在不断尝试中累积经验

——访天津美术学院龚立君教授

赵 纯/Zhao Chun

编者按:龚立君老师于1984年毕业于华中科技大学规划建筑学院城市规划专业。之后从事总体设计14年,任高级工程师;房地产公司设计管理4年,任高级经理、设计总监。2002年她调入天津美术学院从事教学工作。现为天津美术学院环境与建筑艺术学院副院长、天津美术学院设计学部副部长,天津市城市规划学会公共艺术专业委员会副主任,天津泰达建设集团设计总监,国家注册城市规划师。在这些身份里,她的多项理论著作、设计项目获奖,教学和领导能力也大受肯定,成绩斐然;在这些身份外,她又开始了新的实践……

采访时间:2019年3月13日

采访地点:天津美术学院环境与建筑艺术学院办公室

我2002年进入天津美术学院学习环境艺术设计,巧合的是,龚立君老师也于同年调入天美工作,所以有幸听过龚老师的几堂课。由于龚老师出身工科院校,当时她所教授的东西与系里其他老师还是有很大差异的,其他老师更注重设计理念,也就是教我们如何形成一个设计构想,而龚老师则以严谨的态度教我们如何将一个构想实现,于是,海量的建筑施工规范、计算公式、制图标准……令大家痛并快乐着。一别十几年,采访龚老师之前在网上检索她近些年的论文成果,发现她关注最多的竟然是建筑的美学问题,而采访开始她就谈了目前建筑景观设计几个需要警惕的审美倾向,言语中满满的责任感。

龚立君(以下简称龚):最近几年建筑景观设计都在刮一股所谓的“新中式”风,其中出现了两个不同的倾向。一个是极奢,比如各种院子系列,大铜门、各种雍容华贵的雕花等装饰部件,无所不用其极,走向了一个非平民化或者说是非生活化的极致,有向皇家建筑发展的趋势。这是一种浪费,对于社会发展没有任何作用,仅仅是告诉人们什么叫奢华而已。另一种是向极简走,拿最少的材料和最基础的方式来反映中式的意境美,这种倾向在某种程度上反映了当代人对审美的诉求。众所周知,当代人的生活节奏是非常快的,信息来源也非常之多、非常之广,可以说外部的环境已经让人非常焦躁了,所以人们心里其实是不喜欢喧闹的,希望生活周围的环境是朴实的、舒服的,这种需求与现代设计中的“简”洽和。可是“简”如果走到了极简,比如,到处都是硬硬的清水混凝土,硬硬的没有任何表面装饰材料体现的建筑景观,可能会让人产生另外的错觉——我们生活的时代不追求舒适了吗?我们对于美好生活没有向往了吗?所以我认为,不管是奢华,还是极简到仅仅显示材料本身,可能都不是大众所需要的,目前大众所需要的应该可以概括为两点:舒适和精致。这两点需要将当代的先进技术充分运用到日常环境中才能实现。我个人比较反对走向两个极端。

另外,还有一个需要反思的现象是,众多快速建设中充斥着特别表面化的、浮夸的文化符号,像“紫砂壶”楼、“大闸蟹”博物馆,把一个简单的形体或器具夸大成建筑的形,没给人任何美的感觉,也传播不了所谓的文化。这种表面化、简单化的处理是一种所谓的快餐文化的反映,但它低估了人们对美的诉求和想法。

这些东西在很多城市都出现了,这是让人很痛心的,因为建筑的生存周期是非常长的,一旦建成,可能最少是50年的寿命。在这样长的一段时间里面,我们举目所望的东西是这样的直白、粗陋,会让我们质疑我们引以为豪的民族文化到底是什么,难道仅仅是这些放大了的实物吗?这太低估了我们的审美。这种快速的建设留下了类似垃圾一样的东西,应该反思我们行业的从业者和教育者是不是有失位的可能性。我作为一个设计师,又在美院教学,可以说是能够在美学方面有所触及和推动的一个人,对于这样一个现象更觉得痛心疾首,也更有责任。

这种直白粗俗的建筑在极短的时间内大量出现,可能代表了某种审美思想的倒退。中国设计师应该思考我们民族的自尊、自强、自爱等到底应该怎样体现,怎样去传承发扬祖先留下来的优秀文化。回顾我们建筑、环境的历史,会发现几千年来中国人用自己的智慧创造了很多非常优美的、直到现在还令我们极其崇拜的形式,如很多居住建筑的形式,我们现在提起来还都耳熟能详,更是引以为豪。另外,站在今天这个时代节点上,还应向祖先学习的是他们的工匠精神,或者说内省的、内敛的、厚积薄发的特质。应该让自己沉淀、静思,反复地研磨来成就一个东西,而不是追求过分的快餐式的文化。追求快餐文化反而会让我们失去很多本来具有的优势。

龚立君 格调春天项目实景图

赵纯(以下简称赵):您在讲座中提出“新中式”要将可持续的非传统和传统相结合,这其中的“传统”具体指的是哪些方面呢?或者说中国传统建筑的美的核心是什么?

龚:人的居住环境特别希望跟自然协调、融合。我们中国的哲学思想里面始终存在着融合的概念,“和”或者是“融”是我们传统哲学思想里非常经典的东西,在环境中也非常注重,体现在形态、空间的表现和空间尺度的控制上。我国早就有把自然借鉴在我们日常生活当中的考虑和实践,比如把自然界的山放进庭院当中,以各种方式来比喻或模拟自然,自然界的宏大、嶙峋或者精巧都可以在方寸之间仿制。对于在人的尺度范围之内的小的空间的演绎,以及人工与自然之间的关系也是非常有造诣的。这种造诣在现代建筑景观设计里是完全可以被借鉴使用弘扬的,比如空间与空间之间的尺度关系、穿插、视线的迂回等等手法,在现代条件下如果真正领悟并巧妙运用,就可以得到相应的极好的效果,这是我们对真正传统美的发扬,或者说是传统的精髓所在。

很多设计师都在尝试探讨,在现在这种大尺度下,或者在众多使用者的前提下,怎么能够回到与自然之间的“和、融”。我认为我们的祖先已经做了非常好的示范,从前人留下的遗产中可以找出很多消减尺度的办法,将大尺度消减成人们能够接受或可以转化的尺度,在动线上做一些安排。在学习和继承传统方面,我们还需要做很多实践性的探索和研究,但目前已经有非常典型和成功的案例,比如贝聿铭老先生做的苏州博物馆,以现代的手法和现代的空间尺度演绎了传统的精髓,实现了传统对于建筑美的诉求。

赵:具体谈一谈您自己做的项目有哪些继承传统的思考。

龚:举一个我个人实践的例子,如果说让环境跟建筑融为一体,让人们把心静下来,把行动慢下来,怎么做呢?我曾经尝试在一个3000多平方米的范围内,把路径相对延长,本来可以直接到达的,或者说一目了然看到的东西,我通过设计让它产生动线的迂回,人的行动路线被一个局部一个局部地慢慢地展开,就像看一幅画时,画轴被推开从一个局部慢慢看到全体的过程,这样一个过程是我们进入状态的一个过程,慢慢酝酿情绪,一点点积累感受,当感受积累到一定程度,看到全貌的时候,就会觉得,啊,原来是这样的。在这个实践当中,很多使用者体验了这种感受,反响非常好,我的这种铺垫和设计的方式让更多的人接受,使他们产生了对美的探索,这种结果对我来说也是一种鼓励。

赵:当今这个时代,建筑使用的技术、材料都与我们中国传统建筑不同,基于这样的条件您认为如何在现代建筑中体现中国传统的美?

龚:建筑材料在不断地进步,建造方式也和过去完全不同,所以复古是没有出路的,也不是现代设计所追求的,但是可以提取传统设计中一些非常经典的优美的东西融入现在的设计中,这是我们研究的课题。

我研究了很多小细节的东西在我的各个项目中演绎,比如说,对于瓦的应用。在中国的传统建筑里,不论什么类型的建筑,瓦都作为一个屋顶材料大量地被使用,尽管在历史长河中“瓦”的形式没有特别大的变化,但是装饰却越来越复杂,或者说装饰构件越来越细化、讲究。在今天的建筑中瓦的功能虽然与过去是一致的,但加工制造的工艺和程度已经不同,过去细化、讲究的那些美的体现到现在如何实现,我曾经有过一些尝试的案例。如用钢管的形式,用铝瓦的形式,替代了过去传统的黏土的瓦,用钢管体现瓦的节奏和韵律的同时,用一个小的构件来体现瓦当的美。传统瓦当的吉祥图案寓意人们生活美好、安居乐业,我也利用这个地方来构筑一些新的符号、新的图案放在上面,也寓意了一些美好的东西,这是完全可以延续的。

我们的材料和材料的构成方式有一些演进和变化,但是它的内涵或者是精神层面的诉求没有多大的改变。我认为应在这样的一个指导思想下去研究传统建筑材料和建筑技艺的精髓和现在的建筑怎么去贴近、贴合和应用。我在新材料基础上研究了很多细节。还以瓦来举例,我可以用瓦来演绎各种各样的图案、造型,使得传统在屋面上使用的瓦变成了在很多装饰上使用的材料,它可以搭接成各种形态,可以出现半透的效果,既可以作为遮挡在空间分割上起作用,又能保留视线的交流和互动,它体现了中国人在传统景观园林设计上的智慧,这对于研究视线遮与隐的手法是很好的范例。

赵:目前为止您自己做过最满意的项目是哪一个?

龚:其实我所经历的每一个项目都有令人欣喜、特别精彩的地方,也有我认为想象得很好,但真正实现出来,会发现它与我的想象差距很大,甚至不满意的东西。一个设计师成长的路径就是不断地去思考能够带给项目使用者什么。我不断地突破自己,想创造更新的东西,或更不一样的东西,让使用者有全新的体验,我的每一个项目都有一个新的追求点在里面,但并不是每一个追求点都能被我的受众接收到,这说明我还需要练功。这个过程我认为是一个很有意思,特别能鼓舞我的过程。每做一个项目,都带着激情去琢磨在哪儿突破,怎么去突破,以前尝试的东西有哪些地方是可以继承的,哪些地方是必须想出新的方式的,也许一个项目会包含我原来思考过的很多东西,但是它一定是不复制、不重复的,这是我这些年来一直的一个追求。我个人极力推崇和提倡原创,但在建筑界也有一个观点,就是所谓的“天下建筑一大抄,看你会抄不会抄”。对于他者的学习,我更认为是对于精华东西认同和理解,再幻化成自己的东西恰当应用的一个过程。这个过程掺杂了很多设计师自己的思想、自己的创意,所形成的东西就不是曾经有过的那个东西,而是带着设计师思想的新的东西。

我从十几年前就关注各种空间的转换和空间尺度之间的关系。像2005年左右做的“格调故里”和“格调春天”项目,它们在不同的尺度下探讨人们对空间的感受,通过高差、迂回,让使用者感受在大小不一的空间里的转换。我个人很有心得的是对空间的控制能力,我对空间尺度的感受是相对敏感的,无论大小空间我都可以把它们转化为可控制的可传递的空间形式。

龚立君 格调竹境项目实景图

到了2008年“格调竹境”的时候,我又尝试把中国传统的优秀的东西发扬在里面,中式传统的造园手法是我在这个项目里重点考虑的,包括对景的理解,什么是景,怎么叫看景,怎么叫听景,怎样走入到景中作为景的一个部分。这里面,我也尝试着怎样从小空间的尺度进入到空间的放大,引进了现代设计里的所谓轴的概念和穿插。这个项目让我体会了很多与我理解的所谓“中式”关联度非常高的东西,包括一些廊、亭、对景和景墙等的应用。在这之后,我又有了一些不一样的想法,想在传统手法上加入一些艺术性的变化,比如加入一些新的材料、高差、廊、桥的概念,还可以变换不同视点高度,从而丰富对于景观的感受。所以在随后的几个项目当中,我分别去尝试了这些东西。

到了最近这几年,在居住空间里除了精准地去划分各个小空间的感受之外,我在不断地尝试在一个更高角度上去考虑空间和景观的关系,把空间的形态变成立体的。过去我们游园的感受是平面的,我在尝试创造一个在立体空间里游走的感受,提供一个立体的视点去看待景观,或者让观景者参与到景观中来。

龚立君 格调竹境项目实景图

龚立君 格调林泉项目实景图

龚立君 格调林泉项目实景图

龚立君 格调松间项目实景图

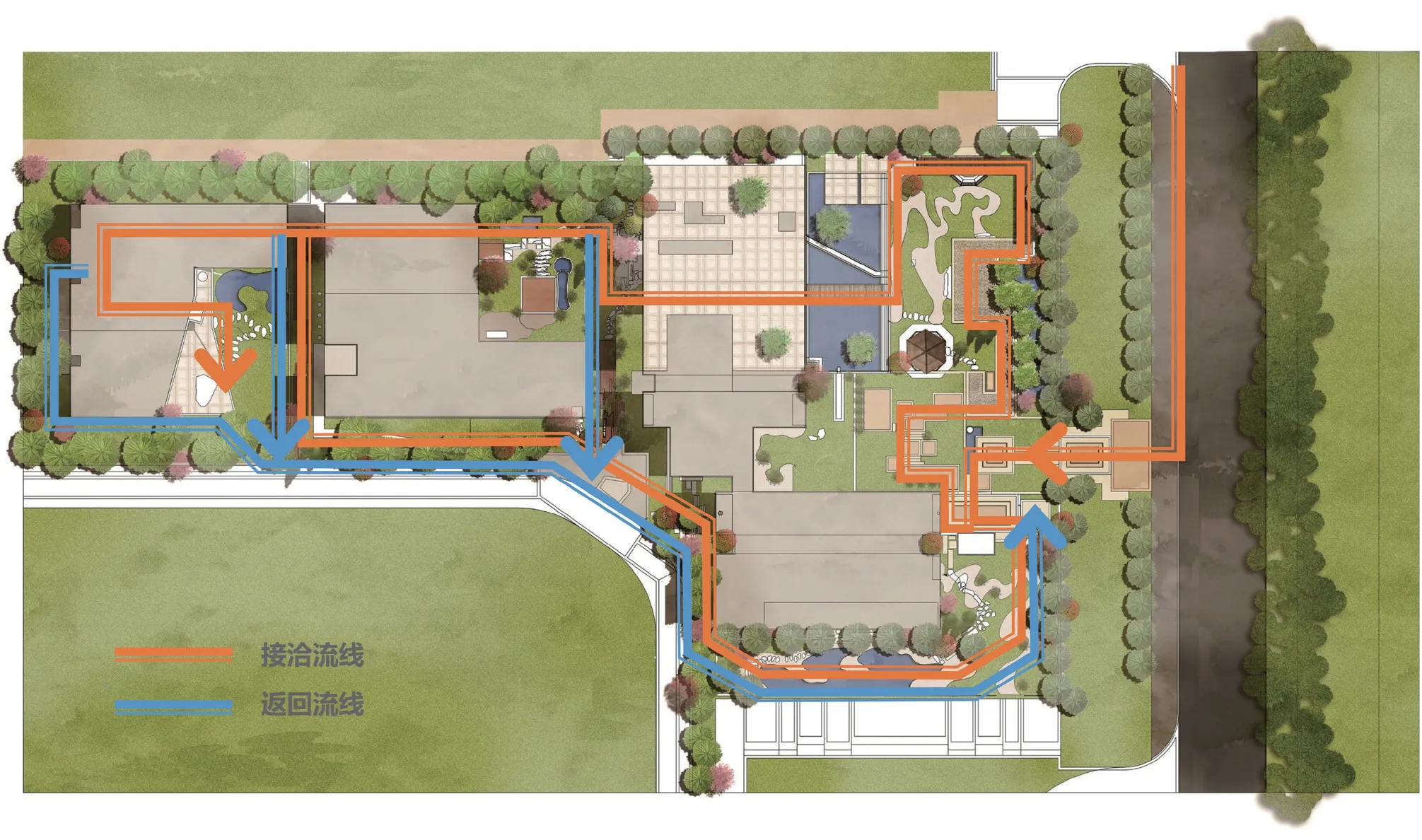

龚立君 格调松间动线设计这原本是一个三进式的空间,三栋建筑将一个大空间分割成由左至右三个庭院,如果直接进入,建筑自身的美很容易被忽略,而通过对首个庭院有限空间的划分,延长围绕建筑的行走路线,突出了建筑的神秘和“分量”,以行走路线重新规划的线索,建筑被一点一点慢慢打开,最终全部展现在眼前,那份期待和引人入胜被诠释得淋漓尽致。

龚立君 格调松间项目实景图

龚立君 格调松间项目实景图

我认为每一次新的尝试都是一次宝贵的经验,多年来,点点滴滴不断积累,这些尝试使得我学会了很多实现设计想法的手段,不同手段的应用使最终的结果更丰富,更多元,或者说更贴近于时代的感受。

访谈进行到这里,不难看出龚老师对工作认真的态度,众所周知,女性设计师要在建筑行业里做出成绩并不是一件容易的事,而与龚老师的接触让我意识到也许正是态度的不同才铸成了很多事情成功与否的分水岭。言谈中也能明显地感受到龚老师在设计上对美学的重视,我想这份重视的出处是与天津美术学院有关的。

赵:在美院多年对设计理念有没有影响?

龚:在美院受到了很多艺术家的影响,对美的认识相较之前有非常大的丰富,很多美的方式的渗透也让我开阔了思路和眼界,在设计当中也在不断地尝试新的方式或新的表达或新的材料来体现对于不同的美的追求。建筑设计师受严谨的工科的设计训练,对美的追求相对来说是拘谨的,没有那么开放;相较来讲艺术院校不一样,给我打开了另外的一扇窗,让我明白了美的表达是有很多种方式的,而不仅仅是我们那样的严谨的、技术的,或者说是在经济、材料指导下的东西,这是我受益颇多的地方。

赵:天津美院的建筑景观设计与天津大学建筑学院的相比特色是什么?

龚:天津美院的学生为设计赋予了很多形式上的美,赋予了很多创新的意识,但缺乏天大那种严格的训练和对实现度的控制和把握。我个人认为这两个方面是每一个设计师都追求的,但在学生阶段很难完全都达到,所以我们各自有所侧重。

赵:在课程设置上有没有这方面的体现?

龚:这也是我在课程设置和授课方式上研究的重点。因为我经历的都是传统的工科教育的训练方式,但现在在美院面对艺术类的学生,接触的是不一样的设计训练方式,我需要加入更多的思考,要研究怎样更适合于现在的这样一群学生,怎样的授课方式学生更喜欢,让他们既学到怎样设计,又明白如何让设计实现。在包括课程设计、课题选择、课程结果的表现方式等等方面我都做了很多创新。例如,城市景观课程,其实从纯专业的角度去理性分析的话,它应该解决城市的主要功能问题,比如城市街道两旁需要哪些设施,或者是怎样更便利于人、车的停留或通过。可能更关注功能的实现度,包括标志系统怎样能够更明确地指示。但城市景观设计还有一方面也非常重要,那就是怎样让景观更怡人,怎样能够让城市居民也就是受众们更喜欢,怎样使这个街道更有特色。我个人认为这方面应从艺术的角度去想办法,让城市景观既满足功能又能给人以美的感受。于是,在训练的过程中就既要让学生感知摸索人们对公共设施使用的普遍规律和感觉,又要让学生尝试提供更新的感受,创造不一样的感觉,这在我们的训练中是非常注重的。虽然我们美院的学生更注重创意是什么,给人的感受是什么,但我也希望学生的图纸的表达是准确的,是可实施的。

不久后,龚老师将率队参加在瑞士日内瓦万国宫举行的“融古铸今——古丝路建筑和当代设计艺术展”。展览由中华人民共和国常驻联合国日内瓦机构与天津美术学院、天津大学建筑学院等主办,属于一年一度的“中文日”活动的一部分。在采访结束前,龚老师介绍了此次展览的一些情况。

龚:今年的“中文日”,主办方希望能够展现中国传统建筑文化中所蕴含的中国大美,所以在“一带一路”的大背景下策划了这个展览。展览主要表现的是中国人民生活非常美好这样一个主题,将带给观众大量的和建筑有关的美的感受,反映很多中国当代的艺术家和设计师对美的追求。此次展览是由天津美术学院与天津大学联合承办的,天美教师的50多件作品将参与展出,另外,近日通过央视《国家宝藏》栏目大火的天津大学“样式雷”研究团队核心人物王其亨先生也将一起参与这个展览。我们希望这次的展览能体现出中国艺术和建筑的最高学府的水平。

记忆里的龚老师,边讲着广场的坡度问题边在黑板上写满公式,带着阳光般和煦的笑容给我们讲她做过的真实案例。十几年过去,时光并没有带走她身上的活力,她依然神采奕奕地微笑着和我讲话,还是那位亲和、帅气又可敬的老师,唯一改变的只有她更加丰富的人生体验。设计师、教育者、领导者,龚老师在每一个身份中都累积下厚厚的“履历”,但那些“履历”被留在工程里、学生中、各种决策上,没有文字来记录,所以我希望这篇采访可以作为一个节点,记录龚老师现阶段做的一些事和一些想法,也相信以后的龚老师会有更加丰富精彩的人生。