基于机采鲜叶加工扁形绿茶关键技术研究

俞燎远,尹军峰,陈建新,陈根生*

(1.浙江省种植业管理局,浙江省农业技术推广中心,浙江 杭州 310020;2.中国农业科学院 茶叶研究所,浙江省茶叶加工工程重点实验室,国家茶产业工程技术研究中心,农业部茶树生物学与资源利用重点实验室,浙江 杭州 310008)

名优绿茶中以龙井茶为代表的扁形绿茶销量比例最大,市场前景广阔,为消费者青睐。传统扁形绿茶加工是典型的密集型产业,劳动强度大,主要以手工或模仿手工的简易机械化加工为主[1]。在社会高速发展中,采茶劳动力日益紧缺,严重阻碍了扁形绿茶产业的健康快速发展。因此,机械化采摘替代传统手工采茶已成为未来茶叶产业发展的方向[2]。近几年,茶叶机械化采摘与加工相关技术在毛峰绿茶、炒青香茶、烘青绿茶及乌龙茶等茶叶生产中应用,取得了较好的效果[3-7]。传统扁形绿茶对于鲜叶原料的要求很高,要求鲜叶原料芽叶长度在2.5~3.5 cm之间,最长不超过4.5 cm。目前生产中广泛应用的切割式采茶机,采摘的茶鲜叶长度大多在4~8 cm之间,机械化采摘的鲜叶无法满足现有扁形绿茶加工工艺技术要求。如何有效利用机采鲜叶原料加工扁形绿茶,探究全程机械化采摘与加工扁形绿茶生产模式,对名优绿茶产业的发展有着深远的意义。

1 连续化生产线的组建

1.1 机采鲜叶分级模块

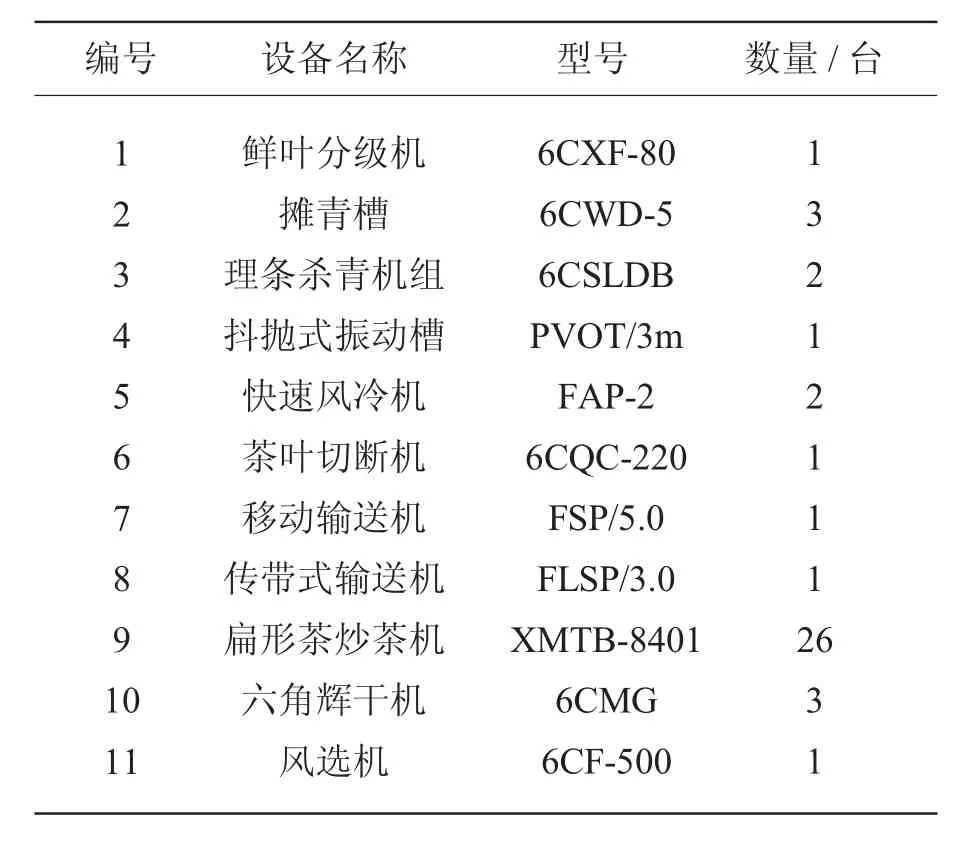

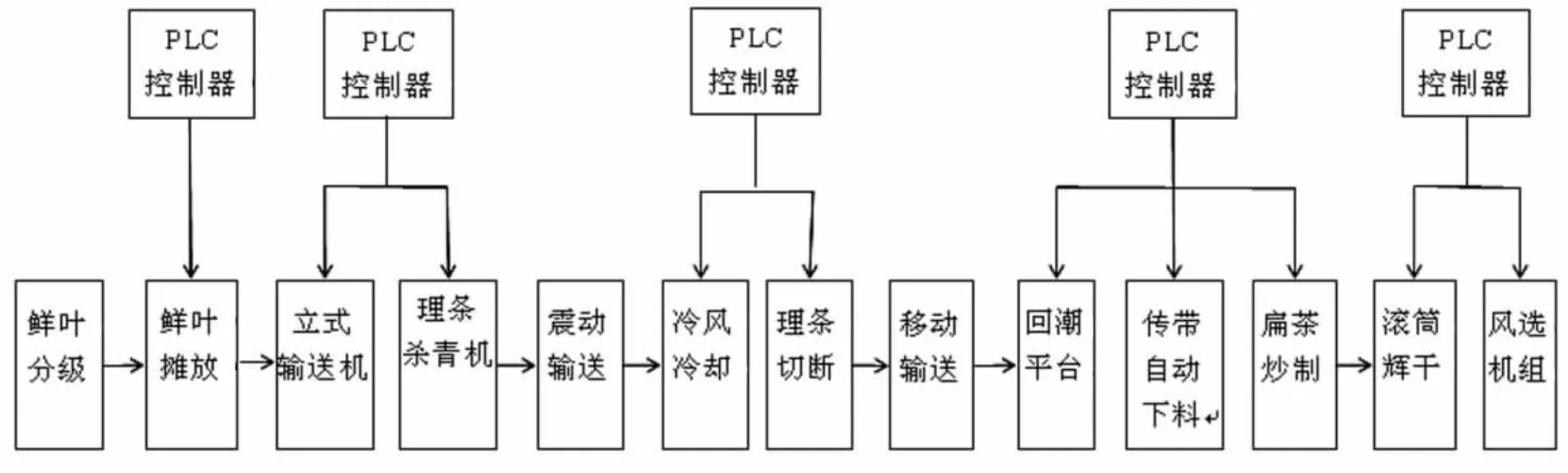

机采扁形绿茶连续化生产线由42台设备构成(表1),该生产线加工鲜叶能力为100kg·h-1。生产线由7个主要功能模块和相关传输机械衔接组成 (图1),7个茶叶加工功能模块既可以单独使用,也可以组合或者串联使用。在扁形绿茶加工过程中,整条生产线具有操作简便、实用性强和产品质量稳定的优势。

机采鲜叶原料品质相比手采鲜叶,存在大小不一、老嫩不匀、碎末和单片多等问题。若不分级,直接采用传统的绿茶工艺,可能会出现杀青不匀,碎末和焦片多,无法满足传统扁形绿茶加工技术要求。通过试验,课题研究团队采用平面抖抛式鲜叶分级机(6CXF-80型,宁波姚江源机械有限公司),并配备不同孔径的筛板组合使用,尽可能避免了机采鲜叶遭受二次损伤。根据机采鲜叶等级,选用合适孔径的筛板。生产扁形绿茶,建议使用三块串联筛板,分别为:P1(椭圆孔,6 mm×12 mm);P2(圆孔,d=20 mm);P3(圆孔,d=24 mm)。

表1 机采扁形绿茶连续化生产线的设备组成Table 1 Equipment Composition of continuous production line for processing flat green tea with machine-picking leaves

1.2 茶鲜叶设施摊青模块

摊青是扁形绿茶加工制作的重要工序,已有研究和生产实践均表明,鲜叶通过适度摊放可以促进茶叶内质化学成分转化,提升茶叶品质[8]。经过对扁形绿茶摊青现状的调查,受环境影响制约;现有摊青机[9]虽然能够较好的控制温湿度,但主要用于手采鲜叶加工名优茶,不能满足机采鲜叶短时、量多的要求。综合考虑,分级后的机采鲜叶应分开摊放,同等嫩度摊青叶失水均匀,有效控制摊青程度。

图1 机采鲜叶加工扁形绿茶连续化生产线控制结构图Fig.1 Control structure chart of continue production line for processing flat green tea with machine-plucking fresh leaves

1.3 理条杀青模块

传统扁形绿茶主要采用手工锅杀的方式,现有扁形绿茶杀青选用滚筒杀青机或扁形茶炒茶机较多。手采鲜叶芽叶长度不超过2.0~4.0 cm,而机采鲜叶芽叶长度在4~8 cm,若采用传统的滚筒杀青方式,易产生杀青不均、不透或焦叶等问题,特别是在杀青叶条索的紧直度方面影响较大,对于茶叶塑形和得率也有较大影响。为提高条索紧直度,理条杀青是机采鲜叶加工扁形绿茶杀青工艺的首选方式。理条杀青机[10]是把杀青和理条合二为一的茶叶加工机器,操作工艺简单、方便,特别是理条叶的条索紧直、芽叶紧扣,便于后期切断和辉锅压扁工序的操作。

1.4 抖抛式传输、快速风冷模块

杀青叶出槽后,以抛振方式传输,一方面促进叶表水分散失,另一方面可通过传送带底板筛网去除碎末;后端以快速风冷装置进行吹风速冷,有效降低杀青叶温度;综上主要避免后续加工过程碎末产生的焦味和老叶片压扁形成摊张。

1.5 切段、风选模块

机采鲜叶老嫩不一,经筛分后,有过长叶或粗大的鲜叶,回潮后易变软弯曲,在辉锅压扁工序中易产生勾条、摊张,既降低生产得率又影响成品茶外观品质,因此在辉锅工序前必须采用切断处理,切断后的长度可根据产品整体要求统一确定,一般为3~5 cm。切断机后端增加风选去末处理,可以将切断产生的碎末剔除。

1.6 炒制模块

切断后的回潮叶,通过输送机转运至扁形茶炒茶机组。辉锅温度150℃~180℃,每次投叶量100~150 g,时长8 min左右,含水量控制在20%~25%[11];初炒叶摊放厚度15~25 cm,回潮芽叶柔软,水分迁移和物质转化,提高成品率、改善茶汤苦涩味;辉锅是扁形绿茶做形和干燥的关键工序,锅温为80℃~100℃,控制投叶量120~150 g,时长6 min左右,含水量达到8%~10%;换成瓶式炒干机炒制,桶壁温度50℃~5℃,至含水量小于6%,在滚筒内壁的摩擦作用下同时完成脱毫工序。

1.7 精制模块

根据茶叶颗粒大小及质量,具有不同空气动力学特性,通过风选机的进风量和进风角度对毛茶进行风选,在风力的作用下,颗粒漂移距离不同从而实现成品茶、碎末、单片的分离。

2 连续化加工关键工艺及参数研究

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

试验使用一芽一叶至一芽四叶的鸠坑茶树机采鲜叶原料,于2018年5月采自浙江省武义县俞源乡九龙山生产基地。

2.1.2 仪器与试剂

仪器:纯水机 (Milli-RO PLUS30,法国Millipore公司);电子天平(QUINTIX124-1CN,德国赛多利斯公司);高效液相色谱仪(SHIMADZU-20AD,日本SHIMADZU公司)。

试剂:8个儿茶素 (GC、EGC、C、EGCG、EC、GCG、ECG、CG,Sigma公司);乙酸为分析纯(国药试剂有限公司);乙腈为色谱纯(德国莫克公司)。

2.2 试验方法

2.2.1 机采鲜叶的分级分类

试验准确称取400 kg机采鲜叶,其中200 kg机采鲜叶按照传统工艺直接加工(不分级)作为对照组 (CK),200 kg机采鲜叶采用分级分类加工扁形绿茶作为试验组。试验组的机采鲜叶选用抖抛式鲜叶分级机进行筛分,依次通过串联筛板,第一级筛板(P1)主要为采收产生的碎芽和碎片(弃之);通过第二、三级筛板(P2、P3),加工扁形绿茶1号;末端出口的鲜叶,加工成扁形绿茶2号;茶样密封冷藏待用。

2.2.2 在制品茶样切段处理

切断工序设置在压扁做形之前较为适宜,设置以不切断处理作为对照,摊青叶切断和杀青叶切断,且切断后长度均为3~4 cm,重复3次,炒制成干茶样,通过6目的圆筛进行割末和风选处理,得到每个处理成品茶样,茶样密封冷藏待用。

2.2.3 杀青工艺

传统扁形绿茶生产实践表明,鲜叶适度摊放至含水量68±2%为适宜。采用理条杀青机进行杀青,往复摆动频率一致,“U”型槽内壁加热温度分为四级。主要从杀青温度和理条摆动频率对杀青工艺参数进行优化。

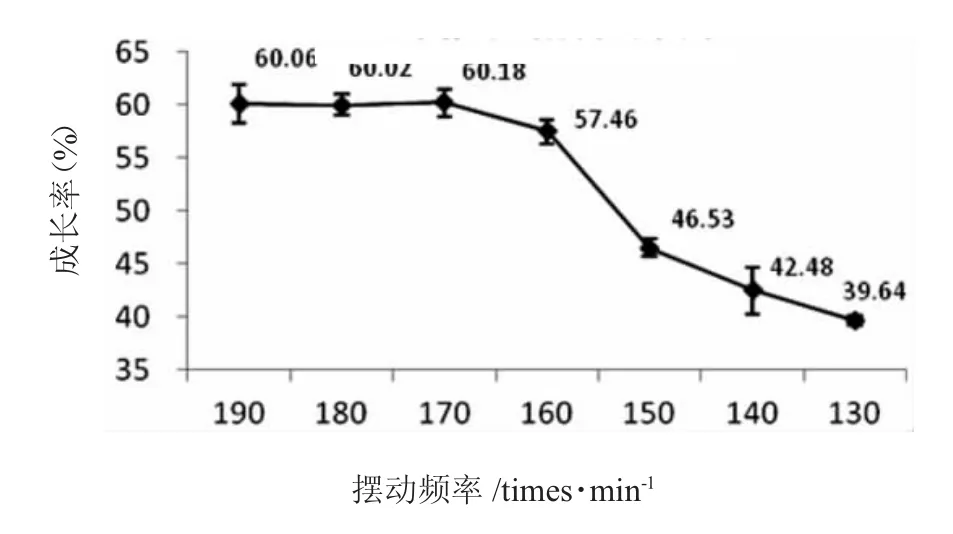

设置杀青加热温度为180℃,投叶量50kg·h-1,调节往复摆动频率分别为190、180、170、160、150、140和130次/min,以成条率作为评价指标;确定了摆动频率后,设置4组阶梯式杀青温度处理,杀青叶的外观、香气和成条率等作为评价指标,试验平行3次。

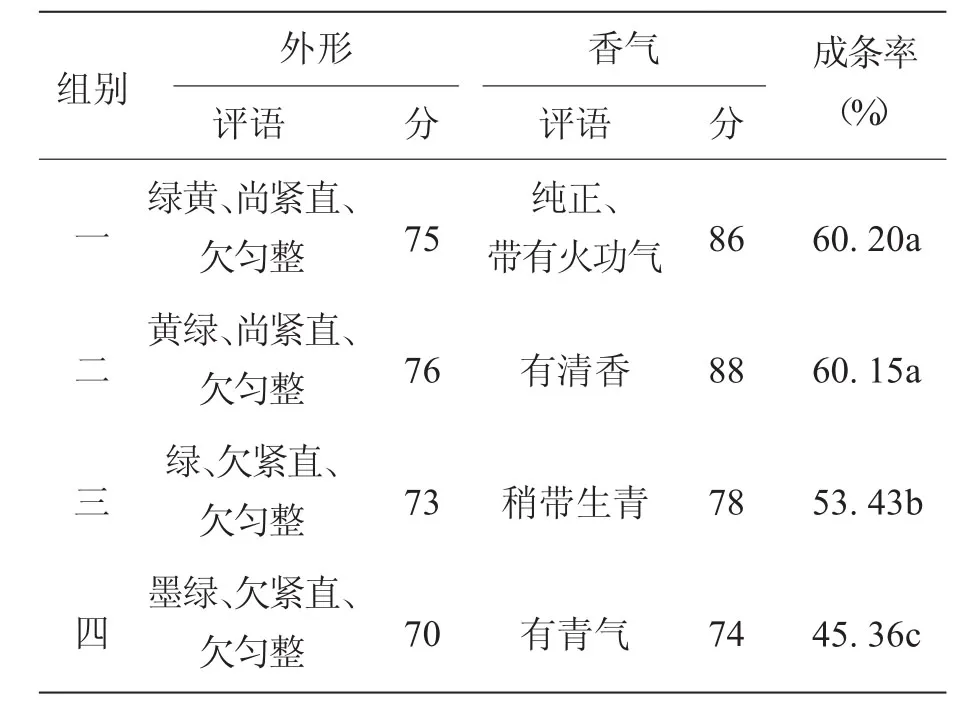

第一组:一级理条200℃,二级理条160℃,三级理条120℃,四级理条60℃;第二组:一级理条180℃,二级理条140℃,三级理条100℃,四级理条60℃;第三组:一级理条160℃,二级理条120℃,三级理条80℃,四级理条60℃;第四组:一级理条140℃,二级理条100℃,三级理条60℃,四级理条60℃。

2.2.4 干燥工艺

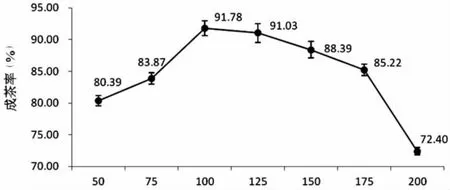

机制扁形绿茶加工过程,辉锅是一道关键工序,辉锅的投叶量又是影响扁形绿茶炒制效率和扁形茶品质的重要因素。试验设置单锅投叶量从50 g增至200 g,每次增加投叶量25 g,共设7组,炒制温度为100℃、至含水量8%~10%,重复3次。

2.2.5 感官审评与儿茶素检测

茶样感官审评参考国家标准(GB/T 23776—2018)[12]名优绿茶审评方法;总分100分,各项指标权重分别为:外形20%、汤色10%、香气30%、滋味30%和叶底10%。

儿茶素检测参考尹军峰等[13]的方法。茶汤过0.22 μm微滤膜,滤液待测。岛津高效液相色谱仪,VWD检测器;色谱柱:Symmetry-C18,5 μm,4.6 mm×250 mm;流动相:A为2%乙酸,B为100%乙腈,流速1 mL·min-1,柱温35℃,检测波长280 nm,进样量:10 μL,梯度洗脱,流动相B在16 min内由6.5%线性梯度变化到25%,25 min回到初始状态,平衡5 min。

3 结果与分析

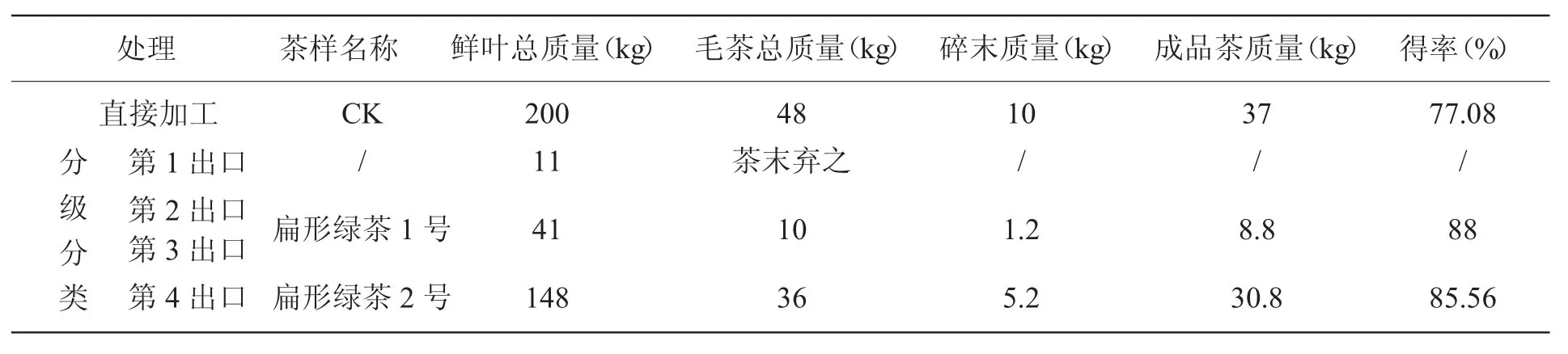

3.1 分级分类加工

结果表明(表2),机采鲜叶通过分级分类加工方式,从第2、3出口得到的鲜叶生产1号茶样得率和第4出口制得2号茶样得率相比直接加工CK茶样分别提高10.92%和8.48%,副茶与碎末显著减少,1号茶样和2号茶样的总量相比对照茶样CK增加2.6 kg,增幅达到7.02%,综合得率增加较为显著。

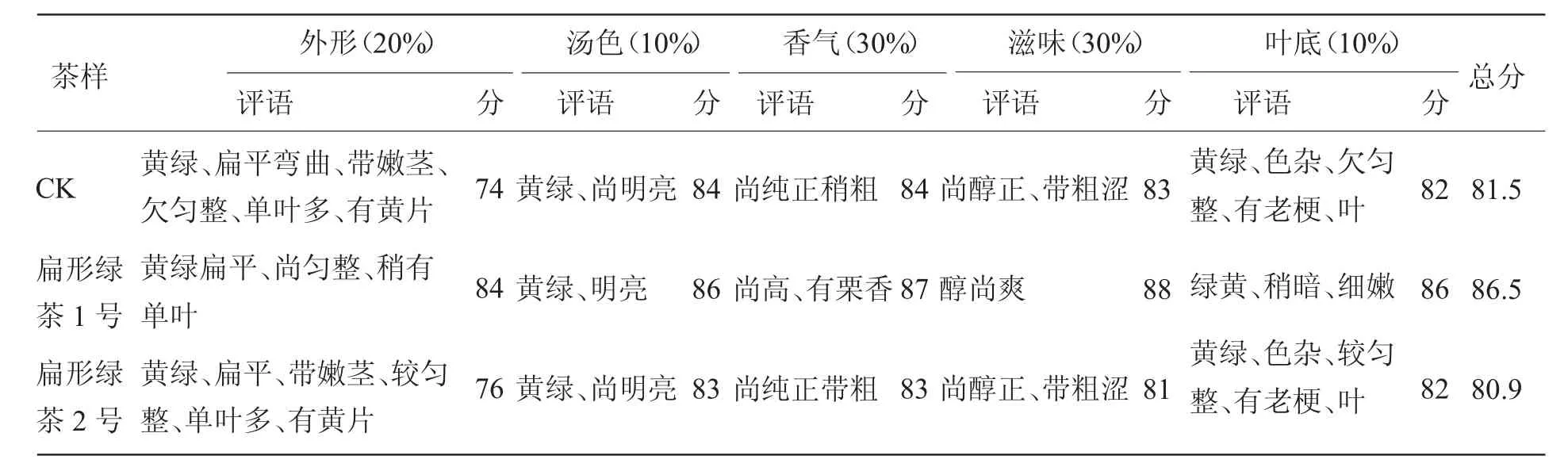

采用分级分类生产茶样与直接生产茶样感官审评结果(表3)显示:1号茶样外观色匀扁平、匀整、单片少,汤色亮度高,滋味偏醇带有爽味,香气有栗香,叶底细嫩匀整,对比CK茶样在品质方面有显著提升;2号茶样干茶外观扁平、较匀整,对比CK茶样紧直度有明显提高,汤色、香气和滋味方面略低于对照样CK,但差异不显著;感官指标得分按其权重求和,1号茶样综合品质较优,高于直接加工茶样5.0分,扁形绿茶2号得分略低于茶样CK,分差为0.6分,综合品质较为接近。

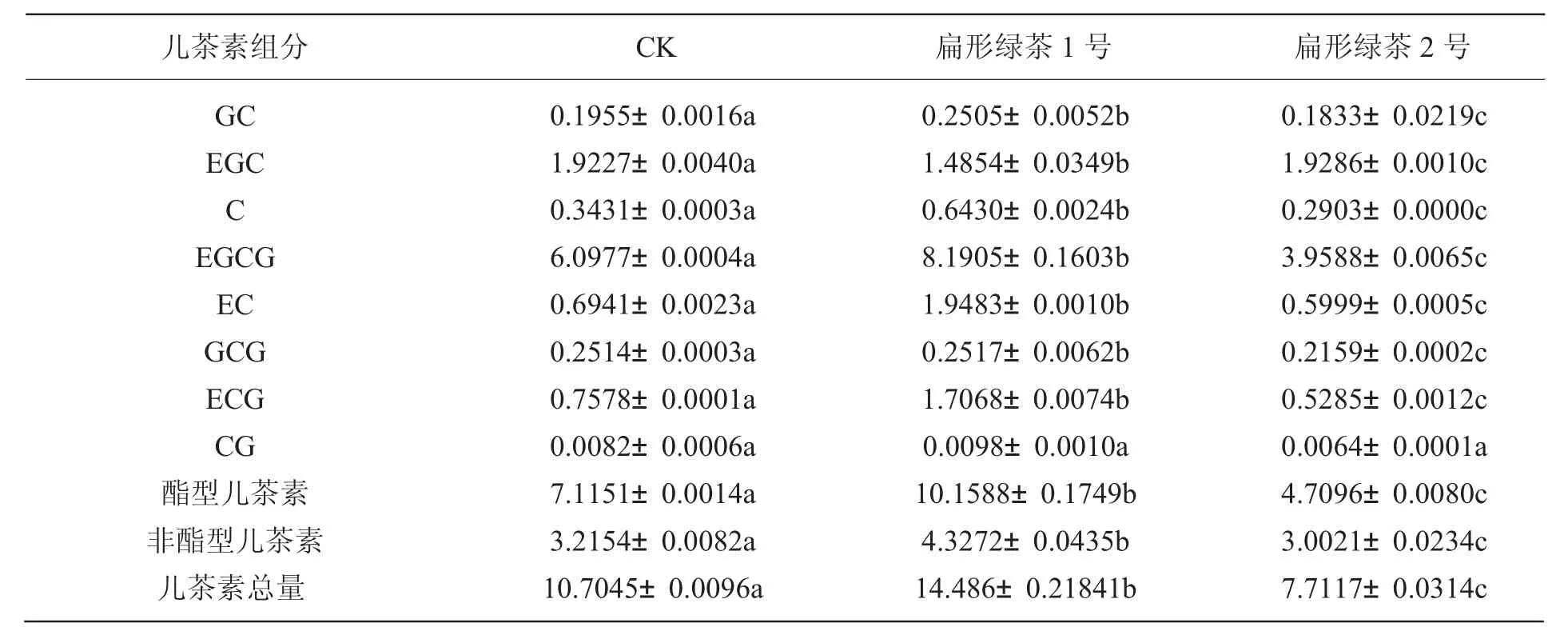

采用分级分类加工的扁形绿茶样儿茶素含量差异明显(表4),其中儿茶素组分CG差异不显著,其它儿茶素组分均存在显著性差异。儿茶素组分中的EGCG含量最高占儿茶素总量的50%以上,其次是EGC、EC、ECG。机采鲜叶分级,将不同嫩度鲜叶做初步的分选,嫩度较高的茶样(1号茶样)酯型儿茶素和非酯型儿茶素含量均较高,随嫩度下降,儿茶素组分含量呈下降趋势。

综上所述,机采鲜叶采用分级分类加工方式,能够提质部分优质鲜叶加工优质扁形绿茶,能有效开发和利用机采鲜叶资源,是创新加工高品质机采扁形绿茶的有效工序之一。

表2 采用不同生产方式的扁形绿茶产出情况Table 2 Output of flat green tea with different production methods

表3 机采扁形绿茶感官审评结果Table 3 Organoleptic evaluation results of machine plucking flat green tea

表4 不同处理机采扁形绿茶儿茶素组分含量Table 4 Content of catechins components in machine plucking flat green tea with different treatments

3.2 在制品切段处理

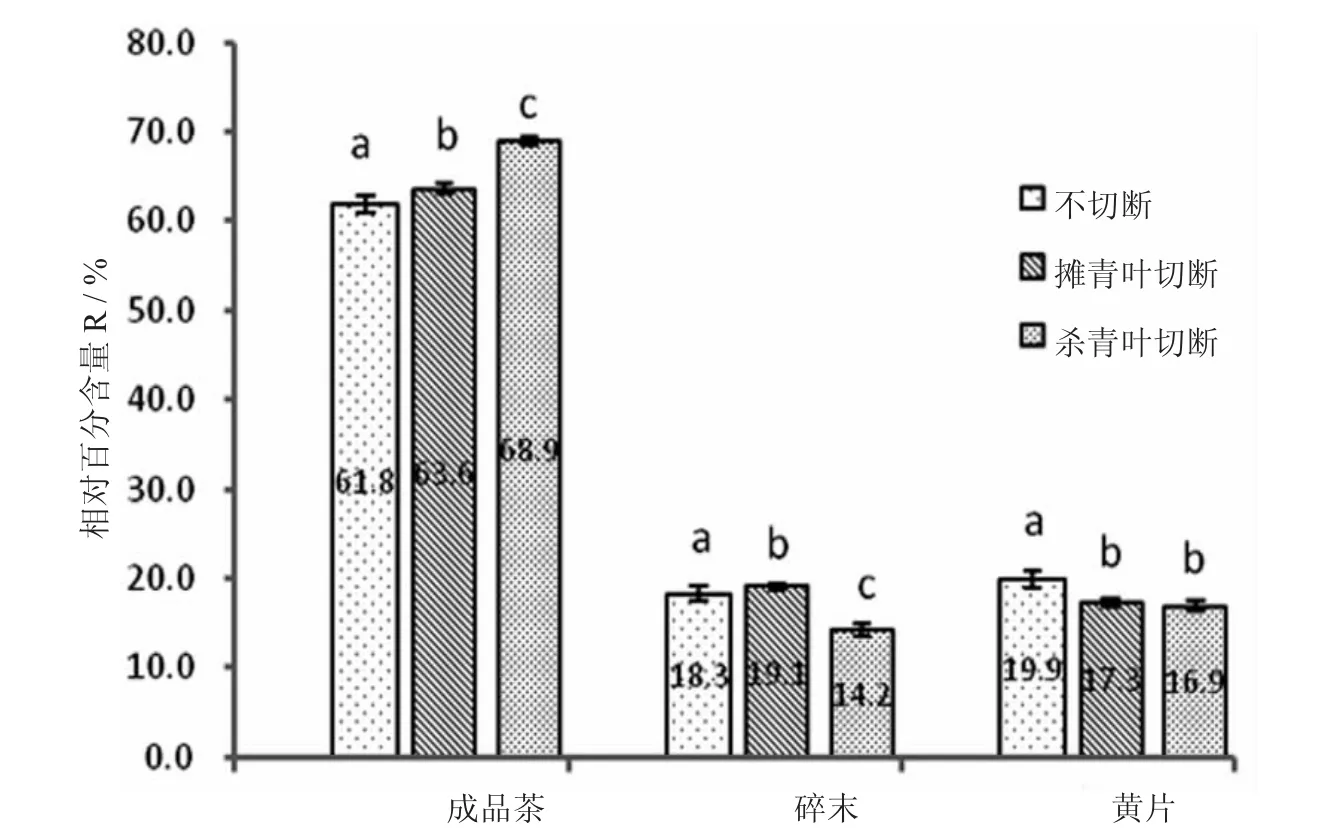

结果表明(图2),通过切断工艺处理后,成品茶比率明显增加,其中杀青叶的切断处理相比CK提高了7.1%,碎茶的比率也显著下降,摊青叶切断处理,相比对照茶样,成茶比率增加了1.8%,但碎末比率略有增加,原因可能是摊青叶含水量高、韧性强、展叶角度大,欠匀齐,在切断过程中易产生多次切断和非垂直切断现象。综合考虑,机采鲜叶加工扁形绿茶时需增加切断工序,且切断作业应在理条杀青工序后。

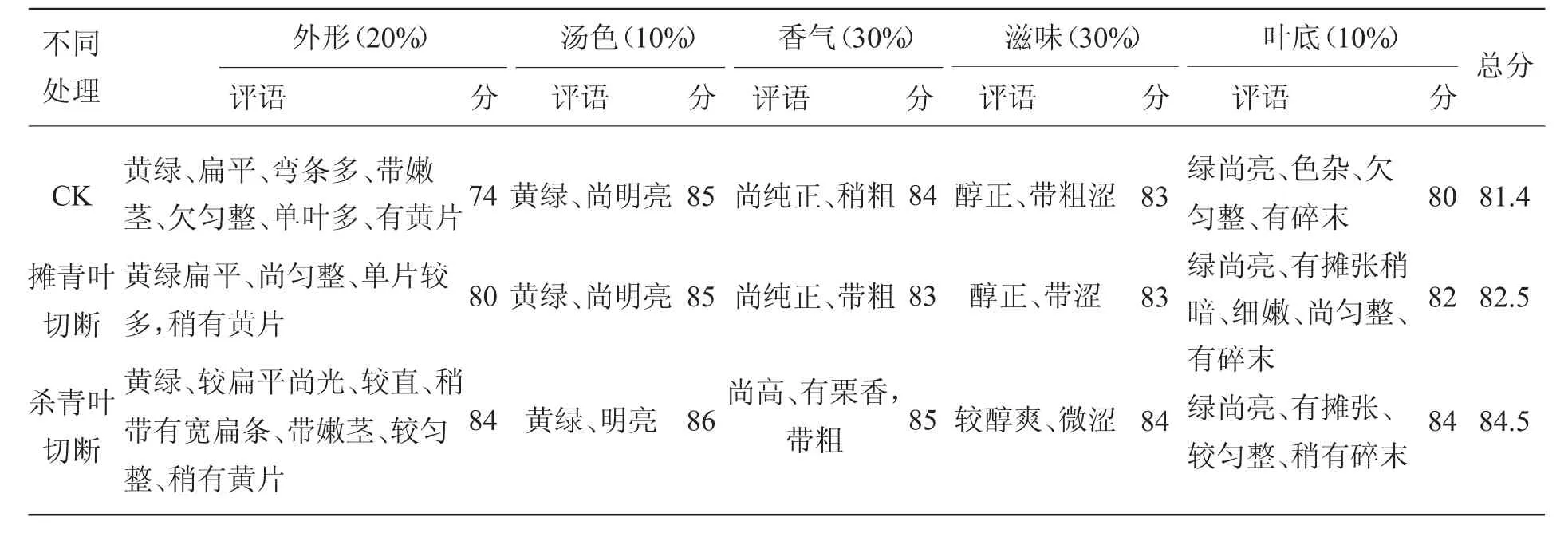

在制品切断的品质研究结果(表5):切断处理后成品茶紧直度和匀整度有提升,其中杀青叶切断处理提升显著;汤色、香气和滋味差异不显著,其中杀青叶切断处理香气得分略高,带有栗香,涩味略下降;通过切断处理,叶底匀整度有提升,而摊青叶切断处理碎末偏多,杀青叶切断处理碎末少。

3.3 杀青温度、摆动频率对杀青叶品质的影响

根据7组不同摆动频率试验结果(图3)显示,摆动频率大于170次/min,杀青叶成条率差异较小;摆动频率小于170次/min,成条率呈下降趋势,尤其在160次/min以下,成条率显著下降。依照试验结果,理条频率在170次/min较为适宜,杀青叶成条率在60±1.5%。

优化杀青温度工艺参数,感官审评结果(表6)表明,第一组试验的温度偏高,外观色泽偏黄,带有火功香;第二组的外观色泽以黄绿为主、紧直匀整,带有清香,得分最高;第三、四组杀青叶外观紧直度欠佳,香气偏青,主要因为温度偏低,香气成分物质转化不充分,带有青草气。杀青叶成条率与杀青温度也成正比关系,温度越高成条率也越高,第一组成条率略高于第二组,差值小于0.1%,而第三、四组的成条率分别为53.43%和45.36%,与第一、二组差异显著。综合考虑,杀青温度:一级理条180℃,二级理条140℃,三级理条100℃,四级理条60℃,较为适合。

图2 不同切断工艺处理对扁形绿茶得率影响Fig.2 Diagrammatic sketch of screen plate of fresh leaf classifier

表5 不同切断处理的扁形绿茶感官审评结果Table 5 Organoleptic evaluation results of machine plucking flat green tea with different cutting treatments

图3 理条频率对成条率的影响Fig.3 Effect of different cutting process treatment on the yield of flat green tea

表6 不同温度理条杀青叶感官审评结果Table 6 Organoleptic evaluation results of enzym-denatured leaf at different temperatures

3.4 辉锅投叶量比较

投叶量对辉锅工序的影响结果(图4) 表明:随着投叶量的增加,茶叶的成茶率呈现先增后减的变化趋势,投叶量50~175 g之间成茶率均在80%以上,当投叶量为200g时,成茶率显著下降,降至72.4%。其中100~125 g的成茶率最高,大于90%。因此,扁形绿茶辉锅工序中投叶量也并非是越多越好,在考虑质量优先的前提条件,投叶量在100~125 g较为适度。

图4 辉锅工序投叶量对成条率的影响Fig.4 Effect of shaping frequency on the strip formation rate

4 讨论

本研究为充分利用机械化采摘茶树鲜叶,依照现有机制扁形绿茶的加工方式,结合鲜叶分级机、理条杀青机、茶叶在制品切断机等研制建立了扁形绿茶连续化加工生产线,成功探索出一套机采鲜叶分级分类加工扁形绿茶新模式,建立机采扁形绿茶生产线,日生产量达400 kg。在该扁形绿茶生产线平台上,对机采鲜叶分级、理条杀青、在制品切断和辉锅等生产工艺进行参数优化,提出一整套适合机采机制扁形绿茶的连续化生产线工艺参数:鲜叶适度摊放至含水量68±2%,理条杀青投叶量50 kg·h-1,摆动振动频率170次/min,理条阶梯温度分别为180℃、140℃、100℃、60℃,切断3.0~4.0 cm;炒制投叶量100~125 g,炒制温度100℃至茶叶含水量8%~10%,滚筒干燥温度55℃~60℃,至茶叶含水量小于6%。以上试验参数根据地方饮茶习惯、种植状况、茶树品种及采收情况的差异,生产工艺参数应进行适当调整和优化。

——记五莲县“南茶北引”50年发展历程