中西医结合治疗甲状腺功能亢进性肝损害临床观察

刘丽芬,梁宏正,宾建平

(广东省肇庆市中医院,广东 肇庆 526045)

甲状腺功能亢进症(甲亢)是内分泌系统常见病,可累及全身各系统,若累及肝脏,可引起肝肿大、肝功能异常,甚至黄疸,亦称为甲亢性肝损害[1]。治疗甲亢性肝损害,西医以治疗甲亢及配合护肝药为主,然而抗甲状腺药物同时也会引起药物性肝损害。我科用化肝煎加味联合西药治疗甲亢性肝损害肝郁火旺证效果较好,现报道如下。

1 临床资料

共80例,均为2015年7月至2018年7月确诊的甲亢性肝损害患者,随机分为对照组与观察组各40例。对照组男12例,女28例;年龄18~45岁,平均35岁;病程0.3~3年,平均2年。治疗组男14例,女26例;年龄18~44岁,平均34岁;病程0.4~3.2年,平均2.2年。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

中医诊断标准:参照《中药新药临床研究指导原则》[2]及《中医内科学》[3]。主症为心悸,性情急躁易怒,胸肋胀痛,手指颤抖,口苦。舌脉为舌质红苔薄黄,脉弦数。

西医诊断标准:①甲亢性肝损害诊断参照《中国甲状腺疾病诊治指南》[4](中华医学会内分泌学分会2007年版)及《实用内科学》[5]的诊断标准。②肝功能异常诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》中慢性肝炎实验室检查异常程度参考指标:轻度为ALT和/或AST(IU/L)≤正常3倍,胆红素(μmol/L)≤正常2倍;中度为ALT和/或AST(IU/L)>正常3倍,胆红素(μmol/L)为正常2~5倍;重度为ALT和/或AST(IU/L)>正常10倍,胆红素(μmol/L)>正常5倍。

纳入标准:①年龄18~75岁;②西医诊断为甲亢性肝损害,在服用抗甲状腺药物前已存在肝损害;③无肝胆病史,并除外其他原因所致的肝功能损害;④中医诊断为瘿病,辨证肝郁火旺证;⑤自愿参加研究。

排除标准:①妊娠、哺乳期妇女及肿瘤;②合并心、脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病,精神病;③重症甲亢(以FT3正常上限为标准,大于上限100%)或有甲亢危象。④甲状腺显著肿大压迫邻近器官;⑤其他原因所致的肝功能异常;⑥对治疗方案中相关药物过敏;⑦年龄小于18岁或大于75岁。

2 治疗方法

对照组用基础治疗加甲巯咪唑片20mg,口服,日1次;多烯磷酯酰胆碱胶囊(赛诺菲制药有限公司生产,国药准字H20059010)2粒,口服,日3次。

观察组用基础治疗加甲巯咪唑10mg,口服,日1次。同时服用化肝煎加味(青皮10g,桅子12g,垂盆草15g,郁金12g,牡丹皮12g,白芍15g,泽泻6g,陈皮6g,土贝母15g,五味子6g)水煎200mL,日1次。

两组均治疗2个月。

3 观察指标

甲状腺功能、肝功能、中医证候评分变化,观察不良反应药物性皮疹及白细胞减少情况。

甲状腺功能包括FT3、FT4、TSH,治疗前后各测1次。

肝功能包括ALT、AST、γ-GT、ALP、TBIL,治疗前后各测1次。

用SPSS18.0统计学软件进行数据分析。计量资料用t检验,组间比较用成组t检验,等级资料比较用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[2]制定。

证候疗效标准。临床痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证侯积分减少大于等于95%。显效:中医临床症状、体征明显改善,证侯积分减少70%~94%。有效:中医临床症状、体征有好转,证侯积分减少30%~69%。无效:中医临床症状、体征均无明显改善,甚至加重,证侯积分减少小于30%。

疾病疗效标准。显效:临床症状与体征消失,甲状腺功能、肝功能各项指标基本恢复正常,或较治疗前改善50%以上。有效:临床症状与体征明显好转,甲状腺功能、肝功能各项指标明显改善,或较治疗前改善20%~50%。无效:临床症状与体征无明显改善,实验室检查均无明显改善,或改善不足20%。

5 治疗结果

两组治疗前后甲状腺功能指标比较见表1。

表1 两组治疗前后甲状腺功能指标比较 (±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别 例 时间 甲状腺功能FT3(pg/mL) FT4(ng/dL) TSH(uIU/mL)对照组 40 治疗前 18.01±2.0 6.58±1.43 0.11±0.08治疗后 2.69±1.18* 1.12±1.45* 0.81±0.17*观察组 40 治疗前 18.27±2.16 2.78±1.09 0.10 ±0.09治疗后 6.61±1.40*△ 1.03±1.37*△ 0.82 ±0.17*△

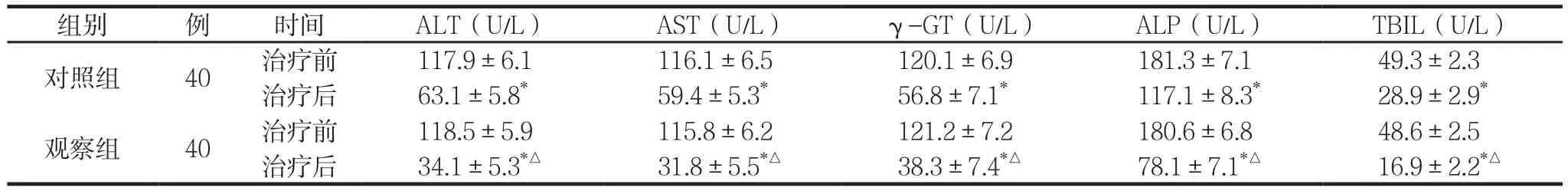

两组治疗前后肝功能指标比较见表2。

表2 两组治疗前后肝功能指标比较 (±s)

表2 两组治疗前后肝功能指标比较 (±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别 例 时间 ALT(U/L) AST(U/L) γ-GT(U/L) ALP(U/L) TBIL(U/L)对照组 40 治疗前 117.9±6.1 116.1±6.5 120.1±6.9 181.3±7.1 49.3±2.3治疗后 63.1±5.8* 59.4±5.3* 56.8±7.1* 117.1±8.3* 28.9±2.9*观察组 40 治疗前 118.5±5.9 115.8±6.2 121.2±7.2 180.6±6.8 48.6±2.5治疗后 34.1±5.3*△ 31.8±5.5*△ 38.3±7.4*△ 78.1±7.1*△ 16.9±2.2*△

两组证候疗效比较见表3

表3 两组证候疗效比较 例 (%)

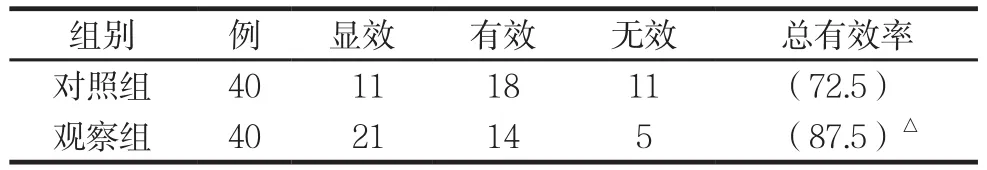

两组疾病疗效比较见表4。

表4 两组疾病疗效比较 例(%)

两组不良反应比较。两组未见肝功能损害,观察组发生药物性皮疹率、白细胞减少率均低于对照组(P<0.05)。

6 讨 论

甲亢性肝损害发生率为46%~88%[6]。西医治疗甲亢性肝损害主要以治疗甲亢为主,方法有抗甲状腺药物治疗、放射性碘、手术治疗。131I治疗可能会导致甲状腺功能减退症,其发生率为2.2%~59.8%[7-8];甲状腺手术次全切术可能出现喉返神经损害、甲状旁腺功能损伤等并发症。抗甲状腺药物治疗仍然是甲亢的基础治疗,然而,抗甲状腺药物最常见的不良反应之一就是药物性肝损害[9]。

甲亢性肝损害属中医“瘿病”“胁痛”“黄疸”范畴。《医学入门·瘿瘤篇》论述:“瘿气,今之所谓瘿囊者是也,……七情不遂,则肝郁不达,郁久化火化风,证见性情急躁,眼球突出,面颊升火,脉弦,震颤。肝火旺盛,灼伤胃阴,阴伤则热,热则消谷善饥。”表明瘿气可以涉及多个脏腑传变,主要影响的脏腑为肝脏。甲亢性肝损害发病率逐年上升,主要是跟现代人学习、工作、生活等方面压力大、情志失调密切相关[10]。本病多因肝之疏泄功能失调所致。肝为风木之脏,以血为本,以气为用,面对压力,长时间情志失调,肝失条达,肝郁气滞,郁结日久化火,形成肝郁火旺之证。甲亢性肝损害是多种因素互相作用的结果。化肝煎出自《景岳全书》,由青皮、山栀子、泽泻、陈皮、牡丹皮、土贝母、芍药组成,用于治疗“怒气伤肝,因而气逆动火,致为烦热,胁痛,胀满,动血等证”[11]。方中青皮苦、辛,温,归肝胆经,善疏肝理气解郁热;栀子,苦、寒,归心、肝、胃经,有清肝经气火以除烦之功;两药配用有疏肝泻火之效,共为君药。垂盆草甘、淡,凉,归肝胆经,有清肝泻火散结之效;郁金辛、苦,性寒,归肝胆经,有疏肝行胆,行气解郁之功;牡丹皮苦、辛,微寒,归心肝经,有清肝凉血散瘀功效;白芍苦、酸、甘,微寒,归肝、脾经,有养阴柔肝之用;丹皮、芍药相配,清血热泻肝火,养血行滞,则郁热自解;泽泻甘淡,寒,渗水利湿,利小便泻伏火,共为臣药,配伍君药,共起疏肝、柔肝、清肝、泻肝之效,使肝气得舒而阴血不伤,郁火得泻而魂魄复宁。 陈皮辛苦而温,长于理气化痰运脾;土贝母化痰结,疏利肺气,有“佐金平木”之意,佐以五味子酸甘之品以柔肝养肝,使肝气条达。全方有疏肝泻火,清热养阴之功,符合甲亢性肝损害肝郁火旺型之基本病机。

中药配合小剂量甲巯咪唑片能有效治疗甲亢性肝损害,与大剂量甲巯咪唑片配合降酶护肝药疗效相当,且改善甲亢性肝损害临床不适症状、提高生活质量有明显优势。