从“画工”说到“化工”说

——明嘉、隆时期戏曲理论的转变

王玲玲

(温州大学 人文学院,浙江 温州 325035)

元末明初,贾仲明《凌波仙》词评曰:“作词章风韵美,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。”[1](P173)戏曲批评史上第一次将《西厢记》推至首尊地位。这不仅是贾仲明个人的艺术见解,还是明初戏曲批评史上“尚元现象”的具体体现。学术界对此时期“尚元现象”已是公认,如徐子方《明杂剧史》、朱万曙《明代戏曲评点研究》等均有论述。而“尚《西厢》”则是“尚元”的具体体现。明万历年间朱朝鼎在《新校注古本西厢记跋》中写道:“剧尚元,元诸剧尚《西厢》,尽人知之。其辞鲜秾婉丽,识者评为化工,洵矣。”[11](P732)这其中就明确提到“尚《西厢》”。贾仲明“《西厢记》天下夺魁”的观点是基于明初这种“尚元”、“尚《西厢》”的风气而提出。这种风气的形成一是源于元人的戏曲发展业已成熟,的确有值得推崇之处;二是因为明初官府对戏曲持歧视和禁毁的态度。在这样的环境中,戏曲的发展主要是一种沿袭,而非将重心放在探索中。这种“尚元”风气正是沿袭的表现。到了明嘉、隆时期戏曲发展走过了百余年漫长的低潮期,官府对戏曲的态度相对宽松,故此时戏曲理论得以往精细处发展。其主要表现就是开启对戏曲作品地位的重新定位。由此,戏曲史上关于《西厢记》《拜月亭》《琵琶记》戏曲地位的论争就展开了。在这场论争中影响最大的是李卓吾的“画工”与“化工”说。

一、“画工”与“化工”说的内涵

李卓吾将“画工”与“化工”引入到戏曲批评中,认为“《拜月》、《西厢》,化工也;《琵琶》,画工也”[6](P96)。从李卓吾对这三本著作的具体评论及相关论述可看出“画工”与“化工”说的内涵。他对“画工”之作《琵琶记》评曰:

“彼高生者,固已殚其力之所能工,而极吾才于既竭。惟作者穷巧极工,不遗余力,是故语尽而意亦尽,词竭而味索然亦随以竭。吾尝揽《琵琶》而弹之矣:一弹而叹,再弹而怨,三弹而向之怨叹无复存者。此其故何耶?岂其似真非真,所以入人之心者不深耶!盖虽工巧之极,其气力限量只可达于皮肤骨血之间,则其感人仅仅如是,何足怪哉!”[6](P97)

由上可知,“画工”特点有三:其一,是作者穷巧极工,不遗余力雕琢之作;其二,语尽意也尽,词竭味也竭,即缺乏味外之味;其三,缺乏真情而感人不深。与之相对来讲,“化工”的特点则为:一是作者“不工而工”,文章自然天成;二是文章言有尽而意无穷;三是具有真情因而感人至深。除此之外,从李卓吾的其他论述可知,“化工”还有更为丰富的内涵:

“且夫世之真能文者,比其初皆非有意于为文也。其胸中有如许无状可怪之事,其喉间有如许欲吐而不敢吐之物,其口头又时时有许多欲语而莫可所以吿语之处,蓄极积久,势不能遏。一旦见景生情,触目兴叹;夺他人之酒杯,浇自己之垒块;诉心中诉心中之不平,感数奇于千载。”[6](P97)

可知,“化工”的第四个特点是文章为发愤之作。并且,“画工”与“化工”有着高下之别,李卓吾曰:

“夫所谓画工者,以其能夺天地之化工,而其孰知天地之无工乎?今夫天之所生,地之所长,百卉具在,人见而爱之矣,至觅其工,了不可得,岂其智固不能得之欤!”[6](P96)

在“天地之无工”的情况下,“百卉具在,人见而爱之”,这是尽人之“智”来雕琢也比不上的。因此“画工虽巧,已落二义”[6](P96),也就是说,李卓吾肯定了“画工”之“巧”,但与“化工”相比,沦为第二等。理清“化工”与“画工”说的含义及高下之别,是为了更好地探索明嘉、隆时期戏曲理论的发展。

二、“画工”说向“化工”说的转变

对明嘉、隆时期戏曲作品地位论争的过程进行爬梳和归纳分析,可知这场论争的主要观点分为三个阵营。从每一阵营对《西厢记》《拜月亭》《琵琶记》的评点以及后人对前人观点的品评中,可以看出此时期戏曲理论的转变:从“画工”说到“化工”说。

(一)以何良俊代表,认为《拜月亭》高于《西厢记》《琵琶记》,其追随者还有沈德符、徐复祚等——“画工”说阶段。

从何良骏戏曲理论得知,就这三本著作而言他最推崇《拜月亭》。“《拜月亭》是元人施君美所撰……余谓其高出于《琵琶记》远甚。盖其才藻虽不及高,然终是当行”[3](P12)。他的评判标准,主要表现在重“当行”、“本色”上:

近代人杂剧以王实甫之《西厢记》,戏文以高则诚之《琵琶记》为绝唱,大不然……盖《西厢》全带脂粉,《琵琶》专弄学问,其本色语少。盖填词须用本色语,方是作家。[3](P6)

曲重“本色”,一直是曲学家和戏曲理论家的观点。然而何良俊对“本色”的理解有所偏颇,王骥德对此进行了批判:“何元朗并訾之,以为‘《西厢》全带脂粉,《琵琶》专尚学问,寡殊本色(而非“其本色语少”)’。夫本色尚有胜二氏者哉?过矣!”[3](P149)王骥德认为,若论“本色”,《西厢记》《琵琶记》是最讲究的。何谓“本色”?“本色”一词,最初是由严羽提出:

大抵禅道惟在妙悟,诗道亦在妙悟,且孟襄阳学力下韩退之远甚,而其诗独出退之之上者,一味妙悟而已。惟悟乃为当行,乃为本色。[7](P27)

王骥德的“本色”论正是源于此,他在《曲律·杂论》第三十九上云:

当行本色之说,非始于元,亦非始于曲,盖本宋严沧浪之说诗。沧浪以禅喻诗,其言:“禅道在妙悟,诗道亦然,唯悟乃为当行,乃为本色。有透彻之悟,有一知半解之悟。”又云:“行有未至,可加工力;路头一差,愈骛愈远。”……知此说者,可与语词道矣。[3](P152)

这里的“词道”即是指戏曲创作的规律性。同时,王骥德就“本色”与“妙悟”的关系充分地借鉴了徐渭的观点。徐渭《南词叙录》:

填词如作唐诗,文既不可俗,又不可自有一种妙处,要在人领解妙悟,未可言传。[2](P243)

可见,这些戏曲理论家都重“本色”。并且,徐渭就“本色”给出了很好的解释:

“世事莫不有本色,有相色。本色,犹俗言正身也;相色,替身也。替身者,即书评中婢作夫人终觉羞涩之谓也。婢作夫人者,欲涂抹成主母而多插带,反掩其素之谓也。故余于此本中贱相色,贵本色,众人啧啧我呴呴也。”[8](P172)

因此,“本色”就是讲究其本来面目,讲究“真”和“自然”,若多加雕饰,反而失其“真”,掩其“素”,以至弄巧成拙。

再回到何元朗之谓“本色”,具体指的是什么呢?反观其观点“《西厢》全带脂粉,《琵琶》专尚学问,其本色语少”可窥一二。首先,他所谓“本色”是局限于语言方面,只着眼于“本色语”;其次,“全带脂粉”指的是儿女之情兼语言不够质朴,“专尚学问”指的是缺乏真情[9](P100-101)。因此,他的“本色语”指的是要有真情但不能只耽于儿女之情且语言要质朴。这其实就是后来李卓吾所提出的“画工”说。从“画工”与“化工”说的角度来讲,《琵琶记》的确是缺少一种真情,是“画工”之作;语言不够质朴即为工于雕琢而显富丽,也正是“画工”的表现。因此,何良俊完全是从“画工”说的角度来批判《西厢记》和《琵琶记》的。那么,他的有失偏颇“偏”在何处?首先,“偏”在《西厢记》中的张生与莺莺之间是真情所在,这种“真情”是《西厢记》最难能可贵的,并非是一般的“昵昵儿女语”。至于其语言有富丽之处,实则是典雅之作,故瑕不掩瑜。其次,“偏”在“全”和“专”上,依照当时的审美,《西厢》是略带些“脂粉”,《琵琶》也有些“尚学问”,但何元朗如此用词,显然是不合适的。因此,何元朗虽打着“本色”的幌子,却并未真正理解“本色”的内涵,故对符合“本色”的《西厢》《琵琶》扣以“全带脂粉”、“专尚学问”、“其本色语少”的帽子。

在这个阵营中,沈德符的理论是对何的观点加以继承和发展。继承表现在他言“《琵琶·咽糠》《描真》亦佳,终不及也……若《西厢》,才华富瞻,北词大本未有能继之者,终是肉胜于骨,所以,让《拜月》一头也。”[3](P210)他认为《琵琶记》虽有可取之处,但不及《拜月亭》。并且认为《西厢记》带有“脂粉”、不够质朴,实为浅见。发展表现在从语言扩展到曲律方面来响应何良俊:“《琵琶》无论袭旧太多,与《西厢》同病,且其曲无一句可入弦索者;《拜月》则字字稳贴,与弹搊胶漆,盖南词全本可上弦索者惟此耳。”[3](P210)从这个角度来看,确实是《拜月亭》更符合其戏曲理论。但其过于追求曲律和谐,只会因曲律而害意,从而失曲之“本色”。因此,这种工于雕琢,使其字字稳贴,字字入韵也正是“画工”的表现。

这一阵营里还有一位具有代表性的追随者徐复祚。他对何元朗、沈德符的观点是批判性地继承。一方面,从“宫调极明,平仄极叶”等方面称赞何元朗“未为无见”;另一方面,他对《西厢记》有称赞的地方,“王弇州取《西厢》‘雪浪排长空’诸语,亦直取其华艳耳,神髓不在是也。语其神,则字字当行,言言本色,可谓南北之冠。”[10](P101)因此,在这一阵营中,发展至后期对《西厢记》的态度也有所改观,《西厢记》的地位有上升的趋势,但总体而言他们均认为《拜月亭》居于三者之首。

由上可知,何元朗等这一阵营从“本色”即作品的语言是否质朴,内容是否具有真情、以及曲律方面是否字字稳贴入韵等角度认为《拜月亭》胜于《西厢记》《琵琶记》。这种评判实则是李卓吾提出的“画工”理论。因此,《西厢记》地位受到挑战即这场论争之初,戏曲理论实则是着眼于“画工”说。

(二)以王世贞、王骥德为代表,认为《琵琶记》《西厢记》高于《拜月亭》,其追随者还有吕天成等——“画工”说向“化工”说渡阶段。

在这一阵营,王世贞批判《拜月亭》有“三短”、吕天成认为“(《琵琶记》)勿亚于北剧之《西厢》,且压乎南声之《拜月》”[4](P210)以及王骥德认为“《西厢》‘风’之遗也,《琵琶》‘雅’之遗也。《西厢》似李,《琵琶》似杜,二家无大轩轾。”[12](P160)从这些理论可以看出,他们的观点与何良俊是对立的,他们认为《琵琶记》《西厢记》高于《拜月亭》。但对《琵琶记》《西厢记》这两者之间的比较仍有分歧。

王世贞认为《琵琶记》高于《西厢记》。他认为《拜月》有“三短”:

“《琵琶记》之下,《拜月亭》是元人施君美撰,亦佳。元朗谓胜《琵琶》则大谬也。中间虽有一二佳曲,然无词家大学问一短也;既无风情又无禆风教二短也;歌演终场不能使人堕泪三短也。”[14](P454)

可知其评判标准是有“词家大学问”,有“风情”且有“裨风教”,“能使人堕泪”。其中,“词家大学问”是从何元朗继承而来,而有“风情”且有“裨风教”则是李卓吾的“画工”说表现。从这些角度来讲,《琵琶记》胜于《西厢记》。《琵琶记》最突出的一点就是有“风情”且有“裨风教”,讲述一个“子孝共妻贤”的故事。而这种故事正是高明精于雕琢,精心安排之表现。

吕天成认为《琵琶记》和《西厢记》并称。他在《曲品》中写道“(《琵琶记》)勿亚于北剧之《西厢》,且压乎南声之《拜月》。”他将《琵琶记》列为“神品”,《拜月》与之相比“次之”,同时认为《琵琶》“勿亚于北剧之《西厢》”,二者颇有双峰并峙之意。

王骥德则认为《西厢记》高于《琵琶记》。首先,王骥德批判了何元朗的“《西厢》全带脂粉,《琵琶》专尚学问,其本色语少”,认为《西厢》《琵琶》正是“本色”之作;其次,也不同意吕天成的《西厢记》《琵琶记》并称。他认为“《琵琶》终以法让《西厢》,故当离为双美,不得合为联壁”[3](P149),因为《琵琶记》是作者“遣意呕心,造语刺骨,似非以漫得之者,顾多芜语、累字。”[3](P149)。这正是李卓吾所谓“彼高生者,固已殚其力之所能工,而极吾才于既竭”。因此,《琵琶记》不能与《西厢记》并称。同时他认为李卓吾的“独云‘《西厢》化工、《琵琶》画工’,二语似稍得解”[12](P162),这正反映出王骥德在评论这三本著作时,借鉴和评析了李卓吾的“化工”说。

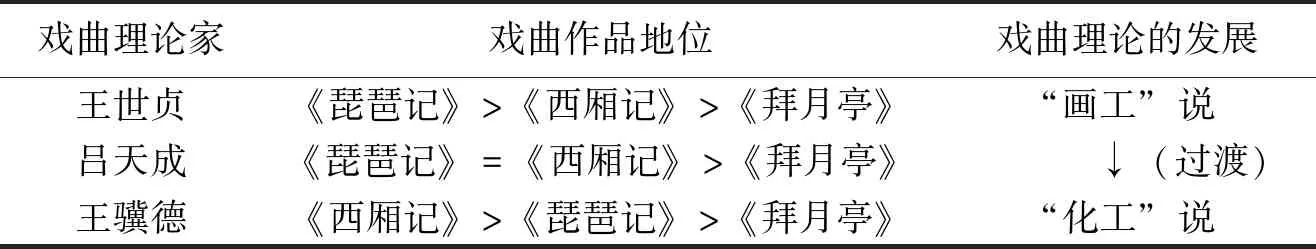

综上来讲,这一阵营的观点及戏曲理论的发展可用下表来简要说明:

表1 戏曲理论从“画工”说向“化工”说过渡

因此,从这一阵营对《西厢记》等三本著作的论争过程,我们可以看出,戏曲理论逐渐由“画工”说向“化工”说过渡了。

(三)以李卓吾为代表,认为《西厢记》《拜月亭》高于《琵琶记》——“化工”说阶段。

李卓吾处于明嘉、隆的末期,他在论争这个问题时,对前人的观点进行总结并加以提升,将绘画中的“画工”与诗论中的“化工”这一对概念引入戏曲批评,在内涵和外延上扩大了前人的相关理论。“真”是“化工”说的关键,之所以能够做到文章无需刻意雕琢而言意隽永且感人至深,以及文章得以成为发愤之作,均是因为“真”。明清时期,小说美学家和戏曲美学家均强调小说、戏曲的“真”。李卓吾“化工”说之“真”可放置在其戏曲理论体系中来看,其意更能被把握清楚。它正是直接来源于“童心”说而又在其基础上得以发展的理论。李卓吾认为:

夫童心者,真心也。若以童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣。[6](P98)

“童心”即为“真心”,为“最初一念之本心”,是人类孩童时代未受后天教化的一种心理状态。“化工”在其基础上有了审美的意味,侧重于由“真”转化成的“美”,是艺术的理想境界。他在分析《西厢记》《拜月亭》《琵琶记》这三本书时,其评判标准正是作品是否符合“化工”说,即在“真”的基础上追求内容上的自然之真情和语言上的自然之天成。那么具体到《西厢记》《拜月亭》之“化工”,《琵琶记》之“画工”,又表现在何处呢?

三、《西厢记》《拜月亭》“化工”与《琵琶记》“画工”之比较。

(一)内容上的比较

从内容上来看,化工之作表达的是自然之情,剧中人物的感情是自然流露,而非矫揉造作。李卓吾对《西厢记》评曰:“作《西厢》者,妙在竭力描写莺之娇痴,张之呆趣,方为传神。”[11](P543)如《西厢记》第一出,张生与莺莺初次见面:

【元和令】颠不刺的见了万千,似这等可喜娘脸儿罕曾见。引的人眼花撩乱口难言,魂灵儿飞在半天。他那裏尽人调戏亸着香肩。只将花笑捻。[13](P4)

《西厢记》之“传神”表现在张生被莺莺的美惊艳到,以至于“眼花撩乱口难言”、“魂灵儿飞在半天”,体现出他对莺莺一见钟情,是不知所措的“傻角”形象;再看莺莺的表现是“亸着香肩”、“只将花笑捻”。她对张生也是一见钟情,因而她顾不上体统,让自己的感情经过不自觉的动作来自由表达。

《西厢记》一出,儿女风情剧的创作向前跨越了一大步,其最为关键的一点就是“真”,李卓吾的“化工”说抓住了这一关键。《西厢记》之“真”首先体现在剧中人物的情感是一种感人肺腑的“真情”,它表现在以下三点:一、这种男女自然产生的爱情战胜了伦理上的“父母之命”。《西厢记》没有成为歌颂人伦的工具,而是遵从自然,使得莺莺与张生为“真心”而斗争并且取得了最后的胜利。二、这种“真情”超越了传统意义上的功名利禄。如《西厢记》第十五出:

你与俺崔相国做女壻夫荣妻贵。但得一个并头莲索强似状元及第。[13](P79)

王实甫借莺莺之口传达出他的价值观:“并头莲索强似状元及第”。三、这种“真情”的所指是人类情感的自然属性,而非婚姻赋予的社会属性。如第二十出“愿普天下有情的都成了眷属”[13](P107),这里“有情的”不仅仅指已婚的夫妇,还指如莺莺与张生这样未婚的有情人。

不仅如此,内容的载体即文章的表达方式也符合“化工”说。《西厢记》在表现这种“真情”时并不是直接和盘托出,而是借助他人之口娓娓道来。李卓吾对此评价:

“《西厢》文字,一味以摹索为工。如莺、张情事,则从红口中摹索之;老夫人及莺意中事,则从张生口中摹索之。且莺、张及老夫人未必实有此事也,的是镜花水月神品。”[11](P542)

如第十出《妆台窥简》,张生得到莺莺的书信后,自行猜解:

“〔生〕待月西厢下。教我月下来。迎风户半开。是门欲开未开。拂墙花影动。疑是玉人来。着我跳过墙来。”[13](P56)

莺莺未必如张生所解之意:既是“户半开”,也就不必“跳过墙来”。但通过张生之口,将莺莺对张生的爱意描摹出来,同时将张生思慕莺莺之深,得到许可后的激动与欣喜刻画地入木三分。二人之“真心”由此表露无遗。

《拜月亭》在内容上也符合“化工”说。李卓吾对其评曰:

“此记关目极好,说得好,曲亦好,真元人手笔也。首似散漫,终致奇绝,以配《西厢》,不妨相追逐也,自当与天地相终始,有此世界,即离不得此传奇。”[11](P541-542)

从内容上来讲,“首似散漫”是不刻意雕琢的表现。人物性格的发展,情节的推动是一个逐步完成的过程,只有在铺叙积累到一定程度,才会有“柳暗花明”之感,也因此显得“首似散漫”。而其又能做到“终致奇绝”,这便是水到渠成,达到“不工而工”的境界。

《琵琶记》是“画工”之作,其“工”在何处?李卓吾在《琵琶记卷末评》曰:“《琵琶》短处有二:一是卖弄学问,强生枝节;二是正中带谑,光景不真。此文章大家之病也,《琵琶》两有之。”[11](P548)李卓吾认为“二短”是“文章大家之病”,这实际也是“画工”之病。其中“卖弄学问”除了文章情感不真挚之外,还指使用典故频繁,引经据典,工于雕琢。如《琵琶记》第二出:

“〔鹧鸪天〕宋玉多才未足称。子云识字浪传名。奎光已透三千丈。风力行看九万程。经世手。济时英。玉堂金马岂难登。要将莱彩欢亲意。且戴儒冠尽子情。蔡邕沉酣六籍。贯串百家。自礼乐名物以及诗赋词章。皆能穷其妙。由阴阳星历以至声音书数。靡不得其精。抱经济之奇才。当文明之盛世。幼而学。壮而行。虽望靑云之万里。入则孝出则弟。怎离白发之双亲。到不如尽菽水之欢。甘虀盐之分。正是行孝于己。责报于天。自家新娶妻房纔方两月。却是陈留郡人赵氏五娘。仪容俊雅。也休夸桃李之姿。德性幽闲。尽可寄苹蘩之托。正是夫妻和顺。父母康宁。诗中有云。为此春酒。以介眉寿。今喜双亲旣寿而康。对此春光。就花下酌杯酒。与双亲称寿。”[15](P2)(《李卓吾批评琵琶记》上)

此段用典频繁,写到宋玉以赋见长、扬雄著作颇丰,以及“奎主文章”见于《孝经援神契》、鹏乘风直上出自《庄子·逍遥游》、玉堂源于《汉书·李寻传》、金马引自《汉书·杨雄传》,这种种典故和意象均为了表明蔡伯喈有才学,可前去科举,必当高中;又将《列女传》中莱彩欢亲、《汉书·郦食其传》之儒冠、《礼记·檀弓》所述菽水之欢、《昌黎先生集卷三十六》虀盐之分等典故用来表明伯喈虽腹有文章,但孝为先,只愿在家侍奉双亲;还以出自《左隐三年传》的苹蘩之托来表现赵五娘之贤良;又以《诗经》中的“为此春酒,以介眉寿”来描摹高堂祝寿这一情景。[17](P8-10)凡此种种,引经据典,作者确有“大学问”,但如此频繁使用,也实有“卖弄学问”之嫌,这便是工于雕琢的表现。

“光景不真”具体到《琵琶记》中,如第四出《蔡公逼试》:

“【前腔】娘年老。八十余。眼儿昏又聋着两耳。又没个七男八壻。只有一个孩儿。要他供甘旨。方才得六十日夫妻。老贼强逼他争名夺利。天那。细思之。怎不敎老娘呕气。”[15](P13)(《李卓吾批评琵琶记》上)

李卓吾对此处评曰:

“或曰娶亲两月。年纪极大也只有三十。缘何母亲便八十了。还改为六十余方是,不然世上没有五十生子之事。有理有理。”[15](P13)(《李卓吾批评琵琶记》上)

高明如此安排是为了后面情节中父母年老体衰又逢饥荒而去世作铺垫,极力雕琢以达到这样的目的,因而显得“光景不真”。进一步来讲,这样工于雕琢是为了渲染“忠”与“孝”的矛盾冲突,这就直接导致作品因承载人伦而失其本身的“真心”。但不得不说,“画工”也有其精妙之处,只是与“化工”相比,次之。《琵琶记》如此安排情节,虽不符合现实中的逻辑,但中国戏曲讲究的是情感逻辑,进而推动情节的发展。

(二)语言上的比较

从语言上来看,“化工”之作是自然天成,不假造作。如果脱离自然之情,单纯去追求形式上的美,虽穷巧极工,也只能是“画工”之作。李卓吾认为“惟矫强乃失之,故以自然之为美耳”[6](P132)。因此,“画工”的语言是“牵合矫强而致”,而“化工”则是“自然之为美”。

李卓吾对《西厢记》语言评价:

读别样文字,精神尚在文字里。读至《西厢》曲,便只见精神,并不见文字。[11](P543)

这与《琵琶记》之“语尽而意亦尽,词竭而味索然亦随以竭”形成鲜明的对比。王骥德读《西厢记》文字也有评价:

《西厢》妙处,不当以字句求之。其联络顾盼,斐亹映发,如长河之流,率然之蛇,是一部片段好文字,他曲莫及。[12](P160)

如“雪浪拍长空,天际秋云捲,竹索缆浮桥,水上苍龙偃。”[13](P3)对于《西厢记》的曲与白,李卓吾也有评价:

白易直,《西厢》之白能婉;曲易婉,《西厢》之曲能直。《西厢》曲文字,如喉中退出来一般,不见斧凿痕,笔墨迹也。[11](P543)

唯有“化工”之作,才能做到“不见斧凿痕,笔墨迹”。因此,《西厢记》的语言符合“化工”说。

《拜月亭》的语言也符合“化工”的标准。李卓吾评其“说得好。曲亦好。真元人手笔也”(《李卓吾批评幽闺记》序),“说得好”也就是“白”好。如:

〔小旦〕推些缘故归家早。花阴深处遮藏了。热心闲管是非多。冷眼觑人烦恼少。(下)(旦)这丫头去了。天色已晚。只见半弯新月。斜挂柳梢。几队花阴平铺锦砌。不免安排香案。对月祷吿一番。[16](P37)(《李卓吾批评幽闺记》下)

李卓吾对此评点“白好”[16](P37)(《李卓吾批评幽闺记》下)。“曲亦好”表现有:

身遭兵火。身遭兵火。母子逃生受奔波。怎禁得风雨摧残田地上坎坷。泥滑路生行未多。军马追急。教我怎奈何。弹珠颗冒雨荡风。沿山转坡。[16](P36)(《李卓吾批评幽闺记》上)

李卓吾评曰“此等曲都如家常说话。妙妙”[16](P36)(《李卓吾批评幽闺记》上)。再如第十九出《偷儿挡路》:

【山坡羊】(生)翠巍巍云山一带。碧澄澄寒波几派。深密密烟林数簇。滴溜溜黄叶都飘败。一两阵风。三五声过雁哀。(旦)伤心对景对景愁无奈。回首家乡珠泪满腮。[16](P41)(《李卓吾批评幽闺记》上)

李卓吾对此段评曰“曲好”[16](P41)(《李卓吾批评幽闺记》上)。可见,《拜月亭》的曲与白均符合“化工”说。

《琵琶记》的语言首先有其“巧”的地方,如牛府望月这一情节中,其语言描绘蔡伯喈所观之月与牛小姐所观是全然不同的,因为二人的心境不同。这正如清人李渔说:“《琵琶·赏月》四曲,同一月也,牛氏有牛氏之月,伯喈有伯喈之月。所言者月,所寓者心。牛氏所说之月,可移一句于伯喈,伯喈所说之月,可挪一字于牛氏乎?夫妻二人之语,犹不可挪移,混用况他人乎?”[5](P27)这表现出《琵琶记》“画工”之“巧”。但其“工”处也十分明显,如:

【破齐阵引】〔旦上〕翠减祥鸾罗幌。香销宝鸭金炉。楚馆云闲。秦楼月冷。动是离人愁思。目断天涯云山远。亲在高堂雪鬓疎。缘何书也无。[15](P34)(《李卓吾批评琵琶记》上)

李卓吾评曰:“填词太富贵。不像穷秀才人家。且与后面没关目也。”[15](P34)(《李卓吾批评琵琶记》上)王骥德对此也评价说“《琵琶》工处甚多,然时有语病,……‘翠减祥鸾罗幌,香消宝鸭金炉,楚馆云闲,秦楼月冷’,后又曰‘宝瑟尘埋,锦被羞铺,寂寞琼牕,萧条朱户’等语,皆过富贵,非赵所宜。”[3](P150)从李卓吾和王骥德的评点可以看出赵五娘的语言极其典雅,含蓄隽永,这与她的身份不相符合,这便是雕琢过于“工”了,因而失其真。

李卓吾在评点《琵琶记》时,直接将其与《西厢记》《拜月亭》放在一起比较:

朱颜非故。绿云懒去梳。奈画眉人远。傅粉郞去。镜鸾羞自舞。把归期暗数。把归期暗数。只见雁杳鱼沈。凤只鸾孤。绿遍汀洲。又生芳杜。空自思前事。嗏。日近帝王都。芳草斜阳。教我望断长安路。君身岂荡子。妾非荡子妇。其间就裏。千千万万。有谁堪诉。[15](P34-35)(《李卓吾批评琵琶记》上)

对此,李卓吾评:“填词太豊,所以逊《西厢》《拜月》耳。”[15](P35)(《李卓吾批评琵琶记》上)因此,从内容和语言上来看,《西厢记》《拜月亭》是“化工”之作,《琵琶记》是“画工”之作。

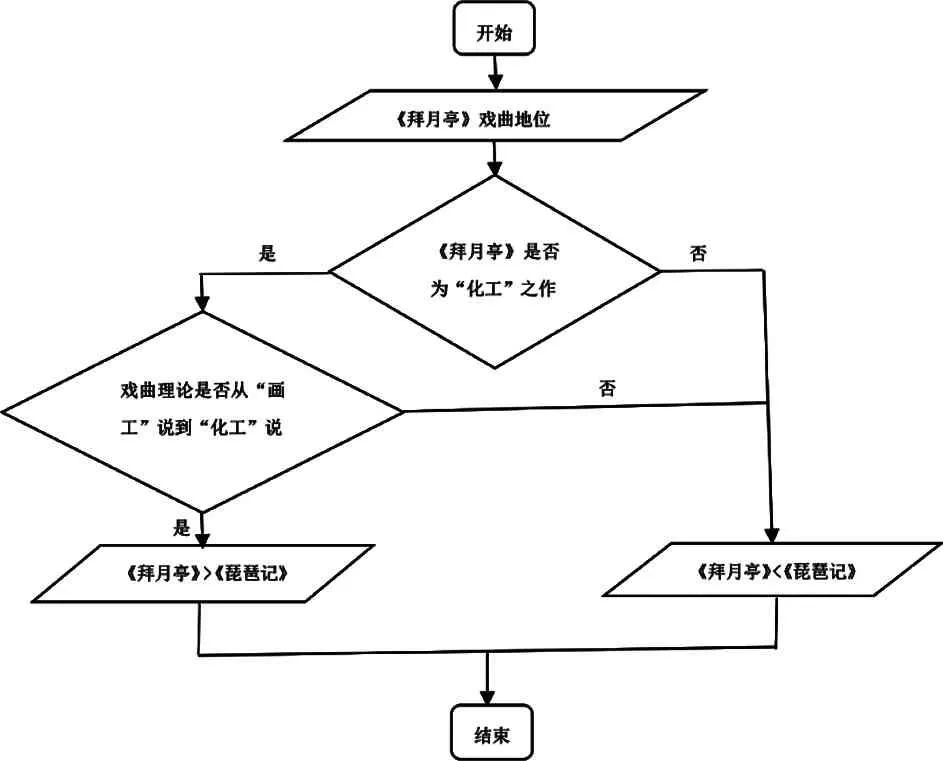

李卓吾的“化工”说得到后来学者的肯定。也正是基于此理论,《西厢记》《拜月亭》高于《琵琶记》的观点才被人们更广泛地接受。但对于《拜月亭》和《琵琶记》的比较,部分学者提出批判。王骥德认为:“李卓吾至目为其必有大不得意于君臣朋友之间,而借以发其端……独云‘《西厢》化工、《琵琶》画工’,二语似稍得解。又以《拜月》居《西厢》之上,而究谓《琵琶》语尽而词亦尽,词竭而味索然亦随以竭,此又窃何元朗残沫,而大言欺人者。”[12](P162)王骥德认为李卓吾将《拜月亭》置于《琵琶记》之上原因有二:其一,是受何元朗的影响。不可否认,李卓吾与何良俊一样推崇《拜月亭》。正如《西厢记》的地位从“天下夺魁”到最后重新确立“天下夺魁”,像是绕了一圈又回到了起点,但其意义是不同的。从“否定之否定”的思辩角度来看,这个“圈”是螺旋式的,是盘旋上升的。戏曲作品的地位变化反映的是戏曲理论的发展,李卓吾赞赏《拜月亭》是从“化工”角度,而非窃取何元朗的残沫。其二,是因为李卓吾“大不得意于君臣朋友之间,而借以发其端”。《琵琶记》讲述了一个“子孝共妻贤”的故事,其目的是有“裨风教”。换言之,是为了维护封建礼教,为统治者发声。而李卓吾“大不得意于君臣朋友之间”,故对此类作品心有芥蒂,借以发其端。但一个理论的提出且产生很大的影响,绝非仅仅因为个人的境遇,其背后必定有一定的时代原因和审美趋势。另外,把“大不得意于君臣朋友之间,而借以发其端”放置在李卓吾的思想体系中,无疑是被时人当做“异端思想”的表现。事实上,李卓吾将《拜月亭》置于《琵琶记》之上,完全是从“化工”说的角度来评判的。这个问题可以用一张逻辑关系图来表示:

图一:《拜月亭》与《琵琶记》戏曲地位高低逻辑图

从这张逻辑关系图可以看出,当《拜月亭》是“化工”之作,且明嘉、隆时期的戏曲理论的发展趋势是从“画工”转向“化工”时,《拜月亭》的戏曲地位高于《琵琶记》。前文已经从内容和语言上分析得出《拜月亭》正是李卓吾所述“化工”之作,且通过梳理分析诸位戏曲理论家的论争过程得知这一时期戏曲理论的发展是从“画工”说转向“化工”说。因此,从“化工”说角度来讲,《拜月亭》高于《琵琶记》。故明嘉、隆时期这场戏曲作品地位之争的结果是《西厢记》《拜月亭》高于《琵琶记》。

综上所述,从《西厢记》《拜月亭》和《琵琶记》戏曲地位之争可以看出明嘉、隆时期戏曲理论完成了从“画工”说向“化工”说的转变。这一转变首先是戏曲理论的自然演变行为,戏曲理论倾向于“化工”说,其内涵在于“真”,这与“曲重本色”是不谋而合的。其次,这一转变与论争过程中的思辩与碰撞是分不开的。诸位戏曲理论家的评析与论争使《西厢记》地位从“天下夺魁”,最终又恢复到“天下夺魁”,在这个过程中,戏曲理论得到“螺旋式”的向上发展。李卓吾的“化工”说对后世的戏曲理论产生了深远影响。如后世“自然之为美”的传承,戏曲创作中儿女风情剧的发展,汤显祖“理无情有”的理论,王骥德“不知所以然为然”的风神论,以及清代黄图珌进一步阐释“化工”说,陈继儒的戏曲评点,李渔的曲话均受到其影响。