听性脑干反应各波幅度的测量方法-动物实验研究

杨媛媛 时晰 胡洪义 陶源 郭维维 陈伟 冀飞*

1北京大学深圳医院耳鼻咽喉科(深圳 518036)

2中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科,解放军总医院耳鼻咽喉研究所,耳鼻咽喉头颈外科国家临床研究中心,聋病教育部重点实验室,聋病防治北京市重点实验室,军事声损伤防护实验室,老年共病国家临床研究中心(北京100853)

3徐州医科大学听觉与平衡医学研究所(徐州 221004)

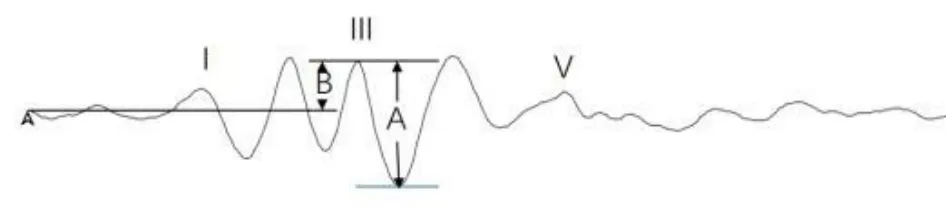

听性脑干反应(auditory brainstem response,ABR)是听神经纤维的同步化反应,在听神经受到声刺激后的10 ms内出现5至7个波(I-VII)。ABR是进行客观听功能评估的重要手段。在临床上,ABR各波的潜伏期和波间期应用较为广泛。近年来随着对隐性听力损失这一疾病认识的深入和临床诊断需要,ABR波幅特别是I波幅度的应用受到关注[1,2]。准确而稳定地测量I波幅度,进而确定I波的正常参考值范围,是隐性听力损失的临床诊断急需解决的问题之一。对于,常用的ABR波幅测量方法有两种:一种是量取波峰与波谷之间的差值,一种是波峰与基线的差值(图1)。两种方法目前在临床上均有采用。本文旨在利用听觉病理生理实验常用的实验动物豚鼠,对两种波幅测量方法进行分析比较,为临床ABR测试提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验动物

2-3月龄SPF级标准的健康白毛雌性豚鼠11只(22耳),体重250-300g,耳廓反射正常,由解放军总医院动物实验中心提供,研究符合解放军总医院伦理委员会相关动物试验相关规定。

1.2 ABR检测

本研究采用美国TDT测听设备(TDT,Alachua,Florida,美国)和Biosig测听软件进行ABR测试。测听在隔声屏蔽室内进行,测听前使用1%戊巴比妥(40 ml/kg,腹腔注射)对豚鼠进行麻醉。记录电极置于两侧耳廓前缘连线中点皮下,参考电极置于测试耳耳后皮下,接地电极置于对侧耳耳后皮下。发声扬声器距外耳道口约0.5cm。实验采用短声(Click)和 4k、8k、12k、16k、24k、32k Hz短纯音(Tone burst,上升/下降时间 1 ms,平台 4 ms)作为刺激声,带通滤波为300-3000Hz,叠加次数为1024次,扫描时间10ms。刺激声强度自最大刺激强度(90 dB SPL)开始,以10 dB为步距逐渐递减,直至检测不出重复的ABR波形,再向上递增5 dB,直至能检测出重复的ABR波形,以能分辨出可重复的ABR波Ⅲ的最低刺激强度判断阈值。分别测量90 dB SPL各种刺激信号引出的ABR波I、波III的潜伏期、波间期。分别以两种方法测量各波波幅。一种是测量波峰至随后的波谷之间的幅度差值,一种是测量波峰至基线之间的差值(图1)。基线的确定从施加刺激信号的时间(0 ms)开始,平行于时间轴。幅度差值均以垂直于基线的方向进行测量。

图1 豚鼠ABR波幅的两种测量方法Fig.1 TwoABR waveform amplitude measurement methods

1.3 统计学方法

采用SPSS25和MedCalc软件进行统计分析。分析本组样本的反应阈、潜伏期及波间期;ABR波I、III、V波幅及波I/V在90dB SPL刺激声强下各频率的两种测量方法稳定性的比较,本文对同一组样本进行两种波幅的测量方法的比较,且两种方法目前尚无金标准,因此需采用Bland-Altman一致性分析方法,比较两种波幅测量方法的结果是否一致,(P<0.05,说明二者不一致,即两种方法不能互换),并用MedCalc软件绘制Bland-Altman图,横坐标表示两种波幅测量方法的均值,纵坐标表示两种波幅测量方法的差值。再分别对两种波幅测量方法所得的数据进行正态性检验,根据数据是否满足正态分布分别采用均数±标准差或中位数(四分位数间距)进行两组数据离散程度的比较,并做散点图可视化描述两种测量方法的离散趋势。采用变异系数评估两种测量方法下波I波幅与波I/V的离散程度。

2 实验结果

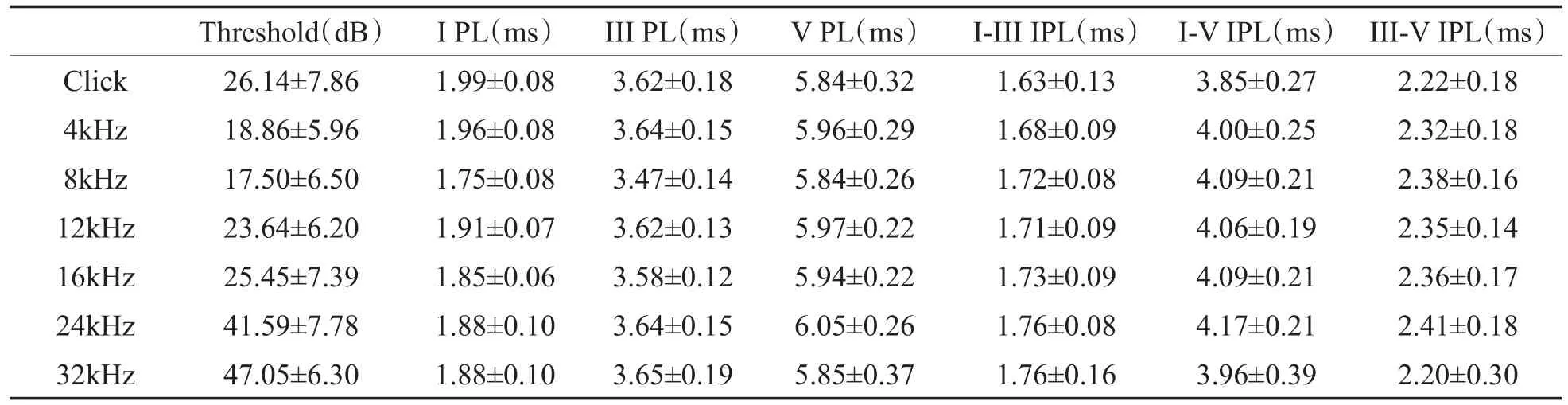

2.1 ABR反应阈、各频率刺激声在90dB SPL刺激声强下波I、III、波V的潜伏期及波间期

豚鼠的ABR在90dB SPL声强下,波形分化良好,采用波III来判断反应阈。短声(Click)、短纯音(4k、8k、12k、16k、24k、32kHz)刺激声下,ABR反应阈分别为:26.14±7.86dB、18.86±5.96dB、17.50±6.50dB、23.64±6.20dB、25.45±7.39dB、41.59±7.78dB、47.05±6.30dB SPL。在短纯音8kHz时ABR阈值最低。各刺激声在90dB SPL声强下波I、波III、波V的潜伏期及波间期结果如表1所示。

表1 90dB SPL刺激声强下不同频率的ABR的参数比较(x±s,n=22)Table 1 ABR parameters of various frequency under 90dB SPL(x±s,n=22)

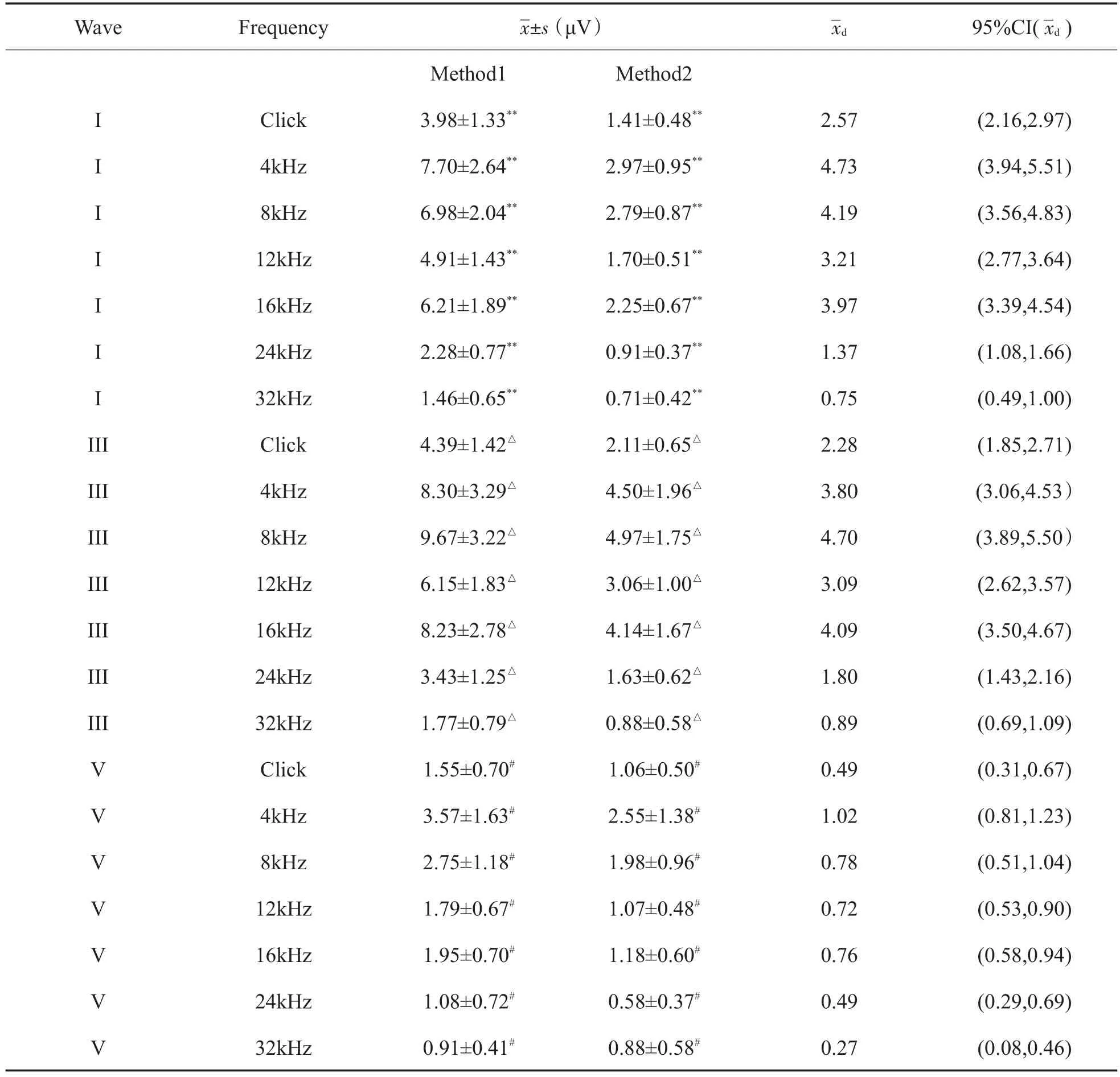

2.2 90dB SPL刺激声强下各频率ABR波I、波III、波V两种波幅测量方法的比较

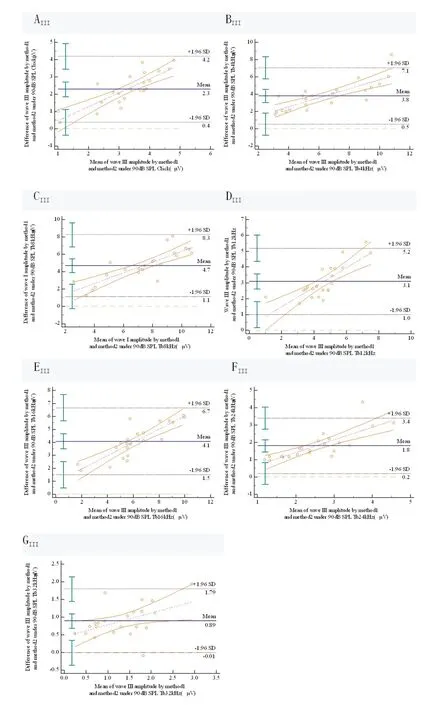

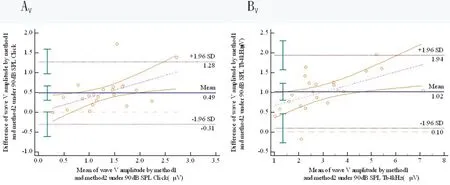

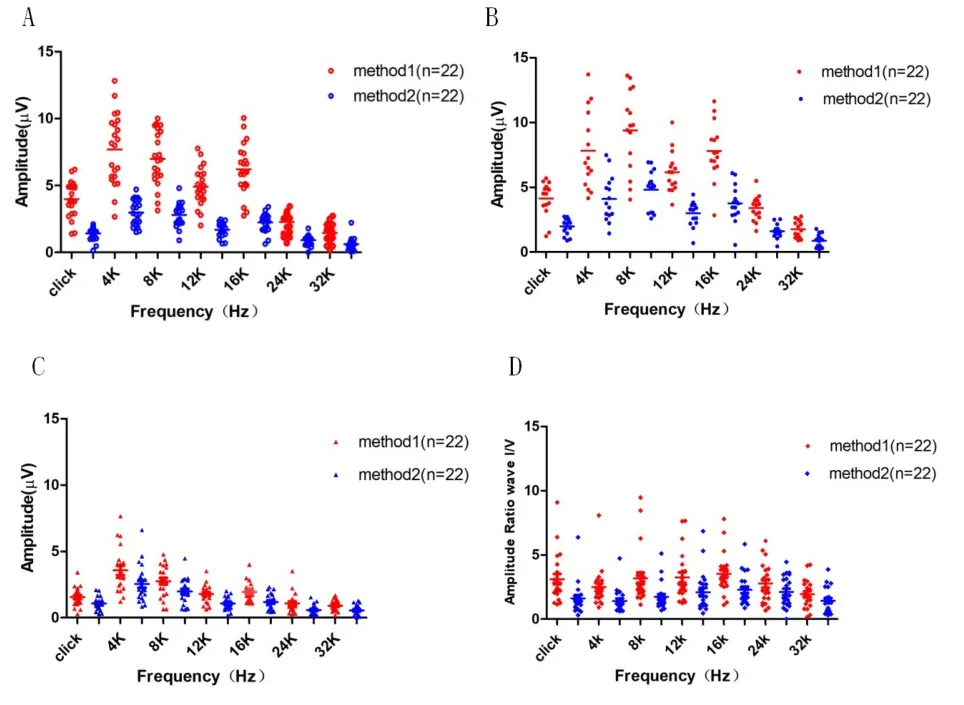

利用Blang-Altman法分析90dB SPL声强下各频率波I、波III、波V的两种波幅测量方法的一致性。波I(表2、图2)波III(表2、图3)和波V(表2、图4)的两种波幅测量方法所得结果均不一致,P值均<0.01,即二种方法之间不能互换。正态性检验结果显示,波I、波III、波V各频率的方法1与方法2均满足对称分布,通过比较波I、波III、波V波幅两种测量方法的标准差(表2),可见方法2的标准差更小,因此推测得出波I、波III、波V波幅的测量方法2较方法1分布更集中,更稳定。做散点图(图6A、B、C),直观比较两种测量方法的离散趋势。

图2 利用Blang-Altman法分析90dB SPL刺激声强下不同频率ABR波I两种波幅测量方法一致性的分析结果(n=22)Fig.2 The two methods’agreement of ABR wave I amplitudes under 90dB SPL various frequency using Blang-Altman analysis(n=22)

表2 Blang-Altman分析90dB SPL刺激声强下各频率ABR波I、波III、波V两种波幅测量方法一致性的分析结果(n=22)Table 2 The two methods’agreement ofABR wave I,wave III,wave V amplitudes under 90dB SPL various frequency by Blang-Altman analysis(n=22)

图3 利用Blang-Altman法分析90dB SPL刺激声强下不同频率ABR波III两种波幅测量方法一致性的分析结果(n=22)Fig.3 The two methods’agreement of ABR wave III amplitudes under 90dB SPL various frequency using Blang-Altman analysis(n=22)

图4 利用Blang-Altman法分析90dB SPL刺激声强下不同频率ABR波V两种波幅测量方法一致性的分析结果(n=22)Fig.4The two methods’agreement of ABR wave V amplitudes under 90dB SPL various frequency using Blang-Altman analysis(n=22)

2.3 90dB SPL刺激声强下各频率ABR两种波幅测量方法波I/V波幅比的比较

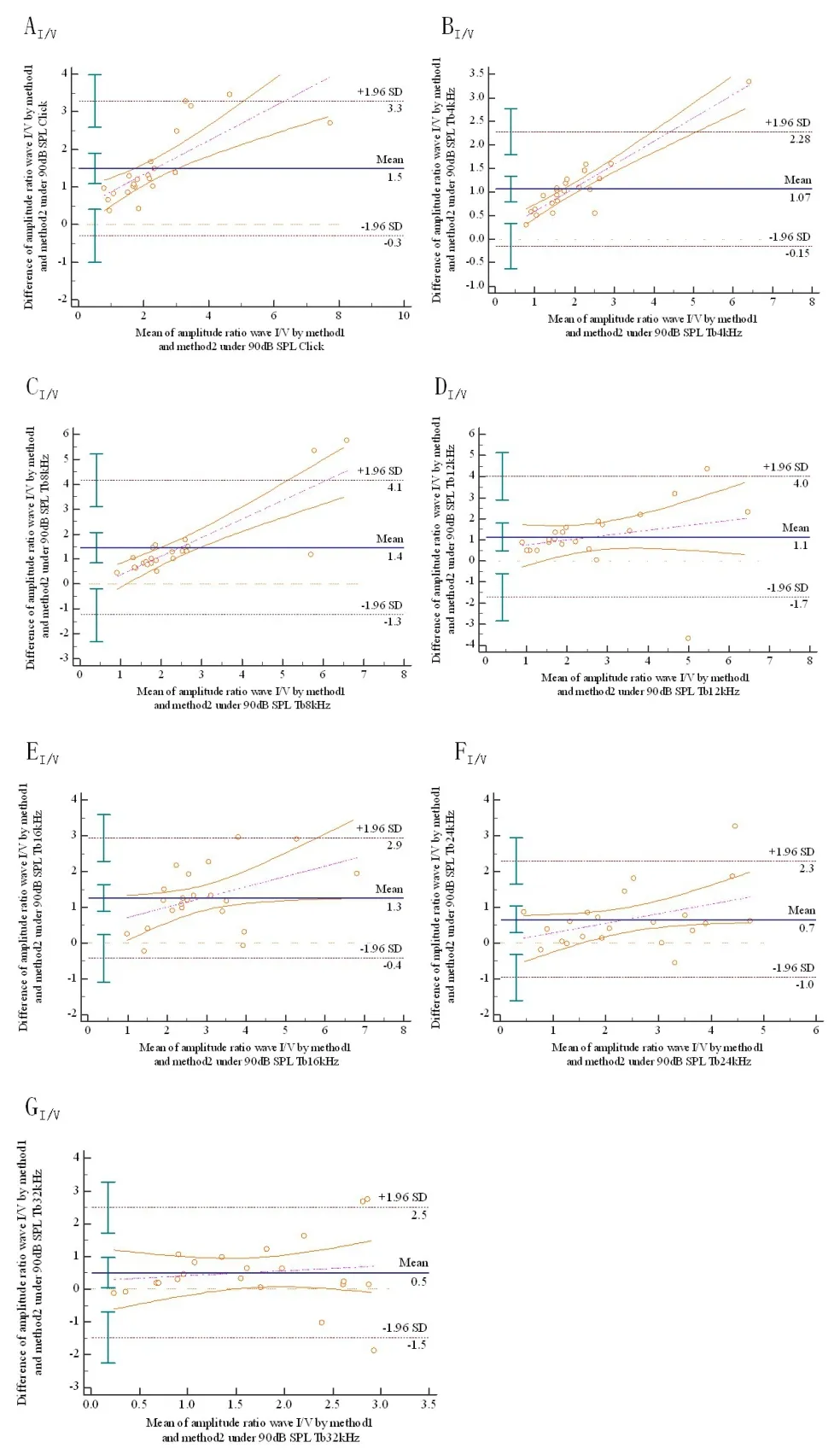

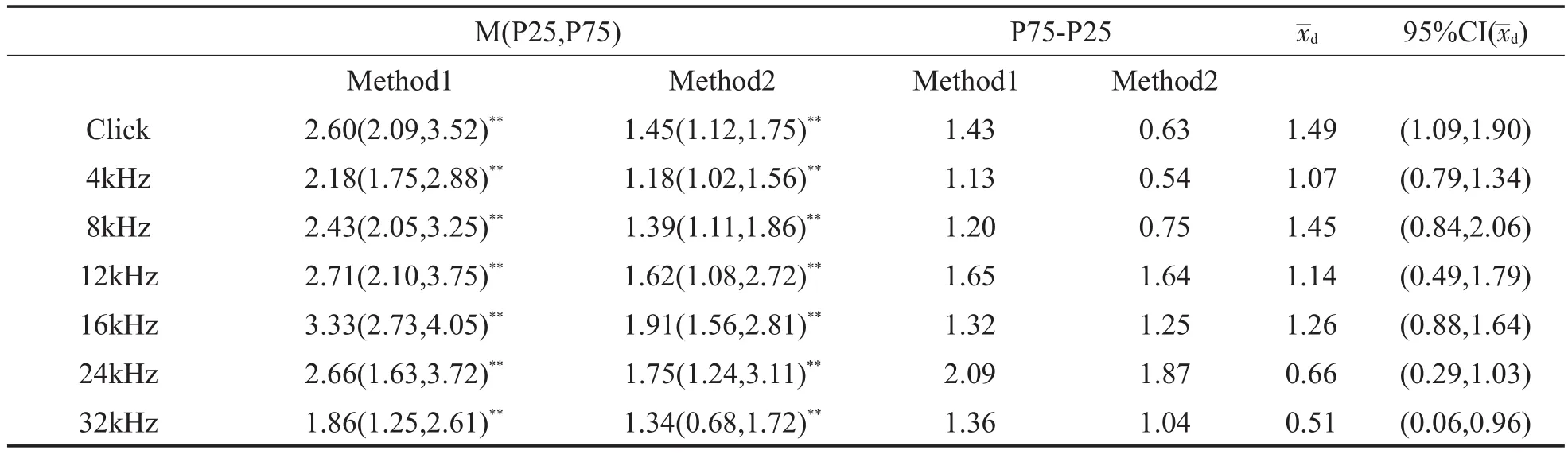

利用Blang-Altman法比较方法1、方法2得到的的I/V波幅比的一致性,结果显示两种测量方法得到的结果不一致,P<0.01(图5,表3)。SPSS25行正态检验,部分数据不符合正态分布及对称分布,采用四分位间距比较二者的差异(表3),并行散点图直观比较二者的离散程度(图6D)。得出方法2的四分位间距均小于方法1,即方法2的I/V波幅比离散程度更小,更稳定。

图5 利用Blang-Altman法分析90dB SPL刺激声强下不同频率ABR I/V波幅比的两种波幅测量方法一致性的分析结果(n=22)Fig.5 The two methods’agreement of amplitude ratio ABR wave I/V under 90dB SPL various frequency using Blang-Altman analysis(n=22)

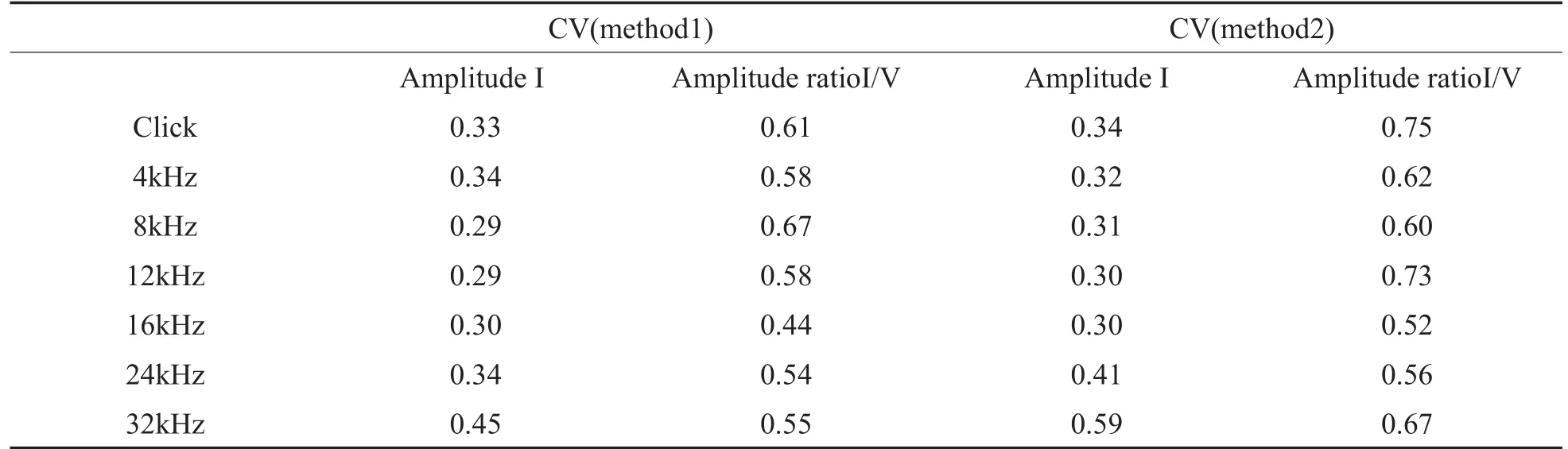

2.4 90dB SPL刺激声强下各频率ABR两种测量方法的波I波幅与I/V波幅比的稳定性比较

SPSS25统计90dB SPL刺激声强下各频率ABR两种测量方法的波I波幅与I/V波幅比,采用变异系数分析波I波幅与波I/V的离散程度(表4),得出方法1及方法2的波I波幅分布更集中,离散度更小,较波I/V更稳定。

表3 Blang-Altman分析90dB SPL刺激声强下各频率ABR波I/V波幅比两种波幅测量方法一致性的分析结果(n=22)Table 3 The two methods’agreement ofABR wave I/V amplitude ratio under 90dB SPL various frequency by Blang-Altman analysis(n=22)

图6 90dB SPL刺激声强下各频率ABR波I、波III、波V、波I/V两种波幅测量方法的离散趋势比较(n=22)Fig.6 The tendency of dispersion of ABR wave I、III、V amplitudes and amplitude ratio wave I/V by two methods under 90dB SPL various frequency

3 讨论

ABR是听神经纤维的同步化反应,在临床和基础实验中均有广泛应用。已关注较多的分析指标多为各波的潜伏期和波间期,以及ABR的阈值(人类为V波、小鼠为II波、豚鼠为III波)。以往对波幅的分析由于受到影响因素较多应用较为局限。但近年来对隐性听力损失(hidden hearing loss,HHL)的研究逐渐深入并贴近临床,ABR波幅特别是I波幅度因其在隐性听力损失的临床诊断中的重要作用而重新受到关注[1,2]。隐性听力损失[3]临床上表现为患者在噪声环境中言语识别率下降、耳鸣、听觉过敏、声源定位、音乐感知变差等,常规测试频率(0.25-8KHz)的纯音听阈正常。研究显示,低自发放电率、高阈值的听神经纤维损伤是隐性听力损失最主要的损伤机制[4,5]。这种损伤早于毛细胞的损伤,且并不影响ABR的阈值,但对较高声压级信号的时间和强度编码以及对抗连续背景噪声掩蔽的能力有损害[6]。通常认为ABR的I波来源于听神经近耳蜗端的动作电位。听神经细胞静息时处于极化状态,当受到刺激,神经细胞膜去极化达到或超过阈电位时,即可在极短的时间内产生动作电位,经历去极化、复极化、超极化过程,即动作电位的上升支、峰电位、下降支、负后电位、正后电位的过程[7]。

目前临床上对隐性听力损失的听力学诊断标准未统一[8]。基于上述损伤机制以及ABR的波形成分来源,I波的幅度是一个较好的诊断指标。临床上,对于纯音听阈测试正常的有听力学改变主诉的患者,比如耳鸣或有噪声接触史的患者,ABR除了关注阈值、潜伏期及波间期外,更要关注ABR波幅有无变化。除了测量I波的绝对幅度,也可使用波I/V幅度比[1,9,10,11]。对于正常听力的耳鸣患者,有报道称ABR波I波幅下降[1,11-14],但对ABR其他波的波幅变化报道不尽相同,比如Schaette R等和Bramhall NF等发现ABR波III、波V波幅无明显变化,波I/V比值下降[1,11];Gu JW报道ABR波III、波V波幅增大[12];Konadath S发现波V波幅下降[14]。对于有噪声接触史的患者,Valderrama JT Bramhall NF报道听力正常或接近正常的士兵,接触噪声时间越长,ABR波I波幅下降越明显[15-17]。在啮齿类动物也得出类似的结论[18,19]。但也有学者发些噪声暴露后ABR波I波幅无变化[20,21]。目前本文只探讨了正常豚鼠的ABR波幅的两种测量方法,并没有在隐性听力损失动物模型中进行测量分析,在后续工作中,我们将进一步研究。

表4 90dB SPL刺激声强下各频率ABR两种测量方法的波I波幅与波I/V的变异系数比较Table 4 The CV of ampllitude wave I and amplitude ratio ofABR wave I/V by two methods under 90dB SPL various frequency(n=22)

如果要确立明确的隐性听力损失临床诊断标准,I波幅度的准确测量至关重要。但相对于潜伏期,ABR波幅受到的影响因素很多,可能与螺旋神经节数量、年龄、突触数量、刺激声强、刺激声频率、反应阈、性别、噪声接触时间等有关。在动物的研究中发现ABR波I波幅与螺旋神经节的数量有关,波幅越小,螺旋神经节损失越多,是螺旋神经节退化的标志[25]。报道称90-100岁的人类螺旋神经节数量下降约30%[33]。高龄比低龄的ABR波幅小[22,24,26,27],这与螺旋神经节随年龄增大而退化相符合,其中波I波幅与年龄关系更密切[22,24]。啮齿类动物的研究发现耳蜗突触数量与ABR波I波幅正相关[2,19,26,27]。也有多位学者报道ABR各波波幅与刺激声强相关[2,18,24,28,29],波I、III、V波幅与刺激声强正相关[28,29];波I、II、IV、V与刺激声强呈负相关,波III与刺激声强呈正相关[29]。并可能与噪声环境下的言语识别率下降[15,25]、反应阈升高[2,21-23]有关。

目前ABR的波幅测量主要有两种方法[7]:一种是量取波峰与波谷之间的差值(peak-to-tough或peak-to-peak)[1-3,15-25],一种是波峰与基线的差值(peak-to-baseline)[10-13,32]。本文通过使用Blang-Altman法分析听力正常豚鼠在最高刺激强度(90dB SPL)下的不同刺激频率下波I、波III、波V、波I/V两种波幅测量得到的结果,发现两种测量方法得到的结果不一致。这提示在临床上以I波幅度作为诊断指标时,幅度测量方法可能会影响结果,或者影响判定界值。具体到两种测量方法的优劣,从ABR动作电位产生的电生理机制角度来看,自波的起始点至波谷的幅度差,能体现一个动作电位的完整过程,但波的起始点作为基线非常不稳,影响因素多,且波谷也易受到很多因素的影响,因此虽然符合电生理机制,但在工作中存在很多不确定性,且记录者的主观影响大。本文中的两种ABR波幅测量方法,从统计学分析的角度来看,测量方法2,即波峰-基线测量方法在听力正常豚鼠中得到的I波幅度变异度(标准差)更小,也就是所得结果更稳定;值得注意的是,本文的基线是从施加刺激信号的时间(0 ms)开始,平行于时间轴,比波的起点作为基线更稳定,也更容易统一。这对未来建立I波幅度相关指标的正常参考值以及临床应用给出了一定提示,即使用波峰-基线幅度差的测量方法确定I波以及其他波形幅度可以得到更为稳定的结果。这一稳定性对于后续建立正常参考值至关重要。本文是对I波幅度的测量方法在实验动物上进行了初步探索,后续还需进行进一步工作,以期为建立稳定的正常参考值提供方法依据。

另外有文献指出通过波I/V幅度比更能反映突触数量[11]及听神经活性[12],且性别对其无明显影响[10],建议比较波I/V幅度比[1,9-12],但考虑到V波的起源较I波复杂,且经过了双侧听觉交叉,会有诸多因素影响波V波幅,比如是否存在蜗后病变等,对于波幅比在隐性听力损失诊断中的使用也需要更明确的依据。本文通过变异系数初步分析了波I幅度与波I/V幅度比这两个指标的离散程度,得出的结果显示,无论采用峰-峰幅度测量法还是峰-基线幅度测量法,波I幅度均比波I/V幅度比的变异度小,波I/V幅度比的离散度较大。当然,在本文所使用的实验动物中,波III较波V的幅度更大,因此在阈值测试中常使用波III作为观察指标。但考虑到ABR的幅度在临床上的应用,本文还是针对I波和V波的幅度比进行了分析。后续工作还需在临床得到的结果中进行验证。