文学地图视角下的唐传奇论析

张袁月

摘要:学界对唐传奇的研究以往偏重文化地理或历史地理,而现将唐传奇置于文学地图视角下,可以文学为本位探讨其文学特征与时代风貌。首先,地名空间分布能够体现出政治、经济因素对小说的影响;其次,唐传奇通过特定时空下的隐喻意义,将原本与情节无关联的地名变为情节逻辑的有机部分,体现出“传”“奇”的双重特征;再次,借助地理空间关系推动情节发展,利用唐代长安以时间制约空间的特征,形成了特有的“阻断叙事”;最后,对唐传奇进行共时性和历时性的解读,可揭示更多隐含的时代、地域信息。

关键词:文学地图;唐传奇;地名;地理位置;地理路线

中图分类号:I237.2

文献标识码:A

文章编号:16735595(2019)05007107

作为“始有意为小说”的唐传奇历来受到古代小说研究者重视,其研究多为人物、情节、主题的分析模式。近年来亦有许多论者将唐传奇作为史料来还原长安历史地理空间,但真正从文学意义上探析唐传奇文本与地理关系的成果并不多。一方面,作家创作受到地理环境影响;另一方面,作家通过在作品中构建空间,来表现他对世界的理解,从某种程度上说,作家创作本身就是一种“文学制图”(literary cartography)[1]。将作品中的地理信息绘制成文学地图,不仅可以反映文本地理的空间分布,还能折射出作家的地域意识、创作构思等。唐传奇文学地图基于文本而绘制,因此也就能做到以文学为本位来探讨唐传奇的文学特征与时代风貌。

文学地图具有三个基本要素:地名、地理位置、地理路线。地名是地图上的重要内容,没有地名,地图将失去大部分信息,甚至失去使用价值[2]。地域文学研究中的地名往往是一个区域整体,而文学地图则更注重区域内部地名之間的相对地理位置。地图的主要功能是导航,地理路线自然也是地图必不可少的元素。由于地名代表的不只是孤立的点,它们之间还存在一种空间逻辑,因此通过分析地理路线的空间逻辑,也可挖掘出不少隐含信息。

一、唐传奇地名的空间分布

对作品中的地理空间进行解读,在传统文本分析中也时有出现,但传统文本分析一般只关注主要的地理空间,且多为个体性、案例式的分析,而在“大数据”时代背景下,文学地图则更倾向于从群体性、全面化的地理数据中去挖掘信息。那些非主要地理空间的地名在单篇作品中或许是没有意义的,但如果在多篇作品中反复出现,那么它就具有了特别的意义。换句话说,文学地图的研究对象不单是作品中的主要地理空间,而是所有的地理元素。通过将文本中的地名注记在地图上,我们就可以直观地看到地名空间分布的疏密虚实情况,从而进一步分析空间分布特征背后的文学、文化信息。

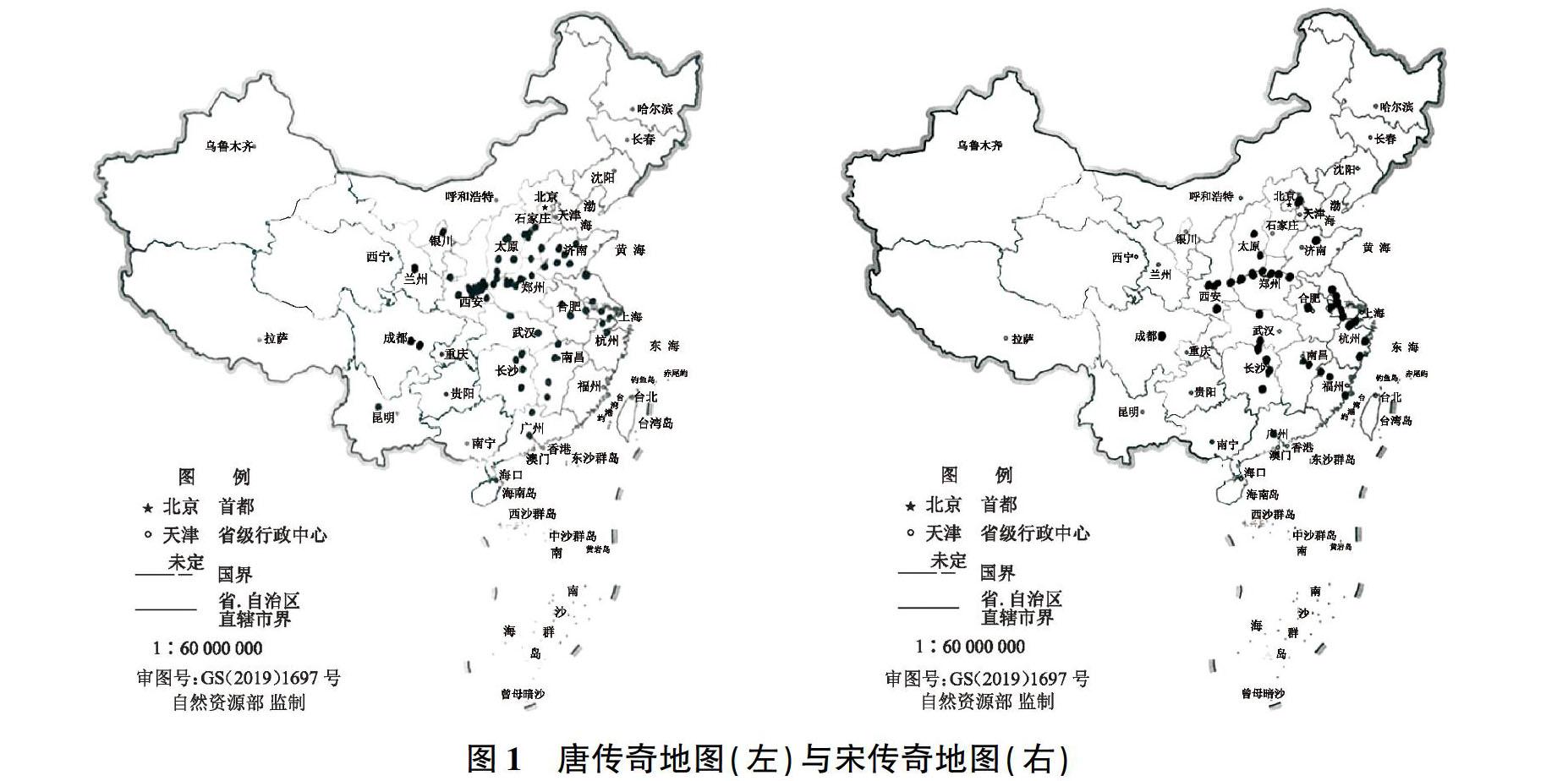

首先将唐传奇中出现的地名进行全面提取,231篇小说出现地名约810个,总计频次约1230次①;然后对地名进行频次排序,选取其中出现频率3次以上的地名,共86个,用ARCGIS软件绘制成地图(图1左),可以发现唐传奇中出现频率较高的地名主要分布在陕西、山西、山东、河北、河南、江苏、浙江、江西、湖南等省,较少分布在湖北、安徽、广东、四川、宁夏、甘肃、云南等省,其他区域则几乎空白①。唐传奇文学地图上的地名密集区域,即小说关注的热点地区,与唐代文学士族分布的三大地域——关中、山东、江南相契合[3]。这反映出唐传奇与士族的内在密切联系。这是因为唐传奇不仅很多作者出身士族,而且不少作品内容也与士族有关,唐传奇地名分布图可以从空间的角度,以直观的方式反映两者的关系。如果说以往研究多从史料来对唐传奇与士族的关系进行推论,那么唐传奇文学地图则是用小说作品本身“发言”,来呈现它的文体特征。小说创作在中国古代文学传统中属于“小道末技”,作者常为中低层文人,像唐代这样以中上层文人为主要创作群体的却极少,因此,唐传奇这种“士族文学”具有独一无二的时代特质。

如果将唐代小说家地理分布[4]与唐传奇作品中的地名空间分布进行比较,则会发现两者是基本一致的。如唐代的京畿道、都畿道小说作者分布数量较多,而唐传奇文学地图上陕西、河南也为重点区域,长安、洛阳地区尤为密集;而黔中道、岭南道等小说作者很少,唐传奇文学地图上的贵州、广西等也恰是空白区域。这反映出作家地理经历对文学创作的直接影响。

进一步将不同的文学地图进行比较,我们还将得到更多的信息。例如,曾大兴《中国历代文学家之地理分布》中以唐代文学家为主绘制了隋唐文学家之地理分布重心图[5]。将唐传奇文学地图与之比较,发现两者的重心分布区域趋同。隋唐文学家地图上的政治中心长安和洛阳地区,同样是唐传奇文学地图上的地名密集区域;经济发达、文化繁荣的江南地区,在两类地图上亦均是重心区域;而西北、东北地区已在政治中心的外围,在地图上较为空白;其时政治经济文化相对落后的贵州、广西等地区,在地图上也为空白区域。这体现出中国古代文学的特征,文学中心往往是经济中心、政治中心。不过,两类地图也有所差异。比如,今天的山东省属于唐代山东地区的河南道,在隋唐文学家地图上是较为空白的区域,而在唐传奇地图上却是地名密集区域。中国文学传统中,“文学家”通常指的是诗文作家,因此,两种地图的不一致性,实际反映出唐代诗文和小说创作的差异。唐代诗文作家身份多元,而唐传奇则多由士族群体创作,山东士族在唐代是传统高族,故山东是唐传奇地图上的重心区域。

① 空白区域并非代表唐传奇中完全未出现该区域地名,而是出现频率过低(1~2次),故不计入统计。

这种差异在作品内部的地理分布图比较中可能更为明显。戴伟华《地域文化与唐代诗歌》从诗歌创作地点而非诗人籍贯对唐诗进行了统计,呈现出的唐诗作品地理分布格局,可与本文唐传奇作品地图形成对照。根据戴著的统计,唐代两都所在的陕西和河南在唐诗中排名前两位,江苏、浙江亦排名前列,而数量最少的辽宁、宁夏和数量为零的新疆、贵州等地区[6],恰好也是唐传奇地名分布图上的空白区域。所不同者,诗歌地图上广东、广西排名靠后,但并非最末位,而唐传奇地图上广东有两处地名,广西则为空白。这种“大同小异”是由小说与诗歌不同的文体特征决定的。诗歌往往是触景生情,

诗人行迹所到之处,都可能被写入诗中,因此田园、边塞、贬谪地,都能成为诗歌的地理空间。小说中的地理空间虽然与作者的地理经历也有关联,但从文体属性来说,无论是产生的地理背景(“街谈巷语”的城市空间)、经济基础(商品经济),还是传播对象(以市民为主)、传播环境(以城市为主)等,小说都是城市的而非乡土的,所以小说内容更多地是展现都市空间,因为这是作者和读者共同的空间,而当作者到边塞、贬谪地等地区时,小说的传播会大为受限,故广东、广西所在的岭南地区作为贬谪地,在诗歌地图上仍有显现,在小说地图上却几乎为空白了。

再将不同时代的唐传奇与宋传奇相比较,又可发现唐传奇地图的其他空间分布特征。将宋传奇中出现频率3次以上的地名也绘制成地图(图1右),可以发现其地名分布与唐传奇相比有所变化,不过从整体来看,宋传奇地名最密集的区域仍在河洛地区与江南一带。其原因是北宋都城汴梁、西京洛阳均在河南,南宋都城在浙江临安,且江南有多个繁华城市。文学地理学者认为,文学重心的分布一般在京畿之地、富庶之区、文明之邦与开放之域[7]。小说地图重心的分布也符合这一规律。唐传奇地图上,地名频次排在前三位的是长安59次、洛阳31次、太原16次,恰好是唐代的三大都城。宋传奇排在前列的是开封19次、扬州19次、洛阳16次、临安13次,也是都城与繁华城市。这说明小说地图的重心区域与政治经济紧密相关,作为政治中心的都城和经济发达的繁华都市在小说地图上会被显著标注。

对唐、宋传奇的地名进行进一步的细致比较,则相似区域的不同时代印记就会浮现出来。如在唐传奇中汴州出现频次为4次,在宋传奇中开封出现频次则有19次,跃居首位;长安在唐、宋传奇地名分布图中均有出现,但在唐传奇中,长安处于绝对的重心位置,也是小说中最常见的地理空间,而在宋传奇中仅出现7次,且多非人物活动的主要地理空间。显然,在失去国都地位后,长安尽管在宋人心目中仍具有一定位置,但其重要性已大为下降,这反映出小说地图的重心不仅与政治经济的发达程度基本相符,而且与政治中心的位移保持着内在的一致性。

另外值得一提的是,唐传奇地图东南地区唯一的空白区域——福建,在宋传奇地图上已有一席之地。福建原为南蛮之地,经济和文化都不发达,隋唐时期虽有发展,但和江南其他地区相比仍属不发达地区。福建自宋代起即为沿海贸易重镇[8],人口增长速度在当时南方各路中居首位[9],

农业经济不断发展,水利工程由唐代的29项倍增至402项,增速居全国各省之首,港口贸易更加兴盛,闽商崛起,实力雄厚[10]。经济的发展提高了福建在全国的地位,福建也因此在小说地图上从无到有。这正体现出文学地图相比其他空间视角的独特性——它不仅能呈现空间分布形态,也是一种“分析空间要素随时间变化过程的工具”[11],相比单纯的地理空间分析,地图上空间元素有无、多少的变化,能揭示出更多社会、历史、文化信息。

二、唐傳奇的地名设置

唐传奇的地名设置也是文学地图研究的切入点之一。地名与地理空间相比,更具有历史性、社会性,同样的地名在不同时代可能具有不同的历史、社会意义。根据与情节的关联,小说中的地名可大体分为三类:第一类是标明人物的地域身份,多以“某某,某地人”或“某地某某”的形式出现,这类地名多数与情节发展没有直接关联,却可能具有隐喻性的空间意义,折射作者的地域意识;第二类是作为故事背景出现,它也许在全文中仅出现一次,却可能为情节的展开和推进设定合理的时空;第三类则具有场景意义,人物在不同空间中转移时,每个地理空间就如同变换的场景,推动着叙事的进一步发展,这类地名通常在文中不止出现一次,而且与情节发展结合在一起,多具有一定的叙事功能。

目前对唐传奇文本地理的研究集中在第三类地名,但作为标明人物地域身份的第一类地名也应受到重视,因为大量使用高门五姓的郡望为人物赋予地域身份,是唐传奇在地名设置上的共同特征。即使有的人物与故事情节没有直接关联,作者也要通过该人物与主人公的相关关系(亲属、姻亲、好友等)来强化这种郡望的存在感。正是这些看似无用的地理名词,使唐传奇具有了自己独特的文学风格,虽涉精怪仙鬼,却不似魏晋志怪小说的玄幻风味;虽讲悲欢离合,却又不同于宋元话本和明代拟话本的市井气息。可以说,唐传奇既不同于宋代以后的那些文人小说,也不是市民文学,从根本上来说它是一种士族文学,和唐代的整个风貌一致,是具有“贵气”的。这种文学风格特质不仅与作者身份有关,也离不开文本中地名设置的塑造作用。

从社会文化的角度来看,郡望地名在唐传奇中的频频出现,反映了唐代浓重的门第观念;而从文学地图的视角来说,这些地名由其特定的文化意义获得了隐喻性的空间意义。为了表达这种空间意义,地理设置甚至可能比姓名、时间等因素更重要。如《齐推女》中,作为主要人物的齐推女之夫,作者仅以“李某”代称,但不忘加上“陇西”作为前缀;《李娃传》中,荥阳公及荥阳生被“略其名氏”,但“荥阳”的地域身份却被显著标明;《游仙窟》里没有出现唐传奇中常见的“开元”“天宝”等时间设置,作者似乎有意把神仙窟与现世分离,但在赋予女主人公地域身份时,却非天宫之仙女、华山之神女或东海之龙女,而是在唐代现实社会中的贵族后代——“清河崔公之末孙”,夫家为“弘农杨府君之长子”[12]18。作者无须用“左手金元宝,右手银元宝,擦屁股都用鹅黄缎子”这类描述渲染人物的家境、地位,只通过郡望地名所具有的隐喻意义就低调地完成了华贵的人物设计。

唐传奇地名的这种特定意义,在后来的小说中已被大大弱化。从五姓郡望地名在小说中出现的频次来看,唐、宋传奇的差别已经比较明显,分别为太原14次4次、荥阳7次3次、陇西6次1次、清河6次0次、博陵4次0次、范阳1次1次。而宋传奇中专用以指代主人公地域身份的,太原仅为3次,陇西为1次,荥阳为0次。郡望地名频次的变化反映出唐朝以后北方高族逐渐衰落,门第出身不再成为高族和寒族泾渭分明的界限,也说明了大量引入郡望地名并与情节内在勾织正是唐传奇不同于后代小说的重要特征。到了明代,人物与地名之间的这种关联性更加松散。以“三言二拍”为例,小说中出现了诸多如李甲、王甲、潘甲、李乙、张乙、沈一这类人名,显然,人物名姓是很随意起定的,在小说中没有特别的含义;介绍人物多用某地某府某县这类叙述,甚至精确到某坊这样的小地名,在地名性质上,更多地是为了强化地方感,而不像唐传奇那样彰显门第郡望意识。这种地名设置是否只是一种无意识的行为呢?从《警世通言·宿香亭张浩遇莺莺》来看,这篇将自己与崔张西厢故事并提的“风流佳话”,给男女主人公赋予了张、李这两大唐代大姓,显然是有意而为;而将叙事时空定于“大唐中和年间”的《警世通言·金明池吴清逢爱爱》,不仅赋予男主人公崔护唐代大姓,而且特地标明他的地域身份是“博陵”才子。可见,作者绝非不知这些姓氏和地名的特定意义,只是在明代的时空背景下,唐代地名的意义已经被新的地名意义所替代。

当然,如果仅止于对唐传奇地名时代意义的探讨,这可能只是一种社会历史性研究,文学地图以文学为本位,所以我们更关注的是,小说如何通过这种特定时空下的隐喻意义,将原本与情节无甚关联的地名变为情节内在逻辑的有机部分,从而使唐传奇之“奇”既似人世所无,却又符合情理,不脱离“传”的史学风格。例如,《游仙窟》中,十娘若为仙女,则小说故事近于文人臆想的白日梦,若为人间女子,不标明地域身份又易有娼家之嫌疑,而小说将其设置为清河崔氏,作为贵妇的她,美貌才情都有了现实存在的可能性。参照其他唐传奇,高族形象多是如此,人物不是有脱俗容貌就是有翩翩风度,或是有出众才华、高尚品格。这样的设置使得《游仙窟》的神仙窟显得既远离尘世又似在人间,加上小说结尾没有用“生一觉醒来,洞府美人皆消失无存”的常见叙事模式,而是说两人执手分别,“行至二三里,回头看数人,犹在旧处立”,最终渐行渐远,“顾瞻不见”[12]28,使整个故事具有了亦真亦幻的风格。

类似的还有《柳毅传》,小说前半部分写柳毅洞庭传书,曲折離奇,而当柳毅回归现实生活后,则以娶了“类于龙女”的妻子将真实与异事衔接在一起。小说给凡间的龙女赋予地域身份“卢氏女,范阳人也”[12]206,这个设置有着多重涵义。首先,龙女的高贵身份使她在凡间也须配以高贵血统,这是唐人思维;其次,柳氏是唐代大姓,柳毅先后所娶张氏、韩氏,也都是当时的大姓,龙女必须是大姓高族,才有与柳毅续缘的可能,这是在唐代时空背景下的合理设置;再次,柳毅好心得报,得到龙宫珍宝,鬻其所得而致富,这与多数同类故事并无大异,但小说接下来记述柳毅续娶范阳卢氏以后,“继而男女二姓,俱为豪族”;最后,连柳毅的族人也“咸遂濡泽”“容状不衰”[12]206207。这就显示出《柳毅传》的特别之处:柳毅实现财富、名望、地位甚至长生这些人生梦想,并不是直接通过龙王或龙女实现的,而是通过龙女化成的范阳卢氏为中介的。对于唐人来说,意外得宝虚无缥缈,而娶五姓女却是现实中获得名望地位和财富的最理想途径。与之相类的是,《枕中记》中吕翁授枕与卢生令其“荣适如志”,而卢生梦中的第一荣阶并非中举,而是“娶清河崔氏女”,在娶妻后,生资愈厚,锦衣富贵,接下来才是登第、作官。[12]166这才是唐代时空背景下的合理逻辑:寒士登第,固然引人艳羡,但社会地位却仍然不高;商人累积巨富,最多让其他富族“以为莫如”,只有成为高门大族才会让人“莫不健仰”[12]206。因此,唐传奇中的这些地名蕴含诸多时代信息,也正是地域身份的设置,才使唐传奇变得既超越现实又合情合理,体现出唐传奇“传”“奇”的双重特征。

三、唐传奇中的地理位置和路线

唐传奇中的地名和地理空间多是真实的,街道里坊基本符合历史上长安城的空间布局。然而,这种故事虚拟、地理真实准确的特征在中国古代小说中十分常见,并非唐传奇所独有。因此,对唐传奇的文学地理研究,关注点不应在小说空间与真实地理的对应程度,而在于它如何运用长安的城市空间结构来推动故事情节的发展。在这方面,妹尾达彦《唐代后期的长安与传奇小说——以<李娃传>的分析为中心》与朱玉麒《隋唐文学人物与长安坊里空间》可谓先导。妹尾达彦不仅注意到《李娃传》的“起点、转折都有长安真实存在的坊名、街道名称出现”,更指出故事情节能够展开,是“利用了当时长安的街衢所代表的含义”,如男主人公所居布政坊、女主人公所居平康坊、骗男主人公所至的宣阳坊、两人再次相遇的安邑坊、男主人公与父亲相遇的天门街、被父亲鞭打的曲江池西等,都由其地理位置及城市功能产生了特别的空间意义。[13]朱玉麒也对《华州参军》等篇中地理空间与故事情节的内在关联进行了论析,如柳生和崔小姐的居住地都在街东贵族官僚区,两次“逃婚”则选择了人口密集、成分复杂的街西庶民区,与人物身份及行为相符。[14]

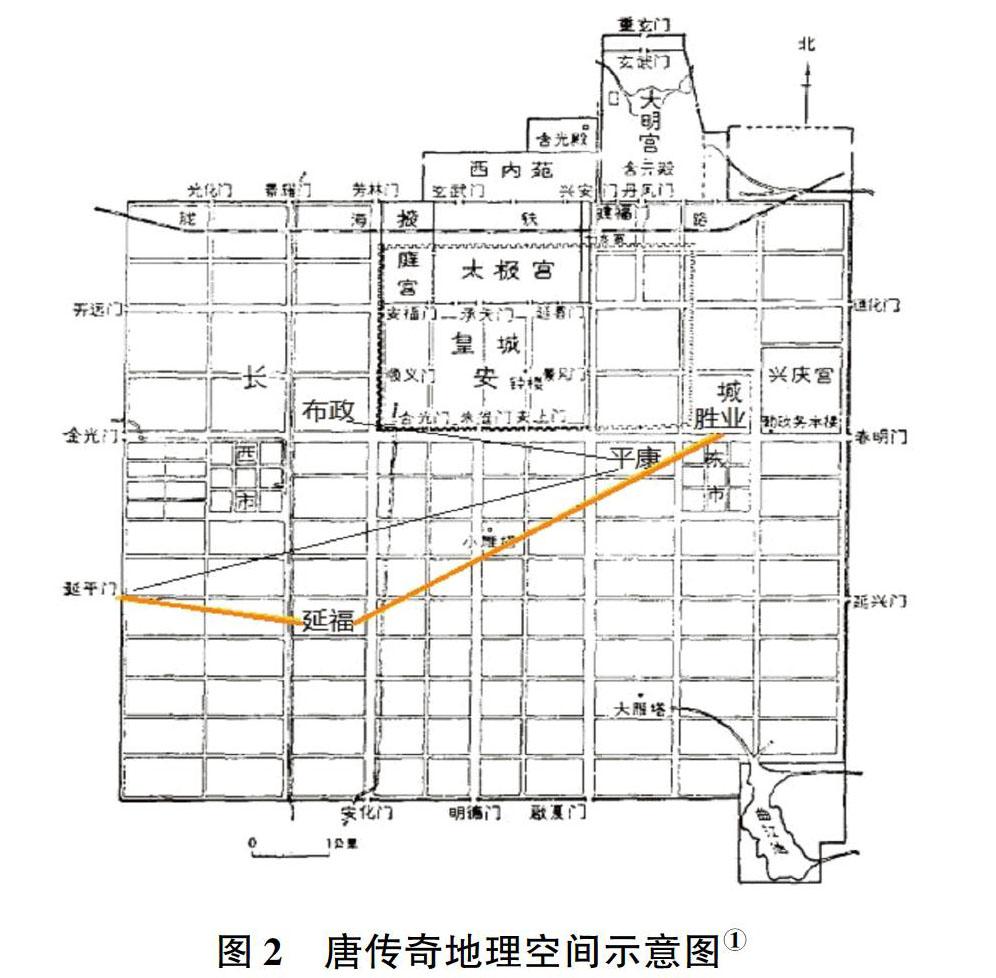

将文本转换为直观可感的空间形态,从而挖掘更多隐含信息,这种可视化的研究方法正是文学地图的优势所在。文学地图除了具有隐喻性的空间意义,它最直接显现出来的就是地点之间的相对位置以及人物活动路线。在文本中,两个地名之间可能看不出联系,但我们将它们转换为可视的空间形态后,就能直观地看到两个地点的相对位置,可由此切入分析地名和地理空间的叙事功能。仍以《李娃传》为例,荥阳生在李娃宅坐至日暮,被问及所居,他并没有回答布政坊,而是谎称“在延平门外数里”[12]184。单看文本,此处很平淡,但在地图上就会发现布政坊和平康里仅隔四坊,而延平门则是距平康里最远的城门(见图2),由此可洞悉荥阳生的心理活动:想用最远的地理位置造成归程的困难,从而为留宿李娃宅找到合理借口,也就为下文故事的转折埋下了伏笔。类似写法在唐传奇中并非特例,如《辛察》中黄衫客让胜业里的辛察载钱出城,目的地也是延平门[15]。胜业里在长安东北角,延平门在长安西南角,恰成距离最远的对角线。正因路线长,车行至延福坊时,由于天将明只能中止行程,为将钱存放在延福坊的沈氏家庙这个情节提供了合理逻辑,而后,寄居在家庙里的魏姓客人与开头魏式暴卒首尾相应,从而将招魏式魂和招辛察魂两个互不关联的叙事连缀在一起,传奇之“奇”由此凸显。

① 根据齐东方《隋唐考古》唐长安城平面实测图改制,文物出版社2002年出版。

唐传奇的情节逻辑,不仅借由地理空间的相对位置来推动,更是由唐代特定的时空特征所决定的。唐代长安在空间上体现为严整的坊市格局,在时间上则是以街鼓为号的严格夜禁制度,因此,如果两地距离遥远,人物就可能因为坊门关闭而无法到达目的地。不少唐传奇正是利用了唐代长安以时间制约空间的这一特征,形成了一种特有的“阻断叙事”。在后代的小说中,有的情节类型与唐传奇相近,却因为坊市格局的瓦解和街鼓制度的废弛而不再具有这种特别的空间意义。如《警世通言·杜十娘怒沉百宝箱》虽与《李娃传》一样,都是写男主人公进入大都市沉迷烟花之中,却没有了对居住地地理位置的具体标识。因此明清小说进行“阻断叙事”,往往借助的是一种突变性的空间阻隔,比如人物突然搬迁,导致两人距离变远而造成情节的转折。唐传奇的“阻断叙事”,则是在唐代特定的时空背景下利用自然的空间关系而达成的,具有独特的时代烙印。

如果从整个故事的地理空间转换去看《李娃传》,那么除了长安,那些一掠而过的地名也具有深刻的意味,比如常州、成都,虽无故事场景,却是荥阳生都市旅程的起点和终点,与长安一起构成了完整的地理路线。常州在当时并非穷乡僻壤,而是江南要衢。这一方面保证了荥阳生有能力在李娃宅消费;另一方面,一个见过世面的公子哥在长安尚且抵不住诱惑,何况普通人,因此故事的警示意义也就更大。

在《李娃传》结尾,荥阳生奋发应考,名列第一,授官赴任,目的地是成都,成都在当时也是数一数二的繁华城市,由此突出李娃有情有义,最后必得富贵的小说思想。这些地名并非主要的地理空间,但正是有了它们的存在,文本的主题及内容才被彰显得更为鲜明。

四、唐传奇的共时性和历时性解读

从文学地图的视角去重观唐传奇,不仅能更好地理解单篇小说的结构、内容和主题,而且能使两篇或多篇小说之间产生某种“对话”或者“互文性”,从而发现一些研究单篇小说不易注意到的信息。

将唐传奇进行共时性解读,可能会发现同一时代不同地域的小说有各自的地域意识。例如,学界多从情节和主题角度去对比《枕中记》和《南柯太守传》,但如果从地理设置的角度去比较,就会发现有意思的现象:《枕中记》作者为南方人,主人公是北方人,做梦地点在北方;《南柯太守传》作者为北方人,主人公则是南方人,做梦地点在南方。《枕中记》主人公的地域身份是山东卢氏,山东士族是传统的北方豪强士族,卢氏是唐代五大姓之一;而作者沈既济是吴人,他所在的江南士族,是逐渐兴起的新士族之一,他们对已渐失势却仍自矜门第的北方传统门阀士族嗤之以鼻。小说中山东卢生虽进阶荣身,梦醒后却一无所有,正隐含着南方士族对北方士族的某种嘲讽。而在《南柯太守传》中,在陇西人李公佐笔下,梦醒后失去所有的主人公淳于棼恰是“吴楚游侠之士”[12]222,这个“棼”是“纷乱”的意思,显然作者的态度也是不太友好的。在小说中,淳于棼以一个浪荡子的形象出现,他的飞黄腾达不是通过科举正途取得,而是莫名被招為驸马,做太守也并非能力强,而是靠妻子朋友帮助治理。可以说,他的发达过程有很大的“小人得志”成分。结合这样的分析,作者对淳于棼“吴楚”地域身份的设置似乎并非随意,将北方传统高族对南方新兴士族的不屑之情隐晦地表达了出来。由此可见,两篇唐传奇不仅包含了“人生如梦”的主题,还折射出南北士族之间的力量消长及相互态度。

对唐传奇进行历时性解读,还可将不同时代的同主题小说放在一起比较。与主题学不同,文学地图着眼于小说地名与地理空间的变化,而不是关注人物形象或情节的嬗变。以“儿子长大为父报仇”[16]主题为例,唐传奇《原化记崔尉子》讲述了一个赴任官员被害,歹人霸占其妻、养大其子,孩子长大后得知真相为父报仇的故事,类似的唐代小说有《干馔子陈义郎》《闻奇录李文敏》,宋代小说有《青琐高议卜起传》,明代小说有《警世通言·苏知县罗衫再合》等。将各小说绘制成地图,可以看出有这些相似点:

1.遇害者家乡都在北方,基本都位于京畿地区,这就为后文遇害者之子赴京应试时路过家乡遇见亲人提供了合理的空间逻辑,从而为真相的揭示埋下了伏笔;

2.人物出发地与目的地距离遥远,需长时间的行程,故赴任官员会携带较多行李财物,容易使人见财起意,从而合理产生遇害情节;且两地相距遥远,通讯不便,遇害者亲属短时内不易发现异常,使歹人暂时逍遥法外成为可能;

3.目的地或遇害地都位于水路交通沿线,人物很自然地选择从水路赴任,而与陆路相比,在水域遇难其尸体不易被发现,真相也就被数年藏匿。

不同时代的几篇小说对地理位置和路线有着相似的设置,这是由小说主题情节“赴任—遇害—从贼—遇亲”几个要素的内在逻辑所决定的。但在不同的时代背景下,看似相似的几篇小说又各有其特性。以《苏知县罗衫再合》与《原化记崔尉子》作比较,前者对苏云的介绍是话本常见的“某事某地某人”的模式,寥寥几笔就进入了对赴任情节的描述,这是因为在话本小说中,跌宕曲折的情节是叙事的重心所在,而人物的设定却是相对符号化的。而对于唐传奇来说,人物的姓氏籍贯常被有意设定。《原化记崔尉子》在开篇即用大段文字介绍崔氏的家庭,清河、荥阳、太原以及隐藏在“卢氏”背后的范阳,都是唐代的高族郡望,将这些地名进行叠加,就凸显出崔氏的财力,为后文舟子见财起意进行了合理的铺垫。而崔氏以富贵之身遇害,王氏以富贵之身从贼,通过这样的落差,小说的悲剧意味也由此增强。卢氏因“恋故产”,未随子赴任,有了这样一名存世的亲人,后文的孙氏养子才会被认出,从而推动真相浮出水面。可以说,《原化记崔尉子》是用典型的唐人思维和叙事方式写成的,呈现出唐传奇独有的时代特质。也正是这些后代无法复制的唐人思维和叙事方式,才成就了绝于有唐一代的文学样式——唐传奇。

参考文献:

[1] Robert T. Tally. Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies [M]. NewYork: Palgrave Macmillan, 2011:1.

[2] 祝国瑞,等.地图设计与编绘[M].武汉:武汉大学出版社,2001:117.

[3] 李浩.唐代三大地域文学士族研究[M].北京:中华书局,2002.

[4] 马托弟.唐代小说作者的地理分布[J].西安文理学院学报,2017,20(5):3339.

[5] 曾大兴.中国历代文学家之地理分布[M].北京:商务印书馆,2013:178.

[6] 戴伟华.地域文化与唐代诗歌[M].北京:中华书局,2005:47.

[7] 曾大兴.文学地理学研究[M].商务印书馆出版社,2012:62.

[8] 陈瑜.文学地域叙事的历史、文化价值——“三言”闽地叙事初探[J].中国石油大学学报,2019(2):7479.

[9] 唐文基.福建古代经济史[M].福州:福建教育出版社,1995:121193.

[10] 李剑农.中国古代经济史稿:第3卷[M].武汉:武汉大学出版社,2005:1718.

[11] 祝国瑞,张根寿.地图分析[M].北京:测绘出版社,1994:214.

[12] 袁闾琨,薛洪绩.唐宋传奇总集(唐五代)[M].郑州:河南人民出版社,2001.

[13] 妹尾达彦.唐代后期的长安与传奇小说——以《李娃传》的分析为中心[M]刘俊文.日本中青年学者论中国史:六朝隋唐卷.上海:上海古籍出版社,1995:509553.

[14] 朱玉麒.隋唐文学人物与长安坊里空间[M]荣新江.唐研究:第9卷.北京:北京大学出版社,2003:85128.

[15] 李时人.全唐五代小说:第2册[M].北京:中华书局,2014:10641065.

[16] 丁乃通.中国民间故事类型索引[M].郑建成,等译.武汉:中国民间文艺出版社,1986:313.

责任编辑:曹春华