空间线索范式下二语动词加工的具身认知效应∗

冯茵 周榕

(华南师范大学,广州 510631)

提 要:从具身认知及体验哲学的视角,以空间线索为范式,探讨动词具身相对性、空间表征、二语水平以及刺激间隔(SOA)对二语学习者英语动词加工的影响。实验1 发现,短时SOA 条件下空间线索对高具身动词加工产生显著干扰,具身相对性与空间一致性存在显著交互作用。实验2 发现,长时SOA 条件下,在高水平二语学习者中,高具身动词和低具身动词加工均呈显著促进效应,动词具身相对性、空间表征与空间一致性存在三因素交互作用。在中低水平二语学习者中,高具身动词加工也呈现显著促进效应,但低具身动词无效应。实验结果支持具身认知理论和具身效应的双向性,揭示出具身相对性在二语词汇加工中的重要性及二语具身认知的非对称性动态发展的特点。

1 引言

具身认知(Embodied Cognition)强调心智的体验性,认为人类认知能力以身体经验为基础,依赖对身体部位、空间关系和力量运动的感知。具身语言观认为,语言概念并非通过抽象的非模态符号来进行表征,而是植根于动作和知觉系统(Lakoff,Johnson 1999:16;Barsalou 1999:577;Glenberg,Kaschak 2002:558)。以“地瓜”这一事物为例,从出处、产地、颜色、味觉和触觉可分别称为地瓜、番薯、红薯、甘薯和凉薯等,说明人类对事物概念的理解来自于具体的感知经验。除传统的语料分析外,有研究者利用行为实验、ERP 及fMRI 等实验技术揭示语言理解加工的具身效应以及生理基础。近年来,哲学界与心理学界掀起的“具身思潮”引起语言学界的关注,我国语言学界提出后语言哲学“体认观”,认为语言是人们在对客观世界进行互动体验(体)和认知加工(认)的结果(王寅2017:2)。通过具身认知理论探究语言本质与理解加工是认知语言学研究的一个崭新视角。但是,我国外语学界在这方面仅有个别研究从语法、语义以及翻译等角度论证外语理解加工与具身的关系(牛保义 2016:1,王倩 2016:86,仲伟合 朱琳2015:68),仍缺乏实证研究和系统讨论。

具身认知理论认为知觉、动作与认知过程是一体化的,身体与认知之间的影响效应是一个双向过程:一方面,对概念知识的提取加工会引发知觉运动状态的变换,启动具身模拟;另一方面,知觉物理变化会反作用于概念加工,造成个体在概念理解上的差异。例如,向被试呈现隐含向上或向下方位感的概念词汇,如“帽子”或“靴子”,然后让被试完成与词汇空间方向一致或不一致的位置判断任务。由于被试在加工“帽子”这一概念时,启动方位关系的具身模拟,无意识地将视觉焦点向上转移,对随后的位置判断任务造成影响。这表明,语言加工能够调节空间注意力与知觉判断(殷融等 2012:1374)。近年来,“语言概念影响知觉判断”这一方向的具身认知研究较多,如物体与空间方位(Pecher et al.2010:2),道德感与洁净(Lee,Schwarz 2010:709),时间概念与重量(Slepian,Ambady 2014:309),等等①。然而,研究者较少关注具身效应的另一个方向,即“知觉判断影响语言概念”。因此,本研究通过探讨空间知觉经验对二语动词概念加工的作用,验证具身认知效应及其双向性。

具身认知效应关于具体概念与抽象概念的研究仍存在争议。例如,空间线索和意象范式的研究发现,具体概念对知觉判断产生干扰型具身效应(Estes et al.2008:93,Wang et al.2010:1459)或促进型具身效应(Richardson et al.2003:767);抽象概念则呈现促进效应(Chasteen et al.2010:93,Wang et al.2010:1459) 或无任何效应(Rüschemeyer et al.2007:855)。动词含较多知觉运动信息,在空间方位上能独立表征,具有横向纵向等方向表征(Richardson et al.2003:768)。因此根据具身认知理论,动词理解和加工应基于身体经验和空间体验。那么,具体类与抽象类动词的具身加工效应将如何。首先,两类动词的视觉空间加工机制不同:具体类动词一般与身体部位联结,知觉运动表征丰富及知觉偏见较强,而抽象类动词主要借助隐喻投射或情景模拟等联结具体世界,但仍以感知经验为基础。所以两类动词应存在具身表征,但表征强度可能不等。另外,知觉判断的启动通常对刺激间隔(Stimulus Onset Asynchrony,简称 SOA) 敏感(Gozli et al.2013:3,Vukovic et al.2017:222),而具体与抽象概念的加工反应时间不同,所以知觉刺激呈现的长短与不同概念的加工可能存在交互作用。再者,动词加工研究常以具体性与抽象性为分类标准,很少考虑动词的身体参与程度、环境互动程度以及空间隐喻程度。具身相对性(Sidhu et al.2014:32;Sidhu,Pexman 2016:1)指出动词的具身程度是影响语义加工的重要指标,一个动词的具身相对性越高,它所指的动作或状态、关系需要身体参与的程度或可能性越高;反之亦然。词汇的具身相对性有别于具体性和抽象性,利于揭示具身认知的本质以及语义的丰富性。因此,本实验根据具身相对性选取动词材料,使用不同长短的SOA 考察空间线索范式下的动词加工进程,探究尚未达成共识的动词具身效应。

具身认知的语言类研究主要以母语为研究对象,鲜有二语以及语言水平的研究。近年来有学者开始研究具身认知对二语学习与教学的影响,如利用手势与图片作为启动材料能够促进二语学习者对抽象词汇的学习与记忆(Repetto et al.2017:2)。二语习得与母语习得有相似之处,二语学习者早期接触的具体动词一般也多于抽象动词,二语概念表征具有语言水平的差异性和动态性。因此,不同水平二语学习者对动词加工的具身效应可能也是一个动态变化的过程。

鉴于此,本研究以验证具身认知效应及其双向性为出发点,以动词的具身相对性、空间表征、语言水平以及SOA 为影响因素,探讨空间线索对英语动词加工的具身效应以及不同水平者之间的具身认知差异。

2 实验1

2.1 研究目的

本实验在短SOA 条件下,探讨空间线索对不同具身相对性和空间表征的动词加工的影响,即纵向/横向线条刺激是否对纵向/横向动词的判断产生作用,比较高具身动词和低具身动词的不同效应。若具身认知存在双向性,当刺激线条的空间轴向与目标动词的表征轴向一致时,被试对动词判断的速度应与不一致条件时有显著差异。

2.2 研究方法

2.21 被试

被试为某师范大学英语专业3年级学生,共40 名,均已通过英语专业四级考试,平均年龄为21 岁,裸眼或者矫正视力正常。

2.22 实验设计

本实验采用2(具身相对性:高具身与低具身)x 2(空间表征:纵向和横向)x 2(线索与目标方向一致性:一致和不一致)的被试内设计。因变量是被试对英语动词做出词类判断任务的反应时和正确率。

2.23 材料与程序

实验材料取自于具身相对性词表(Sidhu,Pexman 2016:13)以及前人的材料(Richardson et al.2003:778,Yang et al.2017:310),并通过熟悉度、具身相对性、动词空间表征和控制性指标选择40 个英语动词作为实验材料,其中高具身动词20 个,低具身动词20 个,两类动词又平均分为纵向动词和横向动词各10 个,如高具身纵向/横向动词为 jump/walk,低具身纵向/横向动词为 respect/spread.同时,编制 40 个物品类单词作为填充材料;另外20 名英语专业3年级学生对动词的具身相对性、轴向水平以及熟悉度进行7 级评定。具身相对性指某动词所指的动作实施时,身体参与的程度,1 表示参与程度低,7 表示参与程度高。空间表征指动词的空间轴向,1 表示横向程度高,7 表示纵向程度高。熟悉度指对词汇的熟悉程度,1 表示非常不熟悉,7 表示非常熟悉。结果显示,具身相对性间差异显著(t=16.767,p=.000),空间方向间差异显著(t=13.129 p=.000),高具身与低具身动词间熟悉度不显著(t=.919 p=.364)。动词材料指标基本匹配。

实验材料按线索与目标的方向一致性匹配为两个系列,在一致系列中,空间线索(如横线)与目标词(如 walk)相一致,如图1;在不一致系列中,空间线索(如竖线)与目标词(如walk)不一致。每个系列包含高具身动词、低具身动词以及填充词。所有实验材料平衡并以拉丁方设计随机向每位被试呈现。

实验程序由Eprime 2.0 编制,采用空间线索范式,如图1。在线索与目标方向一致系列中,先在电脑屏幕中心出现加号注视点500ms;注视点消失后,一条竖线/横线出现于屏幕中心并要求被试记忆;线条呈现200ms(即短SOA)后屏幕出现一个纵向/横向英语动词,要求被试尽快对该目标词进行词性类别判断,按F 键表示动作词,按J 键表示物品词;接着500ms 的空屏后,出现中文“横线或竖线”,要求被试回忆前面的空间线索,完成线条判断任务,按F 键表示横线,按J 键表示竖线;最后以1000ms 空屏结束。在不一致系列中,空间线索线条与目标动词的空间表征方向相反呈现。被试在正式实验前进行学习与练习。

图1 短SOA 空间一致系列的实验程序

2.3 结果与讨论

词汇判断的平均正确率为96%,表明被试进行词类判断任务非常认真。被试在短SOA 条件下对动词词类判断的平均反应时和标准差见表1。

表1 短SOA 条件下动词判断反应时与标准差(ms)

对表1的反应时数据进行2x2x2 三因素重复测量方差分析,动词的具身相对性主效应显著,F(1,36)=83.748,p=.000,η2=.699,效应量较高,高具身动词的反应时快于低具身动词,t(36)=-9.152,p=.000。动词的空间表征主效应不显著F(1,36)=.584,p=.450。空间一致性主效应不显著,F(1,36)=2.934,p=.095。三因素无显著交互作用 F(1,36)=.056,p=.814。但动词具身相对性与方向一致性产生显著交互作用,F(1,36)=15.944,p=.000,η2=.307,效应量中等。进一步简单效应分析发现,目标为高具身纵向和横向动词时,一致条件下的反应时都慢于不一致条件,t纵(36)=3.756,p=.001;t横(36)=3.287,p=.002。但是,目标为低具身动词时,一致条件的反应时与不一致条件无显著差异。结果表明,短SOA 条件下,空间线索启动对高具身动词产生干扰作用,但对低具身动词没有影响。

实验1 发现空间线索对动词语义加工的干扰效应,这与基于名词语义加工的实验结果类似(Estes et al.2008:93,Wang et al.2010:1463),即短SOA 空间线索范式下,具体概念反应时更慢。由于高具身动词的知觉信息更多,空间纵横表征更强,所以在快速呈现的线条刺激下,高具身动词本身的知觉偏见而导致了对词汇语义加工的干扰效应,低具身的具身程度低,反而不受影响。SOA 的长短或许是区分干扰和促进效应的重要因素(Gozli et al.2013:3,Vukovic et al.2017:223),如果在长 SOA条件下,具身效应是否有所不同,是否对低具身动词产生影响? 另外,中低水平与高水平学习者对动词的具身认知是否存在差异,低具身动词的空间表征是否晚于高具身动词? 实验2 将采用空间线索范式和长SOA 条件研究以上问题。

3.实验 2

3.1 研究目的

实验2 在长SOA 条件下进行,不同二语水平的被试参与,探讨空间线索对不同具身相对性和空间表征的动词加工的影响,即纵向/横向线条刺激是否对纵向/横向动词的判断产生作用,比较高具身动词与低具身动词、高与中低水平被试动词加工效应的差异。假设具身认知存在双向性,当刺激线条的空间轴向与目标动词的表征轴向一致时,高水平被试与中低水平被试对动词判断的速度应有所不同,且中低水平被试的具身效应可能会小于高水平被试。

3.2 研究方法

3.21 被试

被试分成两组,一组为40 名较高二语水平的英语专业3年级学生,平均年龄为21 岁,英语专业四级水平,均裸眼或者矫正视力正常;另一组为35 名中低二语水平的某重点中学学生,平均年龄为15 岁,裸眼或者矫正视力正常。

3.22 实验设计

本实验采用2(具身相对性:高具身和低具身)x 2(空间表征:纵向和横向)x 2(线索与目标方向一致性:一致和不一致)x 2(二语水平:高水平和中低水平)的混合设计。其中具身相对性、空间表征和一致性是被试内因素,被试二语水平是被试间因素。因变量是被试对英语动词做出词类判断任务的反应时和正确率。

3.23 材料与程序

实验材料及程序与实验1 基本相同,其中线条呈现时间改为800ms,即长SOA.

3.3 结果与讨论

高水平组与中低水平组的词类判断的平均正确率分别为95%与94%,表明被试进行词类判断任务非常认真。两组被试的平均反应时的结果见表2。

对表2所有反应时数据进行2x 2x 2x 2 混合方差分析,结果发现被试水平、具身相对性、动词空间表征以及一致性条件存在边缘显著的交互作用,F(1,67)=3.996,p=.050,η2=.056,效应量较小;其中,具身相对性主效应显著 t(1,67)=189.919,p=.000,η2=.739,效应量较高;空间表征主效应显著,t(1,67)=18.362,p=.000,η2=.215,效应量中等;一致性主效应显著,t(1,67)=72.686,p=.000,η2=.520,效应量较高。为了进一步考察因素间的关系,分别对两组反应时进行重复方差分析。

表2 长SOA 条件下两组被试动词判断反应时与标准差(ms)

首先,对高水平组反应时数据进行2x2x2 三因素重复测量方差表明,动词具身相对性主效应显著,F(1,36)=100.405,p=.000,η2=.736,效应量较高,高具身动词反应时快于低具身动词,t(36)=-12.050,p=.000。动词空间表征主效应显著,F(1,36)=12.891,p=.001,η2=.264,效应量中等,纵向动词反应时快于横向动词,t(36)=-3.590,p=.001。一致性主效应显著,F(1,36)=145.06,p=.000,η2=.801,效应量较高,一致条件反应时快于不一致条件,t(36)=-10.020,p=.000。三因素存在显著交互作用,F(1,36)=12.734,p=.001,η2=.261,效应量中等;具身相对性与一致性存在边缘显著交互作用,F(1,36)=4.209,p=.048,η2=.105,但效应量较小。

进一步简单效应分析发现,目标为高具身动词时,一致条件的反应时都快于不一致条件,t纵(36)=-9.932,p=.000;t横(36)=-10.982,p=.000。目标为抽象纵向动词时,一致条件的反应时更快,但抽象横向动词无差异,t纵(36)=-3.920,p=.000;t横(36)=-1.907,p=.065。结果表明,长SOA 条件下,空间线索对高具身动词产生促进效应,与实验1 结果相反;对低具身纵向动词出现促进效应、对横向动词无显著影响。同时,启动量分析发现,高具身横向动词的促进量大于其纵向动词,t(36)=-3.431,p=.002;低具身纵向动词的促进量大于其横向动词,t(36)=2.161,p=.037。结果表明,动词空间的轴向表征与具身相对性对动词加工产生交互影响。上述结果与基于宗教抽象名词概念的研究结果相吻合(Gozli et al.2013:3)。在长 SOA 条件下,实验2 空间线索能启动高水平组对高具身动词与低具身动词的加工。当空间线索的呈现时间由200mm 延长至800mm 后,高具身动词的具身效应由实验1 的干扰作用变为促进作用,低具身动词也出现促进效应,且动词纵横两向空间表征的具身差异性显著。

其次,对表2中低水平组的反应时数据进行2x2x2 三因素重复测量方差表明,动词具身相对性有显著主效应,F(1,31)=55.746,p=.000,η2=.643,效应量较高,高具身动词反应时快于低具身动词,t(31)=-7.466,p=.000。动词空间表征主效应边缘显著,F(1,31)=6.259,p=.018,η2=.168,效应量较低,纵向动词反应时快于低具身动词,t(31)=-2.502,p=.018。一致性主效应显著,F(1,31)=8.498,p=.007,η2=.215,效应量中等,一致条件反应时快于不一致条件 t(31)=-2.915,p=.007。三因素无显著交互作用,F(1,31)=.421,p=.521。具身相对性与空间表征存在显著交互作用,F(1,36)=31.451,p=.000,η2=.504,效应量较高。

进一步简单效应分析发现,目标为高具身动词时,一致条件的反应时都快于不一致条件,t纵(36)=-2.137,p=.041;t横(36)=- 3.520,p=.001;目标为低具身动词时,一致与不一致条件的反应时无显著差异,t纵(36)=-1.033,p=.310,t横(36)=-1.534,p=.135。结果表明,当被试为低水平学习者时,空间线索仍对高具身动词产生促进效应,但对低具身动词没有产生任何效应。同时,启动量分析发现,高具身纵向、横向动词之间的启动量无显著差异,t(36)=-1.657,p=.108,表明中低水平学习者动词的空间纵横表征效应弱于高水平学习者。

4 结合两个实验的讨论

传统的符号加工理论认为语言理解中的信息表征是命题符号表征,语言理解是对相关命题的操作且独立于知觉过程的高水平加工。据此,动词的语义加工将不受空间线索刺激,或不呈现空间一致性效应,无法解释低具身动词的空间表征。但基于知觉符号理论(Barsalou 1999:577)的具身认知理论认为,认知表征本质上是知觉性的,它和知觉、运动在认知和神经水平上享有共同系统。由于知觉符号具有模式性与类似性,一旦某个动词语义获得激活,与之相关的所有知觉信息如方向、强度、位置等都会得到自动激活,因此语言加工与知觉加工产生交互作用。语言表征影响知觉表现,而知觉表征也反过来影响语言加工,暗示了语言与知觉机制是紧密相连、双向影响的。本研究使用二语动词,结合具身相对性、SOA 和语言水平等因素验证了具身认知理论(Barsalou 2010:716),表明语言习得与理解是一个基于动作的系统(Glenberg,Gallese 2012:905)。

4.1 具身效应与具身相对性

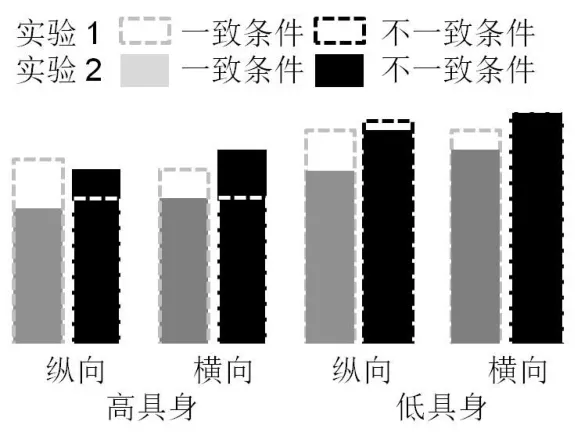

具身相对性影响动词加工的速度,高具身动词与低具身动词都有具身表征。第一,语言神经理论认为抽象语言有隐喻性(Lakoff 2012:776),抽象概念的理解可通过具体概念的映射实现,而对低具身动词的理解也能通过具体动作的模拟及隐喻联系实现。如respect 含有向上仰望的隐喻,decrease 含有向下跌落的隐喻,如果把respect 与仰望相类比,会表现出一致的空间方位表征。本研究的低具身动词材料经过具身相对性与空间表征评定,含明显空间方位属性,因此在实验2 的高水平组中,低具身动词也呈现出具身效应,证明知觉动作和抽象概念之间可以以隐喻为中介建立联系,人类的知觉运动经验是抽象概念形成与表征的基础(Pecher et al.2011)。第二,高具身动词的优势效应显著。如图2,实验1 与实验2 中,高具身动词反应时间皆快于低具身动词,表明具身相对性的高低能影响词汇判断、图片命名及词汇记忆等认知任务(Sidhu et al.2014:32;Sidhu,Pexman 2016:1;王继瑛等 2018:16)。高具身动词与各种感觉运动联结,其概念建立在视、嗅、味、触觉等经验基础上。低具身动词虽然通过隐喻和动作模拟在感觉运动经验基础上获得意义(Gibbs 2006:434),但肢体动作之间不存在精确的对应关系,因此低具身动词的具身效弱于高具身动词。已有fMRI 研究发现,抽象概念的加工依赖言语系统脑区,而具体概念易于形成表象,其加工依赖感知运动系统脑区。因此,在空间线索范式下,被试受到知觉刺激的启动,对高具身动词的反应速度更快,具身效应更大。第三,动词的空间纵横方向与具身相对性产生交互作用,证实语言空间隐喻与空间线索之间的互动关系(Coventry et al.2010:202,Mollo et al.2016:262)。实验 2 中,高具身动词的横向空间表征强度更大,低具身动词的纵向空间表征强度更大。但有研究发现横向空间与纵向空间表征的动词的具身效应没有差异(Stanfield,Zwaan 2001:155),实验 2 的纵横表征差异可能与具身相对性标准下的材料选择有关:高具身动词的横向程度评分、低具身动词的纵向程度评分都略高于对应另一方向的评分。但是两个空间表征轴向的强度不仅仅由动词空间表征自身强弱所决定,还可能受到其他因素的影响,如学习者的水平、横向书写、词长等,有待进一步探究。

图2 实验1 与实验2 高水平组动词判断反应时

4.2 具身效应与SOA

高水平组使用同样的实验材料,实验1 与实验2 却产生相反结果。如图2,实验1 在短时SOA条件下呈现干扰型具身效应,即空间线索与动词空间一致时,反应时更慢。实验2 在长时SOA 条件下呈现促进型具身效应,即空间线索与动词空间一致时,反应时更快。该结果表明SOA 是影响实验结果的重要指标(Chasteen et al.2010:627,Vukovic et al.2017:223)。产生这样结果的原因如下:第一,被试在短时SOA 刺激下较难记忆空间信息,纵横方向的概念尚未激活,只留下线条的知觉表象。这种知觉表象与高具身动词的空间表征产生知觉加工资源竞争,让被试花费更多时间去抑制这种知觉干扰,致其动词语义反应速度减慢( Estes et al.2008:93,Zwickel et al.2010:152);对于低具身动词而言,具身相对性低,须通过空间隐喻映射来实现空间表征,加工过程较高具身动词复杂,所以短SOA 未能对低具身动词产生影响。第二,双重编码理论认为,认知存在两个既独立又相互联系的加工系统,即表象系统和言语系统,两个系统的联结有利于增强信息的回忆、识别与提取。实验2 中,长SOA 提供充足的时间,不但激活线条的知觉表象、促进概念表征(即横纵概念)的提取,而且为两个系统的联结创造条件,因此对动词概念产生启动效应(Chasteen et al.2010:630)。第三,实验的双任务设计导致具身效应的发生。长SOA 允许被试有时间记忆线条轴向,并在动词判断任务后做出正确率更高的线条判断。该实验设计能够减少知觉加工与概念加工之间的时间叠加(Gozli et al.2013:3),从而导致任务反应时间变快,产生促进作用。

4.3 具身效应与语言水平

低水平被试与高水平被试一样,发现高具身动词的促进效应,但低具身动词无任何效应。首先,早期习得的汉语动词通常联结手部、腿部和口部等身体部位(陈永香 朱莉琪2014:912),二语学习者与之类似,即具体概念、高具身动词的习得早于抽象概念、低具身动词。抽象概念属于范畴化的知识表征,从动作经验获取映射需一定的时间和生活体验,因此只在高水平组发现低具身动词的启动效应。其次,二语心理词汇表征是渐变发展的。随着生活经验的增加以及词汇掌握水平越高,二语动词的词义层(如表层语义)以及概念层(如深层空间隐喻)之间的联系就越紧密,越容易提取。因此,在形成双语词汇表征系统时,抽象词滞后于具体词。在实验2 中,具身认知效应同样体现一种非对称性动态特点,由于高水平组被试的二语心理词汇语义层与概念层之间的联系更强,他们更容易提取动词的空间隐喻,即使是低具身动词也能在空间线索启动下呈现显著的具身效应;中低水平组则未受影响。

4.4 总结

具身认知是当代西方心理学研究中的一个焦点问题。它最初源于古希腊关于身心关系问题的哲学思考,在康德的道德论、维果茨基的认知发展理论、皮亚杰的发生认识论以及杜威的实用主义理论中都包含有心智具身性的思想(Lakoff,Johnson 1999:335)。在过去20年中,具身认知的理论研究方面迅速发展,如知觉符号理论(Barsalou 1999:583),情境模拟理论(同上 2011:27),索引假设(Glenberg,Kaschak 2002:558)、浸入体验框架(Zwaan 2004:35),等等。这些理论虽各有偏重,但他们关于概念表征的基本看法一致:第一,概念知识基于主体的身体经验而形成;第二,身体经验的还原是概念理解与加工的基本形式;第三,概念表征具有个体差异性和动态性等等(殷融等2012:1373)。本研究的两个实验不仅验证概念知识与身体经验之间的双向依赖性,而且从二语动词的角度证明具身概念表征的个体差异性与动态性,支持具身认知理论的主要观点。

诚然,具身理论并不是对符号加工理论的颠覆。相反,它能够弥补符号加工理论中的不足,即无法解释作为符号的概念是如何被赋予本质意义。研究发现,概念系统或许存在双加工机制,即具身认知机制与符号加工机制能够整合于一体,灵活地协同工作(Louwerse 2011:273)。Barsalou 预测,具身认知理论将与传统符号认知理论、统计/动态理论等相结合,并在计算语言学、社会神经科学、认知神经科学以及发展心理学的影响下发挥作用(Barsalou 2010:721)。

5 结束语

结果表明,具身相对性的主效应显著,动词具身相对性、空间表征与一致性存在交互作用。在短SOA 条件下,高具身动词的干扰效应显著;在长SOA 条件下,高水平组发现高具身动词和低具身动词的促进效应显著,中低水平组未发现低具身动词的具身效应。本研究支持具身认知理论以及具身双向性,确认动词具身相对性和SOA 长短的重要性,首次揭示二语的具身认知效应及其非对称性的动态过程,丰富具身认知理论的证据,为未来的研究提供新的视角。同时,具身认知效应对二语动词教学有一定的现实启示意义,启动具身模拟以及空间隐喻教学将有利于中低水平者加工低具身词汇。

未来应从更广的角度来揭示动词语义理解的具身效应,对比不同语种、语境和语篇的语料,考察动词理解的具身认知过程。当前西方体验哲学以及认知语言学提出的一系列新观点是语言哲学一个新枝,研究者应将其本土化,以“后语言哲学”的思路加强词语分析,强调语言“体验性”的中西结合(王寅2014:530),重视汉语语料的研究(钱冠连2017:3),结合汉语语言特征与中国哲学、文化的精髓,利用具身认知的实验范式开辟“实证与思辨相统一”的语言哲学研究领域。

注释

①例如,“飞机”的语义加工启动较多空间上方的位置判断;不道德概念加工启动洗手等洁净行为的选择;“过去重要”或“将来重要”的概念启动“旧书较重”或“新书较重”的重量判断。这类心理实验一般以语言概念为启动,以知觉判断为目标。