网络影像“碎片化”叙事表达维度研究

沈皛

〔摘要〕互联网时代,元叙事的整体性随着整个网络虚拟社会的“碎片化”特征发生了解构:元叙事指向全体叙事,“碎片化”叙事指向部分叙事;“元叙事”强调叙事的统一性,“碎片化”叙事强调叙事的差异性;“元叙事”强调真理与权威,“碎片化”叙事主张探索与怀疑。可以说,“碎片化”叙事与元叙事的概念几乎完全对立,这就为叙事学研究者提供了新的研究方向与视野。本文通过对网络影像“碎片化”叙事重新建模分析,得出了一系列不同于传统叙事学的共时性、历时性表达维度结论,为进一步研究“碎片化”叙事提供了基础性支撑。

〔关键词〕网络影像;“碎片化”叙事;共时性;历时性;表达维度

〔中图分类号〕J90〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2019)03-0183-09

当下,网络影像通过“碎片化”传播已经成为互联网上不可忽视的主流传播手段。但对网络影像“碎片化”叙事表达维度的研究却并不多见。法国哲学家佛朗索·利奥塔在其著作《后现代状态:关于知识的报告》的引言中曾经指出:“简化到极点,我们可以把对元叙事的怀疑看作是‘后现代。”①从时代发展的角度来讲,本文所阐述的网络影像“碎片化”叙事概念正是这种怀疑的具体体现,属于后现代社会叙事理论范畴。本文将从共时性与历时性两个维度出发,探讨网络影像“碎片化”叙事的表达维度。

一、共时性表达维度:叙事语式

语式(mode)概念来源于语言学。韩礼德在《关于语言的一些观点》中将语式阐述为进行交际所采用的信道,语篇的符号构成和修辞方式。也就是指,说话人在一定语法下用动词形态表述其观点和态度。法国结构主义学家热奈特借用了语言学中的概念,用“语式”来表示叙事的表现形态,即信息呈现方式或叙述信息调节形态:“讲述一件事的时候,的确可以讲多讲少,也可以从这个或那个角度去讲;叙述语式范畴涉及的正是这种能力和发挥这种能力的方式。”②“语式范畴,探讨叙述‘表现形态(形式和程度)问题,指的是叙述者叙述故事所采用的各种形式以及叙述时与之保持的距离,包括距离和视角两种形态。”③热奈特将叙述信息的调节手段分为了两类:距离和视角。距离原本是指三维空间或四维时间上的间隔,在这里热奈特借用为叙事者对故事的模仿程度,即“叙事可用较为直接或不那么直接的方式向读者提供或多或少的细节,因而看上去与讲述的内容保持或大或小的距离。”④对于“碎片化”而言,即是被碎片化叙事部分与原来整体的叙事在叙述领域上存在多少差异。而投影指“碎片化”过程中,叙事者视点的二次选择,“叙事也可以不再通过均匀过滤的方式,而依据故事参与者的认识能力调节它提供的信息,采纳或佯装釆纳上述参与者的通常所说的‘视角或视点,好像对故事作了这个或那个投影。”⑤对于“距离”与“视角”的解释,热奈特形象地将其比喻为:“这就像欣赏一幅画,看得真切与否取决于与画的距离,看到多大的画面则取决于与或多或少遮住画面的某个局部障碍之间的相对位置。”⑥这样的比喻很好地为网络影像“碎片化”叙事共时性表达提供了两个维度,即距离维度与视点维度。

(一)距离维度

“碎片化”叙事语式中的距离维度是指“碎片化”部分与元叙事之间的纵向深度比较。即“碎片化”部分以怎样的“距离”来解构元叙事。这个“距离”分为两类,即审美距离和叙述距离。

1.审美距离

从美学的角度来看,距离是指审美者与被审视者之间的审美关系,即二次加工后的“碎片化”叙事与元叙事之间的审美比较。对此我们首先要明确一点,即这两者审美之间,确实需要存在一定距离,否则“碎片化”叙事便不可能存在独立的审美空间。柏拉图在《大希庇阿斯篇》中提出,审美者在审美过程中一定要与被审视者保持不同的距离。只有两个审美距离不同,才能符合布洛(EdwardBullough)在《作为艺术要素与审美原则的“心理距离”说》一文中提出的“心理距离”,元叙事审美和“碎片化”审美才可能同时成功,否则便有同质化嫌疑,会让受众产生审美疲劳。布莱希特和列维·斯特劳斯所说的俄罗斯形式主义的“陌生化”,就是要在这种二次重构之间创造审美距离,重新唤醒审美者的审美意识与批判意识。

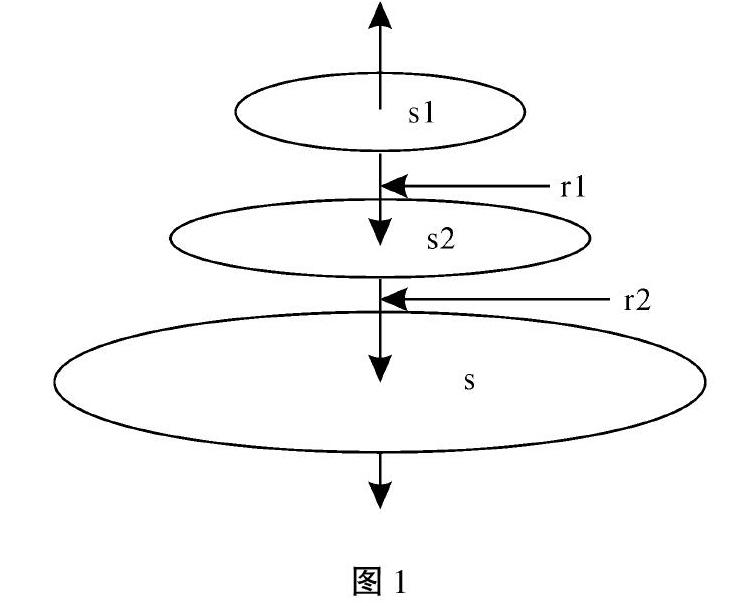

如果我们将元叙事的审美本体全集视为一个圆形,如图1所示,其圆心为审美主题全集O,其半径为审美距离R,其审美内容全集为以O为圆心,R为半径所覆盖的圆面积S。以此类推,“碎片化”叙事审美主题圆心子集为o1、o2、o3……“碎片化”叙事审美距离为r1、r2、r3……“碎片化”叙事审美内容为以o1、o2、o3……为圆心,r1、r2、r3……为半径所覆盖的圆面积s1、s2、s3……如图所示,任一“碎片化”叙事审美主题在垂直面上与元叙事审美主题应是同轴关系,任一“碎片化”叙事审美距离在水平面上与元叙事审美距离应是一种半径轴向上的包容关系,即同心圆组。不同的“碎片化”叙事同心圆代表着元叙事的一个审美主题和部分审美内容,而不同的“碎片化”叙事同心圆之间应该是垂直层面的平行关系,避免审美主题和审美内容的重復。每一层同心圆的审美主题、审美内容各不相同,各自独立强化元叙事审美。同心圆审美距离的半径越长,代表其审美的表征能力越强。

从审美主题上讲,“碎片化”叙事的审美主题集合一定大于等于元叙事审美主题全集O,如图2,即o1+o2+o3……≥O,这样才能保证“碎片化”叙事的审美主题不仅能完全拆分元叙事圆形,同时也能完整重构元叙事圆形。但从审美距离上讲,“碎片化”叙事的审美距离合集r1+r2+r3……却不一定要大于元叙事审美距离R。因为“碎片化”网络影像有时要求受众在短时间内吸收大量审美内容,如果审美距离过大,观众理解效率就会降低。借用一句俗语“离得越近,看得越清”,一些元叙事之所以“碎片化”处理,正是为了降低审美距离,用“蚂蚁搬家”的方式分解元叙事的庞大审美对象。

2.叙述距离

在《理想国》中,柏拉图提出了模仿和纯叙事两种截然不同的叙述方式。这两种方式与元叙事叙述方式之间的差异,即是叙述距离。对“碎片化”而言,模仿是指叙述者站在元叙事的立场上,尽可能保持和元叙事相同的叙述方式进行叙事。而纯叙事则是指“碎片化”叙事重新选择叙述方式,以新的语气和观点讲述元叙事中的事件。

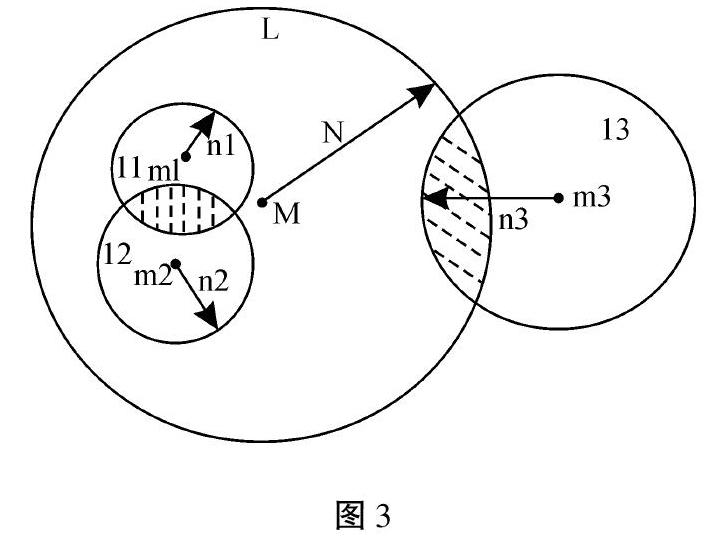

与审美距离的概念类似,我们把元叙事的叙述内容全集视为一个圆形L,其叙述方式为圆心集合M,其叙述距离为半径N。相对应的,“碎片化”叙事叙述内容则为l1、l2、l3……其叙述方式圆心为m1、m2、m3……其叙述距离为半径n1、n2、n3……无论“碎片化”叙述方式如何对元叙事叙述方式进行解构,同样要保证既能一一拆分元叙事的叙述内容,又要能完整重构元叙事的叙述内容。但是,叙述方式不同于审美主题,“碎片化”叙事审美主题r1、r2、r3……如果不在元叙事审美主题的合集R之内,那么重构后的元叙事将出现审美主题偏差。而叙述方式则不存在这一问题。叙述方式就像数学公式的求解过程,1+1可以等于2,4+1-3也可以等于2。公式左边的求解过程代表叙述距离,公式里的各种运算符号代表叙述方式,公式右边的解答答案代表叙述内容。所以,“碎片化”叙述方式可以与元叙事叙述方式不同,但叙述内容上必须仍然满足“碎片化”子集的合集大于等于元叙事全集,也就是组成不同心的圆组,如图3。

因此,要保证元叙事叙述内容“碎片化”之后再逆推重构的可能,就要满足“碎片化”叙述内容不同心圆的整合,能完全覆盖甚至超出(越出部分)、强化(重叠部分)元叙事的叙述内容。完全被元叙事所包含的不同心圆属于模仿叙述。当模仿叙述与元叙事之间叙述距离为0的时候,也即是模仿叙述完全与元叙事圆心重叠,两者叙述方式完全相同,属于完全模仿。不完全被元叙事所包含的不同心圆属于纯叙事叙述。当元叙事本体这个圆与“碎片化”叙事这个圆之间的重叠空间越大,“碎片化”叙事的独立性、凝练性、概括性就越弱,其分界点在于“碎片化”叙事的叙述距离n1如果大于元叙事叙述距离N时,则“碎片化”叙事的圆心叙述方式m1开始脱离元叙事叙述方式M所涵盖的范围,开始出现独立性。

但是,因为“碎片化”叙事叙述内容始终要能满足重构元叙事叙述内容,所以“碎片化”叙述半径越大,虽然叙述方式的独立性越高,但重构元叙事所要求的“碎片化”圆组数量就越多,“碎片化”程度就越高,这又为叙事者提供了更多挑战。

亨利·詹姆斯(HenryJames)在《小说的艺术》中提出了“展示”(showing)与“讲述”(telling)两个对立的观念,在此可以类比于这两种类型的“碎片化”不同心圆。完全涵盖形的同心圆在叙述方式上基本沿袭元叙事,属于元叙事的同质化“展示”(showing);而不完全涵盖的同心圆在叙述方式上则有自己独立的成分,属于元叙事的二度“讲述”(telling)。普里斯在《叙事学辞典》中提出,“讲述”和“展示”是调解叙述距离的两种基本方式:展示是“以对形势和事件的细节描绘、场景呈现和最小程度的叙述调节为特征”⑦,换而言之,即是不同心圆被元叙事完全涵盖的范围越大,展示的程度越高;而讲述是“以较少的对形势和事件的细节呈现以及较多的叙述调节为特征”⑧,即不同心圆超出元叙事的范围越大,讲述程度越高。这也印证了之前的论述。

所以,正如热奈特所说:“完美模仿的定义是最大的信息量和信息提供者最小的介入,纯叙事的定义则正好相反。”⑨“碎片化”叙述的信息量越大,其叙述者越不介入,展示程度就会越高,“碎片化”的模仿程度就会越高;“碎片化”叙述的信息量越大,其叙述者越介入,讲述程度就会越高,“碎片化”的纯叙述程度就会越高。展示的叙述方式可以类比于巴赞对长镜头的观点。巴赞认为,长镜头通过展示连续、完整的时空“使电影成为现实的渐近线”⑩,使艺术“有了不让人介入的特权”B11而展示则通过尽可能讲述更多内容,又不介入太多主观叙述,使“碎片化”叙事成为元叙事的渐近线,即柏拉图说的“假装不是诗人(在此诗人类比于‘碎片化叙事者——笔者注)在讲话。”而纯讲述则可以类比于蒙太奇,是“碎片化”叙事者有意识的介入。通过叙述方式的排列重组,纯讲述将元叙事拆分为一系列小单位,并且明确给受众每一个小单位以单一含义。因而,对于同等长度的“碎片化”,展示比纯讲述所需要的元叙事信息量要大。所以,判别叙述距离的大小,关键要看元叙事与“碎片化”叙事叙述内容的大小的比较及“碎片化”叙事叙述者的介入程度。

综上所述,一般性意义上理解,元叙事在“碎片化”过程中,必然产生距离维度,“碎片化”程度越高,距离维度越大,叙事的历时性差异就会越大。但通过分析我们发现实际则不然。“碎片化”叙事通过成组出现的方式,分摊了“碎片化”叙事集合与元叙事之间的距离合集,所以“碎片化”程度越高,单一“碎片化”叙事与元叙事之间的距离半径反而越小,“碎片化”叙事与元叙事共时性自然越高。

(二)视点维度

珀西·卢伯克(PercyLubbock)在《小说技巧》一书中提出了“视点”的概念,他认为,“当小说家希望戏剧化地展示人物意识时,要想使读者直接‘看到人物内心活动而同时又不让叙述人的声音介入故事,一个有效的办法就是采用人物的眼光观察,让人物自己‘讲述故事。”B12在这里,卢伯克认为的视点是叙事者的视点。单纯对于元叙事而言,这样的看法并没有问题。但是,网络影像“碎片化”叙事的视点维度卻不能是叙事者视点,而必须是受众视点。因为在“碎片化”处理过程中,叙事者视点随时可能因为叙事方式、叙事时序等因素而产生变化,但同一受众的视点却始终和元叙事保持一定程度的共时性。

如果我们将元叙事中受众的视点视为一个完整全集A,认为在元叙事中受众视点是全知性的,那么,“碎片化”叙事中受众的视点则是有限性的子集a1、a2、a3……元叙事视角角度为B,则“碎片化”叙事中受众的视角角度为b1、b2、b3……元叙事视角所覆盖的区域为审视内容全集C,则“碎片化”叙事中受众的审视内容为c1、c2、c3……

在这里,我们将“碎片化”后的受众视点(简称“碎片化”视点)与元叙事中的受众视点(简称元叙事视点)分为三类讨论。

1.“碎片化”视点>元叙事视点

这一类是最常见的“碎片化”视点处理方式。因为“碎片化”过程所带来的新的信息,让“碎片化”受众比元叙事受众处于更有优势的观察位置,能掌握到更多元叙事受众不知道的信息,包括元叙事中不曾提及的一些剧情活动、思想情感。相较于元叙事受众,在这一类视点中,“碎片化”受众反倒更像是一个超越全知的感知者。这一类处理方式要细分出两个小类。

第一小类如图4,是在元叙事受众视点数量不变的情况下,通过扩充“碎片化”受众视点的视角角度b1、b2、b3……不断加强受众对这一视点的认知,类似于“第一人称主人公叙述中的回顾性视角”。B13这一小类与审美距离同心圆组构建十分相似,每一组“碎片化”视点都与元叙事视点出发点相同,组与组之间呈平行关系。这一小类需要满足c1+c2+c3……≥C,即“碎片化”叙事的审视内容要大于等于元叙事的审视内容,否则便不能完整重构元叙事。

第二小类如图5,是“碎片化”受众视点数量增加,即在“碎片化”叙事中增加元叙事中没有的受众视点。例如提供新的切入视点,帮助受众更好的理解剧情。这一小类类似于叙述距离不同心圆组的建构,每一组“碎片化”视点与元叙事视点不同轴。同样的,如果我们称元叙事视点涵盖面结为C,那么每一组“碎片化”叙事视点在元叙事视点上的投影合集也同样需要保c1+c2+c3……≥C。值得注意的是,相较于第一小类,第二小类需要更精确地計算每一组“碎片化”叙事的视点视角,尽量保证“碎片化”叙事的视点视角不要大于元叙事视点视角,否则便会出现不同“碎片化”叙事之间出现审视内容冗余。

2.“碎片化”视点<元叙事视点

在这一类里,“碎片化”受众只能管中窥豹,因为叙事者在“碎片化”过程中对元叙事进行了拣择,使得“碎片化”受众只能以限制性感知者的身份客观观察,不能洞悉元叙事的全部视点。这一类大多发生在元叙事从第一人称改为“碎片化”叙事第三人称,或采用“第一人称叙述中见证人的旁观视角”B14时(“碎片化”受众视点可能聚焦于主线故事外,但却处于叙述者的故事之中)。叙事者将自己认为无效的受众视点删除,甚至忽略了元叙事中的情感逻辑,仅为受众提供一个信息观察者身份。

如图6所示,单一“碎片化”叙事视角小于元叙事视角,最典型的例子就是一些电影的预告短片。需要注意的是,受众视角的降低并不一定代表审视内容的减少。因为网络“碎片化”所具有的短、平、快特征,叙事者需要在有限时间的条件下通过改换人称视点提高叙事效率。

3.“碎片化”视点=元叙事视点

这一类常见于“探寻真相类”的叙事,通过累积“碎片化”视点数量,逐渐还原元叙事的原貌。表面上看,这一类与第一类“碎片化”视点>元叙事视点很类似,都是在增加“碎片化”视点数量,但实际上这一类和第一类有本质区别。第一类“碎片化”叙事与元叙事之间是“增补-阐释”关系,而这一类里,“碎片化”叙事与元叙事之间是“递进-还原”关系。在“递进-还原”的关系里,叙事之内的限制性受众以主观的方式观察故事,限制性的视点通过信息的调节逐步增加故事的悬念,类似于摄影机慢慢聚焦于一个点上,使其从模糊变为清晰。可以说,这一类“碎片化”叙事就是“聚焦”类叙事。

所以,借鉴热奈特对叙事视点中聚焦的分类B15,这里我们将第三类分为三个小类:第一小类是渐进式单视点聚焦;第二小类是并进式复视点聚焦;第三小类是混合式多重视点聚焦。

第一小类里,“碎片化”叙事视点数量与元叙事相同,有且只有一个。其“碎片化”的过程,就是以元叙事视点A为圆心,按“碎片化”视角b1、b2、b3……进行逐步分割,最终完全将元叙事视角以“切蛋糕”的方式分割殆尽。这种类型的“碎片化”叙事逻辑十分简单,只要保证每一个“碎片化”单元之间环环相扣即可。

第二小类稍微复杂,“碎片化”叙事视点数量开始增多,c1、c2、c3……与C之间存在交集。这一小类与第一大类的第二小类c1+c2+c3……≥C表面上十分类似,但实则不同。如前所述,在第一类的第二小类里,c1+c2+c3……的目的是为了“增补-阐释”,c1+c2+c3大于C的部分相当于语言学里的阐释项,起到了锦上添花的作用。但在第三类第二小类里,c1+c2+c3必须等于C,即必须原貌还原C。如果有多出部分,即是画蛇添足,会让受众不知其叙事来源。所以第三类第二小类c1+c2+c3的最终求和结果,并不是直接计算元叙事与“碎片化”叙事叠加部分,而是不同“碎片化”叙事相交形成的投影面积,即通过“碎片化”叙事逻辑组成的演绎审视内容,与元叙事审视内容相同。

第三小类最为复杂,是第一小类和第二小类的综合。不仅“碎片化”叙事视点数量增多,单一“碎片化”叙事视点本身也同时逐步分割。即A增加为a1、a2、a3……的同时,B分割为b1、b2、b3……这一小类型常出现于受众需要在“碎片化”过程中,对同一事件反复观察。电影《罗生门》《刺杀据点》就采用了这一类型。与第二小类相同,这一类型下c1+c2+c3的最终求和结果,同样不是直接计算元叙事与“碎片化”叙事叠加部分,而是计算“碎片化”叙事逻辑组成的演绎审视内容。通过图x可以看出,其“碎片化”程度越高,建构逻辑越复杂,建构条件越多,还原程度也就必须越精密。因为叙事的逻辑是双向的,因果之间是必要且充分的,在“碎片化”叙事中,任何一条线索的割裂,都不仅是其自身问题,还会影响其他“碎片化”部分的叙事。

所以,综上所述,与距离维度类似,一般意义理解上,元叙事在“碎片化”过程中,必然产生新的视点维度。“碎片化”程度越高,新的视点维度越多,叙事的历时性差异也会更大。但通过分析,我们又一次发现实则不然。因为无论“碎片化”程度有多高,新视点维度下的审视内容合集始终需要完全包涵元叙事的审视内容。“碎片化”程度越高,“碎片化”叙事之间的逻辑性就越高,新的审视内容就越需要接近元叙事内容,并将元叙事内容作为完整合集,以防出现叙事逻辑漏洞,“碎片化”叙事与元叙事共时性自然也就越高。

二、历时性表达维度:叙事时间

叙事离不开时间,无论是话语还是故事,都是在时间中展开的艺术形式。在“碎片化”时代中,时间的重要性更是不言而喻。可以说,传统叙事学中,人们考虑叙事时间,并不是以叙事时间作为研究主体,时间只是结构、言语、符号等等概念的附属属性,是一个相对概念而非绝对概念。在相对的时间概念里,传统叙事往往是按照一定顺序,进行单向表述,因而故事时间和话语时间往往被混淆。而在“碎片化”语境下,时间维度被放到了首位,成为网络影像历时性表达维度的关键。

“碎片化”敘事时间所要研究的,就是叙事者如何在“碎片化”的话语时间内解构故事时间内所发生的元叙事。换句话讲,叙事时间就是通过畸变,用能指时间展示所指时间内的叙述内容,即把“一种时间兑现为另一种时间”。B16热奈特把两者之间的关系总结为了三个方面:时距、时序、频率。时距指事件的时距(故事段的持续时间)与叙述这些事件的伪时距(作品段落的持续时间)之间的关系B17;时序指“在故事中事件接续的时间顺序和这些事件在叙事中排列的伪时间顺序的关系”B18;频率指“故事重复能力和叙事重复能力的关系”。B19网络影像“碎片化”历时性表达维度主要从以下三个方面展开:

(一)时距维度

以笔者自身经历为例,原来在电视台审片子,常常会批评一些片子“篇比”过长,也就是无效的故事时间过长,带来的冗余信息让观众觉得节奏拖沓、乏味。“碎片化”叙事同样遵循类似的原则。不同的是,传统叙事的“篇比”是指原始素材与实际成片之间的比较,而“碎片化”叙事的“篇比”是指“碎片化”叙事与元叙事之间的比较。前者是无序素材与有序叙事的比较,后者是有序叙事与有序叙事的比较。对前者而言,原始素材只有叙事时间没有话语时间,实际成片则两者皆有。对于后者而言,两者都有各自的叙事时间和话语时间。所以,“碎片化”叙事的时距其实指的是元叙事的话语时间与“碎片化”叙事的话语时间之间的比较。

在《叙事话语》中,热奈特提出了话语时距(TR)和故事时距(TH)之间的四种速度关系:(1)概要:话语时距短于故事时距(TR

借鉴于此,我们将两者(TR、TH)替换为(TR1、tr1)以分别代表元叙事话语时距和“碎片化”叙事话语时距。两者间存在以下五种新关系:

1.概要

在传统叙事中,概要是指话语时距比故事时距要短(TR 2.停顿 传统叙事中,停顿指故事时距被暂停,而话语时距仍在继续。此时“叙事的一个明确时长不与任何虚构世界(故事)的时长相对应。”B21热奈特认为:“故事外的叙述者为了想给读者提供某些信息,从自己的视角而不是从人物的视角来描述人物的外貌或场景,暂时停止故事世界里实际发生的连续过程时,描述段落才成为停顿。”B22 而在“碎片化”叙事中,停顿则指针对某一段叙事,“碎片化”叙事话语时距的总和tr1+tr2+tr3……要大于元叙事话语时距TR。但这只是充分不必要条件,因为传统叙事是一条完整叙事线索,故事时距暂停意味着话语时距一定在延续,否则整个叙事便会中断。但“碎片化”叙事的平行结构,造成了很有可能出现一部分“碎片化”叙事话语时距停顿,而另一部分碎片化叙事话语时距并未停顿的情况。对于这种情况,如果某一段叙述的“碎片化”叙事话语时距与元叙事话语时距在视点上保持了一致性,那就不应该将其算为完全停顿。这一点在接下来的第(5)点扩张里会具体分析。 3.省略 在传统叙事学中,省略与停顿是相对应的。此时话语时距为0,而故事时距无穷大。也就是说叙事中的一些事件被省略了。但是,因为“碎片化”叙事的平行结构,如果一部分“碎片化”叙事的话语时距为0,而另一部分非0,就会造成元叙事故事时距的不完全省略。我们将元叙事话语时距省略部分称为-TR1、-TR2、-TR3……,将“碎片化”叙事话语时距省略部分称为-tr1、-tr2、-tr3……参考安德烈·戈德罗与弗朗索瓦·若斯特将传统叙事省略分为明确省略、暗含省略、纯假设省略三类,结合“碎片化”叙事特征,对“碎片化”叙事的省略,我们同样可以分出三个新的小类: (1)充分必要省略。这一小类为完全省略,即(-tr1)+(-tr2)+(-tr3)……=(-TR1)+(-TR2)+(-TR3)……元叙事中的话语时距在“碎片化”后被叙事者完全省略了。 (2)充分不必要省略。这一小类为部分省略,即∑(trn)+∑(-trn)∑(-TRn)。通过“碎片化”话语时距,我们可以判断元叙事话语时距有部分省略。这一小类主要出现在“碎片化”叙事视点维度有变化的时候,“碎片化”过程中往往以一笔带过的形式,忽略某一段故事时距。例如元叙事中有很详细的主人公成长历程,但“碎片化”后,这段很长的历程被部分省略,在很短的话语时距内让主人公快速成长。这一类型的特征是从“碎片化”话语时距可以重构出元叙事话语时距,从元叙事话语时距却不能完全解构出“碎片化”话语时距。 (3)不充分省略。这一小类类似于纯假设省略,在时间上无法确定,甚至无处安置,即∑(trn)+∑(-trn)¢∑(-TRn)。这一小类与第2)类同属于部分省略,但省略部分更大,同时更不明确到底是在“碎片化”叙事的哪一部分进行的省略。同样以元叙事中有很详细的主人公成长历程为例,不充分省略能直接将故事时距提到主人公成长之后开始叙述,但观众会通过一些提示知道主人公曾经有过这么一段成长历程。 4.場景 在传统叙事里,场景的意思是话语时距等于故事时距。最常见的就是“一镜到底”,或者一些长纪录跟拍中的过程镜头或空镜头,许多涉及对话的场面或无间隙地叙述即是场景。戈德罗与若斯特认为:“一旦孤立地看待电影史上所有影片里的单个镜头,情况都是如此(指场景,笔者注)(除非有特殊的标识)。”B23也就是说镜头的讲述时间和故事的发生时间基本相同。在“碎片化”叙事过程里,这种类型类似于概要的第二小类,即“碎片化”话语时距平摊了元叙事话语时距tr1+tr2+tr3……=TR。两者区分标准主要以故事时距是否仍在进行作为判断。如果故事时距仍在进行,则是概要的第二小类,如果故事时距没有进行,则是场景。这一类型在PGC中一般很好判断,但在UGC中有时却十分模糊。因为叙事主线的不清晰,我们不能确定一些UGC中某个镜头是否具备叙事性,故事时间是否行进也因此不得而知,即∑(trn)+∑(-trn)=∑(-TRn)。这种情况类似于麦茨所谓的“自主镜头”,我们往往还是将其归类于场面这一类。 5.扩张 在传统叙事里,话语时距长于故事时距即是扩张,例如爱森斯坦的杂耍蒙太奇或者一些升格拍摄的慢镜头,都属于扩张类型。在“碎片化”叙事中,扩张与概要相对应,是两种最常见类型。我们除了要考虑单一“碎片化”叙事单元里的扩张,还要同时考虑“碎片化”叙事单元之间的扩张关系。 在网络影像“碎片化”叙事中,如果我们将一个话语时距40分钟的元叙事,解构为四个15分钟的“碎片化”叙事,那么这其中就一定存在扩张,每一个“碎片化”叙事单元展示的内容一定比元叙事丰富,即tr1+tr2+tr3……>TR。 但是,如果我们将40分钟的元叙事,解构为1个5分钟的“碎片化”叙事单元和3个20分钟的“碎片化”叙事单元,就有可能概要与扩张同时发生。这种类型是最复杂的,如果我们纠缠于某几个叙述片段,就无法理清到底“碎片化”叙事单元组和元叙事之间的话语时距关系。面对这样的情况,我们一定要广义考量,如果∑(trn)+∑(-trn)>∑(-TRn)则是扩张,如果∑(trn)+∑(-trn)<∑(-TRn)就是概要。也就是说,每一个“碎片化”叙事单元可能与元叙事之间的关系有所不同,但“碎片化”叙事单元组与元叙事之间的关系却必须是确定的。 (二)时序维度 在传统叙事学里,叙事话语的时序研究就是发现和衡量叙述的时间倒错。B24“在碎片化”叙事里,叙事话语的时序研究不仅指一个“碎片化”叙事单元内部时序,还指多个“碎片化”叙事单元之间的时序。这就比传统叙事学复杂得多。 我们假设元叙事话语时序为A-B-C……,其中A为整个叙事时序的“零度”,在此处默认为故事时间和叙述时间处于重合状态,以此作为参考系。我们默认A为事件的起因,B为事件的经过,C为事件的结果。其中,每一个话语时序单元又由若干个小的话语时序组成,例如A=A0+A1+A2……“碎片化”过程中,叙事时序的改变有两类。 1.单一“碎片化”叙事单元时序变化 这一类与传统叙事中时序的改变相同。例如A-B-C这一元叙事被解构为了A、B、C三个“碎片化”叙事单元。A叙事单元里,原来元叙事时序是A0-A1-A2,“碎片化”后的叙事时序变为A0-A2-A1。这一类在传统叙事学里有很详细的研究,在此不做过多阐述。 2.复式“碎片化”叙事单元组时序变化 在传统叙事学里,无论叙事时序如何变化,都有一个最基本保障:时序的变化不会引起叙述内容的缺失。但在“碎片化”叙事单元组里,某一“碎片化”叙事单元叙述内容的缺失却可能在下一单元中出现。因此,“碎片化”叙事的时序变化不仅有单一叙事单元中前后关系的重置,也存在平行叙事单元中上下关系的删补。 例如,元叙事的时序仍为A-B-C-D,“碎片化”处理后,时序可能变为 “碎片化”叙事单元1:A0-B1-C2-D3 “碎片化”叙事单元2:A1-B2-C3-D1 “碎片化”叙事单元3:A2-B3-C1-D2 这是最简单的一种情况,因为单一“碎片化”叙事单元和“碎片化”叙事单元组的时序相较于元叙事都没有发生变化,只是做了平行解构。但是,如果“碎片化”叙事单元、“碎片化”叙事单元组合元叙事三者之间的时序并不一致。这时,我们需要将所有的“碎片化”叙事时序放入一个时序矩阵中。因为“碎片化”叙事单元组是一个开放式关联结构,为了保证能重构元叙事,对其中任何一个“碎片化”叙事单元的时序进行调整,都会影响到其他“碎片化”叙事单元时序。所以这种调整不能仅限于单一叙事时序,而是要通过矩阵的方式,从整体上对其进行增减。 例如,我们仍旧采用时序为A-B-C的元叙事,“碎片化”处理后,时序可能变为: “碎片化”叙事单元1:A0-B0-C0 “碎片化”叙事单元2:B1-A2-C2 “碎片化”叙事单元3:C1-A1-B2 我们将所有的时序拿出,形成一个时序矩阵 A0B0C0B1C2A2C1A1B2 这个矩阵就是“碎片化”叙事组的整体时序。 从横向上看,第一行的“碎片化”叙事时序A0-B0-C0是“起因-经过-结果”,第二行“碎片化”叙事时序B1-C2-A2是“经过-结果-起因”,第三行C1-A1-B2是“结果-起因-经过”。三者分别是顺叙、倒叙、预叙。 如果我们想改变其中任一“碎片化”叙事单元的时序,例如将第一行改为倒叙,变为C0-A0-B1,那么不仅会影响到该行横向时序,也势必会影响到第二行的B1位置,影响到第二行时序。为了保障元叙事的完整性,B0不能删减,故整个“碎片化”叙事单元组时序矩阵的计算如下: A0B0C0B1C2A2C1A1B2-A0B00000000+00B1B000000=C0A0B1B0C2A2C1A1B2 所以,相较于传统叙事时序的线性调整方式,“碎片化”叙事的时序的调整是以矩阵形式出现的。通过矩阵计算,我们可以清晰地看出时序的调整步骤及调整方式,其计算思维和传统叙事学完全不同。 (三)时频维度 在传统叙事学中,时频指的是某一事件在故事中发生的次数与在话语中讲述次数之间的关系。B25和时距一样,在“碎片化”叙事中,时频的考量同样被能被局限在单一“碎片化”叙事单元中,同样应该放入矩阵中研究。 这里,我们把某一事件在元叙事话语时距中出现的1次称为1A,出现n次称为nA;在“碎片化”叙事话语时距出现一次称为1a,出现n次称为na。那么,我们就可以“碎片化”时频的关系分为三类: 1.“碎片化”叙事发生过一次/元叙事发生过一次(1a/1A) 这一类只存在于“碎片化”叙事将元叙事话语时距分摊的情况,这一类“碎片化”是最简单的,元叙事中该事件只发生过一次,而“碎片化”叙事即把A-B-C的叙事结构“碎片化”为A、B、C三个“碎片化”叙事单元。 2.“碎片化”叙事发生过n次/元叙事发生过一次(na/lA) 这种结构常见于将元叙事中的某一事件解构出不同角度,并在每一个“碎片化”叙事单元中分开对其进行阐述。或者出现于还原真相的叙事作品中。 3.“碎片化”叙事发生过一次/元叙事发生过n次(1a/nA) 在传统叙事中,这种类型“只有在蒙太奇层次上才能真正地建构”B26,但“碎片化”叙事本身就是一种结构上的“蒙太奇”,這一点在接下来的矩阵计算中可以直观看见。值得注意的是,这一类反复叙事与“时距”部分提到的“概要”有本质的区别。概要必须是“因蒙太奇对比多个不同的场面才有意义。所以说,是段落整体的时间价值产生的意义。”B27 这三个分类在时频矩阵中看得比较清楚。例如,元叙事中某一事件发生过8次,“碎片化”为三个单元叙事单元,三个“碎片化”叙事单元中这一事件一共发生过7次,分别是1a、2a、3a……7a。因为一共三个“碎片化”叙事单元,所以矩阵一共三行,即3*n列矩阵。在这里我们姑且将n设为5,即: 1a02a3a004a5a006a0007a 元叙事中发生过两次,碎片化叙事中只发生过一次,意味着矩阵中的“0”位即元叙事中的省略位。 三、结语 本文进行了两次建模。第一次是三维建模,我们将共时性维度下网络影像“碎片化”叙事语式的审美距离、叙述距离置于了三维空间中的同心圆(审美距离)、非同心圆(叙述距离)、同轴扇\非同轴扇形(受众视点)下讨论,得出距离维度越大,视点维度越广,“碎片化”叙事与元叙事之间叙事语式共时性越高等结论。第二次建模,我们脱离了传统叙事学对时距、时序、时频的线状思考,将“碎片化”叙事历时性维度下的叙事时间置于面状矩阵中讨论,为网络影像“碎片化”叙事体系建构提供了全新视野角度。为建构网络影像“碎片化”叙事体系提供了叙事学上的模型框架,更为之后研究者进一步结合互联网特性进行分析,提供了叙事学上的基础性结构。 ①〔法〕让-弗朗索瓦·利奥塔:《后现代状态:关于知识的报告·引言》,车槿山译,北京:生活·新知·读书三联书店,1997年,第2页。 ②③④⑤⑥⑨B15B16B18B19〔法〕J·热拉尔·热奈特:《叙事话语》,王文融译,北京:中国社会科学出版社,1990年,第107、9、108、108、108、111,叙事视点研究章节,第12、13页。 ⑦⑧GeraldPrince,ADictionaryofNarratology,LincolnandLondon:UniversityofNebraskaPress,1987,pp.87,96. ⑩B11〔法〕安德烈·巴赞:《电影是什么》,崔君衍译,北京:中国电影出版社,1987年,第353、11-12页。 B12申丹、韩加明、王丽亚:《英美小说叙事理论研究》,北京:北京大学出版社,2005年,第133-134页。 B13B14B22申丹、王丽亚:《西方叙事学:经典与后经典》,北京:北京大学出版社,2010年,第95、95、123页。 B17B20B24B25孙鹏:《电影理论中的结构主义思想研究》,博士学位论文,南京师范大学,2012年,第92、97、92、93页。 B21B23B26B27〔加〕安德烈·戈德罗、〔法〕弗朗索瓦·若斯特:《什么是电影叙事学》,刘云舟译,北京:商务印书馆,2005年,第159、160、169、171页。 (责任编辑:潘纯琳)