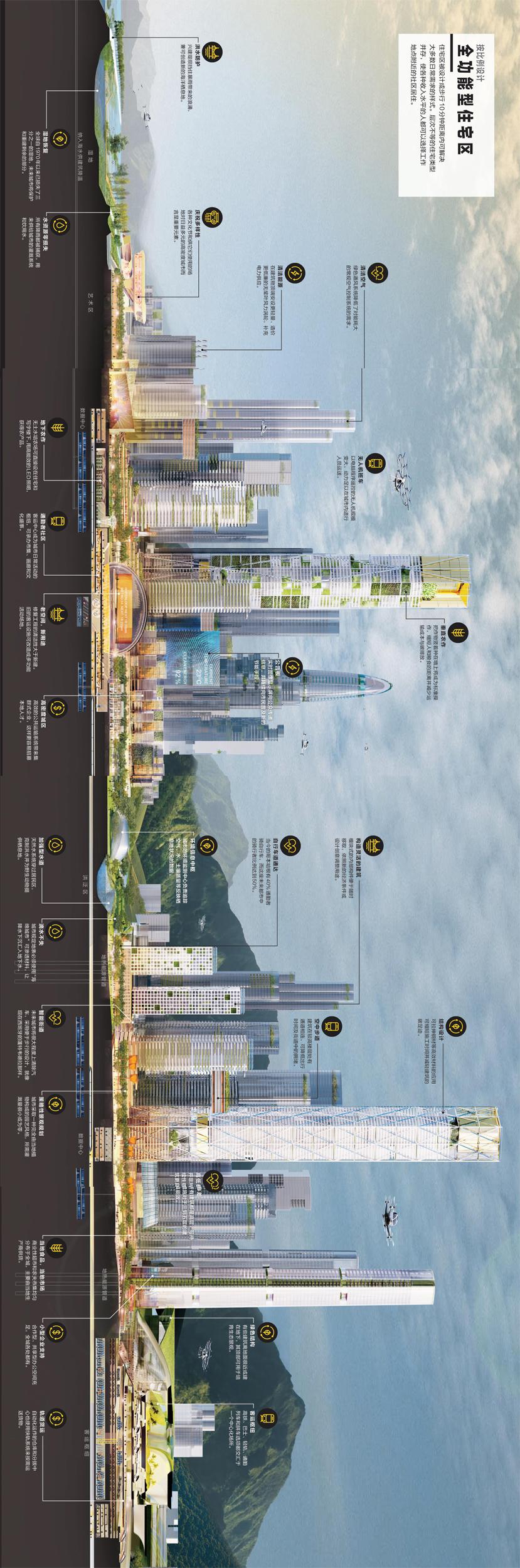

设计未来之城

据预测,全世界人口到2050年将达98亿,其中近70%——67亿人住在城市地区。我们向建筑及城市规划公司斯基德莫尔-梅里尔-奥因斯(SOM)提问:它会把一座未来的城市设计成什么样子?在策划案中,城市开发要由生态来引导。水资源受到保护,有专门的系统将之捕获、处理和循环使用。能源是可再生的,而且即便人口密度上升,整座城市的宜居性会更好。所有的废品成为资源。粮食实现当地供应和可持续耕作。高速铁路提升了出行便利。人口多样性持续增加,而文化遗产的传承得到公开支持。基础设施的碳排放净值为零,经济活动则很大程度上实现自动化和线上化。

城市枢纽

在一座高密度开发的枢纽中,边界内外通过对土地的可持续利用提供水、粮食和休闲设施,使人们生计兴旺。高能客运系统既减少碳排放,又缩短通勤时间。

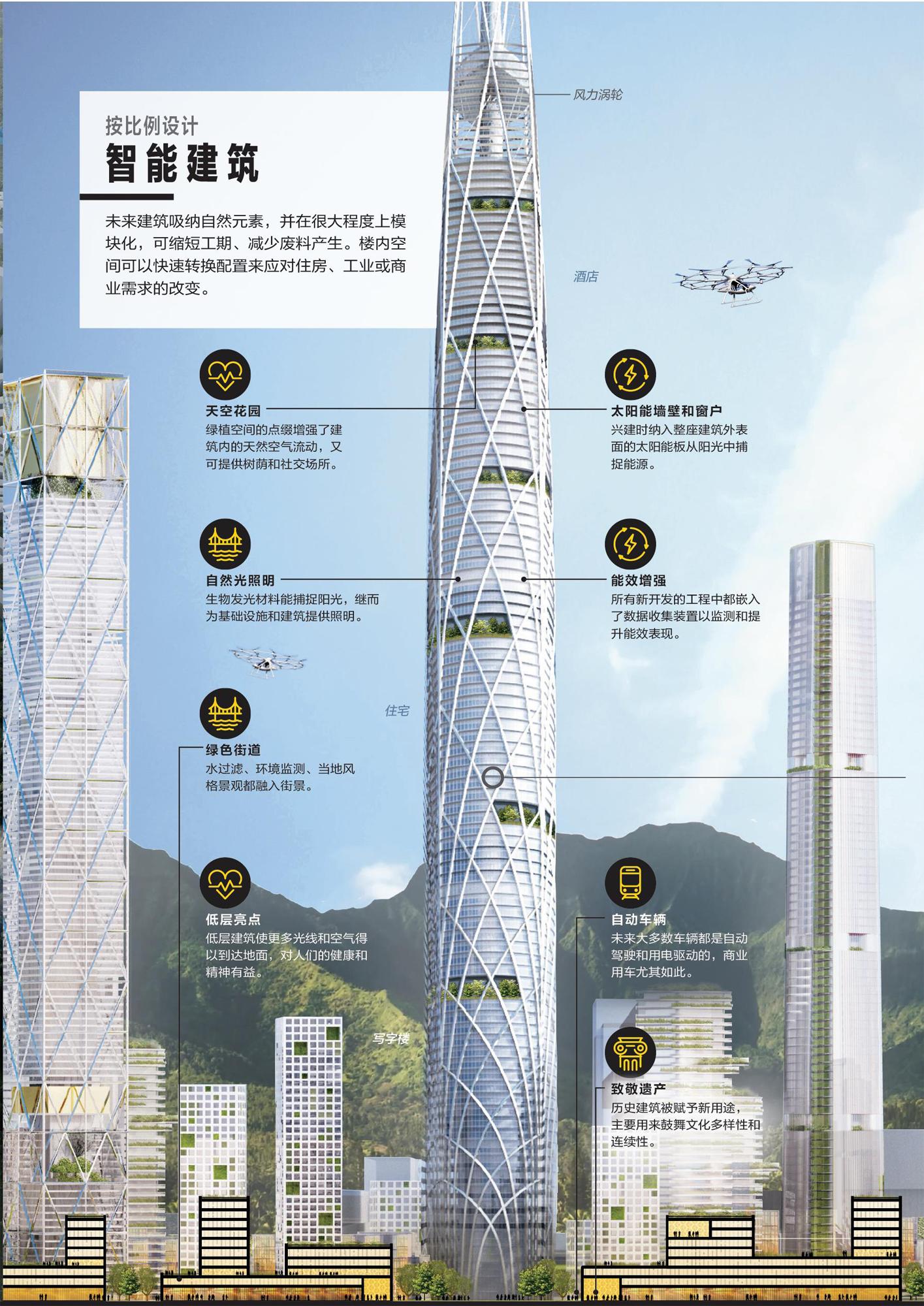

智能建筑

未来建筑吸纳自然元素,并在很大程度上模块化,可缩短工期、减少废料产生。楼内空间可以快速转换配置来应对住房、工业或商业需求的改变。

全功能型住宅区

住宅区被设计成步行10分钟距离内可解决大多数日常需求的样式。层次不等的住宅类型并存,使各种收入水平的人都可以选择工作地点附近的社区居住。

内部社交场所

共享空间和便利设施增加了人际互动,且为小型乃至微型公寓提供适当环境。覆盖整个社区的多项活动可培养居民的归属感和社会平等感。

弹性区划

未来城市由一系列市区枢纽组成,它们受到密集开发,彼此以高速铁路相连。区域生态决定着这些枢纽的位置和开发方式。市中心向内陆移动以避开上升的海面。

生态

未来城市的设计围绕天然环境特征和作用力,保护野生动物栖息地和自然资源,对所在区域有统一的开发愿景。城市建得结构紧密,以限制对生态系统的冲击。

水源

保护高地水系,严格收集和净化雨水,从而改善水质。湿地恢复和确保降水下渗保存的“海绵城市”措施使栖息地复元,并防止洪水泛滥和海面上升。

能源

在未来的城市中,能源是百分之百可再生的。城市内部或近郊就能生产足够电力,使之自给自足。同区域建筑共享能源,自身发电量可满足所需。

废弃物

废物变成一种资源,可用来发电或生产替代材料。填埋场、荒废工业区在经过土壤修复后会被逐渐改为其他用途。废水经处理后用于灌溉或供人饮用。

粮食

从作物种植到运输和最终处置,农产品整个生命周期内的生产环节必须遵守可持续性法规。建立有机农耕和禽畜处理的全球标准,大部分农产品源于当地。

出行便利

未来城市中的旅行会变得更加安全、便捷、花费低廉,这是因为自动化技术和高速铁路的普及。路上的个人车辆会变少,而可供步行的空间增加。

文化

在人口密集、多元化的未来城市,历史遗产得到妥善保护和推崇。不同族群的文化、休闲、艺术、娱乐资源可通过虚拟现实和增强现实技术全球分享。

宜居性

未来城市会针对更为密集的市区人口增强便利性和安全性设计。居民与自然、服務设施、自动科技的距离都被缩短,社区互动更为活跃,生活更为健康。

基础设施

建筑业的工程效率提高,并吸纳能改善自然资源品质的技术,例如水、土壤、空气的净化装置。基础设施的设计会为步行者提供便利而限制车行道的数量。

经济

未来城市的经济活动必须与维护生态可持续性的政策合拍。随着人工智能和自动设备的普及,人们将采取更为灵活的工时安排,工作地点的选择也因交通便捷性提高而更加多样。