冠突前内侧面骨折与外侧副韧带损伤的治疗

刘俊阳 杨建华 张博 田旭 刘林涛 王广宇 东靖明

冠突由尺骨近端干骺端向前及内侧延伸形成,其增加与肱骨滑车匹配关节的面积,维持肘关节内翻的稳定性,是肘关节的重要稳定结构。然而,接近60%的前内侧关节面缺乏干骺端的骨性支撑[1]。在内翻应力下,容易造成骨折,导致肘关节内翻后内侧旋转不稳定[2]。根据冠突骨折的特点,O'Driscoll根据骨折位置及损伤机制分为三个部分,尖部、前内侧面及基底部[2]。其中2 型骨折(冠突前内侧关节面骨折)分为三个亚型,2-1 型:前内侧面骨折;2-2 型:前内侧面+尖部骨折;2-3 型:前内侧关节面+高耸结节骨折±尖部骨折。O'Driscoll 认为,2 型骨折的损伤机制为内翻-后内侧旋转不稳定损伤,而这种骨折与损伤,常常伴有内侧副韧带后束与外侧副韧带的完全或部分断裂[3]。本文回顾性分析,天津医院于2012 年7 月至2016 年7 月收治的19 例尺骨冠突前内侧面骨折患者,并对其进行了随访,分析冠突前内侧骨折治疗后,外侧副韧带修复对肘关节功能的影响,报道如下。

对象与方法

一、研究对象

本组患者共19 例,男性17 例,女性2 例,年龄22~58 岁,平均37.1 岁。19 例患者均为新鲜损伤,同时无开放伤口。致伤原因:14 例为跌倒摔伤,5 例为车祸伤,均表现为肘关节肿胀、疼痛、活动受限,无明显神经及血管损伤症状。其中6 例患者,伴有肘关节脱位,急诊行闭合复位,均得到复位;1 例伴有桡骨远端粉碎骨折;1 例既往肘关节存在关节炎。

二、术前评估

术前检查患者皮肤情况,软组织肿胀情况,有无脱位,有无血管、神经损伤。术前常规行患者肘关节前后位、侧位X 线片,肘关节三维CT 检查。术前脱位均得到复位,屈肘90°制动。

三、手术方法

采用臂丛神经阻滞麻醉,手术修复顺序为先固定冠突,切口采用尺侧腕屈肌入路,具体为:以肱骨内上髁为中心,向上2~3 cm,向下沿前臂纵轴延伸5~6 cm,依次切开皮肤、皮下组织,并向切口两侧拉开,显露尺神经,首先向上显露松解至内侧肌间隔,然后于尺侧腕屈肌两头间显露,游离至第一肌支,给予保护,牵向后侧,将尺侧腕屈肌肱头与整个屈肌总腱向前翻开,直视下可见破损的关节囊及移位的骨折块,清理骨折断端,根据骨折块的大小、位置,选择钢板、螺钉及是否辅助套索固定前方关节囊,通过此切口,同时直视下判断内侧副韧带完整性,如撕裂,锚钉重建止点,编织缝合内侧副韧带。固定冠突,修复内侧结构后,给予前臂旋前位及中立位,在C-臂X 线透视下,分别施加内翻应力,查看肱尺关节内侧间隙是否变窄,外侧肱桡关节间隙是否增宽。如存在明显增宽,提示外侧副韧带复合体损伤,给予Kocher 入路,探查外侧副韧带肱骨侧止点及体部完整性,如损伤,给予锚钉修补。修补后再次于C-臂X线透视下,查看内、外侧间隙,判断肘关节的稳定性。

四、术后处理

所有患者术后屈肘90°制动3 d 后,铰链支具保护下,进行自主被动的屈伸活动,伸直不超过30°,前臂位于中立位。6 周后,进行主动的屈伸活动练习,屈伸角度不进行限制,12 周后间断使用支具,4 个月后,逐步恢复正常的生活。

五、疗效评价

术后评价应用Mayo 肘关节功能评分系统(mayo elbow performance score,MEPS)[4],上肢功能障碍评 分(disability of arm shoulder and hand,DASH)[5]及视觉模拟评分(visual analogue scale/score,VAS)对肘关节功能及症状进行评价。术后定期进行X 线片复查,采用Broberg-Morrey 影像学评分标准对骨关节炎进行分级[6]。

六、 统计学分析

采用SPSS 19.0 进行统计学分析。计量资料以平均值和标准差(±s)表示,组间比较采用非参数检验(Mann-Whitney U 秩和检验),术后关节炎与功能评分用Spearman 检验进行评估,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

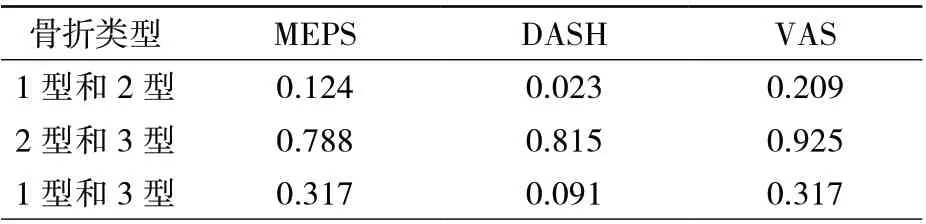

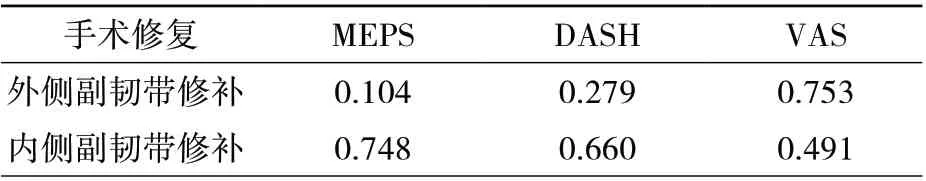

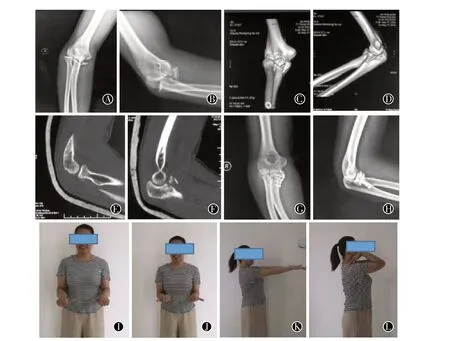

术中所有患者尺骨冠突骨折均得到解剖复位,无骨折固定失败发生,无尺骨冠突切除或植骨。因1 例患者存在桡骨远端骨折,1 例患者既往存在关节炎病史,给予排除。其余所有患者术后获得随访,时间为12~30 个月,平均19.7 个月。术后冠突均得到愈合,未发现骨折畸形愈合及内固定失败情况。骨折类型:O'Driscoll 2-1 型4 例,2-2 型9 例,2-3 型4 例。合并肘关节脱位病例6 例;内翻应力试验(-),未修复外侧韧带的患者4 例,内翻应力试验(+),修复外侧副韧带的患者13 例;术中发现内侧副韧带断裂,行修复的患者3 例。末次随访时,记录患者肘关节功能评分:MEPS 85~100 分,平均97.6 分,优16 例,良1 例;DASH 0~10.8 分,平均4.13 分;VAS 0~2 分,平均0.4 分 ;关节炎I 度患者5 例。根据骨折类型分组,采用非参数检验,分析1、2、3 型骨折,各组间差异无统计学意义(表1)。在冠突骨折得到有效固定的基础上,通过多因素分析对外侧副韧带修复与否,是否修复内侧副韧带,对关节功能评分的影响(表2)。术后关节炎与功能评分进行Spearman 检验进行评估,差异无统计学意义(表3)。典型病例见图1、2。

表1 不同骨折类型的治疗效果(P 值)

表2 不同治疗效果影响因素分析(P 值)

图1 患者,男,35 岁,左尺骨冠突骨折,骨折分型为O'Driscoll 2-1 型 图A-B:术前肘关节正侧位X 线片;图C-D:肘关节矢状位及冠状位CT 片;图E-F:内翻试验,肱桡关节间隙增宽,探查外侧,见外侧副韧带自肱骨外髁撕脱,给予锚钉修补,再次内翻试验,关节间隙无改变;图G-H:术后15 个月复查X 线片;图I-L:术后15 个月,患者肘关节屈、伸、旋前及旋后照片示功能良好

图2 患者,女,41 岁,左尺骨冠突骨折,左肘关节脱位,骨折分型O’Driscoll 2-3 型 图A-B:术前肘关节正侧位X 线片;图C-D:肘关节三维CT 片;图E-F:矢状位提示复位后肱桡及肱尺关节匹配尚可;图G-H:术后12 个月复查X 线片;图I-L:术后12 个月患者肘关节屈、伸、旋前及旋后照片示功能良好

表3 关节炎对治疗效果的影响

讨 论

冠突前内侧面骨折,是O'Driscoll 分型的2 型骨折,其损伤机制为前臂旋前时,给予肘关节内翻应力,造成骨折,同时伴有韧带的损伤[2]。但此类损伤,因脱位较少发生,骨块小,易被漏诊[7-8]。如果冠突前内侧骨折得不到早期诊断及治疗,创伤后关节炎很快发生,并出现严重的肘内翻及关节僵硬等并发症[9-10]。冠突骨折的固定与外侧副韧带的修补是此类损伤的常规治疗方案,而内侧副韧带后束不予常规处理,得到广泛的认可[11-12]。通常冠突骨折的固定,是治疗的第一步,对于细小的骨折有研究建议可考虑不进行固定,其认为<5 mm 的骨块无法进行有效的固定,可以进行保守治疗[13]。而Pollock 研究显示,按照O'Driscoll 分型的2-1 型> 5 mm,2-2 型> 2.5 mm,2-3 型无论任何大小,都需进行固定[14]。本文涉及的病例中,冠突骨折块均> 5 mm,都得到有效的固定。当冠突骨折得到有效固定后,进行内翻应力试验,肱尺关节内侧间隙变窄及肱桡关节变宽,被认定为阳性,需进行外侧韧带的探查修补。而内翻试验阴性,肱尺关节内侧间隙及肱桡关节间隙无明显改变的病例,具体的治疗方案,国内没有文献报道。Ring[15]在肘关节骨折脱位的病例中,首先固定肘部骨折,然后再按照单纯脱位的治疗方案进行治疗,获得了良好的结果。本文中4 例患者,在冠突骨折得到有效固定后,内翻试验阴性,未进行外侧副韧带探查修补术,获得了良好的治疗结果。其在MEPS、DASH、VAS 评价中,均得到了优良的结果,与修复外侧韧带病例相比,无显著性差异。本研究认为:在冠突固定后,损伤的肘关节与单纯肘关节脱位复位后的状况相似,外侧副韧带的部分损伤,可以在肘关节稳定的前提下,考虑保守治疗。

总之,冠突前内侧面骨折的损伤机制为内翻-后内侧旋转造成的肘关节骨折及不稳定,往往合并外侧韧带复合体的部分或全部断裂。在冠突前内侧骨块得到有效固定后,内翻试验能够真实地反映出外侧韧带的损伤情况及肘关节的稳定性,在肘关节稳定的前提下,外侧副韧带可以不进行探查修补,仅在支具保护下,进行功能锻炼,可以获得良好的治疗效果。由于本研究属于回顾性研究,样本量较少,随访时间短,因此需要更大样本、更长时间的随访及随机对照研究才能进一步明确其疗效。