膝关节镜辅助小切口内固定术治疗胫骨平台骨折的可行性

杨建华 曾瑜瑜

广东省东莞市桥头医院骨科,广东东莞 523523

胫骨平台骨折是临床中最常见的下肢骨折,一般多由外力撞击引起,通常合并膝关节韧带及半月板的损伤,如不能及时就诊并采取恰当的治疗,往往会导致术后愈合延迟、畸形愈合及创伤性关节炎。目前临床治疗胫骨平台骨折主要采取切开复位内固定,但常规手术切口会对膝关节进行二次创伤从而增加了术后并发症的发生风险,因此探讨一套创伤小、疗效确切、手术操作简单的手术方案意义深远[1]。随着腔镜技术的不断发展,关节镜技术逐渐应用到外科手术中[2]。为研究膝关节镜辅助小切口内固定术对胫骨平台骨折的治疗效果,我院对2016 年11 月~2018 年4 月间的136 例确诊胫骨平台骨折患者采用切开复位内固定与膝关节镜辅助小切口内固定术对比治疗胫骨平台骨折,取得显著成果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2016 年11 月~2018 年4 月间于我院骨科就诊的136 例确诊胫骨平台骨折患者作为研究对象,纳入标准[3]:(1)全部患者存在疼痛、畸形、关节异常活动等症状及体征,符合胫骨平台骨折的诊断标准,并经X 线或CT 检查确诊;(2)患者均为闭合性损伤,检查确认无血管及神经损伤;(3)营养及精神状况良好能够耐受手术治疗;(4)年龄>18 岁。排除标准[4]:(1)合并心、肝、肾等重要脏器及凝血功能异常;(2)合并严重高血压、糖尿病等基础代谢性疾病;(3)合并癌症或其他类型病理性骨折等。所有患者及其家属均了解本次研究内容,签署知情同意书自愿入组参与实验。将全部患者随机分为实验组和对照组,每组78 例,其中实验组男46 例,女32 例,年龄20 ~73 岁,平均(45.3±4.7)岁,依据骨折Schatzker 分型为:Ⅰ型10 例、Ⅱ型17例、Ⅲ型34 例、Ⅳ型6 例、V 型11 例;对照组男45例,女33 例,年龄19 ~72 岁,平均(45.3±4.7)岁,骨折Schatzker 分型为:Ⅰ型11 例、Ⅱ型15 例、Ⅲ型37 例、Ⅳ型5 例、V 型10 例。两组患者的性别、年龄、骨折类型等一般资料比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

全部患者取仰卧位,使用软枕适当垫高患肢,行脊椎联合硬膜外麻醉。对照组给予传统切开复位内固定术[5]:常规消毒后于患肢膝关节内侧做一10cm 纵切口,依次剥离筋膜、肌肉等暴露膝关节,切开关节囊显露胫骨平台骨折断端,注意保护骨膜完整,清除骨折部位周围血肿,骨折断端显露充分后进行骨折断端复位,置入脱抗原处理的异体骨。经C 臂X 线确认复位成功后打入克氏针行临时固定,与胫骨平台内外侧置入钢板行加压螺钉固定,放置引流管,逐层缝合后进行辅料包扎。

实验组给予膝关节镜辅助小切口复位内固定术[6-8]:常规消毒后于膝关节内外侧与髌骨下方各行1cm 小切口,调整膝关节为90°屈曲状态,分别逐层剥离组织后置入膝关节镜,清理骨折端血肿及游离骨质并注入生理盐水冲洗关节腔。于膝关节骨折端内侧4cm 行纵行手术切口,随后行骨折断端手法复位,置入脱抗原处理的异体骨,经C 臂X 线确认复位成功后打入克氏针行临时固定,与胫骨平台内外侧置入钢板行加压螺钉固定,放置引流管同对照组。

1.3 疗效评价

全部患者嘱出院后定期医院门诊复查,门诊随访3 个月进行疗效评价。采取美国特种外科医院膝关节评分(HSS)评定膝关节功能恢复状况[9],HSS 从患者膝关节疼痛、功能、活动度、肌力、屈曲畸形、稳定性等六个方面进行评估,总分为100 分,分数越高代表患者膝关节功能越好,100 ~85 分为优秀、84 ~70 分为良好、69 ~60 为合格、60 分以下为差,规定膝关节功能优良率=(优秀例数+良好例数)/总例数×100%。对比两组患者手术时间、术后引流量、住院时间和下床活动时间等临床基本指标。对比随访期间两组患者术后并发症的发生情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS20.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料以()表示,采用t 检验,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同方法治疗后两组患者膝关节功能恢复情况比较

实验组患者膝关节功能恢复情况显著优于对对照组,实验组膝关节功能优秀例数显著多于对照组,合格与不合格例数明显少于对寨组。实验组优良率显著高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 不同方法治疗后两组患者膝关节功能恢复情况比较[n(%)]

2.2 不同方法治疗后两组患者各临床指标情况比较

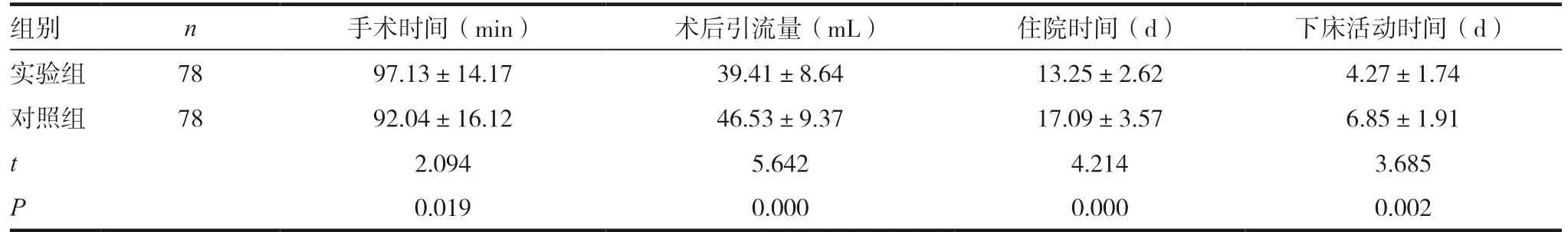

不同方法治疗后,实验组患者手术时间显著长于对照组,术后引流量显著少于对照组,住院时间及下床活动时间均显著短于对照组,差异均有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 不同方法治疗后两组患者各临床指标情况比较()

表2 不同方法治疗后两组患者各临床指标情况比较()

组别 n 手术时间(min) 术后引流量(mL) 住院时间(d) 下床活动时间(d)实验组 78 97.13±14.17 39.41±8.64 13.25±2.62 4.27±1.74对照组 78 92.04±16.12 46.53±9.37 17.09±3.57 6.85±1.91 t 2.094 5.642 4.214 3.685 P 0.019 0.000 0.000 0.002

2.3 两组患者的术后并发症发生情况比较

实验组患者主要并发症为切口感染及创伤性关节炎,对照组患者的主要并发症为切口感染、延迟愈合及创伤性关节炎。实验组术后并发症总发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组患者的术后并发症发生情况比较[

表3 两组患者的术后并发症发生情况比较[

组别 n 切口感染 延迟愈合 畸形愈合 创伤性关节炎 总计实验组 78 1(1.28) 0 0 2(2.56 ) 3(3.85)对照组 78 4(5.13) 3(3.85) 1(1.28) 5(6.41) 13(16.67)χ2 6.964 P 0.008

3 讨论

胫骨平台骨折是我国运动系统常见骨折类型之一,由于胫骨平台被膝关节包绕,胫骨平台骨折会导致膝关节结构功能遭到破坏,若不能恰当处理患者具有较高的致残率[10]。随着四肢骨折发病人数年渐增多,显微外科技术逐渐应用到关节手术中,并取得一定成效[11]。为对比传统切开复位内固定与关节镜下复位内固定对治疗四肢骨折的效果,我院采用切开复位内固定与膝关节镜辅助小切口内固定术对比治疗胫骨平台骨折,采用HSS 评分系统评价其治疗效果。

研究结果显示,经过不同方法治疗后,采用膝关节镜辅助小切口内固定术的实验组膝关节功能优良率显著高于采用传统切开复位内固定术对照组,这可以充分表明前者治疗胫骨平台骨折能够显著改善患者膝关节疼痛、功能、活动度、肌力、屈曲畸形、稳定性等;实验组患者平均手术时间长于对照组,这表明膝关节镜辅助小切口内固定术手术操作难度相对复杂,对施术者技术要求相对较高,但其术后患者平均引流量、下床活动时间及住院时间均显著优于对照组。实验组患者主要并发症为切口感染及创伤性关节炎,对照组患者的主要并发症为切口感染、延迟愈合及创伤性关节炎,且实验组并发症程度要明显轻于对照组,实验组术后并发症总发生率显著低于对照组,证明膝关节镜辅助小切口内固定术对患者手术创伤较小,患者手术创伤小从而直接降低了对机体损伤,有利于患者预后恢复,这不仅能缩短患者恢复时间,还可以避免伤口过大引起的机化,降低了创伤性关节炎等不良反应的发生,本次研究结果与叶方[12]等人结果相吻合。

关节镜下手术视野清晰、可全角度调整,因此清除积血及游离骨质较为彻底,手术全程在生理盐水冲洗中进行,不仅提供无菌环境,还避免了关节软骨等组织在空气中暴露损伤,最大程度保护关节内组织、神经及血运,因此组织愈合能力强,术后恢复快[13]。膝关节镜下手术的优势在于避免了手术大切口导致患者伤口暴露时间过长、失血过多、术后引流液多等情况发生。出血少及引流液少能够尽量降低关节腔内部炎症机化的发生,避免了畸形愈合与创伤性关节炎的发生[14]。临床实践中发现,膝关节镜辅助小切口内固定术应用存在一定的限性,这种微创手术对施术者操作技能要求较高,需熟练掌握关节镜各种操作技术,因此对于手术开展技术把关具有一定难度;胫骨平台粉碎性骨折、开放性骨折伴韧带损伤及合并神经血管损伤的胫骨平台骨折不适宜此手术,建议采用切开复位内固定术[15]。

综上所述,相比于传统切开复位内固定术,膝关节镜辅助小切口内固定术治疗胫骨平台骨折能够显著缩短患者骨折愈合时间,改善膝关节运动功能,对降低术后并发症的发生有显著效果,值得临床推广应用。