福利体制视域中的“福利依赖”:三条路径与五个面向

刘璐婵

一、前言

20世纪70年代,西方福利国家开始面临福利制度的发展困境。不良的经济状况不仅令福利费用的支出扩张受到了遏制,而且它与高失业率、通货膨胀等相连,暗示着福利国家发展的暗淡前景。在经济发展变缓的趋势下,西方福利国家的社会保障制度被迫进入调整和改革时代,①丁建定:《西方国家社会保障制度史》,北京:高等教育出版社,2010,第300-374页。并尝试适应紧缩的政治气候②皮尔逊:《拆散福利国家:里根、撒切尔和紧缩政治学》,舒绍福译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2007,第1页。。改革者承诺遏制社会支出,并寻求福利体制结构、公共项目设置、社会政策法规、公众舆论等的转向。

到了20世纪80年代初期,对以收入支持为核心的公共救助政策的检视有了新的批判标的:乔治·吉尔德(George Gilder)、查尔斯·默里(Charles Murray)与劳伦斯·米德(Lawrence Mead)等人指出,较之于高额的福利开支,受助者对福利计划产生的依赖性更令人担忧。③乔治·吉尔德:《财富与贫困》,上海:上海译文出版社,1985,第105页;Lawrence Mead. The Real Crisis. Society, 1986, 23(2): 12-15;Charles Murray. Losing ground: American social policy, 1950-1980. New York: Basic Books, 1984.在处于福利改革漩涡中心的美国,罗斯福时代和“伟大社会”的遗产受到了来自各方的质疑,尤其是“抚养未成年子女家庭援助计划”(Aid to Families with Dependent Children, AFDC)项目,因为担心其鼓励有劳动能力的(Able-bodied)受助者放弃工作,形成“福利依赖”(Welfare Dependency)。随后,这种对福利依赖的恐惧情绪在福利国家中间蔓延,解决福利依赖问题成为了福利国家改革的重点之一。

在中国,社会保障制度的建设在经历了快速发展期之后同样面临着困境与挑战,关于救助的话题越来越多地引发了激烈的争辩。有关福利依赖的报道和研究表明,对救助制度“养懒汉”的担忧并非西方独有。然而,目前我国的福利依赖研究并不系统,甚至对于福利依赖的界定都未达成一致,更没有将福利依赖问题纳入福利体制的研究框架中。

如果将福利国家喻为一所建筑,那么,一国的民主政治进程、经济力量、文化价值观念等因素限制了建筑的外观、内饰与结构,福利思潮影响了建筑的艺术风格,而福利体制则决定了这栋建筑是作为安享天伦的家族住宅,还是商业气息浓厚的旅社,抑或是庇护无家可归寒士的仁爱堂。毫无疑问,目前的福利依赖研究充分地考虑了福利国家的制度设置缺陷、依赖文化、恶化的劳动力市场环境等等在福利依赖形成过程中的作用,但是,深层次的矛盾往往来源于隐藏在福利体制背后迥异的福利逻辑,它决定了福利依赖问题为何以及如何被观察、被定义、被测量,也决定了福利依赖研究的承袭和走向。对于福利体制的因素的考察不仅意味着理论脉络的延续,更有助于人们深入地理解救助制度在对待福利依赖问题上的分野,以及对反福利依赖政策路径的选择。

那么,福利体制是如何影响福利依赖研究的?被归为不同福利体制群组的国家,其对于福利依赖的研究有何区别?为了回答这些问题,本文将分析不同福利体制对于社会救助制度本质的不同解读,以及福利体制如何影响一国救助制度的理念、实践以及对福利依赖的研究路径和面向,也为理解中国福利体制背景下的福利依赖问题提供了一定的思路。

二、社会救助领域的“三个世界”

1990年,埃斯平-安德森开创性地提出了福利体制概念,并借劳动力的非商品化程度和福利受益人地位的分层化量纲,将资本主义福利国家分为三个相异的体制群组。此后,相当多的研究都是在此基础上继续展开的。但是,埃斯平-安德森的研究框架并没有过多地考虑那些以救助为生的受助者,这类群体并不是其讨论的重点。

通过将埃斯平-安德森的思路延伸至社会救助领域,伊恩·高夫等人研究了不同国家社会救助制度的救助内容、项目结构和津贴慷慨程度①Ian Gough, Jonathan Bradshaw, John Ditch, Tony Eardley, Peter Whiteford. Social assistance in OECD countries. Journal of European Social Policy, 1997(1): 17-43;Ian Gough. Social assistance regimes: A cluster analysis. Journal of European Social Policy, 2001, 11(2): 165-170.□。研究发现,不同福利体制下的社会救助制度存在较大差异,救助制度的众多要素也是根据体制类型聚集的。本文认为,不仅不同福利体制下救助行为的初始动机不同,而且福利体制影响着救助理念和制度实践②苏黛瑞:《社会救助的根源:对福利体制、目标与方法之差异的初步思考》,周凤华译,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2013(1)。,更重要的是,福利体制限定了福利国家对待救助制度受助者的态度与方式、救助政策的立场以及公众对救助制度的支持程度,并最终引导了福利依赖研究的分野①Christian Larson. The institutional logic of welfare attitudes: How welfare regimes influence public support. Comparative Political Studies,2007, 41(2): 145-168.。

(一)救助行为的初始动机

艾伦·迪肯认为,对人类行为动机的判断使福利观点产生了根本性的分歧,所有后续的争论都无法绕开道德选择这一原初命题。由于利他主义、利己主义和社群主义提供了不同的动机,因此形成了救助制度的不同逻辑起点②迪肯:《福利视角:思潮、意识形态及政策争论》,周薇等译,上海:上海人民出版社,2011,第13-74页。。

在斯堪的纳维亚国家群组,救助行为最初的动机是利他主义,社会关系是建立在利他主义情感之上的。以蒂特玛斯为代表的学者认为,人们的动机通常来自他人关注的问题和需要,社会关系是建立在利他主义情感之上的。福利的目的就是要培养和鼓励这些情感,并将之表达出来。盎格鲁-撒克逊国家群组则以利己主义作为救助的初始动机。利己主义认为,人类的行为动机是改善自我和家人的境况,富裕者对于穷人进行资源再分配是出于他们的私利,穷人所做的选择也是出于私利。在欧洲大陆国家群组中,救助行为的初始动机是社群主义。与利他主义和利己主义不同,社群主义则认为人类的救助行为并不总是由利己或利他情绪激发,而是出于一种责任感。个人持有道德感,并通过重复表达形成习惯,进而巩固为善的品性,而福利可以促进或抑制这个过程。

在不同福利体制中的福利国家,其救助行为的初始动机存在较大的差异,社会民主主义福利国家坚持利他主义,自由主义福利国家主张利己主义,而保守主义福利国家则信仰社群主义。这意味着三种福利体制下救助制度建设的逻辑起点并不相同:

在社会民主主义国家,救助制度的建设是为了表达和巩固利他主义情感,为了达到此目的,救助制度就需要创造社会经济条件来减少社会不平等,并通过促进更广泛的资源与机会再分配来促进社会整合。在尽可能地普及无条件的福利权利的同时,救助制度还承担着创建共同文化和共享的社会价值的任务。

相比之下,自由主义福利国家建设救助制度的目的在于建立一个引导个人追求私利的社会结构框架,并通过奖励和惩罚来引导人们理性地追求私利。在该群组内,利己主义是救助制度建设的指导原则,减少社会不平等和促进社会整合并不是主要目标,因此资源的再分配是有限度的。

保守主义福利国家建立救助制度则为了维护个人持有的责任感。其逻辑起点是通过社会平等与公正来维护共同体的政治和文化价值,即通过提供救助来促进个人与社会形成共生共存感。在社群主义的指引下,保守主义国家更注重将个体与群体利益相结合,并认为公共利益优先于个人权利③钱宁:《“共同善”与分配正义论——社群主义的社会福利思想及其对社会政策研究的启示》,《学海》,2006(6)。,任何能够促进“善”的行为都应当得到鼓励,而救助能使“善”的行为得到最大程度的发挥,因此应当将之以制度的形式固定下来。

(二)制度的逻辑起点:救助理念

不同福利体制下救助制度的逻辑起点不同,预示着各福利国家救助制度所依托的理念彼此相异。救助理念不仅包括对救助性质的界定和对救助目标的设定,同时还包括对待贫困者的态度。通过对救助理念进行梳理和对比,本文发现不同福利体制下的救助理念存在较大差异。

1. 斯堪的纳维亚国家群组的救助理念

在信仰利他主义的斯堪的纳维亚国家群组,救助被认为是一种补偿。他们认为,穷人贫困的原因是承担了本该由社会承担的社会成本,而非是由于穷人自身的失败或弱点,因此主张国家重新承担社会责任,以减轻对穷人的压迫。基于此,提供救助就被认为是转移穷人负担的一种有效手段,也是对贫困者的补偿。

就救助的目标而言,该群组认为,救助的首要目标是改善社会不平等,而非改变受助者的态度与行为,唯一的道德准则是提供给每一位公民应有的公平分配和同等的机会,而这有利于穷人公民身份的恢复与保持。

此外,斯堪的纳维亚国家群组对人性的判断较为乐观,因此在对待穷人的态度上较为友善,其对公民身份地位的强调使得为穷人贴标签的可能降低了,因此主张救助提供过程的无污名化。

2. 盎格鲁-撒克逊国家群组的救助理念

就救助的性质而言,盎格鲁-撒克逊国家群组将救助视为一种控制手段。这是由于该群组认为,穷人的行为在很多时候是不够理性的,他们自身的特征和自我破坏行为使之错过了改善自我和家人的机会,因此必须由其他力量进行干涉,以规范其行为。救助制度正是这样一种奖励和惩罚机制,通过国家提供帮助来管控受助者。在这样的基调下,盎格鲁-撒克逊国家群组的救助议题基本围绕矫正、塑造受助者的品格和行为展开,认为救助的目标是促进贫困人群为自我的长远利益采取行动。

该群组对救助对象的预判是消极的,即每一个受助者都存在问题行为,而这种理解将进一步演化出谴责受害人的视角。因此在对待穷人的态度上,盎格鲁-撒克逊国家群组则采取了严苛的态度,而公众对受助者也较为敌视。在这个国家群组内,受助者的身份就代表着由于行为不端而被迫进行矫正,因而不可避免地带有污名化色彩。

3. 欧洲大陆国家群组的救助理念

与上述国家群组不同,欧洲大陆国家群组认为是道德支撑着良性社会的运转,因此救助的性质就是由国家主导的道德基础的重建。社群主义代表了欧洲大陆国家的救助逻辑,其对道德和责任感的强调超越了对个人利益的关注。为防止受助者个人道德品性的沦陷和公众责任心的缺失,救助制度同样被要求着眼于受助群体道德感的重建以及整体社会生活方式和价值观的巩固。在此基础上,欧洲大陆国家群组主张通过救助强化社会规范和社会期望,重新培育人们的道德情感和道德品性,促使其做出道德判断。

在对待穷人的态度上,欧洲大陆国家更关注受助者能否在社会互动中习得自我约束和自我管理,但若受助者只想获取却不愿付出,破坏了社会的道德基础,则会被谴责。

(三)福利体制下的救助制度实践

在救助逻辑和救助理念引导下,不同福利国家对救助项目设置、资金筹措方式等问题的回答并不相同,在资金筹措的慷慨程度、挑选受助者的严苛程度以及获得救助的附加条件等方面也存在差异。这些关于救助的具体安排根据不同的体制类型聚集,形成了各个福利体制下独特的救助制度实践。

一般而言,国家在满足公民救助需求时要经历数个环节,在每一个环节上国家都要做出选择:福利是附条件的还是普惠的、是否区分救助对象值不值得、筹资应该是公共来源还是私人来源。①苏黛瑞:《社会救助的根源:对福利体制、目标与方法之差异的初步思考》,周凤华译,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2013(1)。通过回答一系列问题,救助制度才能够得以建立。第一,救助的普惠性是首先要考虑的问题,因为救助资格的普及性或选择性将决定后续的资源分配目标人群。第二,对受助者进行价值判断将极大地影响救助的慷慨程度。第三,资源分配的主导者将决定转移支付的强度。

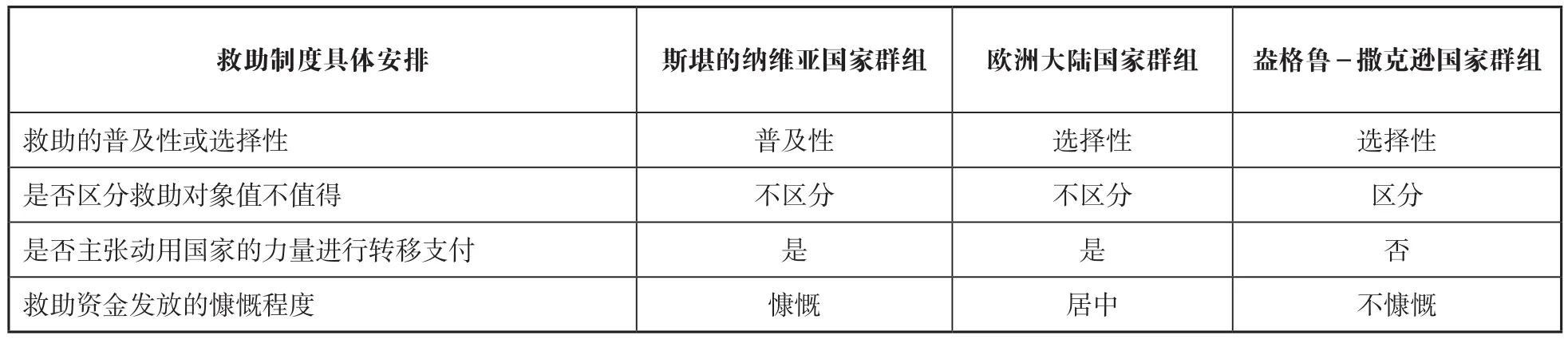

从表1中可以看到,只有斯堪的纳维亚国家坚持提供普及性的救助。这是由于这类国家以归因性需求原则和补偿原则为判断基准,侧重于关注公民身份。其坚持认为基于公民身份地位所建立起来的权利应当被所有拥有公民身份的人共同享有①T·H·马歇尔、安东尼·吉登斯:《公民身份与社会阶级》,郭忠华、刘训练编,南京:江苏人民出版社,2008,第68页。,谁都可以是福利的提供者,而且所有人都是接受者,因此导致它与其他国家群组对受助者身份的辨识和测量大相径庭。

表1 不同福利体制国家的救助制度安排

在此基础上,斯堪的纳维亚国家认为资源分配的目标不再只是穷人,因此不必把穷人从人群中挑出来。换言之,在普惠性的基础上不需要区分福利的提供者和接受者,更不需要对项目受助者区分是否值得救助、应得和不应得,在实践过程中还应坚持非判断性,不能有歧视和区别对待。

相比之下,盎格鲁-撒克逊国家则主张“选择性”导向,这些国家遵循补偿原则、诊断差异原则和资产调查需求原则②Neil Gilbert, Paul Terrell:《社会福利政策引论》,沈黎译,上海:华东理工大学出版社,2013,第134-150页。,认为救助目标是无法通过强制来达成的,富裕者为穷人分担支付的意愿取决于他们对穷人的看法。在这样的前提下,福利的获得不由公民身份决定,而是由是否值得帮助来决定,因而接受救助具有条件性。欧洲大陆国家同样坚持选择性救助,他们通过家计调查找出穷人,但并不区分受助者是否值得被救助,其挑选受助者的严苛程度也远不及于盎格鲁-撒克逊国家群组。

在资源分配的主导者上,不同的群组同样有不同的回答。作为福利提供的主体,国家、家庭和市场都被主张介入福利的生产和提供,然而,盎格鲁-撒克逊国家并不主张国家承担过多福利责任,公民的福利应当来自市场,欧洲大陆国家则认为家庭应当是最主要的福利来源,斯堪的纳维亚国家认为国家和家庭都是重要的福利供给主体,市场只是起到了边缘性的作用。可见,市场主导论者并不情愿借助政权把富人的钱转移给穷人,而后两者则认为这是正当的,甚至是理所当然的。

此外,救助资金发放的慷慨程度也体现出了体制区别。由于斯堪的纳维亚国家救助资金的来源是公共部门,因此再分配水平更高,救助金发放更为慷慨。而盎格鲁-撒克逊国家的资金来源多是私人部门(家庭、非政府组织、慈善基金会或志愿组织等),不仅救助金额较低,而且受益人数、救助项目受到限制,更不利于缩小社会底层群体与普通人间经济资源的差异。③Christian Larson. The institutional logic of welfare attitudes: How welfare regimes influence public support. Comparative Political Studies,2007, 41(2): 145-168.另外,由于救助资金来源于私人部门,那么为了确保适当的补助水平,不得不通过家计调查持续地筛选、检查及调整受助者,反过来又增加了救助制度的负担。

三、基于福利体制的福利依赖研究

上述分析展示了各国家群组救助制度建设的逻辑起点、救助理念与制度实践。研究发现,不同福利体制下国家对待受助者的态度不同,其对受助者的受益规则及权利边界的确定存在差异,而救助事务的安排强化了这些差异。本文认为,不同的福利体制将形成相互区别的福利依赖研究路径,并在五个面向上决定福利依赖研究的分野。

(一)福利依赖研究的三条路径

1. 社会民主主义路径:包容与保护

在斯堪的纳维亚国家群组,救助制度的逻辑起点是利他主义,社会关系是建立在利他主义情感之上的,因此首要目标是改善社会不平等,而非改变受助者的态度与行为。在普惠性的基础上,救助既不区分福利的提供者和接受者,也不对项目受助者区分是否值得救助、应得和不应得。在制度实践方面,救助安排以归因性需求原则和补偿原则为判断基准,借助政权的力量把富人的钱转移给穷人,各种层次、各种水平的救助项目全面铺开,并且金额慷慨,体现了广泛的承诺。因此,当这个群组中的国家公民遭遇困境时,无需考虑自身的身份地位和经济条件就能够得到来自政府的慷慨救助,并且在接受救助的过程中并不会被歧视和区别对待。在对待救助制度受助者的立场上,该群组的国家对待穷人普遍较为友善,救助立场是包容与保护受助者,因此福利依赖甚至是一个伪命题。

2. 自由主义路径:惩戒与再造

盎格鲁-撒克逊国家群组则以利己主义作为救助的逻辑起点,其目的是要建立一个引导个人追求私利的社会结构框架,并通过奖励和惩罚来引导人们理性地追求私利。对于穷人而言,他们因自身的特征和自我破坏行为错过了改善自我和家人的机会,因此救助必须对其进行控制,即矫正、塑造受助者的品格和行为。在救助制度实践上,自由主义福利国家以诊断差异原则和资产调查需求原则为判断基准,认为公民的福利应当来自市场而非国家,不到万不得已不能借助政权把富人的钱转移给穷人,而且即使国家提供的救助介入了,也应当通过家计调查严格挑选受助者,并通过增加附加条件和限制救助金额来削弱国家干预的程度。因此,在自由主义福利国家,不仅受助资格难以获得,而且受助金额有限,受助资格也因限制条件多而难以维持,所以自由主义国家群组对受助者依赖行为的研究延续了惩戒与再造的路径。

3. 保守主义路径:敦促与监督

在欧洲大陆国家群组中,救助行为的逻辑起点是社群主义,救助制度源于公民的责任感,因此救助制度是由国家主导的道德基础的重建,不仅塑造个人的道德品性,而且帮助道德成为人们普遍的生活方式和价值观。救助制度帮助受助者在社会互动中习得自我约束和自我管理,但若受助者只想获取却不愿付出,破坏了社会的道德基础,则会被谴责。在制度实践上,福利资格以职业为基础,难以享受社会保险项目的公民才能得到救助,因而是有条件的,而且资金被大量用于发展保险项目,因此提供的救助水平较低。所以保守福利国家主张约束和限制受助者,对其行为表现的研究也延续了敦促与监督的路径。

(二)福利依赖研究的五个面向

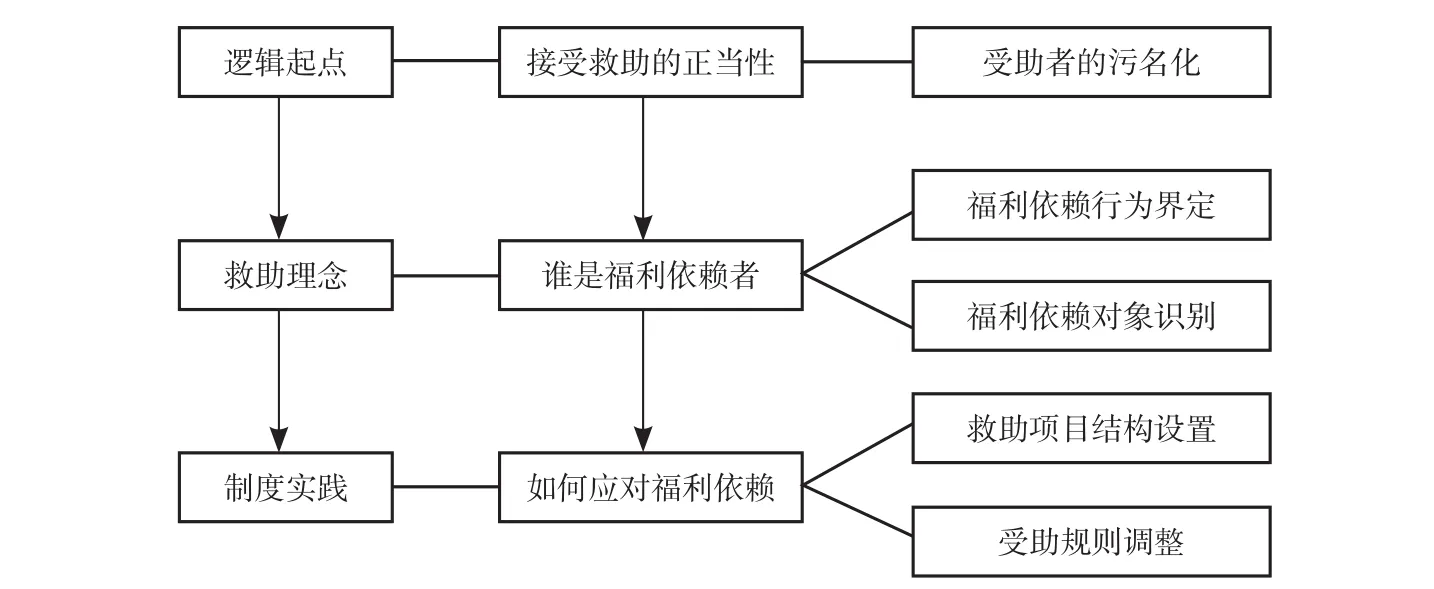

尽管上文归纳出了不同的福利依赖研究路径,但是具体的福利依赖研究仍与不同群组的救助逻辑、理念和实践相关,演绎出了福利依赖研究的五个面向(参见图1)。

图1 福利依赖研究的五个面向

1. 面向一:受助者的污名化

对于受助正当性的判断源于各国救助制度的逻辑起点。无论是利他主义还是利己主义,抑或社群主义,都对社会关系与社会互动的原则进行了本质上的解读,不同的国家群组在其指导下确定了各自的行为规范,并依此判断哪些行为失范。整个社会在遵循行为规范的过程中,会对失范行为进行惩罚。在救助领域,接受救助的行为是否正当就是行为规范的评价标准之一,污名化就是对失范行为的一种惩罚。

2. 面向二:福利依赖行为的界定

通过对救助性质进行判断和对救助目标进行设置,不同国家明确了受助者的受益规则与权利界限。例如,认为救助是补偿的国家,救助的目标就是实现社会平等和公民身份的恢复,因此受助者的权利较为广泛,并且受助金额较为慷慨,其受助时间也不受限制。而认为救助是控制的国家,救助的目标则是惩戒和管制受助者,因此受助者的权利有限,并且受助有较多限制条件,所以受助时间过长、受助金额较多的受助者就被认为产生了依赖。可见,一旦为受助者的种种权利划定了边界,就能判断什么样的行为可以被称为福利依赖。

3. 面向三:福利依赖对象的识别

在对依赖行为进行界定的基础上,福利依赖者的身份内涵即被确定。此外,对穷人的态度也影响了人们对福利依赖者的识别,人们对那些处于劳动年龄、具有劳动能力的受助者的贫困归因不同,则对其受助行为的容忍程度不同。

4. 面向四:救助项目结构设置

由于受救助逻辑和理念的影响,不同的救助制度在项目结构方面存在较大区别,而其中较为重要的区别在于,项目结构的设置是否有助于应对依赖问题并防止福利依赖产生。例如,通过项目设置来筛选受助者,以降低依赖可能性。

5. 面向五:受助规则调整

除通过项目设置应对福利依赖问题以外,制度实践中还经由调整受助者的受益规则来限制受助者对救助资源的过度利用。这些调整包括对受助者进行更加严苛的家计调查、对受助者的受助时间与金额进行限定、对受助者提出工作要求等。

从上述五个面向来看,在社会民主主义福利国家,福利依赖是一个伪命题。首先,一个以利他主义为救助要义的国家并不会在贫困者接受救助时对其进行道德评价,而且公民享有救助权利被认为是理所当然的,因此救助提供的过程是无污名化的。其次,在依赖的界定和识别上,由于救助是建立在普惠性基础上的,是一种广泛的承诺,公民接受救助是对其公民身份的恢复与保持,任何带有污名化色彩的称谓都不应当被冠以受助者,因此福利依赖的说法在斯堪的纳维亚群组并未被广泛使用。再次,社会民主主义福利国家以归因性需求原则和补偿原则为基准,救助制度的水平相对较高,而且保障项目全面铺开,各种层次、各种水平的项目相辅相成,家计调查只被用于极少数项目,因此受助者的权利边界得到了极大的扩展。所以,该群组国家对福利依赖的关注程度较低。

在欧洲大陆国家群组中,那些以职业保护为要旨的社会保险项目得以发展,救助则退居其次,但是在这些国家中,由于坚持重建责任感和社会道德,接受救助仍被认为是正当的,因此受助的污名化程度不高。其次,这些国家的劳动力市场并不情愿承担辅助公民就业的责任,而是将其转移给了家庭,导致不工作的状态得到了默许,并且救助成为了维持此状态的弥补性措施,因此一边接受救助一边失业的情形被视为正当的,并不会被认为是依赖行为,这些受助者也并不会被称为福利依赖者。在制度设置上,救助项目设置也并没有按“是否值得被救助”的标准来区分受助者,发放救助金也以归因性需求原则和补偿原则为基准,救助金的水平相对较高。

而在自由主义福利国家,接受救助被认为是不正当的。受助者的身份就代表着由于行为不端而被迫进行矫正,不仅会招致严格的核查和审批,而且不可避免地带有污名化色彩。在福利依赖的界定与依赖者识别方面,坚信自由主义的国家则认为接受救助破坏了工作模式的根基①蒂特玛斯:《蒂特玛斯社会政策十讲》,江绍康译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2011,第19页。,他们对受助者抱有天然的敌意,故试图将其与其他群体区别对待。此外,受助者社会权利的扩展也受到限制,在惩戒立场上,该群组国家对福利依赖的界定更为严苛,受助者被判定为福利依赖者的可能性更高。在此基础上,该群组国家对福利依赖问题更加关注,他们将通过一系列措施来矫正和重塑受助者品格和行为,以此减轻受助者对救助制度的依赖。在救助项目设置上,借助救助项目分类来区分值得和不值得被救助的受助者,并对不同项目下的受助者区别对待。此外,对于被认为不值得被救助的受助者,该群组往往通过提高其受助门槛、缩短其受助时间、减少救助金、加入工作要求等方式来防止受助者依赖制度。

可见,福利体制限定了福利国家对待救助制度受助者的态度、对福利依赖的界定以及对依赖者的识别,最终引导了福利依赖研究的分野。若从对反福利依赖的赞同度来看,则社会民主主义福利国家最不赞同,保守主义福利国家次之,而自由主义福利国家的赞同度最高。

(三)美国:福利依赖研究的典型国家

以往的研究显示出福利依赖研究已经体现出了部分体制特征:在自由主义福利体制国家中,尤其是美国,对福利依赖的论述已经相当丰富,而在其他福利体制的国家中,相关研究则出现得较迟。

20世纪80年代,作为自由主义福利国家一员的美国兴起了福利依赖研究。乔治·吉尔德(George Gilder)、查尔斯·默里(Charles Murray)与劳伦斯·米德(Lawrence Mead)等人纷纷提出美国救助制度产生了“福利依赖”(Welfare Dependency),尤其是“抚养未成年子女家庭援助计划”(Aid to Families with Dependent Children, AFDC)项目。①乔治·吉尔德:《财富与贫困》,上海:上海译文出版社,1985,第105页;Lawrence Mead. The Real Crisis. Society, 1986, 23(2): 12-15;Charles Murray. Losing ground: American social policy, 1950-1980. Tenth-anniversary edition. New York: Basic Books, 1984.随后,解决福利依赖问题成为了美国福利制度改革的重点之一。

那么,美国对福利依赖群体是如何界定的?该国在自由主义福利体制的指引下,会如何设定救助的规则?本文认为,由于盎格鲁-撒克逊国家群组在对待穷人的态度上采取了严苛的态度,该群组对救助对象的预判是消极的,而且公众对救助制度的受助者也较为敌视。因此,福利的获得不由公民身份决定,而是由“是否值得被救助”来决定,故美国对“福利依赖者”的判断也建立在此基础上。具体而言,美国的公共援助制度将65岁以上的老年人、盲人与残疾人视为“值得帮助的穷人”,有时候还包括残疾儿童,除这些人以外的人则被认为是“不值得帮助的穷人”,尤其是具有劳动能力的年轻人。在公众看来,“值得帮助的穷人”已陷入不可逆的困境,因此这类群体并不会因为接受救助而被苛责。相比之下,“不值得帮助的穷人”被认为有条件和能力去改变自身的处境,该类群体接受救助则被认为是无法容忍的。在公共援助实践中,“福利依赖者”往往指这些“不值得帮助的穷人”。可见,在自由主义的“选择性”导向下,美国对福利依赖者的界定更加严苛。

在实践中,美国为减少公众对救助的依赖而对救助与就业方案进行了数次调整。1962年社会保障法中的社会服务修正案是通过提供社会服务来为帮助受助者恢复就业的第一次尝试,1967年又对受助者增加了工作激励和惩戒措施,一方面提供劳动技能培训并帮助就业,一方面对不参加培训和拒绝工作的受助者进行惩罚。随后,这些措施演化成为更严格的“工作福利”制度,即强制工作成为对享受福利的报答②迪尼托:《社会福利:政治与公共政策》,何敬、葛其伟译,杨伟民校,北京:中国人民大学出版社,2007,第193页。,美国多数地区开始尝试各种方案来阻止福利依赖。例如,20世纪80年代的马萨诸塞州实行了“就业和培训计划”,圣迭戈市实施了长期的强制性工作福利计划“饱和工作创造模型”,加利福尼亚州则实施了侧重提升受助者受教育水平的“独立之路计划”。到1996年,总统克林顿承诺“结束我们所知道的福利”,并在2002年以贫困家庭临时救助项目(Temporary Assistance for Needy Families, TANF)取代了抚养未成年子女家庭援助计划(AFDC)。

可以说,美国对福利依赖问题的关注程度及其对反依赖措施的实施意愿远远强于其他国家,从福利体制的角度来看有其必然性。就研究路径而言,美国继承了自由主义福利国家的惩戒与再造路径。以利己主义为救助制度逻辑起点的美国,尝试通过救助制度来引导个人理性地追求私利,但是该国认为,穷人的行为在很多时候是不够理性的,部分受助者之所以沦为受助者,是因为其自身的特征和自我破坏行为使之错过了改善自我和家人的机会,这些人是不值得被救助的。因此在美国,受助者的身份带有耻辱性色彩,接受救助被认为是不正当的,公众对受助者较为敌视,倾向于借助具有负面色彩的“福利依赖者”称谓冠以受助者。

在福利依赖研究的五个面向上,美国同样体现出了自由主义福利体制的特征。由于美国对救助对象的预判是消极的,因此救助被视为一种控制手段,目的在于矫正受助者行为、塑造受助者品格。在这样的理念指导下,美国通过家计调查严格挑选受助者,并借助救助项目分类来区分出不值得被救助的受助者。对于被认为不值得被救助的受助者,该群组往往通过提高其受助门槛、缩短其受助时间、减少救助金、加入工作要求等方式来缩减受助者的权利范围,一旦超越此范围,就会被识别为依赖者。因此,福利依赖研究兴起并发展于美国就不难以理解了。