绘画的深渊

马文婷

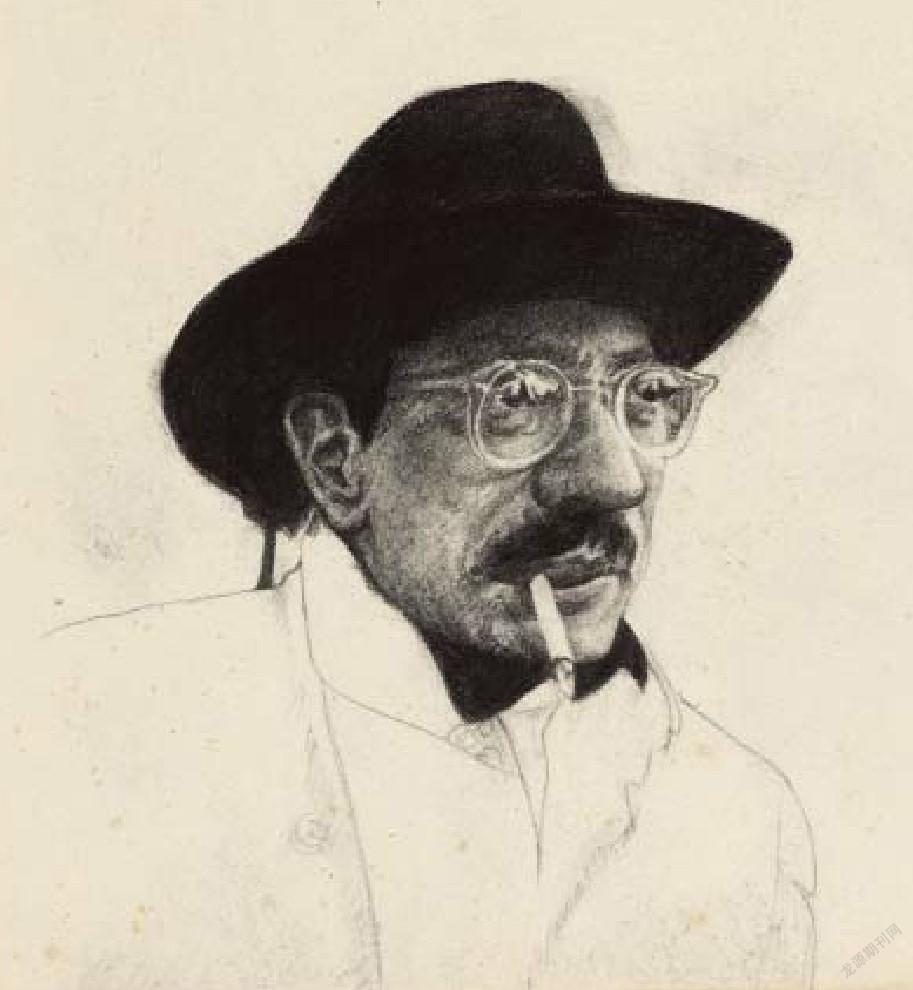

20世纪以来,没有哪位艺术家的作品会像马克·罗斯科(Mark Rothko)一样,收获如此之多观众的泪水。即便不和他悲惨的人生联系起来,这些观众(大部分是没有专业艺术背景的普通人)仅仅是将目光投射在这一片空无的色块之上时,便会立刻被感动得热泪盈眶,抑或是感到恐惧或失落?就像黑色的天空和沉寂的湖水一般,罗斯科用迷蒙、漂浮、交织在画布上的长方块让画面魔力般地拥有了绝对崇高的精神性,充满着宗教的悲悯和悲怆,就像贝多芬的《命运交响曲》一样充满对命运的拷问。然而当我们试图在画面中去追随和把握什么的时候,除了空无,还是空无。

事实上,我从未为任何一幅画哭泣过,哪怕是多年后站在罗斯科巨幅作品的面前。震撼之余,我仍然理智地用小心翼翼的目光去打量着画面的每一处细节。艺术史知识消减了我年轻时候的激情,而理论认知成为了阻挡我们情感表达的一道藩篱,精神、情感这类最基本、最普遍的体验有什么好谈论的价值呢?人们更愿意将罗斯科归入纽约画派成功抽象表现主义艺术家的类别,而不会去细细品味他和波洛克之间的差异,而“被一幅绘画所感动”则成为了非常个人化的理由。尤其在当代艺术观念盛行的今天,绘画不断被逼迫至边缘,如果画家没有研究性的社会视野和工作方法论,几乎没有办法立足并和其他媒介相较高下。这时候大谈“抒情”似乎是非常羞耻和落伍的一件事,对知识的构建和图像的再生产成为今天艺术系统最基本的方法,而精神和情感这类无法用言语去表达清楚的东西已经越来越没有它特立独行的价值了。

在这一点上,我自认可能是一个比较传统的艺术家,从一开始我就非常在意作品的情感表达和背后沉重的精神基调。罗斯科教会我的,是将画面看作是联结画家、观众和世界的一个中介;画面不表达明确的观念,也不叙述具体的内容;用色彩和形体去传达精神,用绘画去表现“失去”。让不同身份、不同文化背景的观者通过作品转而面向对个人自身生存意义的思考和追问。在艺术史的漫漫长河中,形式被成為样式而留存,像一个标本,而唯有精神可以穿越几百年的时光,直击每个人的心灵世界。这是我在今天最看重的艺术价值,也是对我个人绘画的期待,就像罗斯科所说的:“绘画,一定要像奇迹一样。”

责任编辑:孟 尧