胶东面花的艺术探析

俞婷 贾京生

摘 要:胶东面花是齐鲁民俗文化的重要组成部分,是老百姓在岁时节令、人生礼仪中的必备佳品。从历史渊源出发,结合胶东面花的吉祥寓意、艺术特征、工艺流程等方面分析,通过对胶东面花实地考察,以及向龙口市代表性传承人曲丽荣老师深入学习等方面,力求对胶东面花展开相对细致的探讨,挖掘出胶东面花的艺术价值,希望对胶东面花的保护和传承起到一定的推动作用。

关键词:胶东面花;技艺;民俗;曲丽荣

胶东面花是胶东地区的一种面食艺术。胶东地区是指胶莱平原以东的山东半岛地区,包括烟台、威海全部和青岛东部。胶东面花是随着胶东地区的面食风俗而产生的,并流传至今。其中曲丽荣老师作为胶东地区颇有名气的市级面花传承人,13歲便跟着母亲学习,随着日积月累的创新实践,制作技艺精湛。逢年过节,当地老百姓总会找她赶制胶东面花来辞旧迎新(如图1)。

图1曲老师赶制面花及参加《欢乐中国行》节目留影(注:笔者实地考察拍摄)

一、胶东面花的悠久历史

胶东面花是民间传统面花中的一种,文字记载的民间面花可上溯至汉代。《中国大百科全书·轻工卷》记载:“汉代迎神赛会上的傩舞便以面团塑成鬼怪头部形象。《论语·乡党》《礼记·月令》《吕氏春秋》中均记载古人驱疫除病的禳祭,即大傩。其中舞蹈者头顶面制鬼怪头形,祈祷神灵。宋代王谠《唐语林》卷七载:唐代崔安潜信佛吃素,镇西川三年唯多蔬食,宴诸司以蒟蒻之类,染作颜色,用像豚肩、羊臑、脍炙之属,皆逼真也。”卷八又载:“明皇朝(712年-755年),海内殷赡,送葬者或当街设祭,张弛帏墓,有假花、假果、粉人、粉粻之属。”足见唐代民间面花已经广泛应用于祭祀和自娱中。到了宋代,民间面花已与百姓生活息息相关,成为岁时民俗的必备之物。据宋代陈元靓《岁时广记》卷二十六引《岁时杂记》:“京师人以糖面为果实,如僧食。但至七夕,有为人物之形者以相饷遗。”明清时期,是民间面花发展的鼎盛时期。明代《宛署杂记》中记载北京的习俗:每逢七月,农家用面团捏成果实等状,挂在田地上,称为挂地头,祈祷年丰。清咸丰年间,山东菏泽的民间面花艺人将当地的祭祀用面人和江南的糯米人儿糅合在一起,并开始游乡串村销售,从而形成了享誉全国的“捏面人儿”手艺。

古往今来,胶东人民素有食面传统,历史上胶东面花的习俗盛行于登州府、莱州府等小麦高产区地带,主要原料是小麦精粉,通过发面、捏塑、锅蒸、彩绘而成。制作面花的岁时节令尤多,民间俗谚:“清明燕,端午蛋,正月十五捏豆面”“做春燕,捏龙凤,描花画叶欢吉庆”。但胶东面花最早是广泛应用于祭祀中。据《史记》载述,秦始皇统一中原在胶东地区设郡,曾经三次来到烟台的芝罘岛祭拜神灵,祭品是用小麦面为主料制作成猪、牛等,我们常说的“馒头”便是民间面花的滥觞。如今由于该区地处沿海,人们都有出海捕鱼的习惯,在出海之前会举行一些祭海仪式。起初人们都是用牲口祭拜,后来枣饽饽逐渐代替牲口,因而胶东面花早期谓之“大枣饽饽”。

随着时代的更迭,胶东面花依然在民俗艺术中久负盛名。曲丽荣老师所创作的胶东面花艺术,基于胶东地域特征和民俗活动创造出美轮美奂的胶东面花。胶东面花题材广泛,主要是现实生活中的动植物、言必吉祥的祝福语以及神话传说中的美好形象(如图2)。运用夸张手法,憨态可掬的造型表现赋予面花契合内心的情感。曲丽荣将这些美好祝愿烂熟于心、胸有腹稿,在设色上采用民间广为流传的“红间黄,喜煞娘”“红搭绿,一块玉”等口诀,喜庆祥和的气息在胶东面花上发挥得淋漓尽致。这些精心蒸制的面花主要用来祭祀神灵、祈福纳祥、辟邪消灾、馈赠亲朋等用途,始终承载着人们对于胶东面花更深层次的精神文化寄托。

二、胶东面花的吉祥寓意

胶东面花塑造的形象是符合民俗文化心理的,是老百姓喜闻乐见的,是一种民间生命力极强的造型艺术(如图3)。胶东地区由于受海洋的影响,与同纬度的内陆相比,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,物产丰富。这些独有的地域优势在满足了老百姓的基本生活需求之外,胶东面花也增添了更多的生活情趣和文化内涵,成就了中华民族优秀璀璨的非物质文化遗产,孕育了“因时而为、因需而制”的胶东面花习俗。其中以岁时节令尤多,像春节、元宵节、重阳节等这样的传统节日,胶东面花是必不可少的。

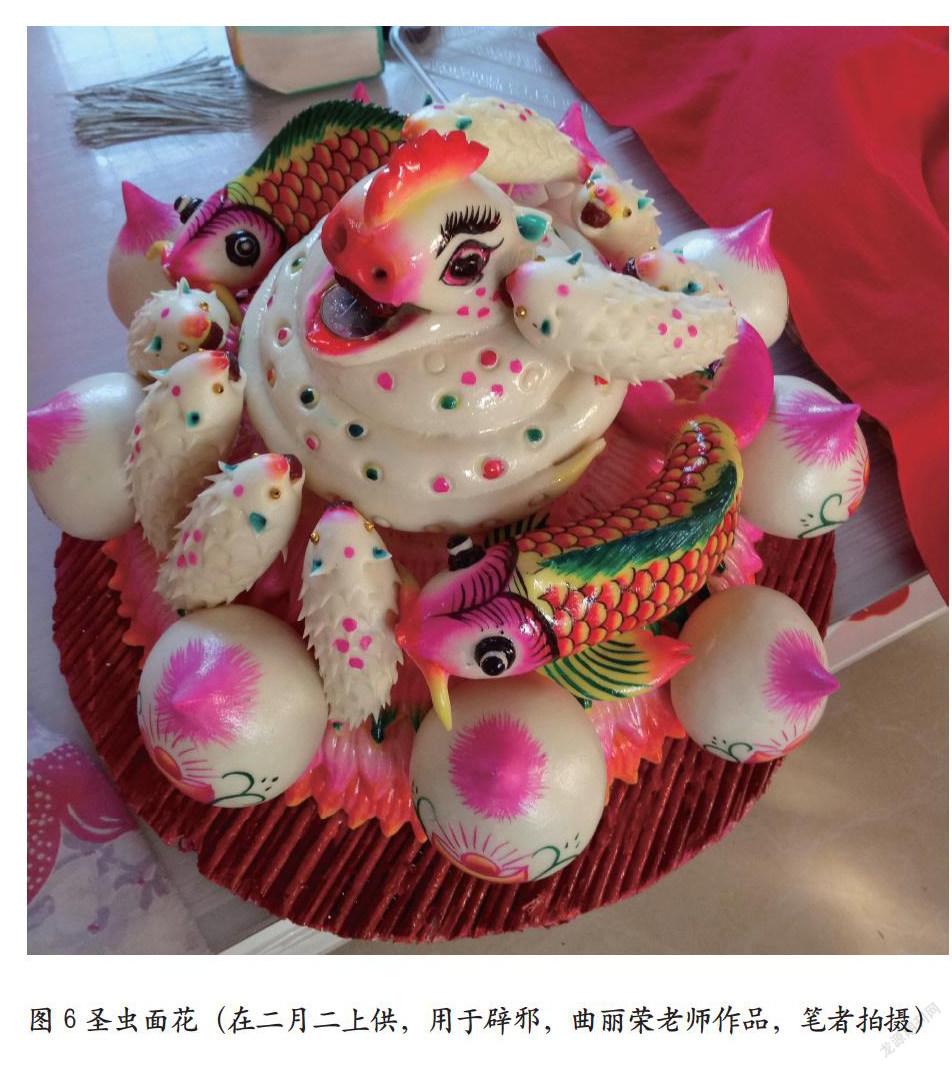

春节。“过年适合做‘猪头’和‘神虫’造型,‘猪头’放在阳台上,表示生活富裕;‘神虫’放在粮囤、面缸里,表示来年五谷丰登。”胶东地区普遍用面做“圣虫”,“圣虫”的形状似蛇,但老百姓讲“长虫长,圣虫短”,正月十四、十五“圣虫”的脸要朝外,十六面朝里,取“里升(圣)”之意。

元宵节。胶东地区素来有“捏面灯”的习俗,将制作好的面灯点燃即可放入家中的各个角落,面灯照射来吓退害虫毒蝎,用以保佑家中老小平安无事。

二月二。“二月二,龙抬头,大仓满,小仓流”之说,是日将“圣虫”放在粮囤里用以祈求国泰民安、风调雨顺,粮食取之不尽、用之不竭。

三月三。胶东的“小媳妇节”。民谣曰:“三月三,大燕小燕整一千。”节前新媳妇回家,三月三这天从娘家回来时,要带回许多面燕,分发给大家,表示“燕子归巢”,回报父母的养育之恩。燕子个数原本多多益善,而今讲究两个,一儿一女,“好”事成双。

七月七。俗称“磕巧饼”。与其它面花不同,它是将揉好的面放在木制的模具里摁匀,然后在面板上一拍,一个巧饼就出来了。巧饼的大小、形状以及厚度由模具决定。图案一般有金鱼、莲蓬、蝙蝠、寿桃、石榴等。

重阳节。胶东地区有“吃糕”的习俗。花糕以面为主,单层的将枣栗之类的果品插在糕上,双层的则将其夹在中间,有的还捏两只面羊放在上面,取重阳之意。

以上是节日中的胶东面花的吉祥寓意——下面是其他方面的表现。

山东人讲:“庄户人,三大喜,上梁娶妻添新喜(生子)”。在人生礼仪中,胶东面花同样扮演着举足轻重的角色。

结婚面塑。需要八大件:两对龙凤两头喜、一对鱼有剩余、一对鸳鸯不拆对。两大盆:底盆称为“聚宝盆”,一个是六条鱼的面塑,另一个是九个桃子的龙凤面塑。龙凤饽饽婆家留下,鱼饽饽婆家要回给娘家一个金鱼,讲究的是:“金鱼两头跑,家家有余粮。”

满月、百天面塑。小孩出生一个月,母亲要带着去姥姥家,须做一对“长穗(岁)”,形如纺锤,出门时在孩子怀里放一放,取长命百岁之意。孩子出生一百天,先由奶奶家做出一斤重的饰有吉祥图案的桃子,谓之“毛桃来,欢虎去”。姥姥家这边如是女孩须有燕子,如是男孩必是一对龇牙瞪目的大老虎,寓意宝宝虎虎生威。

祝寿面塑。民间蒸制寿桃、佛手等。先有面塑底盘,上面一般有九个桃子,寓意九九洪福。包含“九只桃子一双手,老人活过九十九”的美好愿望。有些家境优越的儿女会订做一些“麻姑祝寿”“松鹤延年”或者“寿星驾到”等主题的面塑。

上梁面塑。梁上供龙凤,供桌上摆放十个桃子,门口有狮子,窗台上有鱼,具有“蟠龙抬头,凤落宝地,生活富余”等美意。另有看门辟邪的狮子,身上藏有弹簧,摇头摆尾活灵活现。

胶东面花的主题内容与胶东人民的生活是息息相关的。活灵活现的胶东面花不仅满足果腹的需要,更是渗透到我们今天所讲的饮食文化中。一方面,胶东地区三面环海,具有靠海而生的习性特征。每逢谷雨前后需择日祭海,俗称“祭海节”。即在海滩上摆满各式各样的胶东面花,保佑渔家平安归来,鱼虾满仓。另一方面,运用谐音、隐喻、象征等表现手法制作出祈福纳祥、辟邪禳灾的美术造型与文学中的表达方式具有异曲同工之妙。譬如胶东面花的鸳鸯造型是婚庆专属形象,呈现了新人百年好合的幸福定义。这种符号化的视觉形象在潜移默化之间与人们产生心灵共鸣;再如枣饽饽谐音为“早”,蕴含“早发”之意;另外蒸煮时将裂开个口子的面花称为“面花笑了”,正常的发面是不“笑”的。而“发面”的发与“发财”的“发”是一样的,故这也是个好兆头。这些表达如意吉祥的面花集结了胶东人民的智慧与勤劳,在社会中起到维系亲族、趋吉避凶、艺术传承等作用。

三、胶东面花的艺术特征

胶东面花在造型上具有明显的写实风格,体现了人们长期劳作的特征,由于胶东面花多用于民俗活动之中,民间艺人们也会根据实践经验、装饰效果等方面综合考虑面花的造型,使其更加多样化、细致化。在曲丽荣老师的家中随处可见的是千姿百态的面花,有鲤鱼、猪头、圣虫、老虎、鸳鸯等造型;还有在佛手、寿桃、石榴等上面绘有花鸟虫鱼等纹样,有些还会写上一些祈福纳祥的字样;另有一些是组合式的面花造型,先做好一个类似圆形底盘,底盘一般为富贵竹叶、荷叶等装饰造型,在底盘上插上龙凤、荷花僧人、仙女、寿星等附件搭配装饰,造型饱满、突出主题。

题材上也十分丰富,胶东面花主要是老百姓对于美好事物的向往和内心情感的传达,大致分为两个方面的主题——辟邪禳灾和祈福纳祥。在辟邪禳灾方面,早期由于自然条件恶劣、信息闭塞、科技不发达,胶东地区地处沿海,人们只能依海而生,他们无法预测和抵挡自然灾害,因此把辟邪禳灾的心愿传达到胶东面花之上。如常见的圣虫、面老虎、面狮子等都有此意。在祈福纳祥方面,在过去生产力水平不高的情况下,人们有对生殖的崇拜和美好生活的向往。在胶东面花中的表现有象征爱情的鸳鸯、象征富裕的鲤鱼、象征五谷丰登的猪头,还有代表长寿百年的寿桃等,形象传神,栩栩如生。

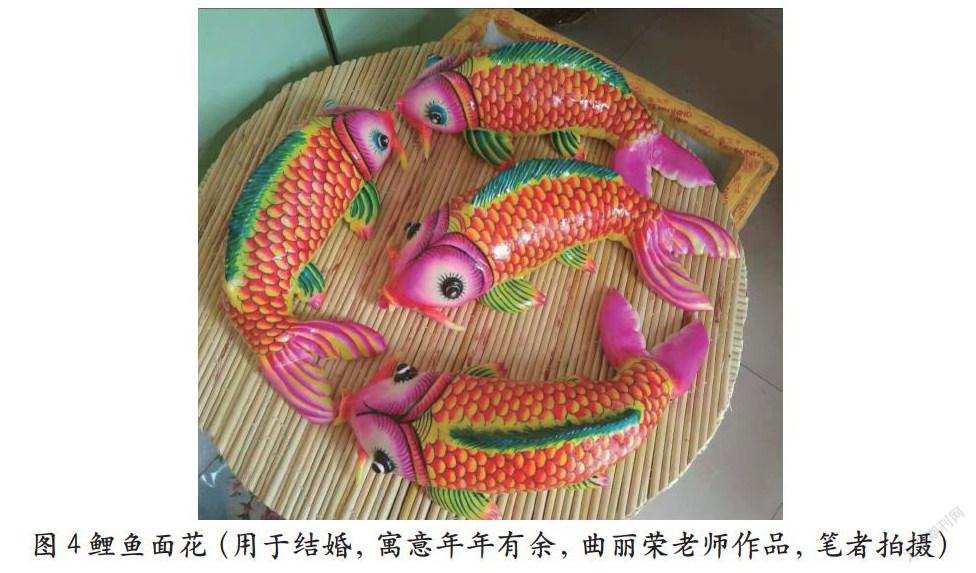

在用色上胶东面花色泽浓艳、对比鲜明,以“施重彩”为用色特点。玫红、亮绿、明黄这些绚丽喜庆的颜色使面塑造型生动活泼。用黑色线条勾勒,具有强烈的视觉冲击力。用色不落窠臼,较为大胆夸张、粗犷奔放,使色彩摆脱自然原色的束缚,形成极富装饰性的色彩特征,体现出浓郁的胶东特色和审美艺术价值。如鲤鱼面花,善于采用红、绿两种互补色,为了平衡整体视觉效果,曲丽荣巧妙运用黄色为过渡色使画面毫无违和感,色彩统一。鱼鳞上的红色用笔触晕染展开,立体逼真,喜庆热闹(如图4)

图4鲤鱼面花(用于结婚,寓意年年有余,曲丽荣老师作品,笔者拍摄)

较之西北地区的面花,胶东面花大体上呈现强烈的视觉冲击力。除了大面积的红、黄、绿以外,还配有少量的蓝色以示点缀。从造型上看,胶东面花比西北面花更注重内部结构,作品人物的面部表情、身体结构等细微转折都刻画得活灵活现。而西北地区的面塑多以敦实厚重的圆雕造型为主,大都呈扁平型,删繁就简、高度概括,大多追求神似。譬如山西地区的定襄面花,是晋北面花的代表,最大的特点是多偏重素色,爱捏胖妞和动物,以面粉本色较好地展示娃娃白净的肤色,再以各色枣、豆点缀。

中华文化所讲究的形意相和、秀外慧中,在胶东面花中有充分的表现。而做到形神兼备绝非易事,从造型设计开始就需要手艺人不断翻新钻研,曲丽荣老师为了适应大众需求与视觉审美,曾尝试性地用灯泡做面花中动物的眼睛,在之前一些活动中,她还着手在大型看门狮子面塑中安置线路,活动中“点亮”狮子双目,还将弹簧运用在动物的翅膀上呈现翩翩起舞的动态美,深受人们的青睐。

四、胶东面花的精湛工艺

胶东地区依山傍水,因生活习惯和胶东特色,在视觉形象上不同于山东其他地区的艺术创造,而胶东面花的制作过程更是考验制作者的手艺。民间面花分为两大类,一类是可食用的“胶东花饽饽”,主要以小麦粉为材料,如制作馒头一样使其发酵或以黑豆、红豆和大枣点缀其中,制作过程无任何添加剂,上锅蒸熟后以植物颜料彩绘成抽象概括的花鸟虫鱼瓜果等吉祥图案。另一类是不可食用的“胶东面塑”,以面粉调合六种以上防腐剂,捏制成形,再用颜料彩绘成精巧细致的带有主题性质的工艺品。它能长期保存,已成为雅俗共赏的艺术品。曲丽荣所制作的面花多为不可食用的面塑,造型上更为复杂多样,制作上也有别于可食用的花饽饽,多取材于日常用品,比如狮子或者凤凰造型,头、尾巴和身子用弹簧连接,晃动时可以呈现出动态美感,不像胶东花饽饽那样将面团直接揉捏成一体。

胶东面花之所以具有艺术价值,在于艺人们能够运用最天然的材料、最朴实的工艺制作而成。面板、擀面杖、小剪刀、几支画笔、一把刷子是简单方便的制作工具,结合“印、捏、镶、滚”加工制作出来的面花作品表面光滑、面料硬实。面花制作大致分为“擀面——扎面——捏塑——修剪——發酵——蒸煮——上色”等工序(如图5)。揉面需要反复揉搓,动作要快、用力均匀、边揉边收这样才能使面团圆润光滑。手的捏制和剪刀的修剪是面花的重要工序,也是考验制作者手艺的依据之一。蒸煮,需先急火待锅中的水完全沸腾之后,再转慢火蒸25分钟左右关火。关火后也不能着急打开锅盖,还需焖上大概5分钟左右即可出锅,这样蒸熟的面花防止造型回塌,面质也更光滑细腻。最后的调色描绘考验的是手工艺人对绘画审美的不同理解,也最能体现手工艺人的制作水平,如果绘画水平高超,能掩盖面团在制作或者蒸煮过程中的不足。曲丽荣采用的是水溶性颜料——国画颜料,由于她具备一定的美术功底,并不像其他面花艺人那样将颜料加入面团中揉搓均匀,而是把“红、黄、绿”三种国画颜料用清水兑好,直接在蒸熟干透的面花上画。如果面花造型复杂,色彩种类丰富,便将三种颜色颜料互相调配,利用中间色原理调成自己想要的色彩。如图6将面团揉成长长一条,从里向外卷成圣虫的造型,又拿出剪刀在造型上修剪、捏制,用画笔点缀成一个圆头形大鸡冠、黑眼睛、红舌间夹着一颗红枣和几枚钱币,躯干呈蛇盘状的圣虫便脱颖而出了。

胶东面花工艺,是手工艺人秉承家族传承技艺保留下来的。随着信息化传播速度的不断加快,胶东面花享誉中外。不管是胶东人民为了过节祝寿等节庆习俗需要,还是慕名而来的远方朋友都会订购一些胶东面花。胶东面花在顺应市场供不应求的趋势下,它的不足之处也渐渐显现。一方面手工艺人缺乏创新意识,胶东面花的纹样、造型等特点千篇一律,手工艺人的创作风格也是如出一撤。另一方面,由于手工艺人当前太过注重效益,以至于面花技艺停滞不前(如对于胶东面花本身存在易碎、易褪色等缺陷少有耐心去钻研它使其改善)。为了保持胶东面花艺术盛久不衰,首先亟须手工艺者发挥当代所提倡的“工匠精神”,对传统艺术具有精益求精、推陈出新的创作理念。随着胶东地区旅游业的兴起,政府应当大力宣传胶东面花,使得这种民俗文化成为当地的招牌,并且通过一年一度的祭海节,让手工艺人相聚一堂交流学习。另外,开发产品的艺术特质,深刻挖掘胶东面花的文化内涵,设计一些相关的旅游纪念品;努力打造胶东面花品牌,完善胶东面花在包装、保存等方面的不足之处,使胶东面花向量化、个性化、细化方向发展。

五、结语

今天,胶东面花不仅仅是一种食物,还是集审美价值、经济价值和文化价值为一身,逐渐渗透到乡土文化当中的艺术形式。这种源于民间、植根于人民生活的表现方式,承载着胶东人民更深层次的精神寄托。在不同时期具有不同的历史使命,这就要求我们在继承面花文化的基础上,坚持“取其精华,弃其糟粕”的创新意识,让胶东面花在齐鲁大地上熠熠生辉,走向世界。

参考文献:

[1]靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2004.

[2]刘志刚.胶东花饽饽——“烟台面塑”重彩登台[J].走向世界,2013(36):40-43.

[3]鲁汉.民间面花[M].南昌:江西美术出版社,2006.

[4]毕文杰,庄一兵.胶东面塑艺术造型初探[J].大觀,2016(1):28.

[5]薛洁.胶东面塑的艺术特征及文化内涵探析[J].山东工艺美术学院学报,2016(6):117-120.

[6]曾文琦.面花面塑[M].武汉:湖北美术出版社,2014.

[7]张丽娟.民俗信仰视角下的胶东花饽饽视觉形象研究[D].重庆:重庆大学,2013.

[8]宫楚涵.面塑[M].合肥:黄山书社,2014.

[9]吕树倩.山东胶东“花饽饽”传统工艺文化的聆听与对话[D].长沙:湖南师范大学,2013.

[10]薛昊.古老民俗的传承之美——胶东面塑的艺术诠释[J].美术大观,2012(12):74-75.

作者简介:俞婷,清华大学美术学院硕士研究生。

贾京生,清华大学美术学院教授。