黑釉高足尖顶桃形器功能研究

王文丹

【关键词】黑釉高足尖顶桃形器;邢窑窑址;脊饰;滴当火珠

【摘要】1997年,邢台市顺德路隋代邢窑遗址出土了5件黑釉高足尖顶桃形器。由于此前未见此类器物出土,亦缺乏相关文献记载,引起学界广泛讨论。文章结合现存古建筑、相关出土遗物和文献资料,在已有研究成果基础上认为,高足尖顶桃形器既可以用作小型建筑和“建筑式”明器的脊饰,也可以作为筒瓦之上的瓦钉帽,即《营造法式》中记载的滴当火珠使用。

一、黑釉高足尖顶桃形器简介

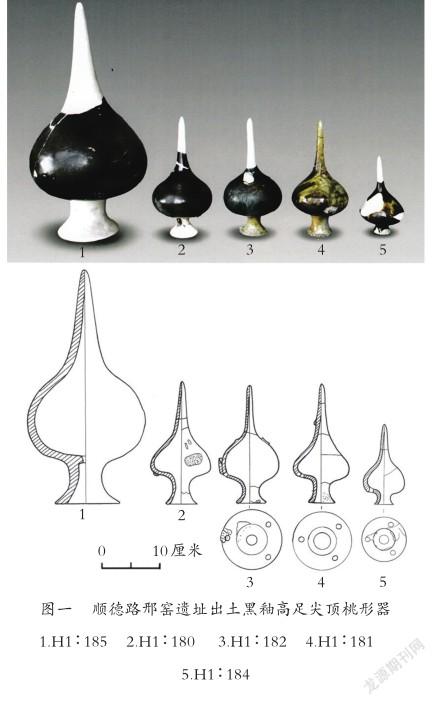

1997年9月,邢台市文物管理处于邢台市桥东区顺德路附近抢救性发掘了一处邢窑遗址[1]。与过去发现的邢窑遗存相比,此次发掘的遗址不仅使邢窑的整体分布区域有所扩大,在遗物方面也有新的收获,黑釉高足尖顶桃形器便是其中之一。该器物出土于H1中,共5件(图一),因此前发掘中不曾出现类似器物,文献中亦无相关记载,发掘者暂根据其形态为其定名。

经修复还原,5件黑釉高足尖顶桃形器均为细长尖柱状顶,溜肩,鼓腹近桃形,喇叭口状足,内体中空,其中3件鼓腹下方有1~3个圆孔。灰白胎,器体主要部分施黑釉或酱黑釉,底足无釉(表一)。

这5件器物分为三种规格,其中H1∶185肚径最大,为20.7厘米,H1∶180、181、182的尺寸居中,肚径在10厘米左右,H1∶184肚径最小,为7.2厘米。器物或粘有窑渣,或施釉不匀,或釉色效果不同,甚至腹底孔数也不统一。根据这些特征推测,此类器物或为批量生产,存在同一尺寸产品生产多件备选,择优使用的情况,这5件器物应是淘汰的次品。杨敬好先生根据胎、釉等特点将其年代定在隋至初唐年间[2]。

关于其功能,原发掘报告根据其“制作精美,且大小有序,釉色与瓷瓦相同”等特点,推测其用途“与瓷瓦相同,与建筑装饰有关”[1]。柴立廷在《邢窑出土陶瓷浅议》一文中也认同此观点[3]。从伴出器物来看,与高足尖顶桃形器同出的还有黑釉板瓦4件和黑釉筒瓦1件,这些瓦件的尺寸、形制与实际应用者无异,虽数量不多,但可以说明建筑用材是邢窑的产品之一,造型独特的桃形器应该也是邢窑生产的一种瓦件。

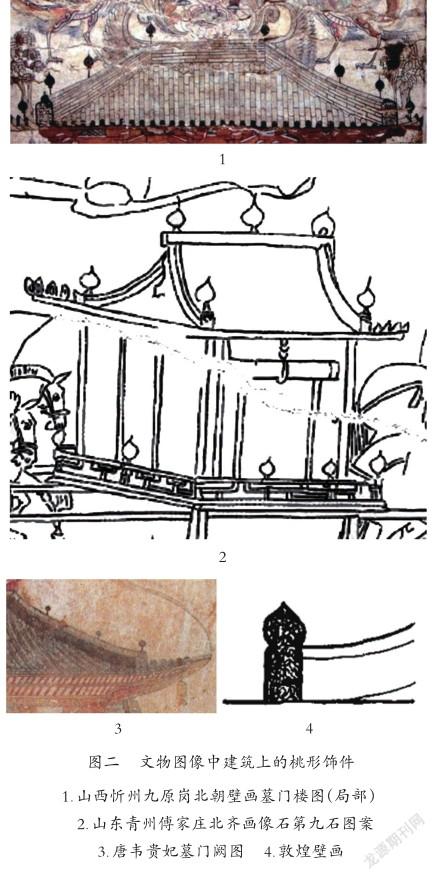

王飞峰在研究中发现,山西忻州九原岗北朝壁画墓门楼图[4](图二,1)和山东青州傅家庄北齐画像石第九石所刻图案(图二,2)中有类似的尖桃形饰件。这些饰件分置于正脊与垂脊上,中间插有杆子,与顺德路邢窑遗址发现的高足尖顶桃形器在形制和颜色上很相似,因而他提出二者应是同一類器物的观点[5]。除此以外,唐乾封二年(667)韦贵妃墓中的门阙建筑图[6](图二,3)和敦煌壁画[7](图二,4)中也出现了类似形象,这为我们研究高足尖顶桃形器的功能和使用方法提供了新思路。

二、黑釉高足尖顶桃形器用途推断

从以往的研究来看,顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器属建筑构件已成为大多数学者的共识。但形态类尖桃的器物颇多,质地也有多样,所以我们需要考虑更多的前提条件来缩小研讨范围,如尺寸、形态、出土环境、摆放位置、安放方式等。笔者综合考虑各种因素,再参考文献、实物、图像等资料,经过比对发现,黑釉高足尖顶桃形器可能作为脊饰、顶刹、瓦钉帽三种用途使用,现分析如下。

(一)脊饰

王飞峰先生所举例子中的桃形饰件是作为脊饰用于非攒尖顶建筑的正脊或垂脊上。由其文中例举的图像资料来看,应存在这种可能,但还需考虑建筑规模和等级。

1.用于正脊

首先,我们可以通过九原岗门楼图中的鸱尾推算出其屋脊上桃形饰件的尺寸。方法为:将图导入AutoCAD中依比例进行缩放测量,得到鸱尾与桃形饰件的高度比约为4∶1(本文其他尺寸数据若未注明出处,则亦为采用此测量方式所得)。根据《营造法式》卷十三“瓦作制度·用鸱尾”条:“殿屋……五间至七间,高七尺至七尺五寸”[8],则鸱尾高度约为224~240厘米(本文宋尺长度取0.32米[9]),由此推算,图中尖桃形饰件的高度约为56~ 60厘米,则顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器的尺寸明显偏小。而一些建筑正脊中间的宝瓶虽然亦为桃形,但其高度远超出土的高足尖顶桃形器,如山西洪洞县广胜上寺毗卢殿正脊中央的宝瓶高约130厘米(图三)[10],五台山佛光寺东大殿正脊中央的宝瓶高度约为66厘米[11]。由此可见,顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器不可能作为脊饰用于大型建筑。

尽管如此,顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器仍存在用于小型建筑的可能性。隋仁寿宫井亭遗址出土的小型鸱尾,复原后高为46.5厘米[12]。唐华清宫星辰汤出土的灰陶鸱尾,通高52.4厘米[13]。若以上文鸱尾与桃形饰件高度4∶1的比例换算,则复原高度为13厘米的H1∶184的尺寸较为合适,那么顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器存在装饰在类似小型建筑正脊处的可能。

此外,隋代李静训墓出土的房形石棺歇山顶正脊中部的宝瓶,高度约为15厘米,最大肚径约为11厘米(图四)[14],其尺寸介于高足尖顶桃形器标本H1∶181与H1∶184之间。结合山东青州傅家庄北齐画像石第九石所刻图案(图二,2),顺德路邢窑遗址出土的黑釉高足尖顶桃形器用于模拟真实建筑的建筑式明器之上也应是合理的[15]。

2.用于垂脊

由图二可知,在建筑的垂脊上可能也安装有桃形饰件,其高度略小于脊头瓦。出土形态较为完整的脊头瓦标本有:隋仁寿宫、唐九成宫3号遗址出土的莲花方砖边长33.8厘米[12],隋唐洛阳城东城砖瓦遗址出土的唐代垂兽边长18厘米[16],陕西富平县三原村唐代遗址出土的两件脊头瓦,边长分别为24.5厘米和23.5厘米[17]。顺德路邢窑遗址出土的5件高足尖顶桃形器中,除H1:185外,其余4件的尺寸基本符合。所以顺德路邢窑遗址出土的黑釉高足尖顶陶形器作为垂脊脊饰的假设应是成立的。

(二)顶刹

一般塔类建筑或攒尖顶建筑顶部常常装饰有桃形宝珠(图五),这种桃形宝珠虽在形态上与高足尖顶桃形器相似,但其尺寸巨大。所以,顺德路邢窑遗址出土的黑釉高足尖顶桃形器不适用于实际建筑。但从形态、尺寸考虑,高足尖顶桃形器或许存在作为这类建筑明器顶刹的可能。

如1966年河南新密市法海寺塔基出土的北宋咸平二年(999)三彩琉璃塔,其塔刹顶端宝珠高约8.5厘米,最大肚径约5厘米(图五,3)[18]。1978年江苏省溧阳县李彬夫妇墓出土的黄釉陶仓,其顶部宝珠高度约为12厘米,最大肚径约为7.5厘米(图五,4)[19]。但是,即便法海寺塔基出土的三件三彩琉璃塔均是分成两部分制造再组装成塔的,可刹顶的桃形宝珠是与塔刹连为一体,无法分开的,而且目前尚没有文献记载和文物实例可以证明明器塔的刹顶可以进一步拆分。此外,高足尖顶桃形器足微喇,无法直接插在塔顶部,需借助楔钉类构件,且其足部无釉部分露出也有失美观。

因此,顺德路邢窑遗址出土的黑釉高足尖顶桃形器用于攒尖顶建筑或建筑明器的假设无法成立。

(三)滴当火珠

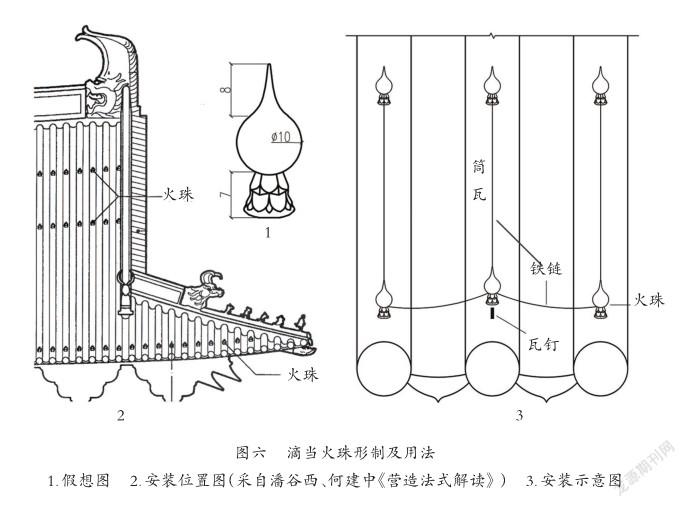

那么,桃形器是否可能用在实际建筑中的其他位置?在《营造法式》中,笔者发现了一种与高足尖顶桃形器的形态和尺寸都很相似的瓦件——滴当火珠。

滴当火珠,又名滴当子,是一种安装于筒瓦之上作钉帽用的瓦件。《营造法式》记载了其造型、用在不同等级的建筑时的尺寸以及不同尺寸滴当火珠的功限和料例。

首先,《营造法式》卷十二“旋作制度”记载了用于佛道帐(一种按房屋造型制作的壁橱,用于放置佛经)的滴当火珠的尺寸和比例:“高二寸五分,每高一寸即肚径四分。每肚径一寸即尖长八分,胡桃子下合莲长七分。”[8]由此可见,滴当火珠分为尖、肚、足三部分,足部以上为胡桃子状,肚为桃形,足部顶小底大,呈合莲状(即莲瓣朝下)[20],因其需要罩在瓦钉上使用,所以内部中空。从其形状来说,顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器基本相符。笔者按上述尺寸推算出滴当火珠尖、肚、足各部分的高度比为8∶10∶7,通高与肚径比为2.5∶1,并对其形制和使用方法进行了假想复原(图六,1、3)。

其次,《营造法式》卷十三“瓦作制度”详细记载了不同等级、规模建筑使用滴当火珠的不同规格。建筑等级越高,规模越大,滴当火珠尺寸越大,建筑等级较低或规模较小,则用尺寸较小的滴当火珠。根据书中给出的通高数值,笔者依上文比例关系计算出用于不同等级和规格建筑上的滴当火珠的尖、肚、足的尺寸(表二)。忽略手工制品的误差影响,在顺德路发现的5件高足尖顶桃形器中,除肚径偏大的H1∶185和肚径偏小的H1∶184,其余三件(H1∶180、181、182)的肚径尺寸均处于用于“四阿殿七间/九脊殿九间”和“四阿殿九间以上/九脊殿十一间以上的滴当火珠之间。且5件高足尖顶桃形器的尺寸规格各有不同,如此也与滴当火珠的特征相合。

最后,《营造法式》卷二十六“诸作料例一”中记载了各瓦件安装时所需石灰的重量,其中“滴当子每一枚以高五寸为准,石灰五两,每增减一等,各加减一两”[8]。说明滴当火珠需填塞石灰后安装在固定筒瓦的瓦钉上。若顺德路邢窑遗址出土的高足尖顶桃形器为滴当火珠,以这种方式安装,即使足部未施釉,也不会影响美观。而其腹底留有数量不等的小孔,则可能是为了在安装时添加牵拉的绳链,以增加稳定性。

因此,顺德路邢窑遗址出土的黑釉高足尖顶桃形器为滴当火珠的可能性较大。

三、结语

综上所述,笔者以为,顺德路邢窑遗址出土的5件黑釉高足尖顶桃形器的用途存在两种可能:其一,作为脊饰用于小型建筑或建筑式明器的正脊上,或用于建筑的垂脊处;其二,作为钉帽扣于筒瓦的瓦钉之上。本文观点暂备一说,仍待日后有更多出土实物来验证,还请方家不吝赐教。

附识:本文缘起于彭善国老师的《陶瓷考古》课程,写作过程得到导师周学鹰教授指导,芦文俊同学、鲁迪师姐、网友尾黑在材料上的启发,河北考察得到迟畅师姐、何乐君师兄、王梦珊同学、胡梦丹同学的帮助,文章修改期间得到子玲的照顾、编辑老师们中肯的修改意见,谨表深切谢忱!

[1]河北省邢台市文物管理处.邢台隋代邢窑[M].北京:科学出版社,2006.

[2]杨敬好.论邢窑的黑釉瓷[J].文物世界,2015(2).

[3]柴立廷.邢窑出土陶瓷浅议[J].邢台学院学报,2013(4).

[4]山西省考古研究所,忻州市文物管理处.山西忻州市九原岗北朝壁画墓[J].考古,2015(7).

[5]王飞峰.忻州九原岗北朝壁画墓门楼图建筑用瓦考略[J].北方文物,2018(3).

[6]徐光冀.中国出土壁画全集陕西卷:上[M].北京:科学出版社,2011:193.

[7]萧默.敦煌建筑研究[M].北京:机械工业出版社, 2003:245.

[8]李誡.营造法式[M].上海:商务印书馆,1954.

[9]刘春迎.从北宋东京外城的考古发现谈北宋时期的营造尺[J].文物,2018(2).

[10]柴泽俊,任毅敏.洪洞广胜寺[M].北京:文物出版社,2006.

[11]张映莹,李彦.五台山佛光寺[M].北京:文物出版社,2010.

[12]中国社会科学院考古研究所.隋仁寿宫、唐九成宫考古发掘报告[M].北京:科学出版社,2008:85.

[13]骆希哲.唐华清宫[M].北京:文物出版社,1998:79.

[14]中国社会科学院考古研究所.唐长安城郊隋唐墓[M].北京:文物出版社,1980:9.

[15]周学鹰.“建筑式”明器与“明器式”建筑[J].建筑史,2003(1).

[16]中国社会科学院考古研究所.隋唐洛阳城1959—2001年考古发掘报告:第一册.[M].北京:文物出版社,2014:309.

[17]陕西省考古研究所.陕西新出土文物选粹图集[M].重庆:重庆出版社,1998:116.

[18]张柏.中国出土瓷器全集:河南[M].北京:科学出版社,2008:107.

[19]镇江市博物馆,溧阳县文化馆.江苏溧阳竹箦北宋李彬夫妇墓[J].文物,1980(5).

[20]王其钧.中国古建筑图解词典[M].北京:机械工业出版社,2007:40.

〔编辑:迟畅;责任编辑:成彩虹〕