襄阳市博物馆藏两合明代墓志考释

张靖

【关键词】明代;襄阳;朱瑞瑛;欧阳照;墓志铭

【摘要】襄阳市博物馆收藏的两合明代墓志,分别记载了明代襄宪王朱瞻墡长女朱瑞瑛的生平和襄藩长史后裔欧阳照的祖籍源流及生平仕宦等内容,进一步丰富了明代襄藩王府及欧阳氏家族迁移的研究资料,弥补了史料记载的不足。

《大明襄国世子长女墓志铭》与《明中宪大夫成原欧阳公暨配吴恭人合葬墓志铭》两合明代墓志系襄阳市博物馆旧藏,具体出土时间不详。1982年全国第一次文物普查时,襄阳市博物馆对其进行清理登记,并将其镶嵌于襄城古谯楼券门洞壁内,2013年移至博物馆收藏。现将两合墓志的相关内容介绍如下。

一、大明襄国世子长女墓志铭

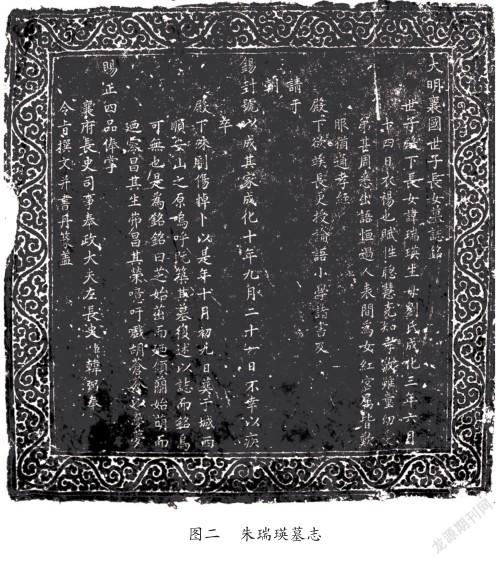

墓志由志盖与志石组成。青石质,方形。盖、志边长67厘米,盖右侧及左下边缘残缺,志盖、志石四周均饰有卷草纹。志盖竖行阴刻篆书3行9字:“大明襄世子长女圹志”(图一)。志文楷书,凡17行,满行21字,共215字(图二)。录文如下:

大明襄国世子长女墓志铭」

世子殿下长女讳瑞瑛,生母刘氏,成化三年六月」十四日衣裼也。赋性聪慧,克知孝敬。虽童幼,爱」弟甚周悉,出语恒过人表,间为女红,宫属皆叹」服。犹通《孝经》。」殿下欲俟长,更授《论语》《小学》诸书,及」请于」朝,」锡封号以成其家。成化十年九月二十一日,不幸以疾」卒。」殿下殊剧伤悼,卜以是年十月初九日,葬于城西」顺安山之原。呜呼!既筑其墓,复述以志,而铭乌」可无也?是为铭。铭曰:芝始茁而乃倾,兰始萌而」乃零,昌其生,弗昌其荣。噫吁嚱,胡苍苍以梦梦!」

赐正四品俸,掌」襄府长史司事、奉政大夫、左长史,臣韩弼奉」令旨撰文并书丹篆盖。」

由志文知,朱瑞瑛生于明成化三年(1467)六月十四日,卒于成化十年(1474)九月二十一日,享年8岁,葬于襄阳城西顺安山(今柳子山)。其母刘氏,其父襄国世子,即襄宪王朱瞻墡(1406—1478),明仁宗朱高炽嫡五子。“襄宪王瞻墡,仁宗第五子。永乐二十二年封。庄警有令誉。宣德四年就藩长沙”[1]3629。明英宗正统元年(1436)改封襄阳,并在襄阳城东南隅建造襄阳王府(今仅存襄阳王府绿影壁,为全国重点文物保护单位)[2],故称其封地为“襄国”。“衣裼”代指襄宪王之女朱瑞瑛出生。《诗经·小雅·斯干》:“乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦。”[3]199朱瑞瑛赋性聪慧,熟习《孝经》,孝敬长辈,爱护幼弟,间习女红。明朝规制,“凡皇姑曰大长公主,皇姊妹曰长公主,皇女曰公主,亲王女曰郡主,郡主女曰县主……。郡主以下,受诰封,不册命”[1]1376。故朱瑞瑛本应册封为郡主,但“天顺八年定各王府所生子女年至十五方许请封”[4],朱瑞瑛年幼而卒,“芝始茁而乃倾,兰始萌而乃零”,故未“请于朝,锡封号以成其家”。

墓志撰文、书丹、篆盖者韩弼,为奉政大夫、襄府长史司左长史,不见文献记载。“王府长史司。左、右长史各一人,正五品。”明代长史司是中央政府管理王府事务的重要机构,长史作为中央选派监管地方王府政务的最高官员,在王府拥有相当高的职权。“长史,掌王府之政讼,辅相规讽以匡王失,率府僚各供乃事,而总其庶务焉。凡请名、请封、请婚、请恩泽,及陈谢、进献表启、书疏,长史为王奏上。若王有过,则诘长史。曾经过犯之人,毋得选用是职。”[1]1836—1837长史为正五品,韩弼却“赐正四品俸”,可见其个人能力突出。

二、明中宪大夫成原欧阳公暨配吴恭人合葬墓志铭

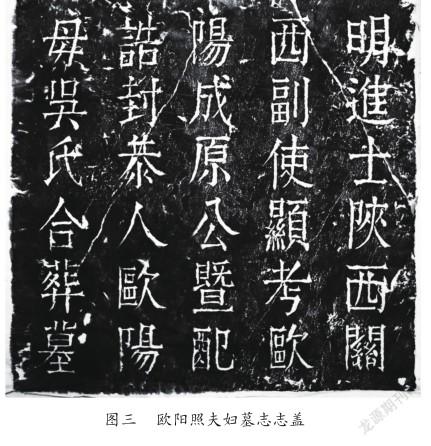

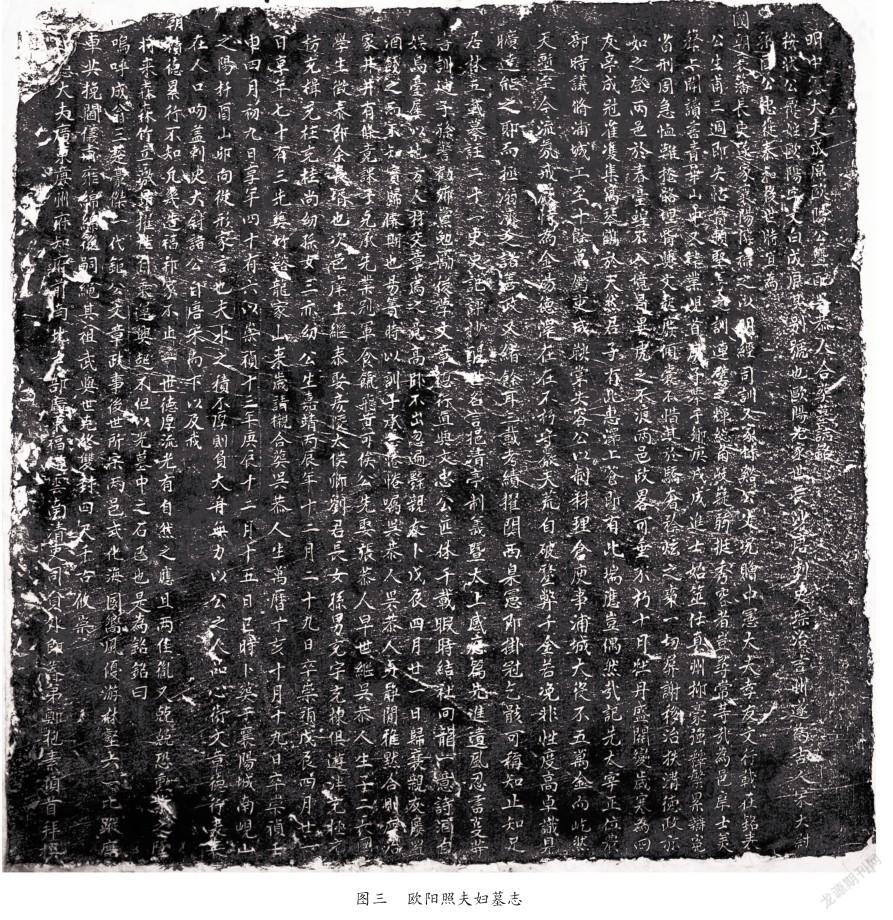

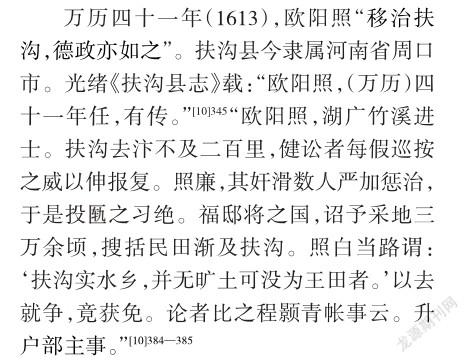

墓志由志盖与志石组成。青石质,方形,盖、志边长52厘米。志石左上角略残,盖上有两处裂纹。志盖竖行阴刻楷书5行30字:“明进士陕西关西副使显考欧阳成原公暨配诰封恭人欧阳母吴氏合葬墓”(图三)。志文楷书,凡28行,满行38字,共962字(图四)。志文记录如下:

明中宪大夫成原欧阳公暨配吴恭人合葬墓志铭」

按状:公覆姓欧阳,字文白,“成原”其别号也。欧阳先家世长沙,唐刺史琮治吉州,遂为吉人。宋大尉、」梁国公忠徙泰和。后世时宜为」国朝襄藩长史,遂家襄阳。传禄之以明经司训,又家竹溪。公父况,赠中宪大夫,孝友文行,载在铭表。」公生甫三周即失怙,实赖圣善之训,连璧之辉,总角岐嶷,弱挺秀容者,岂寻常等哉!为邑庠士,美」声上闻,读书青华山中,又肄业岘首。庚子举于乡,庚戌成进士。始筮仕真州,抑豪强,释繁累,辩冤」省刑,周急恤难,掩骼埋胔,兴文起废,倾囊不惜,其于骄奢矜炫之事,一切屏谢。移治扶沟,德政亦」如之。登两邑于春台,蝗不入境,曷异虎之不渡,两邑政略可垂不朽!十月牡丹盛开,变岁寒为四」友,亭成,冠雀双集,寓琴鹤于天然。君子有此惠泽,上苍即有此瑞应,岂偶然哉。记先太宰,正位农」部,时议修浦城,工至十余万,属吏咸鞅掌失容,公以制科理仓庾事,浦城大役不五万金,而屹然」天堑至今,流氛戒严,恃为金汤,德泽在在不朽!守嚴天荒自破,釐弊千金若浼,非性度高卓,识见」旷达,能之耶?而拯溺济乏,诸善政又绪余耳。三载考绩,擢关西臬宪,即挂冠乞骸,可称知止知足。」居林五载,纂注《二十一史》《史记评抄》《醒世名言》《挹清亭制义》暨《太上感应篇》《先进遗风》《忍书芟》等」书,训迪子孙,警劝乡党,勉励后学,文章德行直与文忠公匹休千载。暇时结社坰龙,一意诗酒,」自娱乌台,屡以地方人材交章荐之,竟高卧不出。忽遍辞亲友,卜戊辰四月廿一日归襄,亲友屡置」酒践之,而不知实归仙期也。易箦时以训子承志,惓惓嘱吴恭人。吴恭人贞静闲雅,默合则庆,治」家井井有条,竟课子克承先业,冠军食饩,飞黄可俟。公先娶张恭人,早世。继吴恭人,生子二:长国」学生徵泰,即余长婿也;次邑庠生继泰,娶房陵太仆卿刘君长女。孙男:充宇、充栋俱游泮,充极、充」枋、充楫、充柱、充桂尚幼。孙女三,亦幼。公生嘉靖丙辰年十二月二十九日,卒崇祯戊辰四月廿一」日,享年七十有三。先葬竹溪龙家山,来岁请榇合葬。吴恭人生万历丁亥十月十九日,卒崇祯壬」申四月初九日,享年四十有六。以崇祯十三年庚辰十二月十五日巳时,卜葬于襄阳城南岘山」之阳,扦酉山卯向,从形家言也。夫水之积不厚,则负大舟无力,以公之人品心术,文章德行,表里」在人口吻。盖刺史、大尉诸公,自唐宋以下以及我」朝,积德累行不知凡几,造福邦家不止一世,德厚流光,有自然之应。且两佳胤又兢兢,恐勋业之坠,」将来森森竹立,激昂擢桂,自乘运兴起,不但以光墓中之石已也。是为铭。铭曰:」

呜呼成翁!三楚豪杰,一代钜公。文章政事,后世所宗。两邑式化,海国向风。优游林壑,六一比踪。鹿」车共挽,阃仪肃雍。绵绵后嗣,绳其祖武,与世克终。双封四尺,千古攸崇。」

□□大夫、广东廉州府知府、前南北户部广东福建云南清吏司员外郎,眷弟郑抱素顿首拜撰。」

志文仅见墓主字、号,未言其名。馆藏《明光禄大夫太子太保吏部尚书郑公墓志铭》(后文简称《郑志》)志主为郑继之[5],本志撰书者郑抱素为其二子。二志内容可互证。《郑志》载:“(抱)素出四:长适欧阳徵泰,知府照子。”而本志中记:“继吴恭人,生子二:长国学生徵泰,即余长婿也。”可知本志志主为欧阳照。

据墓志,欧阳照生于嘉靖三十五年(1556)十二月二十九日,卒于崇祯元年(1628)四月廿一日,享年七十有三。夫人吴恭人生于万历十五年(1587)十月十九日,卒于崇祯五年(1632)四月初九日,享年四十有六。欧阳照逝后先葬于竹溪龙家山,后又迁墓与夫人合葬于襄阳城南岘山。同治《竹溪县志》载:“陕西副使欧阳照墓在县东七里蓝家河。”[6]38可知竹溪县东的蓝家河应是志文中所记的龙家山。

欧阳照三岁丧父,年少时先后读书求学于竹溪青华山(今竹溪县龙坝镇老阴山)、襄阳岘首山(今襄阳市岘山)。万历二十八年(1600)举于乡,三十八年(1610)考中进士。据《竹溪县志》记载,“青华观,县西北七十里,在青华山之上。明邑人欧阳文白尝读书于此。”[6]70《襄阳府志》记载:“欧阳照,字文白,号成原,本竹溪籍,因读书襄阳,遂家焉。万历庚戌进士。”[8]文献记载与墓志内容吻合。

万历三十八年至四十年(1610—1612),欧阳照任真州知县,“抑豪强,释繁累,辩冤省刑,周急恤难,掩骼埋胔,兴文起废,倾囊不惜”。真州即今江苏仪征市。道光《重修仪征县志》载:“(万历)三十八,知县欧阳照以来鹤亭圮,别构亭城穿堂后,先是亭成有以双鹤献者,因名其亭。”[9]35“奎光楼在泮池,明万历四十年知县欧阳照建,俗名文昌阁。”[9]223

万历四十二年(1614),欧阳照升任户部主事,以制科入户部管理粮库并协助浦城修建。志文载:“记先太宰正位农部,时议修浦城,工至十余万,属吏咸鞅掌失容,公以制科理仓庾事,浦城大役不五万金,而屹然天堑至今。”浦城为今福建省南平市辖县,明代属建宁府浦城县。“先”指郑抱素之父郑继之(1535-1623)。《郑志》载:“(郑继之)三考始拜南司徒,改南冢宰,寻改大冢宰,凡四辞始赴,时年已八十。”司徒是我国古代的一个重要官职名,隋改为民部,唐改称户部尚书。“南司徒”指南京户部尚书。“大冢宰”又称“太宰”,为吏部尚书雅称。志中“记先太宰正位农部”,说的就是郑继之任职吏部尚书、户部尚书之事。

天启元年(1621),欧阳照由户部出任严州(今杭州市辖区)知府,光绪《严州府志》载:“欧阳照,竹溪人,(天启)元年任。”[11]三年之后,迁任陕西关西副使,但辞官未就:“三载考绩,擢关西臬宪,即挂冠乞骸,可称知止知足。”臬宪,旧时对按察使的敬称,“关西臬宪”即盖文中“陕西关西(道)副使”之职。《襄阳府志》载:“(欧阳照)即由户部郎出守严州,士风丕变,迁关西道,告归。”[8]“擢户部江南司主事,寻转台谏,谏立储,外任陇西按察使副使。为政持大体,有儒者风。”[6]111文献中欧阳照“出守严州”“寻转台谏,谏立储”等事迹志文未载。

欧阳照辞官归隐后,陶冶山水,著书立学,据墓志记载,先后纂注《二十一史》《史记评抄》《醒世名言》《挹清亭制义》《太上感应篇》《先进遗风》《忍书芟》等书,意在“训迪子孙,警劝乡党,勉励后学”,以达到以史明志、科举致仕、积善承业、隐忍谦让的治学目的。志文称其“文章德行直与文忠公匹休千载”,“六一比踪”,将其文章与号“六一居士”、谥号“文忠”的欧阳修相提并论。

志文撰书者郑抱素,郑继之第二子,为“□□大夫、广东廉州府知府、前南北户部广东福建云南清吏司员外郎”。1368年,朱元璋建立明朝,定都南京,永乐十九年(1421)朱棣正式迁都北京,但旧都南京仍舊保留着一套中央机构,户部是其中之一,故志文称“南北户部”。“户部。尚书一人,正二品。左、右侍郎各一人,正三品。……浙江、江西、湖广、陕西、广东、山东、福建、河南、山西、四川、广西、贵州、云南十三清吏司,各郎中一人。正五品。”[1]1739郑抱素任户部清吏司员外郎,不见文献记载。崇祯八年(1635),郑抱素知廉州,“公平慈惠,政简刑清。尝捐金刻《廉州志》,修复富民桥,以利病涉,士民爱戴之”[12]。崇祯十年(1637),其又与雷廉兵备道张国经纂修《廉州府志》[13]。志石左上角上缺二字,根据第二字残留痕迹,可推为“中宪”二字,即“中宪大夫”,正四品。

郑氏、欧阳氏两个家族迁居襄阳均与明襄藩王室有关,欧阳照志文载:“后世时宜为国朝襄藩长史,遂家襄阳”,而《郑志》载:“公讳继之,字伯孝,别号鸣岘。其先合肥人。正统初始,祖讳贵者,以小旗从襄宪王封于襄,乃占籍仪卫司,因家焉。”因此,两家成为世交并非偶然。欧阳照与郑抱素是子女姻亲关系,故郑抱素以“眷弟”自称。

虽然襄阳市博物馆收藏的这两合明代墓志的两位志主及其家族身份差距较大,但也颇有渊源,均因仕宦而迁居襄阳。襄宪王朱瞻墡先是就藩长沙,正统元年(1436)改封襄阳;而欧阳照“先家世长沙……后世时宜为国朝襄藩长史,遂家襄阳”,襄阳地区遂成为他们家族后裔的聚居地。墓志弥补了襄藩王府家族及官员资料的阙失,也为研究欧阳氏家族的播迁提供了宝贵资料,进一步丰富了明代藩王和襄阳地方史志的研究内容。

[1]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[2]白颖.襄阳明代王府建筑初探[J].华中建筑,2008(4).

[3]姚际恒.诗经通论[M].北京:中华书局,1958:199.

[4]申时行.明会典:王国礼一[M].上海:商务印书馆,1936:1393.

[5]何山.明郑继之墓志释文校补[J].湖北文理学院学报,2014(1).

[6]陶寿嵩.竹溪县志[M].南京:江苏古籍出版社,2001.

[7]欧阳修.欧阳修全集[M].北京:中华书局,2001.

[8]恩联,王万芳.襄阳府志:人物一[M].南京:江苏古籍出版社,2001:398.

[9]王检心,刘文淇,张安保.重修仪征县志[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[10]熊灿,张文楷.扶沟县志[M].刻本影印本.台北:成文出版社有限公司,1976.

[11]吴士进,吴世荣.严州府志[M].刻本影印本.台北:成文出版社有限公司,1976:178.

[12]阮元,陈昌齐.广东通志[M].上海:上海古籍出版社,2002:305.

[13]张国经,郑抱素.廉州府志[M].北京:书目文献出版社,1992.

〔责任编辑:谷丽珍〕