在求实中创建

—— 从学术史维度评《民族器乐》的学术价值及袁静芳先生的治学特色①

贾 怡(天津音乐学院 音乐学系,天津 300171)

引 言

《民族器乐》(《Chinese Traditional Instrumental Music》)②《民族器乐》一书目前共三个版本,初版于1987年,由人民音乐出版社出版,作者修订后于2004年再版,由高等教育出版社出版,2016年,张伯瑜翻译的英文版由中央音乐学院出版社出版发行。一书是袁静芳先生器乐研究的第一本专著,也是其学术生涯中十分重要的一部代表作,初版于1987年,2004年修订再版,2016年,由张伯瑜翻译的英文版在“继往开来-中国传统音乐理论的继承与创新暨袁静芳教授八十华诞学术研讨会”前夕出版发行,成为近年中华优秀音乐理论著作外译的重要成果之一。作为我国较早出版的民族器乐著述,这本书通过绪论及上、下两编十章共40余万字论述了我国主要独奏乐器及合奏乐种的艺术特征,为读者了解民族器乐提供了较为全面的感性和理性知识。因内容丰富、分析深入,自出版以来一直作为国内多数音乐艺术专业院校民族器乐本科或研究生课程的教材或必读书目。该书曾获得首届文化部直属艺术院校优秀专业教材评比二等奖(1992年),国家教委优秀科研成果二等奖(1994年),其修订版获得了北京高等教育精品教材,而以这部著作为主要授课内容的中央音乐学院民族器乐课程亦获得了国家精品课程的荣誉。

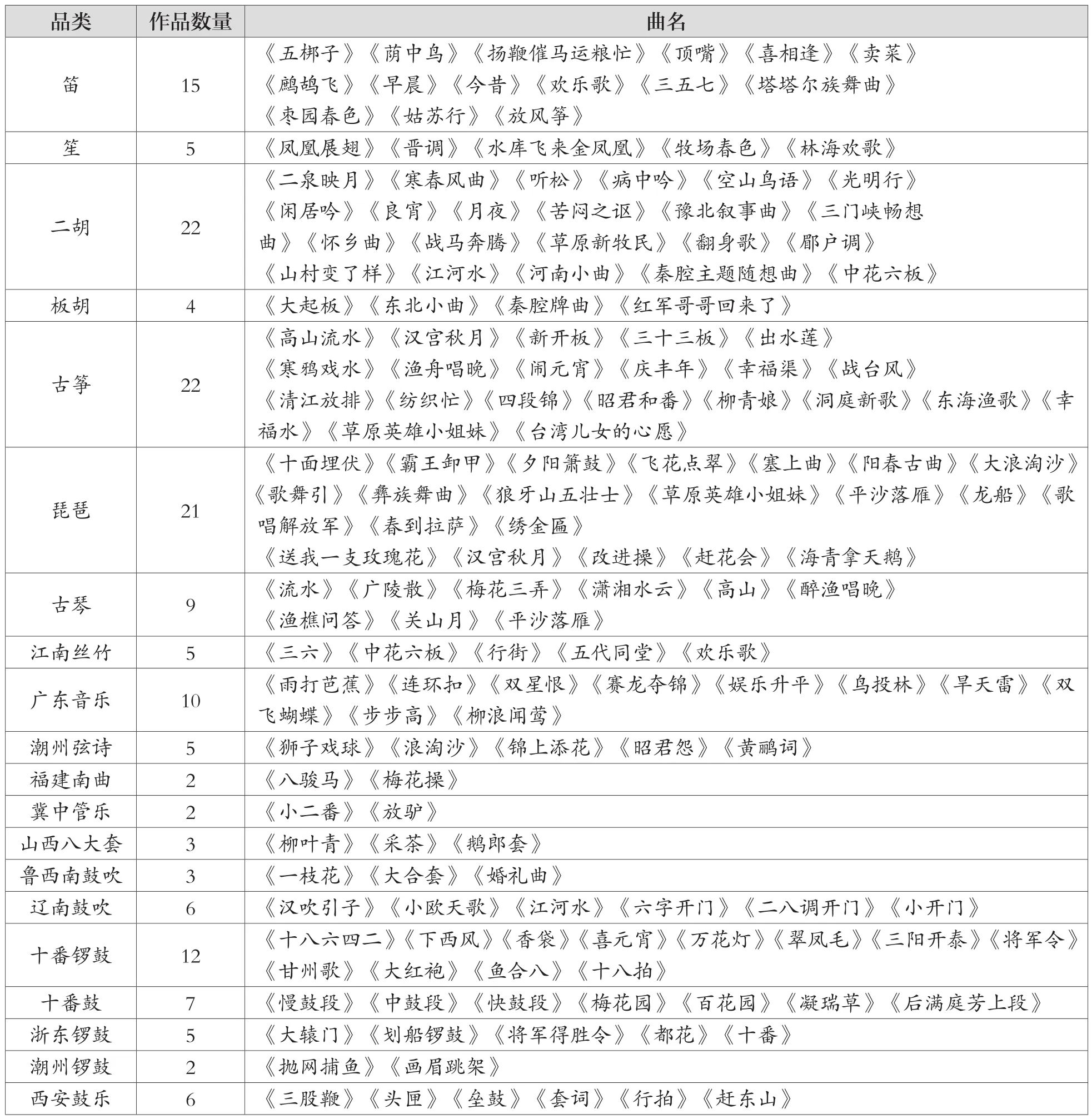

此书概述部分主要论述了民族器乐历史沿革和民间器乐曲地方风格的重要组成因素。上编独奏音乐依照清代以来民间 “吹、拉、弹、打”四大类分类法,择吹奏乐、拉弦乐、弹拨乐中传统积淀深厚及20世纪以来发展较为突出的汉族代表性独奏乐器,对其传承历史、乐器形制、代表作品、风格特点等方面进行了详细论述。下编合奏音乐部分则依照乐种分类法,对弦索乐、丝竹乐、吹打乐、鼓吹乐、锣鼓乐类属下,共计21个具有典型地域特征和独特艺术风格的乐种进行了深入地介绍和理论分析。全书内容充实、曲目丰富、引典详实,可使读者充分了解中国民族器乐的发展概貌,并对其中具有代表性的乐器、乐种、乐曲“在感性认识基础上,能从理论上进行一般的总结和概括,掌握主要的艺术风格和特点。”[1]

尽管这本书后来成为民族器乐、乃至中国传统音乐专业教学、研究的经典文献,但遗憾的是,自初版至今三十余年,且经再版两次,都未见对此书及袁先生在此方面的深度研究。仅见王希彦于该书出版岁末撰写的千字评介短文,以及2010年旬刊《科技信息》以半页篇幅刊载的有关这本《民族器乐》与高厚勇《民族器乐概论》两书比较阅读之“浅谈”。[2]可以看出,王希彦是经认真阅读、深思熟虑后才撰写的书评并彰显出那个时代相对客观的可贵学风,但终因篇幅所限难以在学术上作出尽可能全面且深刻的估量和评析。

器乐音乐很早就出现在古老的东方文明发源地中国,甲骨文中的乐器记载、近万年的骨笛考古实物、周代的笙箫,春秋战国的宏大编钟、文人之道器古琴都以器乐化的形式向世界展示着华夏文明及中国传统音乐的古老和一脉相承。古人从器、道等方面对汉族地位最崇圣的乐器古琴进行了多角度的研究,给后人留下了珍贵的古文献遗产,却由于对民间音乐的贬斥及乐人在传统社会中地位的卑微,致使历代对我国多数民族乐器及器乐音乐的研究总体呈现碎散状态而难成体系。直到近代,有了杨荫浏等老一辈音乐学家对多地传统器乐收集、整理和研究的可贵资料,但真正具有学科史维度整体性、系统性的研究及相关专著的出版却要到20世纪80年代以后了。当时相继有高厚勇《民族器乐概论》[3]、叶栋《民族器乐的体裁与形式》[4]和袁静芳《民族器乐》(下文简称“袁书”)三本著作问世,其后又有李民雄《民族器乐概论》[5]等重要文著出版。

袁书并不是我国第一本概论性的民族器乐专著,但由于同时期、同类著作大都以合奏音乐为主,较少独奏音乐的系统论述,且多数带有明显的“专题”研讨论集特点,因此袁氏当时在二十余年深入全国各地的实地调查、资料搜集、教学积累、研究探索基础上完成的体系化分析归纳,并进而做出的系统性阐述便显得十分可贵,也就使得这本著作在全面系统传授、研习中国民族器乐艺术方面具有了一定的学术优势,并成为同时期最先从深入的音乐分析层面写作民族器乐的专著。此外,想到此书对几代后学影响颇深,笔者就读南京艺术学院期间对民族器乐理论的初涉及系统学习也恰恰始于该书,加上作为“袁门弟子”在随先生学习过程中对其学术理念和治学之道有一定切身体悟,而且该书的确对民族器乐理论的教学、中国传统音乐学科的科学系统建设具有开创性的价值和深远的学术意义,因此,三十多年后的今天,我们仍感觉有必要用历史的眼光,站在学科史维度认识、分析《民族器乐》一书的学术价值,并在此基础上初步总结袁先生的治学特色。

一、坚持“音乐分析”的学科特质

一,袁静芳很早就注意到了民族器乐演奏技巧与风格之间的关系,并在20世纪80年代就总结出民族器乐“地方风格的重要组成因素为乐器演奏技巧、民间传统习用的旋律展开手法、乐队组合几个方面”[6]13的结论。人们常说,中国音乐风格独特,但风格究竟是什么?又受到哪些因素具体影响?诸如此类的问题在相当长时间里学术界并没有作出较为详尽的阐释。尽管沈恰提出了“音腔论”,探索“音腔”对汉族传统音乐整体风格的影响,为人们认识中西音乐的差异也找到了重要的突破口,但继续追问,这看不见、摸不着的腔、韵又是如何产生的?影响人声艺术品种和器乐音乐品类风格构成的因素是否相同?这些问题都需要用音乐的实例和理论进行更为深入具体的分析和阐释。袁先生一直探索着这些问题,并最终从音乐内部凝练出影响民族器乐风格构成的三大重要因素,即乐器演奏技巧、民间习用旋法和乐队组合,这就为认识不同于人声艺术品种的各地、各类民族器乐风格构成总结了规律,也为认识传统音乐风格的形成打开了一条更加具象、求实、创新的理性思路。

二,她熟稔民族器乐各类作品,书中涉及乐曲的广度、数量以及音乐分析的深度都是空前的。例如她对二胡艺术的分析和总结,尤其对民族音乐家华彦钧、刘天华的研究在当时来说是属于学术前沿的。影响了后学对这两位音乐家的接续性专题研究,充分肯定了这两位音乐家的历史贡献,影响深远。作为音乐主体的人,可谓音乐存在、发展之关键因素,因此对音乐家的研究之于中西音乐的意义都自不待言。华彦钧、刘天华是我国近代音乐史上十分重要的两位音乐家,虽然生活经历、教育背景、艺术风格大相径庭,但都为民族器乐的发展做出了杰出贡献。袁先生自学生时代就撰写了有关华彦钧的文章,1980年,还完成了对刘天华深入研究的系列论文。因先生不仅有深厚的理论功底,还有二胡演奏的实践经验,故对华彦钧、刘天华的音乐作品及其生成背景、艺术特点及贡献的剖析在当时来说是最为深入细致且具有个人独到见解的。

华彦钧作为近代“托音胡琴”的杰出代表、其创作的三首二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》代表着“民族文化的优秀传统,寓意深刻、动人心弦”[6]65。袁先生对《二泉映月》音乐主题(第1-11小节)的分析有自己的独特之处,认为继引子后的音乐主题由三个乐句构成,且“第三乐句是第一乐句在高音区的发展和变化。”[6]66这与王国潼、何昌林等学者的看法就有所不同。此外,先生特别赞赏《听松》一曲,对这首仅两分多钟的器乐小品所表现的独特艺术构思和丰富表现力由衷钦佩,她运用当时学界还为数不多的分析方法对其进行了音乐形态的深度剖析。

对于主音胡琴传承的杰出民族音乐家刘天华,袁先生不仅将其作品按思想内容进行了分类,还特别从作品结构、旋律的调式调性、旋律线的进行、对二胡演奏技法的发展等方面总结了其作品的艺术特点和贡献。这就超越了过去常常通过简单的语言描绘进行作品分析的方式,既道出了作品好在何处,又道出了作品为何好的内在实质。

除上述乐曲,先生还对从独奏到合奏的各类器乐音乐进行了深入的音乐分析。全书共涉及分析了166首作品,不仅数量空前,且分析方法和结论都具有创新价值,具体表现为两个方面的突破:一是作品选择上起于古代经典,迄于近世杰作。优秀作品是音乐艺术发展过程中结出的美丽乐思,是民族器乐发展的重要环链,也许正因此先生在曲目选择上并不囿于传统乐曲,还择取了多首艺术价值较高的新创作品,这就体现出较同期、同类民族器乐著作更为开阔、宏大的学术视野;二是分析思路一方面沿袭了传统音乐自有话语体系和艺术规律,同时在一定程度上有选择地借鉴了西方作品分析已成体系的部分方法,并在这种中西糅合的分析思路下进行音乐本体的深入探讨。她结合谱例完成了较为丰富、细致的文字论述,在作品结构、音乐特点等方面作出了卓有创建性的判断和细致系统的分析,为后来中国传统音乐作品的“音乐学分析”提供了早期的分析基础和参考范例,为民族器乐乃至中国传统音乐作品分析开拓了新的路径。

表1.《民族器乐》音乐分析作品总目

这本书是最早从音乐分析的层面来写作民族器乐的专著。从对音乐分析的重视可以看出,袁先生作为同时代卓有影响的音乐学家,她始终十分重视音乐的艺术性、自律性。著述中首先将音乐作品作为审美对象进行分析,突出音乐作品具有的现实审美功能,而不仅仅是一种文本。因此,这种有助于音乐理解,或是指出一种分析理解的可能性对于认识丰富的器乐音乐来说始终具有重要意义。20世纪80年代,中国高等音乐教育恢复不久,音乐学学科建设刚刚起步,包括民族器乐在内的中国传统音乐理论,一方面是对音乐作品的分析鲜有前人经验可资借鉴,另一方面是中央音乐学院等绝大多数专业院校理论教学日益迫切的现实需要。因此,在那时的学术条件下,这本书在精审的选择作品后,附上大量谱例并从音乐内在建构中解读作品,从音乐分析的角度对传统器乐曲进行研究,帮助学人在乐音内部话语体系中理解音乐,不仅是一种有音乐的分析方法,是对民族器乐作品研究的一种质的推进,更突破了我国传统音乐作品分析的难题。这一成果确实是民族器乐研究达到新的学术水平的标志之一,使人们能从作品中看到时代的印证,闻见民族器乐体裁和题材的变迁,并能够沉浸在音乐的实际观想中,体验杰出作品是怎样通过艺术手法和形式建构,刻画出令人神往并永恒的艺术意趣的。

二、对中国传统音乐艺术规律的探索和贡献

调名、谱字、指法与调高关系的探索。明清时期民间广泛采用工尺谱,这种记谱法主要记录各音之间的关系,另用诸如“小工调、正宫调、尺字调”等标明乐谱调名,冠以什么调名就是什么调。然而,调名的本意原指指法,如小工调指法吹的一般是D调①现在常说小工调指D调,是将原本指法的概念渐渐化为一种调高的概念。。袁先生在对民间吹管乐的调查和研究中发现,“冀中管乐调名的意义主要是指指法,对调性来讲只具有相对的意义,而不是绝对音高的意义。”[6]374也就是说,调名、谱字与指法三者对应,关系是绝对的,但在民间实践中一种指法可能用于多调,而不是按照今天钢琴确定的绝对调高和一般乐理中所讲的调高概念,故调高可能产生游移,这就为后人的实地调查指明了方向。民间艺人并不一定具有现代乐理教学中所指的调概念,加之民间音乐活动中艺人们为了彼此配合有时可能需要临时换调演奏,因此对民间乐器或乐种的调查一定要全面调查调名、谱字、指法、调高等信息,以避免调名和调高不固定而造成的舛讹。

对中国传统音乐节奏研究的贡献。袁先生是我国最早对十番锣鼓进行深入研究的学者之一,她指出:“十番锣鼓的节奏规律,除一般乐曲所惯用的节拍外,还有其独特的节奏术语“一、三、五、七”,即以锣鼓经读音多少划分……“一、三、五、七”节奏特点为思维基础所构成的锣鼓牌子,具有特殊的结构形式,赋予图案式的美感。”由此可见书中对于十番锣鼓节奏规律,尤其是“一、三、五、七”节奏框架的提炼为后人开启了从数理逻辑结构认识吹打乐、鼓吹乐、锣鼓乐等的研究新思路。而且,她对十番锣鼓为代表的吹打乐节奏规律、艺术特点的总结对学生及其他研究者影响也很大,如学生张伯瑜教授后来对京剧锣鼓牌子的研究、景蔚岗教授对山西民间吹打乐的研究等都是在这一学术领域的继承和深入。

对中国传统音乐曲式、旋法研究的创见。世人皆晓东西方音乐之巨大差异,可中国传统音乐与西方音乐比较而言,除产生的文化生态迥异,最终在音乐本体形态方面又有何具象体现?这一问题一直是近代音乐学者不断思索探究的核心问题之一。袁先生在这其中做出了相当大贡献。就“曲式”而言,她认为乐段是西方曲式结构的基础,而曲牌是中国传统音乐曲式的核心。西方音乐在乐段基础上不断发展,而中国传统音乐是在曲牌的基础上,不断繁衍、变化出极为丰富的器乐(甚至不止于器乐)作品,这一见解点中了中国传统音乐在结构方面的民族特质。此外,书中将传统筝曲六十八板作为“民间曲式结构”[6]164概念的提出,不仅以敏锐的学术洞察力注意到了诸多待阐释的学术问题,还找到了突破点而在理论上有所建树,更为其后相关研究的进一步深入奠定了基石。

三、内容、架构、文风和治学特点

这本书自1987年首版以来,分别由人民音乐出版社印行了9次、高等教育出版社印行了1次,总计发行销售了数万余册,这对于音乐理论学术著作而言是相当可观的销量。之所以能够受到广大读者的肯定,内容上首次涵盖历史沿革、独奏乐器、合奏乐种而彰显出的相对全面、系统是其中的重要原因之一。

首先,绪论部分对历史的梳理照顾到了民族器乐纵向发展的时间脉络,解决了历史连贯性诉求的需要,对民间器乐曲地方风格三个构成要素的总结则是从器乐内部寻找影响风格构成的规律,遵循了音乐风格的审美维度。作者这样开篇无非是希望读者在进入到民族器乐具体知识之前,能够首先建立起一种对历史的连续思维和对音乐总体风格的多层感知。在总揽民族器乐历史及风格后,作者将一半笔墨着于独奏音乐,对吹奏之笛笙、拉奏之二胡、板胡,弹拨之筝琶、古琴,完成了当时最为全面深入的论述(修订版还增加了部分汉族和少数民族代表性乐器及其器乐音乐)。综观近代我国民族器乐的发展,不仅在继承传统社会小型器乐合奏的样式有十分突出的表现,更在于独奏艺术方面的快速发展和渐趋成熟。然而,在袁书出版之前这些内容却少被系统详尽论述,因此,无疑她弥补了这一重要的学术缺失。

其次,这本书的编织架构在同时代、同类著述中是比较规范完整,并有逻辑层次和内容层次的。

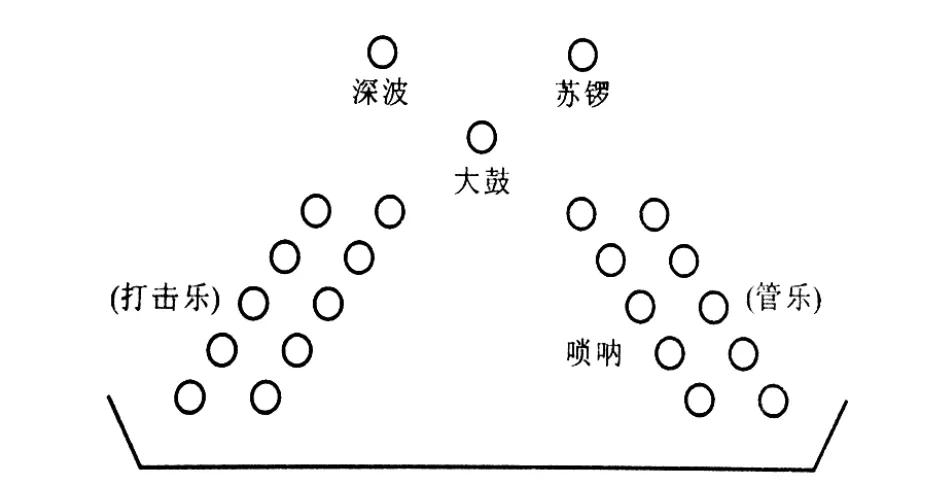

再者,全书语言风格朴实,纯以平实的手法,具体而丰满的笔触论述了民族器乐的关键问题,文风简洁、平实、畅达,而且运用了图、谱、表等丰富的形式来呈现对相关问题的归纳。如对于琵琶流派师承关系的图示化显示,对乐种演奏队形、节奏音型的图案化呈现,对古琴曲广陵散与相和大曲结构渊源关系的表格式对照,都极为形象、简明地显示出相关问题的总结和归纳,令读者一目了然。而且细读这些文字不难发现,她对民族器乐诸多理论问题的提出和解答,都能联系民族器乐之活态现实,避免了先有一套理论或史观,后找材料的粗滥,能够在音乐实践和各类具体材料中自然生发出结论,少有空论,形成了“理论与事实合一”的求实治学理念。比如对鼓吹乐大型套曲结构的特点、一曲多变的手法和特点、演奏技巧特点等的讨论,非深谙传统音乐之实体并能结合现存传统音乐之实况不能驾驭。而她能透过人们习以为常的音乐现象,洞察旁人未见的传统器乐艺术之本质。袁先生有自己的学术认同思想,而这就是“求实”二字,“求实”的观念从一开始就指导着她的学术研究活动,尽管先生涉足的领域比较广泛,但均是在求实的观念下指导着她的学术研究和实践活动的。

图1. 潮州大锣鼓八字形坐乐图(采自《民族器乐》)

图2. 浦东派琵琶师承关系图(采自《民族器乐》)

结 语

袁先生1956年入中央音乐学院学习,1961年毕业留校任教,主要从事民族器乐、中国传统音乐理论、佛教音乐文化等方面的教学与研究。六十多年来,民族器乐是她一以贯之的学术重地,不仅她本人在该领域获得了丰硕且颇具学术创见性的成果,而且在以她为代表的一批学者们的不懈耕耘下,逐步完成了民族器乐理论学科化、理论化、科学化的建立。

透过这本书可见袁先生深厚的史学功底、严谨的逻辑思维、朴实的语言风格、总体全面个案深入的书写特点、以及案头分析与浸润于活态传统音乐实践相结合的求索精神。她一洗斯弊,于从古至今的民族器乐发展进程中,原原本本,综合比观,推究其渊源,明述其历史,辨析其作品,总结其规律,缜密完整远过前人,并以贯通性、完整性和层次性构架了一部民族器乐学习、研究的范本,成为了民族器乐教学、研究纲领性的基础著述。可以说,当代民族器乐理论乃至中国传统音乐研究的进一步深入,正是在袁氏等前人理论成果的推动下,着重于音乐本体分析与理论总结相结合的研究范式,无论从研究内容,还是研究思路,抑或是诸多见解,都给吾辈后学极大的影响,因此具有持久的学术生命力,得以在较长的历史时期始终作为重要的文著被一代代后学阅读学习,影响着一代代学人继续深入、反思和探索。

高尚的人格,必然会赢得敬意;优秀的著作,必定会获得认可。20世纪80年代以来,在中国传统音乐理论研究的领域中,袁静芳教授确有历史性贡献。她作为当代深具声望、卓有影响和贡献的音乐学界领军式学者,在20世纪总体以西学为重的历史背景下,默默耕耘出中国传统音乐研究的一片天地,积累了越来越丰富的研究成果和学术号召力,影响着当代中国传统音乐学科的发展,这是难能可贵的。从这本著作及其后的研究来看,她确实总能站在传统的衣钵中始终以敏锐的学术洞察力观照现实、现世音乐学研究的前沿,并具有引领学术研究向前推动的学术力量和人格魅力。正如张振涛教授曾说过:“一个领域常常因为出现了一两位杰出的学者和一两篇洞解精详的论著而呈现出另一番天地!”[7]这话用在袁先生身上是十分贴切的。在其对民族器乐研究的开拓、乐种学的创立、中国传统音乐理论的建设、中国佛教音乐文化的拓荒基础上,有许多学者受教于她、继步于她,并相继结出了丰硕的学术之果。在民族器乐甚至整个中国传统音乐学科领域,确实因为有了她这样的学者而大为不同!