多声部音乐诠释“三维观”

—— 以鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)演奏分析为例

马 莉(南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

器乐作品的演奏分析,属于音乐艺术的“二度创作”范畴。其原理可以视为音乐表演个体或群体以真实反映作曲家的作品文本(一度创作)、技法特征等为前提,结合演奏者自身理解和审美需要,准确而又完美揭示相关作品的音乐语言、思想内涵及本体规律等的一种再创造活动。弦乐四重奏既是欧洲多声部音乐源远流长的载体之一,也是这一背景下产生的室内乐艺术的一个重要门类。较之其他音乐类型,室内乐作品的音响规律和音乐诠释,不仅反映出这一器乐形式数百年来的音乐文化积淀,更与其中历久弥新、层出不穷的创作技法和演奏体系紧密关联。

在舞台实践和教学研究中,各种经典弦乐四重奏作品一方面以自身品质揭示了多声部音乐诠释的艺术空间,另一方面也通过严谨而又缜密的创作语言和演奏技法,为音乐艺术院校相关专业学习者提供了无可替代的“二度创作”范例。本文以鲍罗丁《D大调第二号弦乐四重奏》(第一乐章)演奏分析为例,结合自身教学体验和舞台实践,就相关问题与专家探讨,以飨读者。

一、结构与主题

第二弦乐四重奏第一乐章是鲍罗丁精心设计的全曲开篇部分,也是四个乐章以结构布局、主题形态等相关元素形成多声部音响场域,并以衍生性、开放性主题元素为语言特征,为“二度创作”带来多维艺术空间的一个重要层面。

(一)结构

是涉及该作品“时间过程”的一种多声部流动态势,也是本文视域中第一乐章不同音乐元素之关系与功能构成的总体轮廓。具体来看,该乐章的创作基础源于奏鸣曲式原理及多声部对比性发展等音乐规律,即在室内乐音响特征与音乐语言构成上凸显呈示部、展开部、再现部和结束部(Coda)四大部分相互间的逻辑发展与呼应关系。其主要结构元素包括:

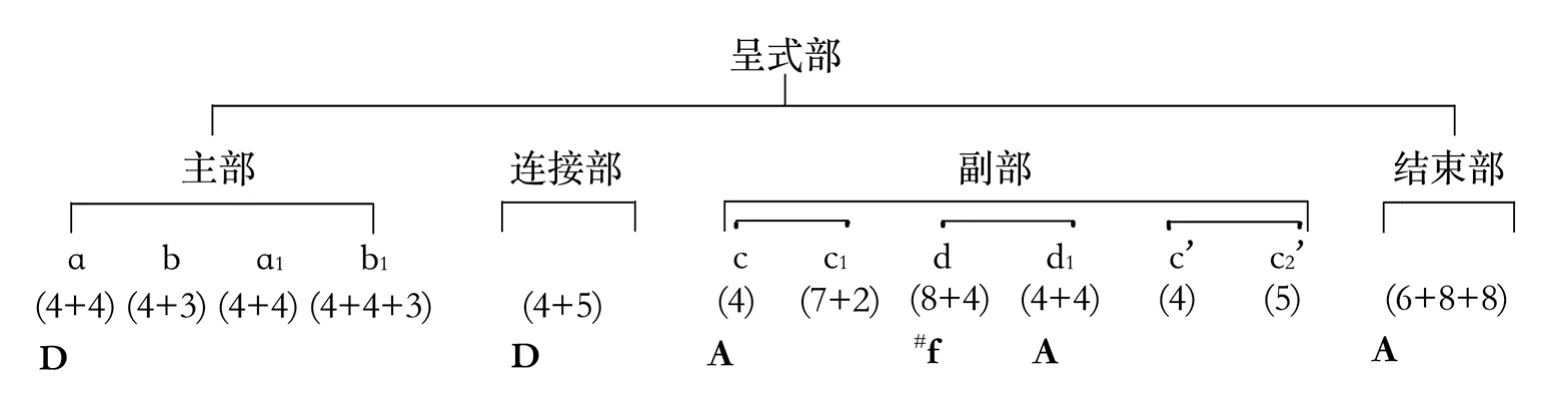

1.呈示部

该段落由主部、连接部、副部、结束部构成,具有严谨的曲体布局和结构演进特点,相关曲体、调性布局如下图所示:

图1.

上图主部、副部虽以相对均衡的素材构成多声部音乐主体(其中以b小调构成的主部“循序渐进”,并演化为两个部分),但二者在分句、乐段构成等方面则以非对称态势向前推进(前者可归纳为8+7+8+7;后者为12+8+9)。从连接部与结尾(结束部)的容量和比例关系来看,二者素材凝练、富于张力,具有较为典型的奏鸣曲结构特征。

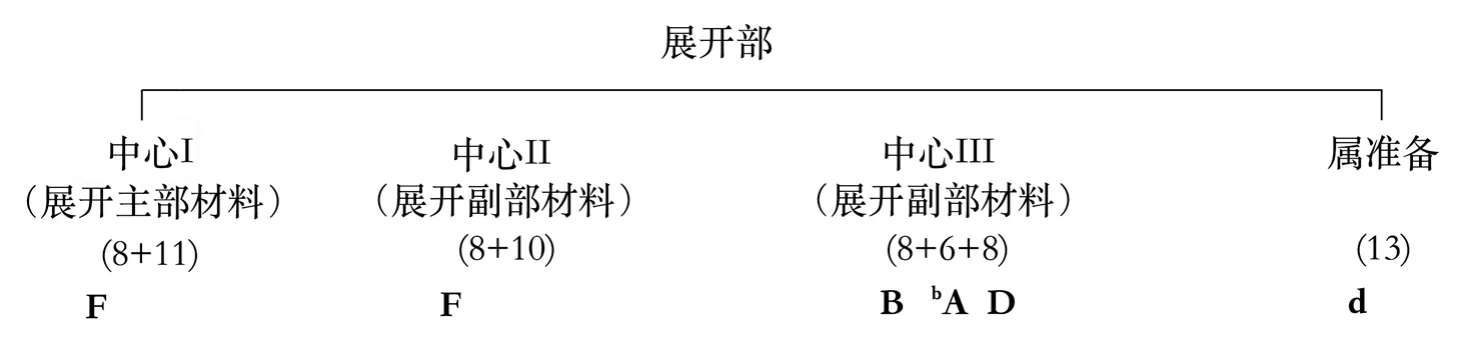

2.展开部

由三个各具对比性、冲突性的素材内容构成。其中,第一部分主要来自主部元素,第二部分和第三部分来自副部元素。就容量及动力而言,第一部分、第二部分的结构布局整齐严谨、稳步推进,第三部分则更具多路并进、相互呼应的发展态势与动感强劲而素材精炼的结束部分形成紧密衔接(见图2):

图2.

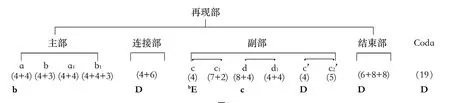

3.再现部

包括主部、副部要素再现以及连接部、结束部三大块。总体来看,这一部分主要由完整性结构素材和扩充性结构素材(连接部、结束部)两大内容组成,结构布局严谨匀称、素材铺垫鲜明完整,在强劲的结构动力中,召唤出该乐章的结束部(见图3):

图3.

(二)主题

总体来看,该曲第一乐章的主题构成,是基于奏鸣曲结构原则之上的多声部乐音组织的系统性呈现,其音区转换、音程运行中流畅自如的“可听性”元素与展衍方式,勾勒出不同结构段落主题性格的不同类别与品质特征。换言之,相关主题的表现范畴与素材组合,正是来自不同曲调及其变化元素在不同结构意义上的功能性组合与提炼。

1.音阶构成

以 D大调五声音阶为基础,兼具中亚民歌风的主题犹如阳光普照、生机勃勃,是其主题构成的重要特征之一。纵观第一乐章主要结构部分,主干音调(B-D-G-#F-E)在主部、再现部穿梭来往,相映生辉,形成一派悠远辽阔、如歌如画的场景。其中,主题原型在主部(5-16小节)、再现部(184-195小节)分别有两次完整呼应,二者共同的音阶组织、音程结构等,为主题性格形成增添了必要的结构功能。

2.旋法构成

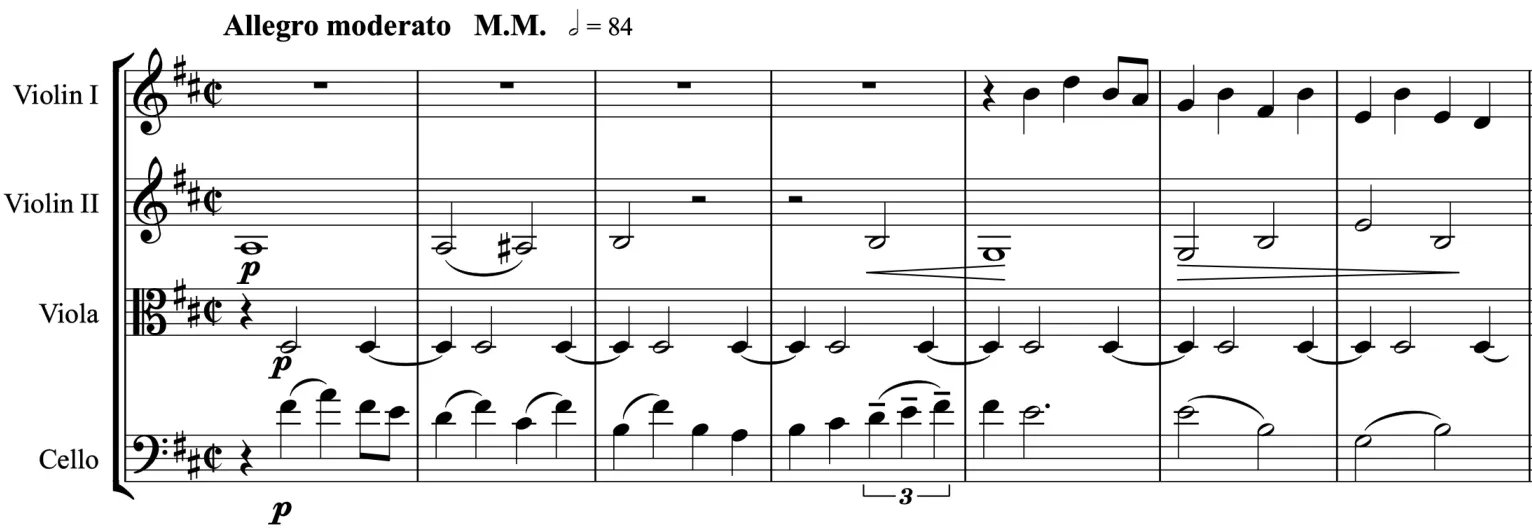

本文视域中的“旋法”,是指该曲以五声音阶为基础的主干音群,通过其基本音程与内在倾向相结合所形成的一种个性化的主题音调。以呈示部主题第一次陈述为例(例1),其浓缩了“主干音”的b小调旋律,不仅在悠扬辽阔中尽显民歌风情,更通过大提琴与第一小提琴在纯四度音程上的“轮唱”与交流,刻画出同族弦鸣乐器演奏在不同音区的“旋法”默契(见谱例1):

谱例1.

3.调式调性

以主调式语言为主,通过功能性调式和大小调性对比,在不同音域、音区形成主题性格与品质的鲜明对比,是其音乐维度不可忽视的切入点之一。相关主题变化所涉及的调性如下:

呈示部:b小调(主部)-D大调(连接部)-A大调-#f小调-A大调(副部)-A大调(结束部);

展开部:F大调-D大调-B大调-降A大调-d小调;

再现部:D大调(主部材料)-D大调-bA大调(连接部材料)-bE大调-C大调-D大调(副部材料)-D大调(结束部)-D大调(结尾)。

由此可见,该曲第一乐章的结构布局与主题思维,总体上与奏鸣曲式相对应, 相对均衡对称的曲体元素,不仅为该乐章传统结构功能和主题构成奠定了基础,而且为该曲“二度创作”设计与实施提供了基本维度。

二、多声部与 “多声术”

鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)不仅以曲体内容体现出与欧洲古典室内乐创作密切关联的艺术特征,更以其精炼细腻、美轮美奂的多声部主题形态,以及均衡融洽、严谨规范的本体关系,为人们演绎该作“二度创作”空间与相关技巧规律,提供了特有的训练平台。

(一)融合

融合是指第一小提琴、第二小提琴、中提琴及大提琴组成的四个声部基于物理音响学原理、主题内容及音色变化,在音阶、调式调性、音响均衡等各方面形成的一种音乐过程,其多声部概念与音响特质之关系主要包括如下两个方面:

1.音准

音准既是建构弦乐四重奏演奏艺术品质的基本前提,也是奠定并渲染该曲主题及其相关元素的首要条件。从乐器学角度来看,鲍罗丁选择乐器性能高度统一、演奏原理密切互通的弦乐四重奏作为音乐语言载体,一方面为此曲东方文化元素的表达提供了音色融合与贯通的特征,另一方面也为演奏者以必要的音准“技巧”承载相关音乐元素带来了不同难度。

该曲第一乐章“横向性”主题陈述中,虽然相关曲调性音程在中速(Allegro moderato)运行,具有优美舒展的总体特征,但由于四声部演奏采取“开放性”音域运行模式,相关声部音程最远相距五个八度以上(主部、副部等),当主题及其变化元素分别由高、低音声部加以陈述或呼应时,其“平行八度”或“倒影逆行”,相互作用的两个声部,及内声部在五度相生律或平均律基础上的音准控制,就需要在训练中进行必要的科学验证和充分的经验积累(如展开部等)。

相比曲调性鲜明的主题演奏而言,以“纵向性”和弦构造和连接等元素,为多声部音乐元素打造的音响品质,是四个声部音准控制中更具挑战性的技巧内容之一。纵观该曲第一乐章的曲体结构,涉及多声部间共性处理的手段总体可以概括为:音律统一、泛音稳定。即以“纯律”为主,相关声部按自低至高原则,逐层进行叠置,力求音程准确、音响清晰;和弦分类、层次恰当。如高音区的大三和弦演奏,既要体现各声部间的音响融合,又要适当提升三音声部的音高,以稳定和凸显相关和弦性质。

谱例2.

上例2-3小节为D大调和弦延续,其中,中提琴声部以适当提升的三音演奏既体现出明朗的大三和弦性质,又在接下来的几小节中,与第一、第二小提琴声部共同在p音量上衬托了大提琴声部在同一调性上的主题元素,四个声部音律一致,和弦分工明确,为不同声部音准和整体音响的融合奠定了基础。

2.平衡

平衡是指基于该曲结构布局、主题发展及其相关元素需要的集体性演奏理念和技巧过程。弦乐四重奏艺术规律显示,由于乐器性能、演奏原理的相同与相通,各声部演奏的音乐特质、技巧内容既高度一致,紧密贯通,又因共鸣体构造、音域跨度、演奏方式不同,在振动过程、泛音传播等方面存在不少个性差异。如何处理好二者的关系,获得良好的多声部音响平衡,该曲的演奏实践,从一个侧面验证了与此相关的概念、方法及其基本规律。

总体来看,涉及该曲结构与主题(及其相关元素)音响平衡的多声部演奏,同样可以从“纵”“横”两方面加以概括:前者包含主题(旋律等)及其相关元素由两个或两个以上声部演奏时的音量比例,以及相关情况下,各声部与此相对应的音色融合等处理手段;后者主要指的是,四个声部演奏相关结构部位(和弦、复调及其与主题元素的关系等)时的音量控制与层次划分。

谱例3.

上例中,展开部d小调主题元素经第一小提琴、中提琴、第二小提琴轮番模进,逐渐向D大调过渡,在主题元素的处理中,各声部保持“你动”“我静”和“你中有我”“我中有你”的强弱关系与音量态势(与之相衬的大提琴声部所演奏的长音,则应注意调性外特性音的“桥梁”作用),不仅清晰地显现出多声部“横向”发展的特征,同时在相关和弦连接和模仿性复调元素中,通过主次关系的设计与控制,体现出良好的“纵向”平衡。

(二)多声术

本文视域中的“多声术”,即基于该作品多声部音乐语言特质及其二度创作规律而设计的、具有弦乐家族技巧共性和音乐表现力的技巧原则,以及与此密切相关的系统性演奏方法。

应当强调的是,这里的“多声之术”,并非局限于弓弦乐器(单个或数个)演奏者根据不同乐器性能及自身个性而形成的“各自为阵”的单声部或若干声部演奏习惯的整合,而是指演奏者们通过对鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)相关结构布局、主题形态(性格)及其变化元素进行具体分析和梳理后,基于多声部音乐语言“二度创作”表现需要而设计并实施的一种或数种行之有效的“集体性”技巧系统和互通方式。换言之,是四重奏演奏者们根据不同作品的多声部音乐语言建构原理及音响平衡特质,通过演奏技巧等方面的统筹与归类,再现相关作品“纵”“横”元素及其组合规律的创造性过程。事实证明,演奏者涉及这一内容的概念和处理方式不同,其效果也不同。

1.歌唱性

歌唱性属于该曲二度创作“多声之术”之“横向”演绎范畴。 如同大多数经典弦乐四重奏作品创作一样,鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)采用的“如歌性”多声部演奏方式,主要出现于主题(及其相关元素)陈述与发展性结构部位,其“歌唱性”织体的比例与相互关系,则建立在演奏者们通过整齐流畅、饱满匀称的弓弦运动基础之上:不同音域间的常规表述与交错运动,有时鲜明,有时隐伏,常常给演奏者带来较大表现空间。

回顾本文此前三个谱例可以看出,涉及“歌唱性”之“多声之术”虽可从不同角度体现其特有的音乐魅力,但其通过“如歌性”运弓变化展示音乐主题及其相关元素的共性,则是贯穿“二度创作”的一条主线。以谱例1为切入点,其“歌唱性”演奏特征可以概括如下:

各声部以“中庸的快板”(Allegro moderato,2/2拍子)为先导,采用舒展匀称的“连弓”(Legato)体系循序而进,低酌浅唱,具有“轮唱性”特征。其中,第二小提琴以D 大调的属音轻柔地进入,并与大提琴声部形成交流。后者则以弱拍起奏,并以流畅起伏的运弓推动音符的徐徐渐进:三度上行跳进后骨干音围绕升F级进下行延展,迂回婉转后随即级进上行、并在三连音后,下行大二度进入第一句的一个逗号。内声部(中提琴)则以调式主音(D)通过P力度持续保持一种“回声”动态,四个声部音区衔接有序、交错自如。

2.炫技性

炫技性是指该曲“多声之术”兼具旋律性、技巧性的主题元素及其变化,也是弦乐四重奏体裁立足自身音响品质和器乐语言,深入拓展并揭示其多声部空间的一道华丽景观。总体来看,鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)各声部的“炫技”元素可以归纳如下:

线状与点状织体交融与交错发展,是该曲(第一乐章)通过主奏旋律与和弦叠置、分解伴奏(断音、重音、拨奏、切分音等)系统性“炫技”相结合,凸显并发展主题及其相关元素的有效手段之一。该演奏方式主要集中在主部、副部及再现部(见谱例1-3 )。应当强调的是,当支声性、对比性复调元素等穿插于相关演奏技法之中时,各主奏声部与辅助声部的力度关系,当以主题及其相关元素的清晰勾勒与呈现为准绳。

第一小提琴、大提琴声部间音域开阔、音色对比鲜明,在主题对比与模进等方面,后者以密集多变的音型在不同音区、不同调性上快速发展,在主题性格与技巧类型(重音、顿音、跑句、切分音)等方面与前者形成紧密呼应和对照(展开部等),将古典四重奏曲以来低音部的结构功能与技巧表现提升到一个新的高度。

以疏密有序、色彩多变的和弦进行和转换结合主题性格发展,将传统的“内声部”功能提升至与主调性与复调性相呼应的高度,为相关声部带来本体功能和“炫技性”多层面穿插互动等挑战(展开部、再现部等)。例如,展开部(116小节开始)第二小提琴、中提琴声部在低音声部支持下构成的d小调切分音型和弦进行,以及此后会同第一小提琴、大提琴声部经D大调-降A大调-d小调等进行的和弦转换(分解和弦、快速跑句、主题模仿及双音等)。

可见,该曲(第一乐章)虽具有古典奏鸣曲式结构严谨、匀称等多声部音乐特征,但由于作曲家在多声部与“多声之术”处理关系上的一些“非传统”艺术维度,相关音乐语言的呈示与表现,已为弦乐四重奏“二度创作”带来了一系列新的课题。

三、本体与“形象”

多声部器乐作品的本体内容,通常指相关乐曲的形态规律及其创作元素(如本文前两部分对鲍罗丁第二弦乐四重奏第一乐章的分析)等。本文视域中的“形象”,则主要指不同时期音乐作品中能够真切表达作曲家主观情绪、音乐场景及过程,并与相关音乐表演活动产生联系和呼应的那些联想和思维元素。

伴随器乐艺术“二度创作”探索与实践,以及不同历史阶段弦乐四重奏创作技法、演奏规律等专题性研究的逐渐深入,一些颇具学术价值的“二度创作”理论已然启发我们进入新的认知和探究视野,例如,在弦乐四重奏艺术领域,涉及奏鸣曲式与弦乐四重奏创作之关联的本体性传统技法(包括演奏技巧等)及其历史辉煌,至贝多芬晚期四重奏创作(1824-1826)已基本结束。[1]结合这些学术探索,笔者认为,作为十九世纪新俄罗斯乐派(强力集团)成员之一的鲍罗丁的第二弦乐四重奏(第一乐章)演绎,仅仅着眼于奏鸣曲式和古典室内乐的形态元素等分析是远远不够的。

(一)乐思

本文视域中的乐思,是基于奏鸣曲式原理,由若干乐音组成的、具有主观性、抒情性及其发展规律的器乐本体元素之一。换言之,鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)源自奏鸣曲式动机及其变化需要的本体元素,在相当程度上已经跨越传统模式,在新的“二度创作”视野下,彰显出更为开放和自由的独立性、浪漫性色彩。

1.纵观该曲第一乐章各主要结构部分可以发现,其中每一个主题及其变化元素,均不同于作曲家此前所创作的A大调第一弦乐四重奏,①亚历山大·鲍罗丁的A大调第一弦乐四重奏创作于1875-1879年(题献给里姆斯基-科萨科夫的夫人),此曲被认为是一部忠实于古典主义传统的习作。即在音乐动机形成与发展等方面不仅不受古典室内乐模式局限,而且在弦乐器演奏(歌唱性与炫技性)之系统性技巧发挥上更具主观性和自由性(见谱例4):

谱例4.

上例第一小提琴主奏的副部主题悠扬抒情、如歌如诉,低音与中声部以轻柔地拨奏作为背景,线状织体与点状织体交替互动、结伴而行,演奏者得心应手、心旌摇荡,仿佛徜徉在乐思延伸的田园般生活之中。

2.比例

这里所指“比例”,与本文第二部分“音响平衡”所述相关概念有所不同,此处的“比例”,主要指该曲基于相关音乐结构及乐思发展需要的一系列既能“被组合”,也能“被分割”的艺术“轨迹”,[2]其本质与本文视域中有关本体元素的主观性、自由性表现手段紧密关联。

回顾前文不难发现,鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)作为作曲家创作生涯中更具温婉抒情、朴实自然的浪漫主义风格的标志之一,其主题色彩、乐思发展等均具有鲜明和独特的“田园诗画”意境(五声音阶、主调性与复调性有机结合等),其如歌如诉的主题陈述与如丝如织、穿插自如的多样性织体水乳交融、张弛有度,是弓弦乐器集旋律性、和声性等为一体的集体性演奏性能的生动写照,后者巧用必要的技巧“比例”,为相关乐思的延伸与变化提供了一定的“主观性”“浪漫性”前提。

该曲第一乐章中,主部主题首先飘荡在疏密有序的连弓之中,大提琴、第一小提琴 的“对话”结束于第43 小节。第二小提琴在第九小节将长音织体转交给大提琴后,与中提琴组成切分音型的节奏律动,相关声部略带自由又不失律动框架,以及柔美抒情又不平铺直叙的运弓特点,并非每一个四重奏组均能以相同或相近的技巧手段,对其“比例”进行适当“表达”,反之,只有通过对其本体元素进行深入探究和多方面实践,以及相关主题及乐思发展的正确“轨迹” ,才有可能在“被组合”与“被分解”中逐渐显现出来(见谱例1)。

(二)形象

就奏鸣曲式的释义而言,将主题元素、乐思发展纳入“音乐形象”探讨中,不仅有悖常规,而且缺少参照系数。但由于鲍罗丁第二弦乐四重奏通过“乐音运动”及“声音组合”所凝聚的“田园风情”等,总体上具有多声部乐思发展的“主观性”“浪漫性”特征,于是,通过“二度创作”相关途径,使演奏者与受众通过联想与审美活动,将该曲音乐语言中特定情绪、场景描绘等维系在一起,就成为其演绎本体元素联系音乐形象过程中行之有效的手段之一。

1.虚拟性

虚拟性本是舞台戏剧表演中演员通过身段、语言及技巧等,描摹主人公形象,抒发情绪、象征情节内容等的一种过程和特征。同理,由于本文视域中的“乐音运动”“声音组合”与作曲家 “主观性”“浪漫性”等创作元素相结合,因而,其多声部“语言”既具有类似的“虚拟性”乐思特征,同时,也在“二度创作”范畴派生出与此相呼应的演奏方式与技巧元素。

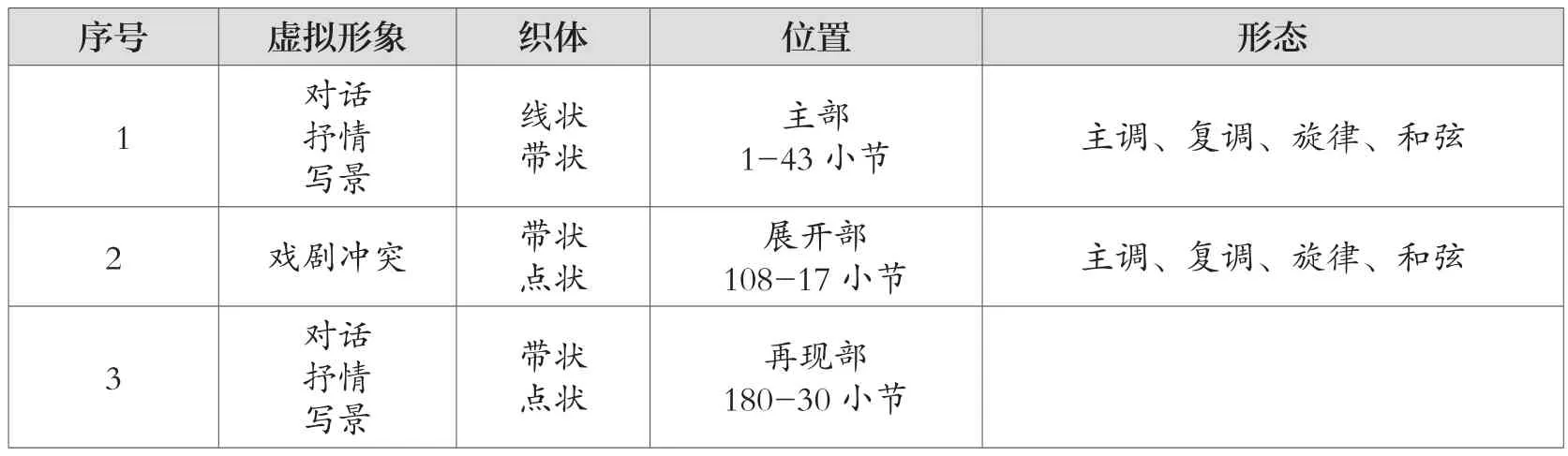

鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)主题元素、乐思特征所包含的“虚拟性”技巧元素如下(参见本文第一部分结构图式及第二部分谱例1-3):

序号 虚拟形象 织体 位置 形态1对话抒情写景线状带状主部1-43小节 主调、复调、旋律、和弦2 戏剧冲突 带状点状展开部108-17小节 主调、复调、旋律、和弦3对话抒情写景带状点状再现部180-30小节

与此相对应,在谱例1的全曲开篇之首,第二小提琴以 D 大调的属音轻柔进入,其细腻均衡的触弦与运弓,与大提琴飘逸沉稳的流动音型交相呼应,犹如在屋中点燃一根温暖的蜡烛,生动衬托出弱拍进入的大提琴旋律的温婉宁静和徐徐渐进。

2.主导性

如前所述,鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)相关本体元素所描摹的种种“形象”,与贯穿全曲的“虚拟性”场景紧密相关。那么,那些基于奏鸣曲式原理、同时充满了作曲家个性特征的乐思内容,是如何通过系统性主题发展,在多声部结构中呈现其“角色分工”及其相关元素的呢?

通过大提琴、第一小提琴声部交流互动,形成贯通全局的第一主题(以主部主题及其发展为主要标志)演奏,并赋予其不同音区、不同织体前提下的“叙述性”“歌唱性”场景,反映了作曲家以此统揽主题“形象”及其演变过程的主导性和象征性。鲍罗丁自幼学习大提琴演奏,对该乐器性能、演奏艺术十分娴熟,将该声部作为“形象设计”切入点,充分体现出作曲家对于“经典性”开拓性的思维与个性。

完成于1881 年夏天的这首《D 大调第二号弦乐四重奏》,题献给太太艾卡特里娜,其中饱含了二人在海德堡初识时幸福时光的追忆,若将大提琴声部比作鲍罗丁,第一小提琴便是自己一生爱慕、珍惜的妻子。作品开篇的主题陈述和模仿,以及此后穿插进行的复调旋律等,莫不以温暖、细腻的触弦和指法、大胆而富有情感的运弓等,关注和热爱每一个音符。这一主线及其演变,通过多声部交流和变奏,贯穿于主部、副部以及展开部和再现部。

应当强调的是,上述“主导性”形象不仅贯穿该曲第一乐章,而且在主题性格、多声部演绎的技巧原理等方面,同样是鲍罗丁第二弦乐四重奏四个乐章相关本体内容和“浪漫元素”诠释的主要依据:谐谑曲(第二乐章)中,灵动而富有生机的音乐主线与每个演奏者心中的“形象”默契交流,每个乐句的开头、结尾,以及快速回转中的重音部分强奏给人带来一次又一次“惊喜”;那首脍炙人口的“夜曲”(第三乐章)中,大提琴再次扮演主角,演奏者的匀速揉弦、深沉运弓,带来一阙难忘的无言歌,其他声部则又一次退居伴奏声部,以稳定含蓄的带状织体支撑并附和;终曲(第四乐章)在行板(Andante)后进入急板(Vivace),在奏鸣曲式基础上再次凸显与第一乐章主题性格紧密关联的“形象性”与“主导性”,多声部间穿插自如的明快乐观及诗情歌唱,则将相关本体元素与演奏者“二度创作”相结合的过程提升到一个新的高度。

由此可见,鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)本体内容与“形象”所涉及的课题,既非局限于古典室内乐形式及音响层面,亦非仅仅涉及弦乐器演奏原理及其技巧手段分类与操作范畴。基于经典风格却不拘泥于传统习惯,同时充分融入对作曲家主观情感、创作个性的认知和技巧设计,才是该曲“二度创作”的正确起点。

以欧洲古典风格为主要背景的弦乐四重奏艺术源远流长,随着各种经典作品及其二度创作研究、舞台实践的持续拓展和经验积累,我们深深认识到:作为一个历史悠久的室内乐艺术门类,弦乐四重奏多声部音乐语言的细腻、精妙和韵味,不仅来自其声部组合、音响结构等科学原理,而且与相关作品诠释及其“二度创作”认知维度紧密相关,亚历山大·鲍罗丁第二弦乐四重奏(第一乐章)演奏分析及其启示。