社会与人生的悲歌①

—— 施尼特凯《第四弦乐四重奏》的音乐学分析

朱敬修(河南大学 音乐学院,河南 开封 475001)

一、概述

阿尔弗雷德—加里耶维奇-施尼特凯(Alfred Garriyevich Schnittke,1938-1998)是俄罗斯当代伟大的作曲家,被誉为俄罗斯当代音乐三杰之一。他的一生绝大部分是在苏联时期渡过的,经历了二战以后的斯大林时代,直至苏联解体的全过程。他的命运和苏联不少优秀作曲家一样,在事业上经历了遭受迫害、恐吓、受到人身限制,到获得成功,直至赢得世界声誉。他用心灵体验人生,以不屈的意志进行音乐创作,孜孜以求对社会与人生、艺术与命运进行深刻的思索与探求,正如《格罗夫音乐与音乐家辞典》中“施尼特凯条目”中所写:“他能在音乐中描写当代人的道德与精神之间的挣扎,以如此的深度和广度,真是难以置信。”

《第四弦乐四重奏》(以下简称《四重奏》)是施尼特凯众多著名作品中的一首,属作曲家中晚期的作品。这部作品从头到尾充满了灵与肉的搏击,具有强烈的悲剧性,手法精炼,内涵深刻,具有一定的交响性和较强的可听性,且演奏时间长达(约)36分钟,在室内乐体裁中,确属一部宏篇大章。

作品创作于1989年,这一年,对苏联的社会而言,政治纷乱,经济全面崩溃,其社会主义道路已经走到了尽头,临近全面解体的边缘。就作曲家个人而言,在历经遭受迫害、人身限制的困境之后,由于事业上的成功,终于得以离开苏联,受聘赴德国汉堡大学任教,此后不久即正式移居德国。因此,这一年也是他生平国内生活时期的结束之年,在此时创作的这部充满戏剧性、悲剧性,表现内心冲突与挣扎的作品,对于作曲家而言,显然是有着某种特殊的意义。本文选择此作品进行分析,旨在从中窥探出作曲家成熟时期的写作手法、风格特点及其精神内涵,以期深入了解作曲家的创作思想以及俄罗斯当代音乐创作的基本面貌。

《四重奏》全曲分为五个乐章,基本表现如下:

第一乐章,慢板。以极弱的力度,在大提琴最低两音上构成的下行小二度音调上以直弦奏法开始,冷漠而沉闷。这个音调既为整个乐曲确定了基本情绪,又和之后出现的四度音程一起,成为贯穿全曲的核心音程结构。这个音调逐步在各声部中展示,却一步一顿、一句一逗,一小节加用一个长休止,音乐若有若无,时断时续,给人以沉闷、孤寂、冷漠、无助的印象。乐章第一部分的最后在大提琴最低音上游动,长休止后,一跃五个八度,在第一小提琴的极高音上(e4)强力奏出,恰似万般沉寂中的一声尖叫,开始了乐章的第二部分。第二部分的强力呼叫仅持续了十个小节,便以等音间的蠕动和连续四度下行的音调(详见后述)直落谷底,音乐重新陷入第一部分的气氛之中。最后以开始出现的小二度音调的再现结束了第一乐章。在乐曲的整体结构中,第一乐章犹如一个巨大的引子。

第二乐章,快板。乐曲以核心音程结构的各种变形、组合,集中运用多种现代表现技法,展示出人与命运的搏击和与现实社会的抗衡。音乐时而左冲右突,时而呼天号地,时而低靡无助,时而粗烈混浊,或以音块式音响敲击着人们的心灵。最后以低音区的渐强长音结束。在全曲中,第二乐章犹如奏鸣曲中的快板乐章,充满了戏剧性,是全曲的核心乐章之一。

第三乐章,慢板。全乐章由引子和两大部分构成。“引子”以很弱的力度用特殊的奏法(靠琴码演奏)开始,使人回想起第一乐章开始时的冷漠无助,营造出一种灰暗、阴冷的氛围。之后,一、二小提琴以令人心悸的强拨奏与弱颤音相配合的齐奏作连接,引出一提琴极高音上的尖叫音响,开始了乐章的第一部分。这一部分作曲家以等音蠕动的技法,创造出一种哀泣、呻吟的效果。在此背景上,一、二小提琴分别以核心音程结构小二度的变形,以连续同向大七、小九、增八、减八的旋律线条上下奔突,造成一种奇异的离心力,使人心神不安,表现出倾诉与哀号。又以大七度音响群(音块)的强烈效果,表现出冲动、激愤之情。乐章第二部分在慢速的音块式推移(音带式)织体背景上,第一小提琴在高音区演奏出小二度音调的悠缓旋律,哀怨之情令人动容。最后在极弱的力度中,大提琴在最低音上做等音蠕动式呻吟(犹如垂死之人的喘息声),第一小提琴在类似泛音的e4长音上渐渐隐去。

第四乐章,活泼的快板,是全曲中最短的乐章。类似奏鸣套曲的谐谑曲乐章。然而其音乐表现却是对纷乱不安现实世界的描绘。乐章由弱奏开始,快速紧张的类似萨拉班德节奏型逐渐引申开来,营造出神秘不安的气氛。突然凶狠的、快速的低音节奏响起,气氛顿时紧张起来。第一小提琴在四处奔走,乐章主体即在这种氛围中进行。紧张的音型时而在各声部中传递,时而成为背景音乐,伴随着小提琴的诉说,又不时插入令人心悸的拨奏。高潮处在纷乱紧张的背景中,第一小提琴在极高音区的强奏和连续下行的滑奏,描绘出尖叫与哭天号地的生动形象。然而现实更为残酷,狂暴的音块节奏使哭号之声戛然而止,转而变为越来越弱的拨奏,最后在极弱的泛音音响中神秘地消失。

第五乐章,终曲,是全曲中最长的乐章,也是乐曲悲剧性的高潮。乐曲在以小二度叠加的蜂动式音响中开始。以此为背景,由四度和小二度音程构成的生硬旋律在各声部中传递。繁复杂陈的音响,犹如纷乱社会、复杂人生的各种问题纷至沓来,令人心慌意乱。乐章的主体是在行板速度中对各类问题的细细研讨。这里有第一小提琴的内心独白,似乎是对某种问题的深入思考;也有小提琴与大提琴在低音区的冷静对话;还有以同向四度连续进行构成的生硬旋律在各声部中游动传递,上下盘旋,似乎在寻求某些问题的答案。当然,不时插入的蜂动式音响、小提琴的嘶叫与哭泣,紧绷着人们的心弦。总之,沉思与对话、诉说与抗争、杂乱的思绪与问题的极端交织在一起,繁杂多变。之后,乐曲在小提琴的低吟声中沉寂下来……在一个长长的休止(近30秒)之后,尾声中,一个恰如管风琴音响的圣咏旋律悠然而出——在无尽的问题无法排解时,人们皈依了上帝,人们相信上帝的存在,相信上帝的力量,人们默默地祈求平安,气氛庄严肃穆。但是,好梦不长,一个凶暴的音块长音突然降临,人们最后的希望被打碎了。音乐重归寂静,留下的只是以等音程蠕动手法构成的低微的、长长的呻吟与叹息。全曲就在这冷漠无助、极端阴冷的氛围中结束。

《四重奏》的内涵是如此的丰富而深刻,作曲家究竟用了哪些手法达到如此强烈而富于戏剧性的效果?作品中强烈悲剧性和戏剧性究竟缘起何因?这些都是我们要深入探讨的问题。

二、《四重奏》艺术手法分析

施尼特凯的音乐创作,以“复风格”手法闻名于世,在他的交响曲、大协奏曲、钢琴五重奏以及弦乐四重奏中都有成功的运用。例如,在他《第三弦乐四重奏》中,即可清楚地分辨出来自贝多芬《大赋格曲》的主题;来自拉索的装饰性音调和肖斯塔科维奇的签名动机等。但是在进入20世纪80年代之后的音乐创作中,这种直接引用他人主题而融汇的“复风格”作品越来越少,却以精心的暗示,似曾相识的情绪、手法,将引用的主题变奏、衍化得不可分辨,而建构出独特的个人风格,《四重奏》就是典型例子之一。在这部作品中,虽然可以明显感受到里盖蒂“唯音主义”、考威尔“音块”技术,潘达雷斯基“新弦乐”风格的影响,但却不是具体作品某一主题、某一片段的引用,而是各种表现技法的融汇运用,或者说是为了内容表现上的需要,综合运用多种现代音乐表现技法,使听众既有丰富的音响感受,又有较强的可听性,创建出自己独特的音乐风格。其艺术手段的运用分析如下。

(一)核心音程结构的运用

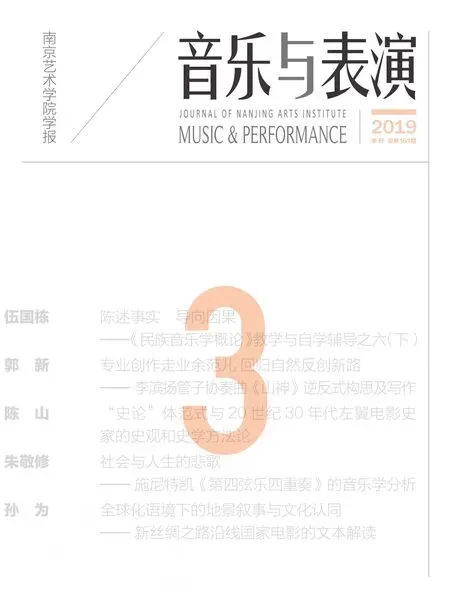

在这部无调性、无主导主题、以音响、音色为主导的作品中,为了保持作品风格的统一,作者使用了“核心音程结构”贯穿的手法,即以一个典型的音型结构作为贯穿全曲的旋法基础与和声结构基础,这个音程结构在第一乐单的开始即呈现出来。这是一个“小二度加四度”的音程结构。

谱例1前两小节的下行小二度音程(及其后的扩展),第四小节的四度音程与第十小节的四度结构和声,使小二度与四度显示出显著重要的地位。恰然如此,全曲的音乐即以“小二度加四度”为核心进行发展。

核心音程结构的贯穿表现在纵、横两方面,就横向的旋律发展而言,大致有如下几种用法:其一,小二度与四度(含纯四、增四、减四)交替使用,构成旋律线条;其二,同向或反向连续四度的进行线条;其三,小二度的连续运用;其四,小二度异变——大七、小九、增八、减八音程的同向或反向连续进行。上述四种用法与节奏、速度、力度、织体等因素相配合,构成了这部庞大作品复杂而多彩的内容表现。

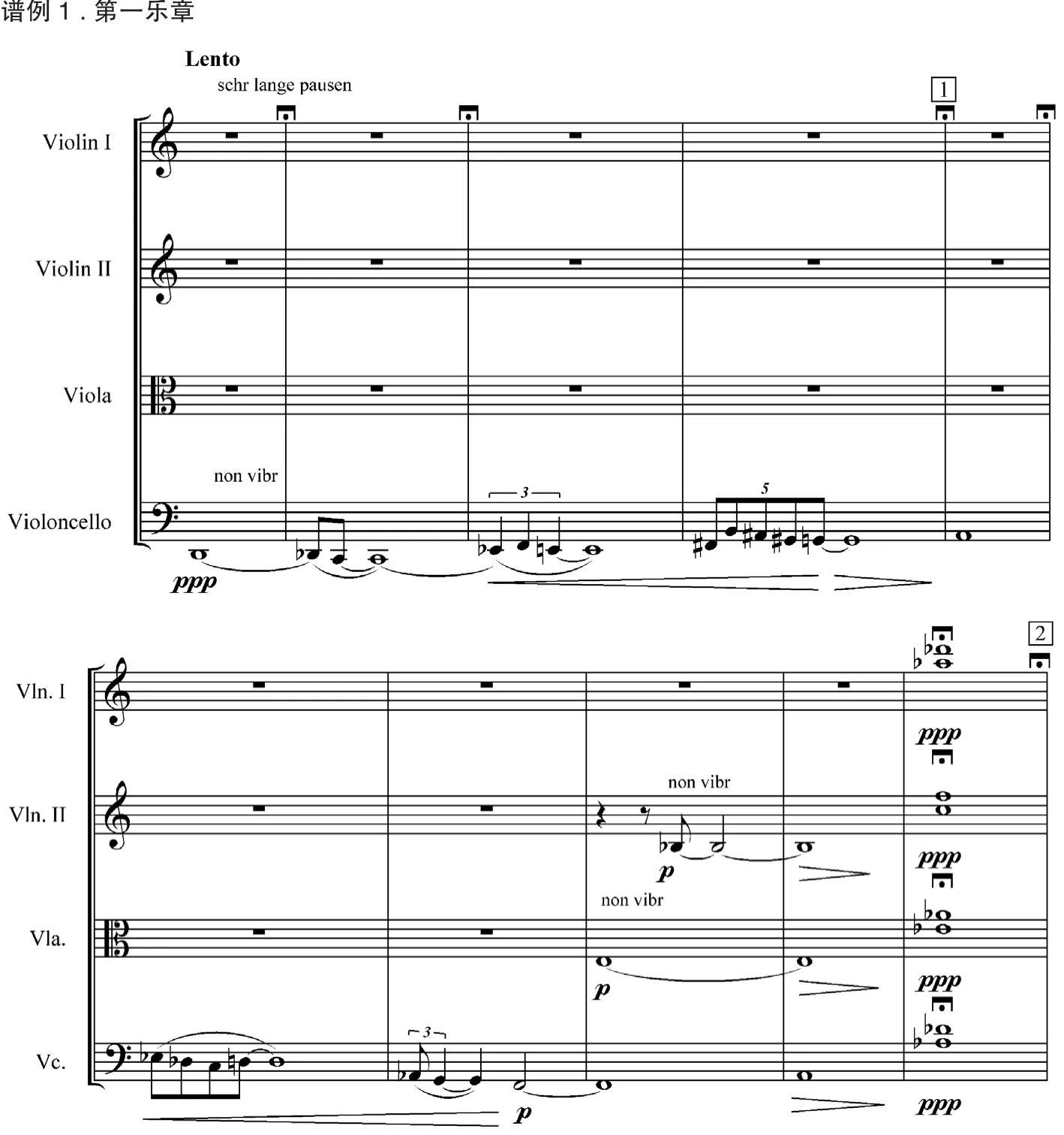

谱例2 a、b、c分别取自一、二、三乐章,是核心音程结构横向发展的运用方式。谱例a前4小节高音区的连续小二度进行(含微分音),表现出强烈的悲剧性,模拟出哭泣哀号之声;谱例b连续四度进行的线条,表现出跌宕的激情;谱例c中四度音调与小二度音调配合运用,表情更为丰富。谱例2 d则是以小二度变形出现的旋律线,这种生硬音程直线型的连续运用,在心灵扭曲的苦痛感觉中,又平添了几分激愤之情。

核心音程结构同样也成为乐曲纵向组合中的和声基础,其用法除少量的四度(五度)结构和弦外,大量的则是小二度音程的高密度叠加,即强奏时的音块效果和慢速弱奏时的音带式(静态音块)用法。

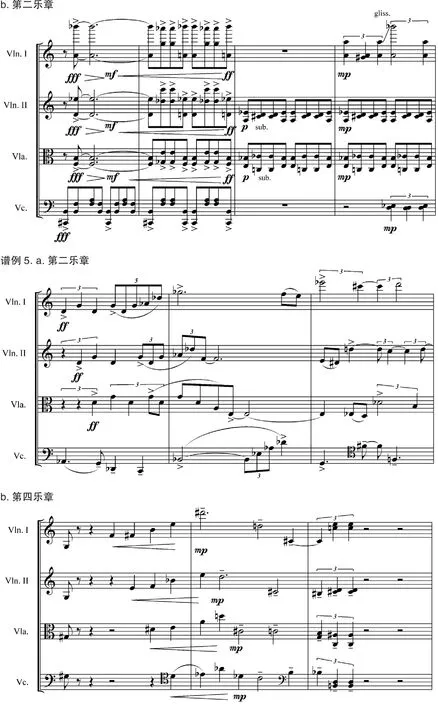

谱例3 a是四度与二度结构相配合的和声;谱例3 b 第一小节为四(五)度和声,后两小节则是微音域中小二度叠加的音带式用法。还有的是四度、七度结构的外形(各乐器各自分部中的音程),小二度叠加实质(纵合中的音块效果)的用法。总之,小二度叠加的音块式横向推进,在乐曲中俯仰皆是,这当然与乐曲的内容表现密切相关。

谱例4 a各乐器各自分部,最多时细分到12个声部。各乐器的分部多为小二度的变形,其纵向的音响实质则为音块式的小二度叠加。当然,由于弦乐四重奏的乐器少,声部少,各音分布在较广阔的音域中,因而,其效果与钢琴中的“音块”音响或里盖蒂管弦乐作品中由于声部细分而构成的高密度的“音块”效果,有着相当大的差异。谱例4 b与谱例a相似,但包含了力度上的各种变化,产生出不同的音响效果。

(二)“微型复调”织体的运用

为了创造复杂多变的音响效果,《四重奏》四个基本声部常常各自进行再分部,构成相对的声部细分,总体声部由单声部到12、13个声部的变化(如谱例4 a),常用的在6-8个声部之间,因而,具有一定的“乐队”效果。同时由于纵向组合中的“密集音高”(小二度叠加)用法,所以,丰富多变的微型复调就成为《四重奏》织体中的主要形式。

微型复调的用法同样有模仿和对比式两类,其中,模仿织体随处可见。模仿的特点是声部间的时差不大,因此,在纵向上构成微时差的错位性对比。同时,模仿声部间的音高相近,构成微音距的对比,这当然与纵向组合中的“音高密集”手法有关。

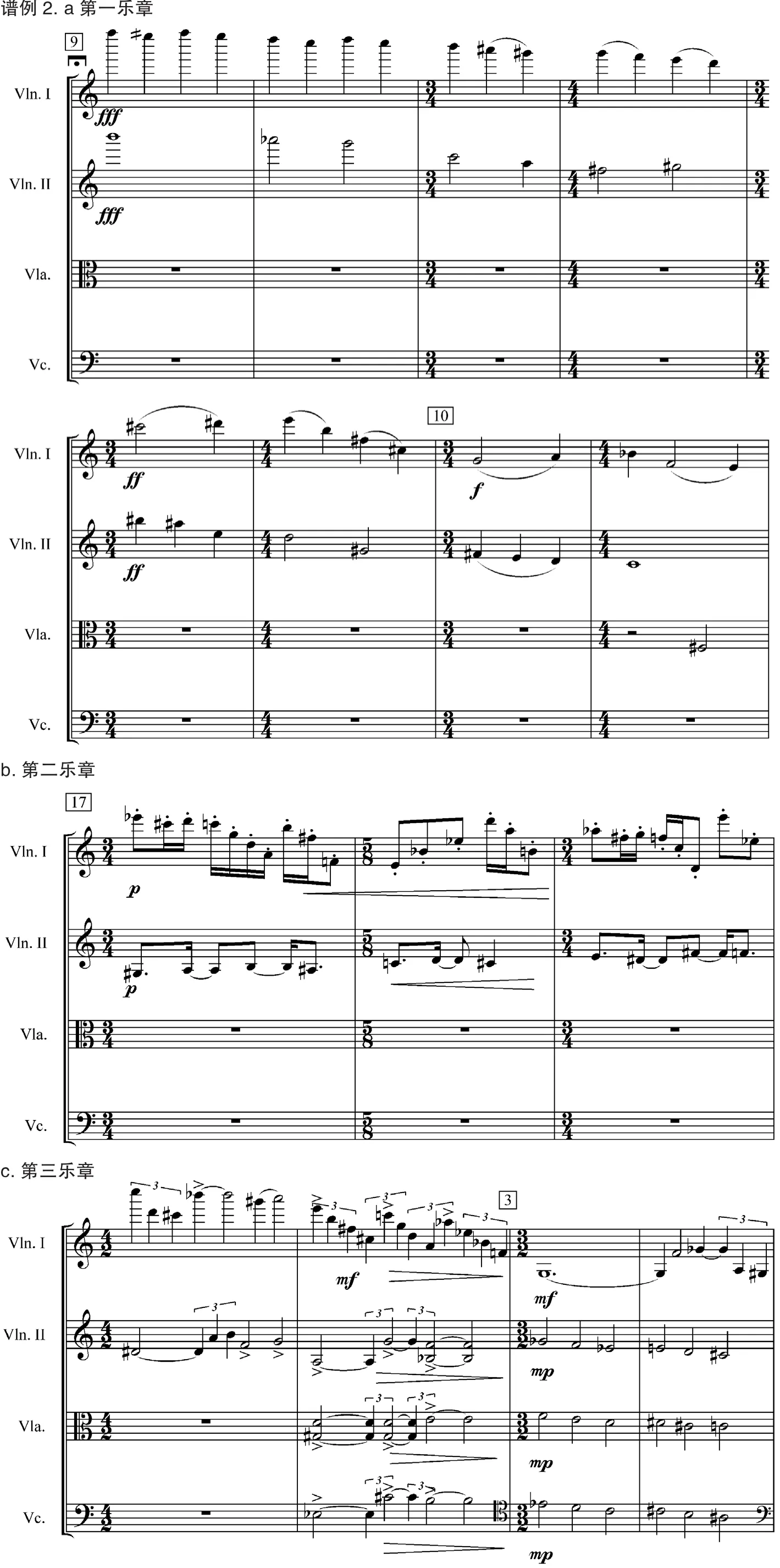

谱例5 a ,第一次模仿为同度模仿,时差为1/3个二分音符;第二次模仿其音距为小二度,时差为一个四分音符。谱例5 b模仿声部间时差为四分音符,音距为小二度。谱例5 c,第一次模仿同谱例b;第二次模仿时差为八分音符,音距为小七度,声部增加到六个,纵向节奏的对比十分鲜明。

对比式复调在《四重奏》中应用也十分广泛,而最具特色则是复合律动手法的运用,即在某些片段中,上下声部虽然同进同出,却各自采用不同的节奏形态和序进关系,形成纵向节奏上发音点的错位,音距近、时差短,是微型复调的典型手法。

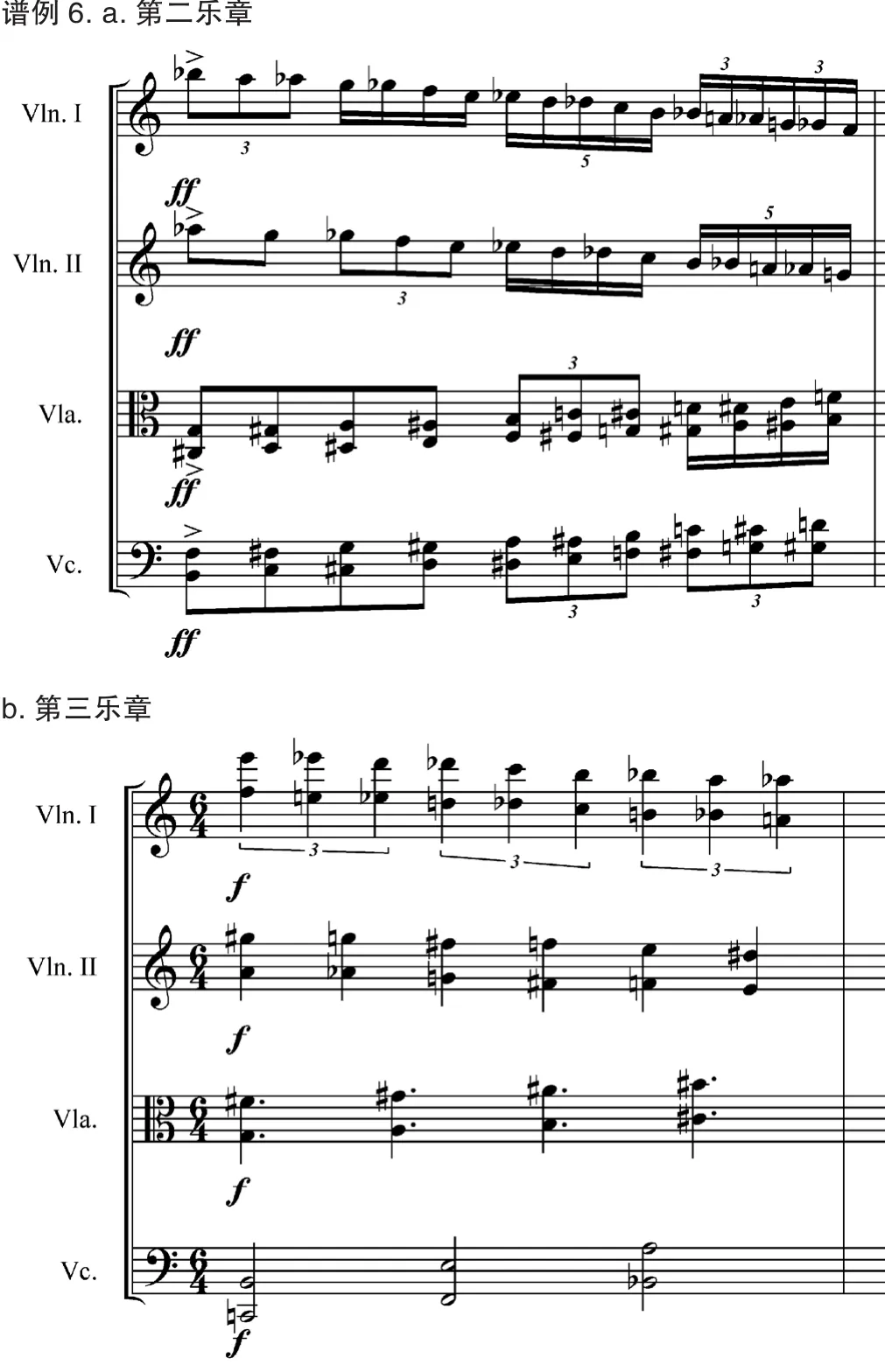

谱例6 a, 一、二小提琴作连续下行半音进行,中提琴、大提琴自行分部作连续半音上行,上下音程关系仍为音高密集(广义)的小二度叠加,而每个声部所用节奏形态均不相同,第一小提琴每拍的发音点以3-4-5-6为序;第二小提琴每拍发音点是2-3-4-5;中提琴的发音顺序为2-2-3-4;大提琴发音顺序则为2-2-2-3。这样形成的纵向节奏(发音点) 错位,虽然有序却极为微小,造成一种纷乱不宁的音响。谱例6 b上下两对声部做反向进行,且各自分部,每件乐器皆为大七度的连续进行,纵向音程关系仍为音块式的小二度叠加。在节奏上,上下四件乐器各将一小节(6/4)均分,其节奏比例为 9:6:4:3, 同 样 构成复合律动式的错位性对比,效果鲜明。

(三)等音、等音程间的音响蠕动与静态音块的运用

为了内容表现上的需要,《四重奏》中运用了本位音与微分音之间、半音之间的反复游移滑动,造成一种哀痛、呻吟式的音响(见谱例4d)。此外,还创造性的利用等音之间微小的音分差,使用等音之间、等音程之间的反复游移、蠕动,造成一种微起伏的音响流,整个乐曲的最后,就结束在这种等音程蠕动的音响之中。

谱例7 a下三声部中均使用了等音之间的游移蠕动,中提琴和大提琴还使用了二度等音程之间的蠕动;谱例7 b除第一小提琴的单声旋律外,下三声部各自分部,使用了等音程之间的蠕动,纵合起来则是一个小三和弦间的等和弦蠕动。此类情况在各乐章中均有运用。

如前所述,作品中使用了音块技术,但在更多地方使用的是静态音块(音块长音)或缓慢推进的音块——音带式进行,造成一种群蜂舞动似的音响效果。

谱例8下三声部(又各自分部)进行方向各不相同,其纵向音程组合则是微音域(因体裁限制,含八度在内)中的小二度叠加,构成音带式的伴奏织体,音响有如蜂动,“旋律”是第一小提琴在微音域之间的蠕动和级进上行,此类手法各乐章均有运用。

(四)其它表现手段的应用

《四重奏》中表现手法极为丰富,在织体、演奏法等方面,还有不少新颖的用法。例如,第三乐章中,两把小提琴之间特殊演奏法的结合,产生出的奇异音响。

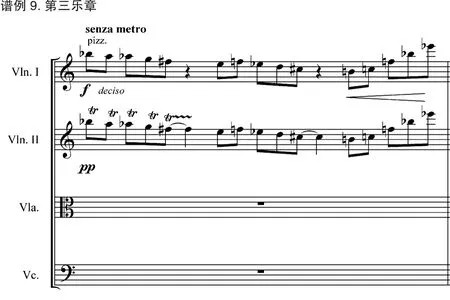

谱例9两把小提琴齐奏中,一个用拨奏,一个拉奏,且每个音都加用颤音,效果十分奇特。此外,作品中还使用了直弦奏法、强拨弦奏法、靠琴码奏法、超高音奏法、反音区奏法(如小提琴低音与大提琴高音区的配合等)滑奏等多种表现手段。

三、音乐内涵分析

在《四重奏》音乐中,我们听到了叹息、呻吟、尖叫、呼号,也听到了粗暴的践踏,激烈的冲突与对抗,我们感受到冷漠、孤寂中有冲突,犹豫、痛苦中有挣扎,直到最后向宗教的皈依和长长的悲叹。总之,《四重奏》使我们感受到了剧烈的戏剧冲突和令人震撼的强烈的悲剧性。人们不仅要问,作品何以有如此强烈的悲剧性?音乐究竟包含了怎样深沉的内涵?这应当从苏联的社会境况和作曲家大半生的曲折经历中找到答案。

(一)社会历史因素的影响

如前所述,《四重奏》创作的年代(1989年)是苏联正处于政治纷乱、经济崩溃,已面临全面解体的不堪局面。而自斯大林之后,苏联社会的这段纷乱、曲折的历程,以及相关的文化政策、文艺方针,为作曲家所亲身经历。因而,政体的专制、文化的禁锢、社会的矛盾、人世的阴暗,都给作曲家留下深深的印记。回顾这段历史,会有助于《四重奏》表现内容和精神内涵的解读。

斯大林去世之年(1953年),施尼特凯刚刚进入莫斯科音乐学院学习,因此,施尼特凯成长与生活的年代主要是在斯大林之后的赫鲁晓夫——戈尔巴乔夫时代。但是,其青少年时代则是生活在斯大林时期。施尼特凯诞生之初,苏联土地上白匪尚未清除,就开始了斯大林1936年的大清洗。由于个人崇拜和肃反扩大化,数以百万计的人(包括大量的艺术家)被送进了劳改营或惨遭杀害。之后,便是德国法西斯的侵略,在反侵略的战场上,数以千万计的苏联儿女慷慨赴死,才赢得了卫国战争的伟大胜利。施尼特凯的童年就是在这种惊恐不安的环境、血与火的战争氛围中度过。不难想象,在他童年的记忆中,大约每天都有人失踪,每天都有人流血,每天都有悲剧发生。

问题是,法西斯刚刚被消灭,又发生了1948年事件,联共(布)中央针对文艺方面做出了一系列决议,对一些文艺作品(包括对穆拉杰里的歌剧《伟大的友谊》)与作者无限上纲、无情批判,以政治鉴定式的文艺批评,窒息了苏联的文艺创作,造成万马齐喑的文艺局面。自此,斯大林独裁统治所造就的国家封建主义,对少年时代的施尼特凯而言,留下的是一颗在高压环境下长成的受伤的心灵。

赫鲁晓夫上台之后,在政治上全面否定了斯大林,解冻了文艺政策,开始了所谓“文化蜜月时期”。但是斯大林时代所形成的自上而下的官僚阶层,高度集权的党政体制,依然实施着严密的思想控制;一些早期禁演的作品仍未解禁,一些所谓给社会主义“抹黑”的作品,依然受到严厉批判;国内依然在抵制西方的“资产阶级文艺形式”,其文艺政策只能是有限的解冻。

在社会生活方面,由于苏联建国初期恶劣的国际环境,在高度集中的计划经济体制下优先发展重工业和军事工业,使苏联一跃而成为一个军事强国。然而,由于经济发展的畸形。人民生活并未得到显著改善,大部分人仍然生活在温饱线上,社会生活不容乐观。

1964年,勃列日涅夫执政之后,东西方进入冷战时期,两个超级大国之间展开了军事、经济竞赛。苏联进行了一定的军事扩张,扩大了社会主义阵营,军事力量有所提升,然而,人民生活仍未得到改善。尤其是20世纪70年代西方兴起了科技革命,在市场经济的刺激下,经济得到巨大飞跃,而苏联单一的计划经济体制不能适应科技发展的需要,经济停滞不前,与西方的差距越来越大。进入20世纪80年代之后,计划经济开始崩溃,人民生活水平下降,粮食供应时断时续,经济增长波动,对文化、科技的拨款削减等,在和西方的军事、经济竞赛中,均以失败而告终。

1985年,戈尔巴乔夫上台之后,一度施行改革,但已积重难返。计划经济全面崩溃以及人为的破坏,终于爆发了衰退性经济危机。戈尔巴乔夫不成功的改革、政治上的软弱,1989年之后爆发的煤矿工人大罢工,加上国际局势的变动,最终导致了苏联的全面解体。

纵观苏联的历史,尽管十月革命的胜利建立了无产阶级政权,斯大林领导取得了卫国战争的胜利,且一度成为世界上的军事强国,但对于人民的社会生活而言,却是一部多灾多难的历史:国际上的经济封锁、外寇入侵、内乱不断以及严密的思想控制,使苏联人民既无安定富裕的生活,又无自由的空气,这些都造就了苏联不少文艺家作品中的压抑感、责任感与历史厚重感。

(二)作曲家的坎坷历程

施尼特凯的青少年时期,已如前述,生活在一种充满恐惧的灰暗世界当中。1953年,当他进入音乐专业领域之后,尽管文艺政策有所松动,但其思想控制仍然严酷。例如,1957年,著名作家帕斯捷尔纳克的作品《日瓦戈医生》在意大利出版,并引起轰动,又于1958年获得了诺贝尔文学奖。但由于其内容中暴露出苏联劳改营中的一些阴暗面(又被西方媒体炒作),因而,其作品和作者均受到了严厉批判。与此同时(1958年),施尼特凯创作的第一部具有独创性的清唱剧《长崎》,虽然受到著名作曲家肖斯塔科维奇的赞许,但却被勒令禁演,并受到批判,被认为是形式主义的“可怕的阴暗”。对于初出茅庐的施氏而言,无疑又是一个沉重的打击。

20世纪50、60年代,当西方先锋派音乐正盛之时,苏联境内仍然拒绝这种新谓“资产阶级”的艺术。1959年,当肖斯塔科维奇出访美国受到提问时,也曾明确表示,苏联国内并无十二音技术的新作品。1962年,当有人试图在音乐美术领域传播先锋派艺术之时,赫鲁晓夫曾在一次会议上大发雷霆,明确表示,断然拒绝十二音音乐,并于1963年再次强调这一观点。然而,天生叛逆性格的施尼特凯却在1963年写出了他的第一部十二音技术的作品《第一小提琴奏鸣曲》,并陆续写出了《室内管弦乐曲》(1964年)、管弦乐《很弱》(1968)等先锋技法的作品,同时,还写有一些研究西方现代技法的著述,却苦于无法出版。

1972年,施尼特凯创作了他的《第一交响乐》,这是一部有着马勒式悲天悯人情怀的作品。前两乐章是多种音乐风格的杂然齐陈;后两乐章则充满了阴森、忧郁的气氛。施尼特凯曾说:“起初像杂技,结束时像启示录般阴森。”乐曲结束时十分凄惨,虽然首演时在指挥罗日杰斯特文斯基的建议下,最后以环形结构处理,加上了一个光明的尾巴,但演出之后仍然激起轩然大波,评论、纷争云起,施氏被认为是“异端乐派的领袖”人物。苏联作曲家协会主席赫连尼科夫此前已表示,十二音技法是一种异己的影响,当《第一交响乐》首演之后,赫连尼科夫则明确表示,施尼特凯的实验将不再得到支持。作曲家遭受到巨大的精神压力。整个20世纪60、70年代,施尼特凯除了写作电影音乐之外,其它音乐作品的演出十分困难。但是,施尼特凯却说:“不论我的音乐是不是广泛演出,我却继续写我认为必须要写的东西。”

1977年,他的《钢琴五重奏》创作完成,却因他的“异端乐派领袖”的名声得不到录音的许可。后来,在著名小提琴演奏家基顿·克莱默反复向当局说明此“音乐无害”的情况下,方勉强允许录音,但仍不准在白天录音,只准在深夜里进行。作曲家承受的精神压力可想而知。

20世纪80年代之后,随着施氏交响乐、大协奏曲等作品的陆续问世,作曲家的国际声望越来越高,但在国内却一直得不到官方的承认,其作品的录音也屈指可数。20世纪80年代后期,曾一度兴起被视的“古怪时期”的施尼特凯的作品热潮,后又被授予“列宁奖金”,然而,施尼特凯却拒绝接受,其内心的愤懑和倔强性格可见一斑。

1989年,施氏应聘赴德国汉堡大学任教,此去即结束了他的国内生活,直至1990年正式移居德国。20世纪90年代,施氏的一系列创作使其名声如日中天,苏联解体后的俄罗斯当局对施尼特凯仍然态度暧昧。但在1994—1995年莫斯科音乐季中,也曾大张旗鼓地举办过施尼特凯的音乐节,1998年,施尼特凯突然去世后,俄罗斯官方才正式承认施尼特凯为当代最伟大的作曲家,赋予极高荣誉。

综上所述,可以想见施尼特凯的一生所遭受到的迫害、人身限制和巨大的精神压力。他的一生,从社会角度,经历了战争年代,目睹了苏联由一个军事强国逐步衰落,直至解体的全过程。亲身感受到衣食不丰、思想禁锢、行动不自由的社会氛围,他了解民间疾苦,洞悉知识分子的心理感受。此外,1985年,他曾身患重病,但最终战胜了死神,亲历了一次生死考验。从事业角度,青少年时代文艺界的大批判、大斗争的阴影犹存,而在他自己的专业道路上,又经历了来自社会政体的种种阻挠、限制,备受压抑,多受磨难。这一切会给作曲家留下些什么呢?在他内心深处,应该有惶恐不安、困惑、迷失,也会有矛盾冲突和激烈对抗,更应该有对社会、人生、命运的深沉的思考。而这一切都集中的表现他的《四重奏》之中。

当创作《四重奏》时,施尼特凯已赴汉堡任教,或者说他终于彻底摆脱了那个备受压抑、限制的生存环境,可以自由呼吸、自由生活时,这种痛定思痛的彻心的悲剧感,就会全部倾泻在这部作品之中,因而,写下了这部社会与人生的悲歌。

施尼特凯有倔强的性格,他曾逆风而上,于1963年创作出他的第一部十二音作品;他曾不顾当局的限制和作品家协会主席的反对,创作出一系列他认为应该写的作品;他曾拒绝接受政府颁发的象征着荣誉和恩宠的“列宁奖金”,这一切,掀起了“四重奏”中矛盾冲突激起的层层波浪;而他亲历的社会矛盾,人间悲剧、无助人生、无望的前途,却构筑了这部作品的悲剧性基调与凄惨的结局;作曲家对社会与人生、艺术与命运痛苦的思索和无解,导致他对宗教的认同和对灵魂解脱的追求。作品中在百般矛盾之后,宗教性音乐的出现,应当是作曲家精神追求的最终归宿——尽管依然被残酷的现实所打破,依然摆脱不了悲剧性的、痛苦的结局。

就此,我们大致了解了这部作品的精神内涵,大致探测出了作品中悲剧性、戏剧性的渊源。由此,我们也可以悟出另一番道理,无论标题音乐、无标题音乐,无论古典音乐、现代音乐,其表现内容和精神内涵都离不开作曲家所处的社会、历史和人文环境。同时,也使我们知道,只有深入了解作曲家的创作思想,了解作品的创作背景,才能更深入地解读和阐释音乐作品。