苏雪林楚辞学“九天”研究及其文化意义

李金善 郝皓

摘要:苏雪林用比较研究的方法,从自然哲学、神话学角度解释了《楚辞》中“九天”的概念、来源和延伸。根据其楚辞学“域外文化说”的基本论点.苏雪林认为《楚辞》“九天”的概念源自亚里士多德的天体论,在屈原时代传入中国,后衍变成中国神话中的九重天神系。苏雪林对<楚辞》九重天神系进行了中外文化比较研究,试图构建“中国神话系统”。苏雪林楚辞学的神话研究对中国神话学的建立具有一定的文化意义,同时苏雪林用外来文化阐释《楚辞》,对拓展楚辞学的跨文化研究和中华文化的开放性研究视野具有较大启发。

关键词:“九天”;九重天神系;比较研究;文化意义

中图分类号:I206.2

文献标识码:A

文章编号:1005-6378(2019)02-0022-05

DOI:10.396 9/j.issn.1005-6378.2019.02.003

一

《楚辞》中“九天”的释义,历代楚辞学家有不同的解释,苏雪林楚辞学尤其与众不同,从自然哲学和神话学角度进行了比较研究。

九为阳数之极,屈原楚辞中多次出现以九计数,甚至以九为题目,如《九歌》《九章》。其中“九天”有三次提到:“指九天以为正兮,夫惟灵修之故也”(《离骚》);“九天之际,安放安属”(《天问》);“孔盖兮翠旖,登九天兮抚彗星”(《九歌·少司命》)。洪兴祖《楚辞补注》解释“指九天以为正兮”的“九天”即“苍天”。王逸解释“九天谓中央八方也”[1]9,“九天,东方吴天,东南方阳天,南方赤天,西南方朱天,西方成天,西北方幽天,北方玄天,东北方变天,中央钧天”[1]87,洪兴祖又引《淮南子》《广雅》加以补注,这是从平面角度来解释“九天”是天的九个方位。朱熹《楚辞集注》则日:“九天,天有九重也”[2]6,并提到“九天,即所谓圜则九重者”[2]29。而“九重天”苏雪林认为屈原《楚辞》中只有《天问》中提到:“圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?”“重”本身具有“层”之义,朱熹提到:“其日九重,则白地之外,气之旋转,益远益大,益清益刚,究阳之数,而至于九,则极清极刚,而无复有涯矣”[2]29。苏雪林楚辞学是从立体角度来解释“九重天”,认为楚辞中所言的“圜则九重”指天是一层一层重叠的,她引洪兴祖《楚辞补注》:“圜,与圆同。《说文》日:天体也。《易》日:乾元用九,乃见天则”[1] 86,解释“圜则”是一个名词,“圜”是天,“则”是法式、体制,“圜则”是“天之体制”。所以,苏雪林将《楚辞》中的“九天”解释为九重天。

苏雪林认为这种九重天的立体说法来自亚里士多德的天体论。这个结论基于苏雪林楚辞学中的一个基本立足点,即“域外文化说”。概括来说就是:苏雪林楚辞学从文化角度来进行研究,认为屈原《楚辞》中的内容多来自域外的宗教神话及其他文化分子,研究《楚辞》需要从域外文化人手,通过比较研究来考订《楚辞》中的文化谜团,使其还原成为一个完整的文化系统;此域外文化所指是以西亚文化为宗,包含了埃及、印度、希腊等几支世界古文明文化;通过这种方法研究《楚辞》从而得出世界文化同出一源(即西亚)的结论。

苏雪林楚辞学中“域外文化说”的一个基本前提和“假说”,就是战国时期域外文化大量传人中国。苏雪林认为虽然我国是长期的农耕文化,但我们的民族性具有开拓性,富于进取精神和冒险勇气,善于吸收外来文化,不断造就和完善自己的文化体系,这也是中华民族绵延几千年、融合多民族的原因。中国的文化是融合了世界上各种先进文化而形成的,在文化产生的源头即是如此,苏雪林主张夏商前域外文化就曾来华,在山东半岛登陆,建立了一个雏形的西亚国家,但年代久远难以考证,只留下几端痕迹,已融人中华文化。第二次域外文化传人则是在战国时期(公元前三世纪),与马其顿帝国亚历山大大帝东征有关。战争促进了东西方文化的交流与融合,“大批学者为逃避兵祸,携带着学术知识,辗转逃到了远东这片安乐土。……齐国的稷下更为此类学者聚居之所,以邹衍为之巨擘”[3]34。这次文化传人山东半岛依然是重要的登陆处,齐国是域外文化传播的中心。苏雪林考证域外学者来华有三条路线。一条是法显、玄奘的西行路径,由印度翻过喜马拉雅山,先抵秦蜀,而后渐至各国;一条是白印度洋沿海东行,抵广州,再沿海北上,到今山东的之罘、登、莱登陆,即战国时代的齐国;还有一条是由印度到云南的大理(大理是古时国际通道),后辗转到楚、秦、燕、赵诸较大之国。三条路线都是以印度为起点,她猜想可能是因为这些西方学者是先到印度安顿,但亚历山大大帝又继续东侵至印度河流域,他们只能再次东行,来到中国,从而为四大文明古国的文化交融提供了契机,也成为战国时期“百家争鸣”的诱因之一,“第二度传人的文化比第一度传人的,条理当然更加细密,组织当然更有系统,幅度当然更增广阔,内容当然更见精深,是以那文化一到中国,殿堂倾倒,举国风靡,而激起了战国中叶波澜壮阔、光芒四射的学术文化的黄金时代”[3]35。

在这个战国时期域外文化来华的背景假设下,苏雪林认为屈原创作的《楚辞》不仅蕴含了中国传统儒道文化、楚国文化,还将外来文化因子巧妙地编织在这些沈博绝丽的辞章里。屈原作为政治上的亲齐派,曾多次出使齐国,苏雪林说:“屈原曾使齐三四年,以他天生复绝的才华、渊博的学识及其善于吸收新知识的灵敏头脑,必与稷下谈士中那些域外学者深相结纳,殷勤请教,所获域外知识非常丰富。返楚后,乃写成《九歌》那一套神曲,更以全部域外知识,如天文、地理、神话与杂有外国神话之夏、商、周三代历史事实,撰成《天问》那个鸿篇。又写韵文的自传《离骚》,充满遁世升仙浪漫思想的《远游》,更以溢出的资料写《招魂》”[3]35。亚里士多德“九重天”观念即在《天问》中的天文部分①。

亚里士多德(公元前384年公元前322年)的物理学理论曾一直统治着西方科学界直到伽利略时代,他的《论宇宙》《物理学》《论天》等著作谈及宇宙运动原理。亚里士多德认为宇宙是一个有限大的圆球体且分为多层天,各层天都是完美的球形,白外到内即第9天原动天、第8天恒星天、第7天土星天、第6天木星天、第5天火星天、第4天太阳天、第3天金星天、第2天水星天、第1天月球天②,白月亮而上的一切東西,都是不生不灭的,由一种永恒不变且完美的精质“以太”构成,而且越到上层的区域就越比下层的区域来得神圣。而由土、气、水、火4种元素组成的地球则处于宇宙的中心不动,其他天体围绕地球作圆周运动,因为光滑的球形是已知的最完美的形状,天体的等速圆周运动乃是由于它们外层所附着的以太在运动的缘故——因为以太是完美的,所以它只会做完美的等速圆周运动。苏雪林解释《天问》中“圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?”四句即是亚里士多德“九重天”观念及其运动理论的中国化。她说屈原之后,在中国“九重天”的说法并不是很明了,直到明代以后经过来华传教士介绍西方天文学后才再次提起。关于“九天”“九重天”的概念在我国古代典籍中多有涉及,历代楚辞学家有不同的解释,已在哲学、神话、思维等方面成为中国文化的重要组成部分,也有不同方面的延伸。比如“九天”即“苍天”之说其实是一种神话人格化的发展,将“九天”具体化一位神灵;而“九重天”除了有方位之说和“层”的立体解说之外,闻一多在《天问疏证》里考证“圜则九重”的“圜”是“垣”,“谓九重之垣更相环绕,如城垣之外又有城垣也”[4]3,他说后来天子九城之制就是来自天圜九重之说,这即是“九重天”以神话形式成为哲学的思维方式,并影响了人们行为方式的具体表现。

我国“九重天”的范畴与亚里士多德有相似之处,是因为人类文明有一定的演进规律和发展历程,因此各文明的文化心理、形式、内涵等方面都会找到相似或相通之处。而具体到每个文明产生和发展的自然环境、社会构成、经济因素等都是有差异的,从而造就了不同文明的语言、文化、历史的独特性,因此苏雪林将“九天”概念定为源白亚里士多德的天体论是有失偏颇的,中外文化中关于“九天”观念的产生和发展是平行的,而非是影响。但苏雪林意识到了自然哲学、神话和文学之间的联系,与我国“九重天”观念作用相似,亚里士多德的自然哲学对西方文学产生了深刻影响,一直到文艺复兴时期。比如但丁著名的《神曲》在《天堂》部分就提到宇宙的秩序,说天分九重,第一重到第九重分别为:月天( Moon)、水星天(Mcrcury)、金星天(Vcnus)、日天(Sun)、火星天(Mars)、木星天(Jupitcr)、土星天(Saturn)、恒星天(FixcaStars)、原动天(Primum Mobilc)或水晶天(Crystallinc),每重天都居住着如“未能践誓”“为求荣名而行善”等不同层次的灵魂,九重天之上是上帝的天府。这是基于自然哲学和社会现实的文学想象,也表明在古代哲学和神话是难以割裂的,神话是哲学抽象思维的具体化。苏雪林认为《九歌》为整套神曲,是祭祀九重天主神之歌,并试图还原九重天神系谱系图,这即是“九重天”观念的具体化。

二

苏雪林采用比较研究的方法构建九重天神系,是因为中国的神话并不系统,零散地存在于各种典籍中,并被多次“修改”“历史化”。在具体研究中,一方面,基于“世界文明同出一源”的“同源性”关系,苏雪林借鉴比较西亚、印度、希腊等地的神系,构建出九重天神系的框架;另一方面,她逐篇解释《九歌》歌辞,把每篇歌主的特点与九重天神系中的神灵相对应。

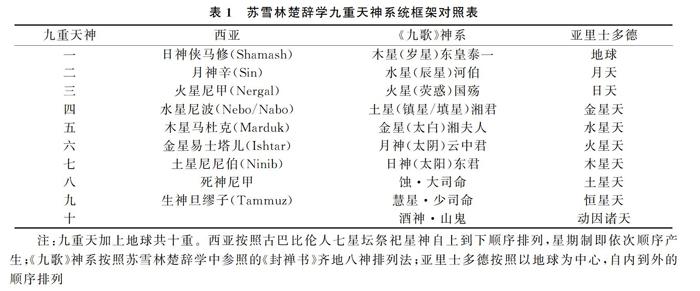

注:九重天加上地球共十重。西亚按照^巴比伦人七星坛祭祀星神自上到下顺序排列,星期制即依次顺序产生;《九歌》神系按照苏雪林楚辞学中参照的《封禅书》齐地八神排列法;亚里士多德按照以地球为中心,自内到外的顺序排列

苏雪林认为《九歌》神系集团就是掌管日、月、五星、死、生、大地的十位神,按顺序排列是东皇泰一、河伯、国殇、湘君、湘夫人、云中君、东君、大司命、少司命、山鬼。其中东皇泰一为首,是木星天的主神,西亚神话中神庭领袖马杜克。题目中东皇之“皇”、歌辞中“上皇”的称呼极为隆重,“吉日兮良辰”王逸注:“日谓甲乙,辰谓寅卯”[1]55,甲乙属木,主春,寅卯在年为春月,甲乙之日与寅卯之辰正指木星之日与辰,其祀为小星神,太嗥帝为木德之帝、句芒为木星之佐,其方位为东。苏雪林解释泰一的两种意义都是源自西亚:一种是是哲学上的抽象意义具体化为神,一是三皇或三一的泰一,三皇和三一为三分宇宙(天、地、水)的大神,为三人一组之神,源白西亚,泰皇或泰一指水主;另一种是天神中最尊贵的泰一,亦源自西亚,原文倍儿(Bcl),即“至尊之主”(Thc Lord par cxccllcncc)、“至大之主”(The (Jrcatcst Lord)、“主中之主”(The Lord of Lords),原義为“合多神为一神而存在”(Bcl should havc cxistcd at all as a dcity)。因此东皇泰一就是西亚创世神话中的主角马杜克,苏雪林认为我国盘古开天故事与西亚创世史诗类似,而夏禹、伏羲、女娲等都是马杜克形象的衍变。

苏雪林对《九歌》各主神的性别有独特的观点。一是湘君、湘夫人,她认为湘君为土星之神,湘夫人为金星之神,二人为夫妻,其渊源即西亚土星之神尼尼伯( Ninib),金星之神女神易士塔儿(Ishtar)是西亚最大的女神。中国土星之神为黄帝、西亚土星之神狮首鹰身的尼尼伯为暴风雨神恩利尔( Enlil)之子、希腊土星之神为克洛纽土( Cronus),其相同之处有:都为时间之神、雷雨之神、农业之神、战神、猎神、数属五十之神、在行星中为王、配偶或自身精通医术。苏雪林说《湘君》“令沅湘兮无波,使江水兮安流”一句是女信徒对神祈祷之词,希望湘君勿作风雨,以使沅湘无波、江水安流。湘君原身尼尼伯为暴风雨神、洪水之主恩利尔之子,号称“恩利尔的战士”“恩利尔的风暴”。在西亚神话中金星之神易士塔儿是集肥沃之神、战神、美神、爱神、母神、智慧之神等为一体的最大女神,尤其是她到地府寻夫的故事流传甚广,苏雪林认为《湘夫人》就是易士塔儿下地府的独唱体,她在我国衍变为西王母、女娲、织女等神女。二是云中君,苏雪林认为云中君是月神,月固常在云中,而且是一位男神。其原因有:云中君与湘君、东君一样称君者都应为男神;“思夫君兮太息”与《湘君》中“望夫君兮未来”意同,祭神者为女巫;战国时期称君者几乎都为男性;月神为男性具有世界性,西亚、埃及、印度等地月神皆为男性。三是山鬼,苏雪林认为不是女性,而是男性酒神,这是一首和希腊祭祀酒神相似的“酒神赞颂”( Dithyramb),山鬼似是指希腊酒神狄亚仪苏士(Dionysus),他是宙斯(Zcus)和太伯斯(Thcbes)公主赛梅丽(Scmele)的儿子,是希腊神话中唯一一位有凡人血统的正式神祗,是希腊众神中最接近人类的一位,育之仪山(NySa)。她从语言学角度解释山鬼即酒神:酒神源于小亚细亚的腓力齐亚( Phrygia)及太拉斯(Thracc),DionysuS这个字在腓力齐亚文中为Dionunsis,腓力齐亚语属Wrio语系,与希腊语极为接近,Dio为“神”,nysus为“仪山的”,意谓为“仪山之神”;“帝”“天”二字在中国古代和巴比伦,音、形、义都接近,而“天神”“天帝”在波斯、希腊、罗马、希伯来、印度都音Dio或Dei;在战国时代“鬼”有光明的意义,往往与神联用。四是少司命,男神,大司命之子,本来亦为死神,后变为生神。大司命是死神,即西亚死神为尼甲,少司命来自西亚死神变生神的旦缪子( Tammuz),被称为“冥府之主”(Lord of the undcr-World),“牧人与主”(Shcphcd and Lord),“牧人星座之主”(Lord of the shepherd scat),“天女易士塔儿之夫”(Flusband of Ishtar,the lady of Hcaven),是太阳神、春神、医神、生神、孩神、守护者、少年武士,是天文上的猎人星座。苏雪林认为我国各地的文昌帝君、二郎神、保生大帝、赵玄坛等都是少司命的转变。