论实质解释的实践回归

——以单纯购枪行为的罪名认定为例

张堂斐

(巢湖学院 经济与法学学院,合肥 238000)

一、引言

自1979年《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)生效以来,我国刑事立法日趋完善,刑法理论研究取得丰硕成果,但纵观刑事立法,我国刑事立法呈现出法益保护提前化、行政犯罪扩大化、法益内容抽象化的趋势。为此,相应而言,刑法理论朝着教义学主流化、实质解释论的提倡以及对预防性刑法限制解释的研究方向发展。但不能忽略的一个问题是,对于近年来发生的社会热点案件,如“刘大蔚网购气枪案”“摆摊打气球案”“陆勇假药案”“快播案”等法益内容较为抽象案件,理论界与实务界似乎形成了二元世界,理论探究与实务认定格格不入。根本原因在于,面对具有不确定性、相对性的刑法用语,拥趸基于理性与法感情的实质解释论的学者与将司法解释奉为圭皋的司法机关形同陌路。如果说司法机关对司法解释的坚定信仰是形式法治的表现,那么“天津赵春华案”的裁判结果则是其具体体现。对此,学者的批判、教义的坚守以及实质解释的论证在面对有权解释的司法机关时显得苍白无力。因此,距离实务太远的理论界不妨走一走“回头路”,主动贴近司法实践,抓住刑法作为强实践学科的本质,在与当前理论尽可能保持协同的情况下做到实质解释论的实践回归。

例如,学界过于关注涉枪案件中对“枪支”的认定和解释问题,忽略了对涉枪案件罪名认定中其他构成要件要素的解释。与其过于纠缠已然成形的有权解释违背了国民对“枪支”的一般认知,不如关注构成要件内亟待解决的问题(1)。在理论上,针对非法买卖枪支罪中“买卖”一词的真实含义尚存争议。在司法实践中,针对单纯购买枪支后收藏使用,并非用于流转出卖的情形,不同法院的判决结果莫衷一是(2)。具体而言,主要有以下两种裁判结果:(1)认定为非法买卖枪支罪;(2)认定为非法持有枪支罪。面对迥异的判决结果,研究者的任务是在保证法规范秩序和体系安定的前提下,抓住规范的识别难点,运用法教义学的基本精神得出合理且易于为司法实践接受的结论。

二、同案异判的现状:莫衷一是的司法判决

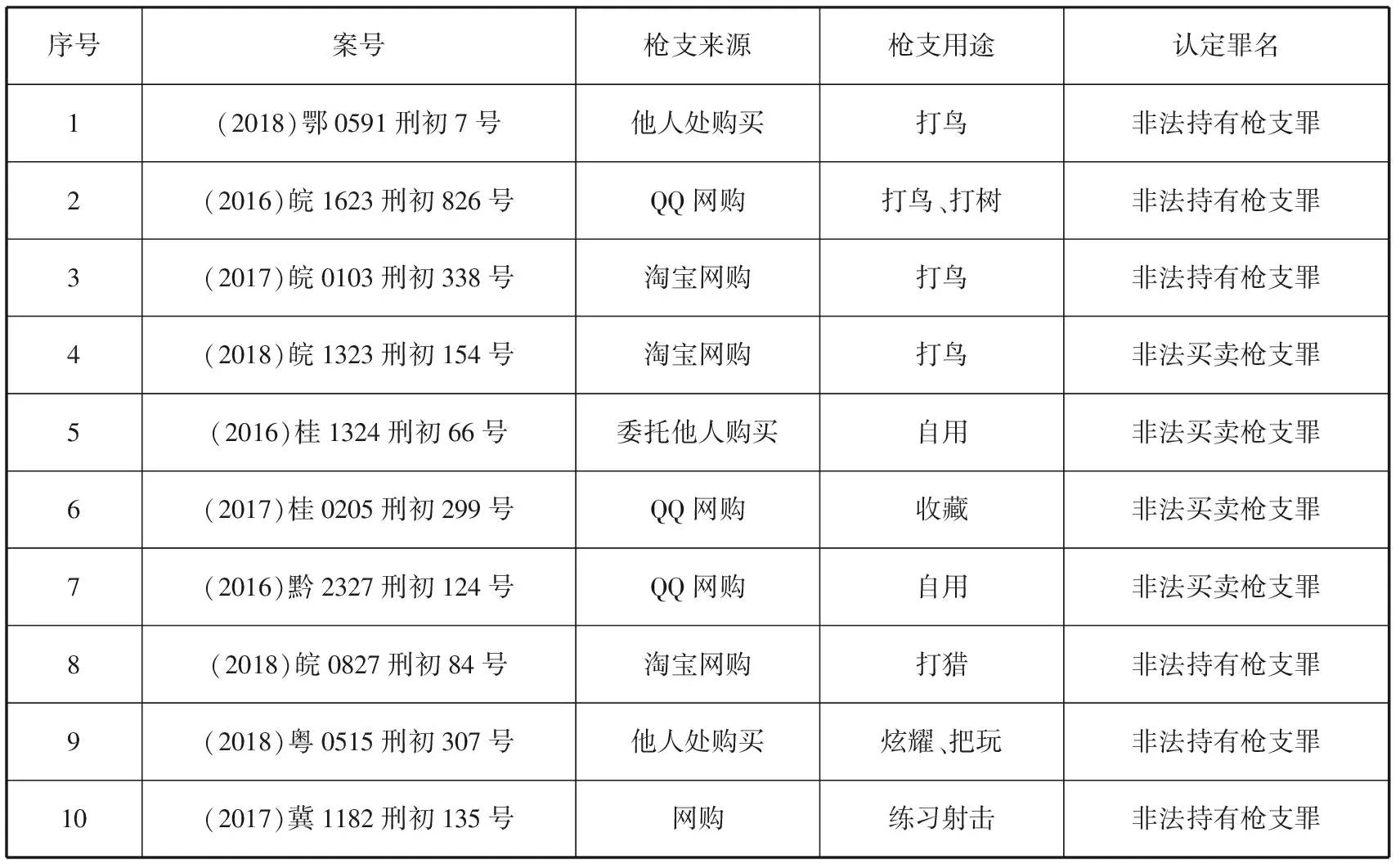

笔者随机筛选了10起近两年犯罪事实均为不具有流转交易性质仅单纯购买枪支案件的判决文书,发现具有相同或类似情节的案件,判决结果不尽相同,具体情形见表1。

这十起案件虽不能代表全国范围内法院对单纯购买枪支行为的定性规律,但可以准确地说明当前司法机关在认定单纯购枪行为时存在分歧。笔者以其中的两起案情最为相似、裁判法院的地域为同一省份但裁判结果相异的判决书为例进行分析。

(一)案例一

案情简介(3):2016年2月22日,被告人张道洪为在安庆市桐城市吕亭镇石桥村的老家打鸟,通过淘宝网站购买了两支用快排管道疏通器改装的自制气枪及弹珠若干,邮寄至合肥市庐阳区的住处。此后,其将该两支自制气枪带至桐城市老家用于打鸟,并存放于家中。经合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定,被告人张道洪购买并持有的2支枪均为自制气枪,可利用高压气体发射与口径相匹配7.0毫米钢珠,枪口比动能均大于1.8焦耳/平方厘米,具有致伤力,均认定为枪支。

表1 非流转交易性质购枪案件罪名认定表

裁判结果:合肥市庐阳区人民法院认为,被告人张道洪违反枪支管理法律、法规的规定,非法持有以压缩气体为动力的非军用枪支二支,其行为已构成非法持有枪支罪,应依法予以惩处。

(二)案例二

案情简介(4):2017年6月份至7月份,被告人赵胜朋使用淘宝账号“北方来客22420483”通过淘宝网购买了快排阀、气筒、无缝钢管、瞄准器等气枪零部件,被告人收到气枪零部件后自行组装成两支气枪。当时在网上一共买了两个快排阀、两个气筒、三支无缝钢管、两个瞄准器,还有一个组装气枪的小扳手以及螺丝配件,买枪是用来打鸟玩的。经宿州市公安局司法鉴定中心鉴定,赵胜朋购买的两支气枪均被认定为枪支。

裁判结果:安徽省灵璧县人民法院认为,被告人赵胜朋违反国家对枪支管理规定,非法购买枪支,其行为已构成非法买卖枪支罪,应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实存在,罪名成立。

通过上述两起案件的对比,首先,两起案件都是通过淘宝网购买气枪;其次,行为人购买枪支后均用于打鸟,即非流转交易用途;最后,唯一的区别在于案例一中被告人购买的枪支整件,案例二中被告人购买的枪支零件后自己组装,但此情节根本不影响案件认定,两起案件可谓“同案不同判”(5)。

三、“买卖”的学理解释与实务认定意见

根据两起案件的裁判结果可以得出,法院对相同行为不同认定的根本原因为对“买卖”的理解存在差异。

(一)“买卖”的学理解释

针对不具备流转交易性质的单纯购枪行为,学界存在不同观点,主要有两种意见:其一,非法买卖枪支罪中的“买卖”在解释技巧上采用平义解释,即“买卖”包括买入和卖出两种含义,符合其中任何一种形式的均成立买卖枪支罪。如张明楷教授认为,“非法‘买卖’指的是违反有关法规,购买或者出售枪支的行为,不要求先买入后再卖出。”[1]其二,非法买卖枪支罪中的“买卖”应当做限制解释,仅具备流转交易性质的买卖才成立非法买卖枪支罪。如高铭暄教授曾指出:“非法买卖枪支罪中的‘买卖’具体包括出售行为、以出售为目的的购买行为以及购买后的出售行为三种方式,不具有出卖为目的的单纯购买行为不宜认定为非法买卖枪支罪。”[2]

(二)“买卖”的实务认定意见

法院“同案不同判”的现象预示着实务意见也存在分歧,其分歧亦在于“买卖”究竟作何解释。如江西吉安县公安局民警刘玮、李林根在办案中的意见为:“从文义上看,刑法用语使用‘买卖’一词区别于对毒品所使用的‘贩卖’,这表明只要存在枪支交易行为,不论是出售还是购买,均应当认定为非法买卖枪支罪;从危害性与立法目的出发,持有枪支的行为危害性远低于存在交易流动的买卖枪支行为,无论是购买还是出售对社会的危害均大于对枪支的持有,因此不能将单纯的购买行为认定为非法持有枪支罪。”[3]同时,实务部门亦存在将单纯购买枪支行为认定为非法持有枪支罪的观点。如河北省大名县检察院检察员陈文瑞认为:“从词义上看一般大众所理解的‘买卖’指的是‘生意’,本质上是一种买进再卖出的商业活动,因此单纯买进枪支的行为不能认为属于‘买卖’枪支,完全可以按照非法持有枪支罪处理。”[4]在实务部门中,也不乏反对将单纯购买枪支行为认定为非法持有枪支罪的观点。如广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院在对许某非法买卖枪支案中的裁判理由中支持了公诉方的意见,其理由为:“根据法律规定非法买卖枪支的行为是指违反法律规定私自购买或者出售枪支的行为,行为人只要实施了购买或者出售枪支的行为,即构成非法买卖枪支罪,故许某关于本案定性的辩解及辩护人的辩护意见均不能成立。”(6)

四、实质解释论视阈下的“买卖”解释路径

“实质解释在注重动用刑罚处罚犯罪人以实现刑法的法益保护目的的同时,更注重严格控制解释的尺度而只将那些值得处罚的行为解释为犯罪。”[5]为此,实质解释必须坚持以下三点:其一,坚持目的论解释的决定地位,解释者往返于规范和法律事实之间时始终牢记刑法的法益保护目的;其二,坚持出罪机制的保障作用,解释者应时刻反思案件的法律事实与《刑法》第十三条但书的关联;其三,坚持罪刑法定原则,不论实质解释论者做出罪解释抑或入罪解释,其解释结论不能超出用语可能的涵摄范围。

因此,坚持对“买卖”进行实质解释,在解释方法上应当按照以下顺序进行:首先,明确非法买卖枪支罪所保护的法益;其次,基于法益内容将符合法益保护观念的解释结论做优越性考虑,换言之,目的论解释优先,将不符合法益保护目的的结论排除;再次,将解释结论融入整个规范体系,整体审视解释结论是否与规范发生偏离;最后,解释结论的适当与否不得不考虑国民的法感情,在价值上考量国民对惩处“失范行为”的认同感与对否定性评价规范的教义解读之间的距离。

(一)目的论解释的决定路径

理论界与实务界虽然具有相当的距离,但对成立犯罪的前提条件具有共识,即发生了严重危害社会的事实,亦称作法益侵害事实的发生(7)。换言之,认定某一罪名成立的前提应当是行为侵害了该罪名所保护的法益。因此,以法益保护为首要认同的目的论解释具备优先性、决定性的地位。那么,行为人单纯购买枪支的行为是否侵害了非法买卖枪支罪的法益内容成为了关键问题。

“非法买卖枪支罪是指违反国家有关枪支管理法规,擅自买卖枪支,危害公共安全的行为。”[1]作为典型的行政犯、抽象危险犯,本罪以公共安全为保护对象是应有之义,但非法持有枪支罪也属于本章罪名,单纯以公共安全为目的对象难以得出结论。值得注意的是,由于枪支具有极大的危险性,非法买卖枪支罪的设立体现了法益保护的前置化,即行为特征表现为枪支在流转交易时,就认为具备了危害公共安全的危险性。申言之,非法买卖枪支罪所保护的法益是基于枪支不确定性的流转所带来的危害公共安全的高度危险。其法益内容的关键性信息为“枪支不确定性的流转”。反观以娱乐收藏为目的的单纯购枪行为,只经历了一次性的流转过程即归于沉寂,其流转方向具有确定性,即使后来该枪支造成了社会危害亦非枪支的不确定性流转所造成,且对于后续危害行为刑法可能以其他罪名予以规制,如果将后续的危害性评价到前述单纯购枪的行为之中,有二次评价的嫌疑。因此,以法益保护为目的的解释结论得出将单纯购枪行为认定为“买卖”不具有合理性。

(二)体系解释的协调路径

只有进行体系解释,才能妥当处理各种犯罪的构成要件之间的关系,使此罪与彼罪保持协调[6]。对“买卖”的含义不仅仅在单独的条文中予以分析,还应当整体融入刑法的罪名体系当中。换言之,对于“买卖”的解释不仅仅在非法买卖枪支罪中寻求结论,还应当结合刑法其他条款分析。例如,《刑法》分则第六章第七节规定了毒品类犯罪。我国对毒品犯罪的重刑主义可谓人尽皆知,对涉及毒品的犯罪严厉广泛的惩处,体现在刑法中不仅规定了贩卖毒品罪还规定了买卖制毒物品罪。在毒品犯罪中,对于毒品的交易使用的是“贩卖”而非“买卖”,这意味着单纯购买毒品的行为不成立贩卖毒品罪(8)。对于制毒物品的交易使用的是“买卖”,按照体系解释的要求,为保持刑法的体系协调,应将这里的“买卖”与非法买卖枪支罪中的“买卖”做同一解读。倘若将“买卖”解释为包含单纯的购买行为,那么单纯购买制毒物品的行为构成犯罪。毫无疑问,在等量的情况下,购买毒品的危害大于购买制毒物品,危害大的购买毒品的行为不成立犯罪,危害小的购买制毒物品的行为反而成立买卖制毒物品罪,这无疑有悖罪刑相适应的原则。因此,为保持体系上的协调性,也只能将单纯购枪的行为排除在“买卖”之外。

(三)相关解释的参照路径

关于单纯购枪行为的认定,目前还没有形成统一的司法解释。但有的省份已经出台相关规定,如浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于处理涉气枪铅弹刑事案件的会议纪要》(浙高法〔2010〕221号)规定:“对于为了玩乐购买气枪铅弹,构成犯罪的,可以依照刑法第一百二十八条非法持有弹药罪定罪处罚”。而“对于为了牟利,从事气枪取得买卖活动,构成犯罪的,依照刑法第一百二十五条非法买卖弹药罪”。但该规定属于浙江省司法部门之间的会议纪要内容,不具备全国范围内的普遍适用效力,迥异的判决结果也说明司法机关对于别的省份的相关规定不予考虑。

(四)罪刑相适应原则的审视路径

按照刑法的规定,非法买卖枪支罪的最高量刑可以至死刑,非法持有枪支罪的最高量刑为七年有期徒刑。如果将收藏、娱乐为目的的单纯购买行为解释在“买卖”之中,并按照相关司法解释的规定,若行为人素来喜好枪支武器,以收藏为目的单纯的购买非军用气枪10支或者以上的(枪口比动能大于1.8焦耳/平方厘米),量刑幅度在十年以上甚至死刑。如果认定为非法持有枪支罪,量刑在七年以下。同样的行为,仅因为对“买卖”的解释不同,造成了七年至死刑的距离。设想因为爱好而购买十几支气枪,却在法律评价上可能面临着死刑的结局,这是国民法感情难以接受的结果,同时也是对罪刑相适应原则极大的背离。正如刘艳红教授所指出:“司法机关机械形式的套用法律条文,缺乏对事物善恶的基本判断,葬送了应有的司法良知。”[7]

五、基于“买卖”解释之反思:实质解释的实践回归

现今,刑法呈现出立法活跃化与规范教义化并存的现象。理论界批判实务部门“颤颤巍巍、小心翼翼”,法官没有司法解释不会判案;实务界批评理论界不切实际,各种理论及实质解释结论难以结合实践。魏汉涛教授对当前刑法理论的现状一针见血地指出:“当今的中国刑法学理论界却钟情于西方国家的理论和学说,热衷于‘高大上’的纯理论研究,实务界对理论界‘阳春白雪’式的纯理论研究兴趣不浓,双方彼此疏远,趋向‘二元社会’的迹象明显。”[8]同时,实务部门部分司法工作人员也认识到该问题,指出:“在实务工作中,深感掌握刑法实质化解释原理之重要,不深入分析案情,不科学提炼解释的方法,仅仅从法条的字面意思出发作肤浅理解,抑或目光拘泥于单一法条,缺乏系统性、连贯性理解,割裂案件客观事实与刑法文本之间的逻辑关系,难免会作出背离社会基本价值的司法判断。”[9]正是如此,对于理论和实践距离的偏差,理论界与实务界均有所感触。当务之急不是二者继续在自我的世界中单独前行,而是寻求契机互相靠拢。至少,在司法活动中最常见的司法认定问题需建立起实质解释与实践沟通运行的桥梁。

笔者认为,实质解释与实践难以兼容的原因为:(1)实务认定出发点为寻找规范依据,实质解释更注重正义观念、国民法感情、国民预测可能性等问题;(2)实务部门倾向于机械地适用规范依据,割裂条文与其背后的正义观念、伦理情感,如以天津赵春华案、福建刘大蔚案为代表的“气枪案”;(3)刑法中存在大量的规范性术语及主观性较强的纯价值判断问题,如“枪支”“卖淫”“情节严重”等,实务部门依赖于司法解释的具体规定,而部分司法解释内容所体现的理念与理论相悖;(4)理论界忽视教义学结论与实务可操作性的衔接,试图以单一的逻辑推理覆盖司法认定的条文适用方式。为此,二者应尝试互相贴近,实质解释论必须坚守,但在实务操作中应有其独特的一面,可以从以下几个方面回归实践。

(一)实务部门应极力避免不相干因素对认定的影响

1.警惕倾向性法感情的影响

“在进行具体的解释时,解释者往往是先有了预判结论,然后再考察事实和规范是否对应。”[10]正是如此,任何解释者在面对规范事实前,内心已然形成了预断,而后基于内心的法感情极力倾向于将最终的解释结论符合自我最初的预断。就单纯购买枪支的行为而言,有部分解释者在具体的分析事实和规范之前于内心中已经形成了入罪或重罪处罚的观念,尤其是公安、检察院部门素有“有罪推定”思维的预断,其法感情习惯性、职业性地倾向于入罪或重罪。如前述江西吉安县公安局民警在办案过程中已经形成“购买枪支危害性大于持有枪支”的预先判断,其内心法感情倾向于对购买枪支的行为作重罪解读。值得注意的是,解释者往往难以避免该种预断的产生,但基于往返于事实和规范间,对规范进行实质解释后,应检验该预断的先入立场是否适正。换言之,应以解释过程和结论纠正调整预断,而非反之。

2.警惕基于性质恶劣的后行为而将与后行为有牵连的前行为作重罪解释(9)

实践中,被告人涉嫌数罪的情形也屡见不鲜。当数罪中存在罪名事实间的牵连,且基于相对较轻的前罪行为继而实施了后罪行为时,司法工作人员极易将作为轻罪的前行为事实的要素做不当的扩大解释,从而致使前行为事实符合入罪或重罪的构成要件。例如,广西来宾市中级人民法院在审理庞福华故意杀人案时,就庞福华从他人处购买的用以作案的火药动力射钉枪认定为非法买卖枪支罪。因此,司法工作人员在面对恶性案件时,对罪刑法定原则的坚守及刑法体系的协调应大于对被告人迫切的惩罚欲望。

3.警惕实质解释二元化:入罪时贯之以实质解释,出罪时谨遵形式解释

理论界对实务操作的批判多以司法实践过于依赖司法解释,机械地适用规范条文,违背实质正义的理念。实则实务认定并非仅采用机械的形式解释,实质解释在实务操作中不乏存在。实质解释论强调在入罪的时候只进行形式解释,而在出罪的时候进行实质解释,实践中却异化为相反的模式[11]。通常情况下,司法机关进行入罪认定时必须先以形式化的条文为依据,防止将虽然具备社会危害性但不符合规范的行为认定为犯罪或者重罪,而后在考虑出罪时应实质地考量行为是否值得处罚,防止将不值得处罚的行为入罪或者将较轻行为入重罪,但实践中常常将二者顺序颠倒。以单纯购枪行为的司法认定为例,上述实务部门人员在作入罪认定时实质地考虑到购买枪支的危害性大于持有枪支,而在作出罪认定时形式地认为买卖枪支包含单纯的购买行为,单纯购枪不足以出重罪而入轻罪。相同的例子还包括,天津赵春华案在作出罪认定时机械地适用枪口比动能大于1.8焦耳/平方厘米的规定,忽视《刑法》第十三条但书的作用,否认出罪的合理性。

(二)现阶段实质解释不宜过多介入纯价值用语

由于法律适用普适性的要求,法文中不可避免地存在较为模糊的术语。在理论上表现在具体的构成要件要素之中,如规范的构成要件要素。笔者并非完全不认同实质解释论参与到构成要件该当性之中对抽象的要素进行解释,而是主张在当前阶段纯粹的抽象术语、程度性用词不宜采用实质解释。例如,“情节严重的”“造成严重后果”“严重影响社会秩序”等纯粹的主观性较强的价值术语,这些程度用词与其归入构成要件内不如作为违法性程度的考量。首先,从理论上而言,纯价值的术语主观性过强,每个解释者对各种危害程度的感觉均不同,这可能受不同地域、文化、教育等因素的影响,在三阶层犯罪构成体系中,在构成要件该当层面进行程度性判断使得构成要件该当与否变得更加模糊不定,若将纯价值术语作为违法性程度考量可避免该种不经济性。其次,就实务操作而言,刑法分则各罪名中,纯价值类术语存在大量的司法解释,司法机关必定以司法解释为准,而非以学理解释为准,符合司法解释规定的条件就等于符合该纯价值术语,这使得实质解释失去现实意义。

(三)实质解释与认定结论之间应以法文“搭桥”

“实质解释应通过对构成要件内容的解释,以法益保护为指导,同时使得违法性和有责性达到值得科处刑罚的程度。”[12]诚然,应当对构成要件进行实质的考虑,才能更好地把握违法性和有责性的程度,将刑罚控制在合理的范围内。但是,理论上所倡导的对构成要件的实质解释以及对违法性、有责性的整体把握是建立在三阶层犯罪构成体系基础之上的。我国的司法实践尚以平面四要件为犯罪构成判定方法,追寻主客观一致性,同时必须存在法文的依据。“由于我国刑事司法过程中入罪思维具有压倒性优势,实质解释论的提倡对法官而言并不存在法律的约束力。”[13]因此,学界在坚持实质解释的同时为更好地衔接司法实践,应当尝试为解释结论寻求法文依据,以法文搭桥,构建可以用于司法裁判的解释结论。

笔者认为,司法机关在出罪时作实质解释,其用以搭桥的法文为《刑法》第五条罪刑相适应原则和《刑法》第十三条但书。以单纯购枪行为的司法认定为例,法官在作出重罪入轻罪的认定时,完全可以《刑法》第五条为裁判依据并于判决书中进行说理,将不具备流转交易性质的单纯购枪行为排除在“买卖”的认定之外。

六、结论

西塞罗所言:“法之极,恶之极。”正是如此,刑法不可能穷尽一切事物,立法的时代虽然活跃,但解释不会成为过去式,活跃立法总是伴随着解释论的兴盛。在预防性立法、象征性立法的今天,实质解释论必须做到再坚守,但同时不能脱离司法实践,理论的目的为实践所用是亘古不变的经验之谈。为单纯购枪行为的出重罪入轻罪只是实质解释在司法实践中的个案体现,实质解释并非与实务认定格格不入,而是需要理论研究与实务认定的合理靠拢,实务部门应警惕倾向性法感情的影响,避免出罪认定时的形式化,理论界在运用实质解释时应建立联系实务认定的桥梁,以刑法条文为契机,实现实质法治。

注释:

(1)关于“枪支”的认定,《中华人民共和国枪支管理法》第四十六条对“枪支”作出了定义,同时《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》规定了枪口比动能大于1.8焦耳/平方厘米的认定为枪支,天津赵春华案成为学界批判此规定,坚持实质解释“枪支”含义的导火索。

(2)本文的研究范围仅限于购买整套枪支,不存在改造组装的行为认定。如果存在购买枪支零配件后进行组装制造的行为,可能成立非法制造枪支罪。

(3)安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书,案号:(2017)皖0103刑初338号。

(4)安徽省灵璧县人民法院刑事判决书,案号:(2018)皖1323刑初154号。

(5)案例二中行为人不构成非法制造枪支罪,“制造”一定是一个从无到有的过程,枪支的全部零部件来源于购买,行为人基于已存在的零部件用以组装的,不符合“制造”的含义。

(6)广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院刑事判决书,案号:(2017)桂0205刑初299号。

(7)虽然学界对“社会危害性理论”具有争议,也存在行为无价值二元论与结果无价值论之争,但基本上对“犯罪的本质是法益侵害”达成了一致性。

(8)根据购买数量的多少,可能成立非法持有毒品罪。

(9)这里的“牵连”指的是广义上的目的行为或原因行为之间的联系,而非指牵连犯。