真实性与完整性原则下的大运河遗产保护

——以大运河济宁段为例

刘临安(北京建筑大学建筑与城市规划学院 北京 100044)

黄习习(北京建筑大学建筑与城市规划学院 北京 100044)

一、大运河济宁段文化遗产的历史地位

大运河济宁段位于京杭大运河中段,总长度230千米,占中国大运河“京杭大运河段”总长度的12.8%。元代以前大运河由江苏淮安至河南开封、郑州、洛阳等地再至山东临清曲线绕行。元代定都北京,“去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”[1],至元十二年(1275年),丞相伯颜上书朝廷说:“江南城郭郊野,市井相属,川渠交通,凡物皆以舟载,比之车乘任重而力省。今南北混一,宜穿凿河渠,令四海之水相通。远方朝贡京师者,皆由此致达,诚为国家永久之利。”[2]因此,元代在原有运河基础上,开凿新的运道,裁弯取直,由江苏经山东济宁、临清直达北京,以最短的距离,贯通元大都和当时富庶的东部沿海区域,密切了国家政治中心和经济中心的联系。

明朝实行海禁,永乐十三年(1415年)起,规定漕运全部经由内河,停止海运,漕运全由运河承担。济宁成为“南通江淮,北连河济,控邳徐之津要,振宋卫之咽喉”“南引吴楚闽粤之饶,北壮畿辅咽喉之势”的重要城市[3]。

(一)大运河济宁段拥有运河全线最高的治运机构,是济宁作为“运河之都”的象征

京杭运河济宁段地势高差悬殊很大,尤其是运河流经济宁城北南旺段时遇到一个地势隆起的全河制高点,成为水脊。《明史·河渠志》记载:“南旺……北至临清三百里,地降九十尺,南至镇口三百九十里,地降百十有六尺”“自分水龙王庙,至天井闸九十里,水高三丈有奇”[4](图1),南旺水脊处两端低,中间高,通水相当困难。此外,济宁东西方向又处于黄河低洼处,黄沙淤塞运道。因此济宁成为治黄保运的关键地段,元、明、清三朝不断派出高官到济宁督漕督运。元代在济宁初设开浚大臣,后设都水监、行都水监,官轶一般正三品;明代在济宁设“总督河道”,是朝廷六大部之外增设的一个部院级直属机构,永乐九年(1411年)遣工部尚书宋礼总理开河;清代则在济宁设置专职治河官员和机构—“河道总督”,河道总督为治河最高长官,任职官员官阶二品,加尚书或都御史衔者为从一品,河道总督衙门为全国最高水利机关,济宁也因此成为运河沿线的政治中心,被称为“运河之都”。

(二)大运河济宁段拥有全线科技含量高的水利工程——南旺分水枢纽工程

为解决水脊处水源不足造成通航困难的问题,明代工部尚书宋礼采取当地水利专家白英(1363-1419)“借水行舟、引汶济运、挖诸泉、修水柜、建节制闸”的办法,在距南旺东北70余里、海拔高于南旺13米的汶水处筑戴村坝,引汶水南流至南旺入运;为保障枯水期水源,沿山勘泉,流入小汶河;辟马场湖、南旺湖、马踏湖、蜀山湖、安山湖作为“水柜”蓄水调水;在小汶河针对大运河处,砌筑近300米的石堤及鱼脊状的分水“石拨”(可改变形状、位置和方向),将冲下来的汶水南北分流,形成了“七分朝天子,三分下江南”的奇观。这是中国水利工程技术史上的一大创造,被誉为“北方都江堰”。

(三)大运河济宁段曾是纵贯南北的运河沿线商贸经济中心——留下了竹竿巷等历史街区

运河通,济宁兴。由于济宁地势高,整段河道全靠设闸控制水势,设闸甚多,俗称闸河。船过闸时,考虑到提闸成本,一些船闸只能定期提起(图2),因此南来北往的商船便停留于此,多可达数月。期间“江淮、吴楚之货,毕集其中”,商贾在此进行交易,带动城市经济。元代诗人赵孟頫(1254-1322)在《济州》中写道:“旧济知何处,新城久作州。危桥通去驿,高堰裹行舟。市杂荆吴客,河分兖泗流。人烟多似簇,聒耳厌喧啾。”明万历年间济宁州人陈伯友在《重修通济桥记》中曾说:“济当南北咽喉,子午要冲,我国家四百万漕艘皆经其地。士绅之舆舟如织,闽广吴越之商持资贸易者,又鳞萃而猥集。即负贩之夫,牙侩之侣,亦莫不希余润以充口实。冠盖之往来,担荷之拥挤,无隙晷也”。明清时期,济宁已是“丰物聚处,客商往来,南北通衢,不分昼夜”的全国著名商业城市,享有“江北小苏州”的美称。至今还有竹竿巷、纸坊街、打绳巷等流传下来的街名,竹竿巷被公布为省级历史文化街区。

二、大运河济宁段的遗产构成及现状评估

(一)大运河济宁段的遗产构成

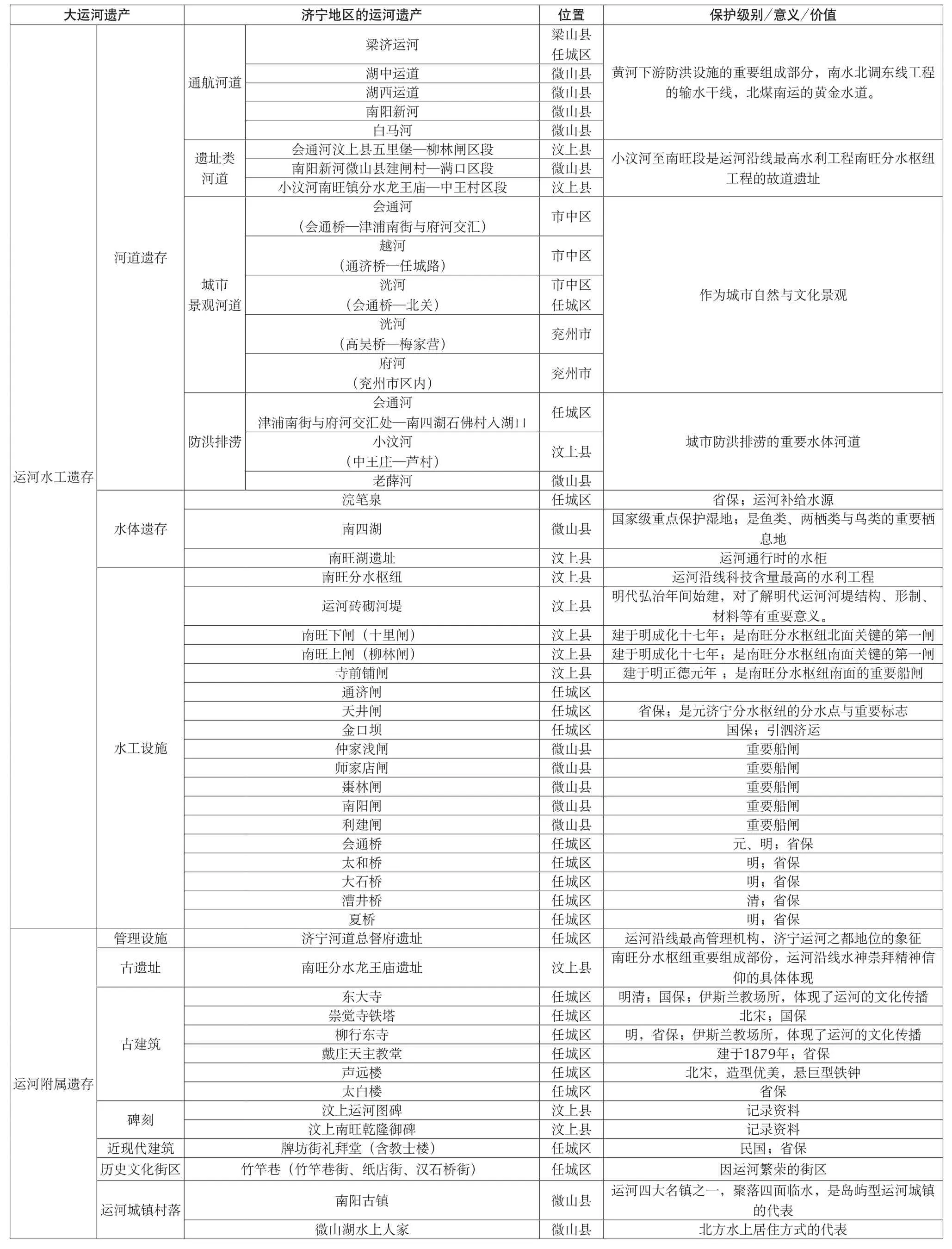

大运河遗产包括:运河故道、湖泊/水库/泉等水体遗存、水工设施、运河附属遗存,及运河相关遗产。列入《世界遗产名录》的中国大运河遗存有31段河道(其中遗产河道1011千米)和65个遗产点以及运河水工遗存、运河附属遗存和运河相关遗产①数据引自《大运河遗产保护与管理总体规划(2011-2030)》(中国文化遗产研究院主持编写)。。依据中国大运河遗产分类,济宁地区运河遗产的类型见表1。

据表1可知,济宁地区大运河遗产不仅类型众多,数量庞大,且很多遗产都具有较高的价值,有多处国保、省保,留存有始建于北宋、元、明、清时期的桥闸坝、建筑、牌坊等。

(二)大运河济宁段的遗产现状评估

大运河济宁段运河经历不断的疏浚、深挖和扩展工

程,对相关设施的技术改造,部分河道废弃,一些河道断航淤积,沿岸的运河遗产虽多数类型尚存(图3、4、5),但没有得到常规性保护。

表1 济宁地区的运河遗产(作者根据济宁市博物馆、任城区文物局提供资料制表)

1.河道废弃或断航

1950年代梁济运河、湖西运道与后来湖中运道的修建,导致元明清会通河等河道大多废止和被掩埋、作为水柜的北五湖消失、南旺分水枢纽遗址相关河道干涸等,遗产的真实性与完整性受到破坏。

2.重要遗产载体缺失

(1)衙署建筑。作为运河之都的济宁,曾经治河机构与军事机构云集,有“72衙门”之称,地位最高的河道总督衙门官阶二品、从一品。而今衙署建筑一处未存,是大运河济宁段遗产的重要缺失。

(2)园林。明代济宁段经济在漕运的带动下逐步走向繁荣,南方士人与商人带来新的建筑技艺,使得济宁在明代中后期比较集中地出现了一大批私家园林,渐有“江北小苏州”之美誉[6]。私家园林的数量在明清两代约有40余处,清末民初还有20余处,而今仅存吕家宅院和荩园两处。

3.各遗产孤立存在

大运河济宁段现存的每一处遗产点都具有较高的价值,但这些遗产点往往是孤立的,其各自的保护范围和建设控制地带也是单独的,保护级别低的遗产点连保护范围都没有,文化遗产点成为没有相互关联的孤体,不断受到来自周围环境变化的冲击。退却、失守、消亡成为它们的宿命。

三、大运河济宁段遗产真实性与完整性的保护策略

(一)整合式保护——构建骨干与主线的保护框架

整合式保护(Itegrative Cnservation)是20世纪八九十年代以来国外遗产保护领域广泛认同并积极采用的一种保护方式,21世纪以来在我国的遗产保护实践中开始被接受。整合式保护的基本理念是:文化遗产不是一个逝去的(dead)、孤立的(isolated)、静默的(silent)历史遗存,而是一个与历史、人文、社会、艺术、技术有着神奇关联性的物体,一个体现人类创造力的成就,是人类社会文明发展的物质证明。因此,对大运河遗产的保护除了河道与遗产点本身,还要注重其历史空间的连续性及其与环境之间的关联性,同样被称为“运河之都”②运河线上有两个运河之都,分别是济宁和淮安。济宁拥有运河线上管理河道的最高机构——河道总督,官阶正二品、从一品,司职相当于今天的“交通部”;淮安拥有运河线上管理漕运的最高机构——漕运总督,官阶正二品、从一品,司职相当于今天的“农业部”,二者共同保障明清时期大运河正常运转与使用。的淮安市对市域内的运河遗产便采用了整合式的保护策略。

淮安现存的运河遗产包括中国最古老的大运河——淮扬运河(又称邗沟、里运河)淮安段;位于淮安区的漕运总督署遗址、河下古镇;位于清江浦区的清江大闸、清口枢纽等均独立分布于里运河沿线。淮安市在保护过程中提出了“里运河文化长廊”的概念,即依托里运河,打造了里运河水上游船路线、滨水漫步路线、路上有轨电车路线,三条路线共同将各个遗产点串联起来。对主要遗产点重点打造,形成片区,其中最具代表的为清江浦文化区和衙署机构区(图6)。

清江浦文化区是里运河文化长廊的起点,片区内对遗产点清江闸进行河水环境的恢复,水中通行的游船可带来游客对其近距离的观察与感受,此外通过建设清江浦楼、清江浦记忆馆、治河总督纪念馆等对清江浦曾经作为“天下粮仓”“漕粮储地”“九省通衢”的辉煌运河历史进行展示;同时修建了沿河滨水慢行系统,串联起这一区域内的运河相关遗产,加强了运河文化对市民的普及。

衙署机构片区内的漕运总督署遗址则采取就地原样保护与展示,并以遗址为中心建造了漕运广场,广场地下空间建有中国漕运博物馆展示漕运文化。此外,漕运广场与北侧的淮安府衙及南侧的镇淮楼连为一体形成城市公共空间(图7)。如今漕运总督署遗址已成为市民环绕进行运动的场所,复建的大门前广场成为市民跳广场舞、组织小型集体活动的公共场所。

基于整合式保护理念并参考淮安市运河保护案例,笔者对济宁段大运河遗产保护提出以下策略:

1.在济宁全域层面,构建以大运河河道、南旺马场湖、南旺分水枢纽、济宁河道总督衙门、济宁竹竿巷历史文化街区、微山南阳古镇、微山湖(南四湖)为重要节点的大运河文化遗产的“骨干”。

2.在济宁老城区层面,构建以“河、衙、闸、桥、寺、街、坊、宅”八类文化遗产点为格局的大运河文化遗产“主线”,将独立散落在济宁老城区的各运河遗产点串联起来,形成历史文化资源带、人居环境运河风情体验带,使运河文化遗产得到完整性保护,并从真实性的角度还原运河风貌(图8)。

具体做法如下:

1.以现有的鲁运河为基础,开通水上游船路线、滨水慢行系统(供当地人与游人骑行、步行),以此种方式将济宁地区的重要运河遗产串联起来,进行遗产整体架构与环境的保护。

2.济宁老城区利用围绕城区四周的洸河、府河、越河、老运河铺设滨水漫步路线与健身步道(统称慢行系统),漫步路线的建设应考虑与运河水的互动性,设立多处亲水平台;健身步道尽可能串联起各个分散的沿运河遗产点,并伸向历史街区,从而将整个城区的文化遗产连为一体(图9)。这样形成的健身步道在为市民提供公共空间的同时,塑造了一条济宁历史文化资源参观与科普流线,将会大大提升市民对运河文化遗产的了解与保护意识。

(二)注重地下遗存的发掘与保护

目前,大运河作为世界文化遗产,在保护过程中存在着注重地面遗产所在、忽视地下遗存埋藏的问题。而历史的事实却是,古代大运河在济宁的多次改道和济宁城由南向北的迁徙,这种历史变迁无疑会给这一地区留下一片面积广阔的文化积淀区,也就是可能的文物埋藏区。因此,大运河济宁段应当系统全面地加以保护,在保护地面遗产的同时,也要关注地下的文物埋藏。

1.大运河现存河段与历史干涸河段的考古

历史上大运河在济宁城周围多次发生改道,金元时期济宁城从老运河的南岸迁徙到北岸,形成今天的济宁老城区。如今,在济宁城区的大运河河道有四种存在形式:

(1)至今在用的(形成了活水河道,可以行船);

(2)停用蓄水的(形成死水河道或景观水面,不能行船);

(3)停用干涸的(形成低洼的河槽,深浅不一);

(4)废弃填埋的(形成遗址,地面已不可见)。

不论是哪种存在形式,可见的或者不可见的,都是大运河的历史积淀,都是城市文化的承载。而目前作为大运河河道遗产展现出来的部分,只有至今在用的和停用蓄水的两种类型,没有展现停用干涸及废弃填埋的遗产类型,因此并不是大运河河道的历史全貌。另外,济宁城区内现展示的大运河河道集中在老城区东南一带,格局和规模保存完好,但是由于过分注重表现园林景观的艺术效果,使得大运河河道越来越像城市的水景绿化带,“水面静止如镜,倒影绰约似画”,失却了大运河与人和城市的互动场景。 因此,应该有计划地组织开展大运河河道的考古工作,因地制宜地选择一些典型地段的河道场址或河道遗址进行保护,形成类型完整的大运河河道的历史展示,从地表的平面到地表的剖面展现出大运河河道完整的三维面貌,丰富大运河文化遗产的展示。

2.大运河水利工程遗址与管理建筑的考古

(1)水利工程遗址考古

大运河济宁段因其特殊的地势与较大的高差,水利成就较高,全线众多的闸、坝、桥等水工设施共同发挥作用保证运河的通畅运行,如南旺分水枢纽、天井闸、戴村坝等。这些水工设施随着运河航道的废弃与停用多数被埋藏于地下,即意味着重要运河文化信息的埋藏。对于埋藏在地下的重要遗产点,应开展地下考古发掘。目前济宁市已对南旺分水枢纽与南旺分水龙王庙进行考古发掘与遗址公园的规划设计(图10、11),对清理出来的河道与建筑基址就地保护(图12),并在遗址旁边修建了大运河南旺枢纽博物馆进行水利技术的展示,可为其他遗址的发掘与保护提供借鉴。

(2)运河管理机构建筑考古

历史上济宁作为“运河之都”,在多处历史文献的绘图及记载中可以看到,济宁老城区分布有多处古代大运河的管理机构,如河道总督衙门、运河营守备署、管河州判署、泉河通判署、运河厅、巡漕院等,这些管理机构建筑基本分布在济宁老城区的西半部。由此可知,济宁老城区的“运河之都”是由多个职能不同的管理部门构成,形成一个机构庞杂的管理中心。那么,今天据传的古槐大街与西门大街的西北角——号称是大运河的“河道总督衙门”的地点,很可能只是大运河管理中心的一个部门。这就为下一步“河道总督衙门”的考古工作提出要求,“河道总督衙门”的考古工作不能仅着眼于一处遗址的发掘,而应该涉及的范围更广。同时还应该从古代大运河管理机构的级别、职能、格局、管理组织与建筑形式等方面进行系统的研究。

结语

真实性与完整性是遗产保护的基本原则,对于大运河济宁段的保护,真实性更侧重于精神和感觉的真实,完整性则是注重运河自身组织结构与所在环境的和谐完整。基于这一原则,对济宁全域层面的运河遗产构建体现运河工程结构的“骨干”,对济宁老城区层面的运河遗产构建体现人居环境的“主线”,以水上游船路线、滨水漫步系统、沿岸健身步行道和骑行道实现各个遗产点之间的串联以及遗产点与环境的共生,不仅注重地面遗存的保护,还要加强有价值遗址的考古发掘与保护,从而最大限度地还原大运河文化的真实性与完整性。