武式太极拳在浙江的发展研究

马紫晨,林小美

(浙江大学 教育学院体育学系,浙江 杭州 310028)

0 前 言

近年来我国致力于传播中国传统文化,越来越重视武术的发展,太极拳也被越来越多的人所熟知。但与此同时,武式太极拳的发展却比较落后,它不像大家所熟知的杨式太极拳动作舒展,武式太极拳动作较简洁紧凑,且重内不重外,强调走内劲而不露外形,所以其普及程度较其它太极稍弱。据前期调研,武式太极拳在浙江的发展并不乐观,开展对武式太极拳现状的调查工作,收集现有数据,不仅能够为该项目的发展提供良好的理论基础,还能通过对现有数据的梳理分析未来发展方向。此次对浙江省各地市武协进行了调查访谈,围绕浙江省11个地市的武式太极拳习练者为样本进行,得出武式太极拳开展现状的具体数据,并针对结果进行分析与评价。

1 文献综述

1.1 武式太极拳的历史起源

现有文献普遍认为武式太极拳是发源于清朝,由当时的河北省永年人武禹襄根据练功方面的感悟而创编。

关于具体的传承顺序,在《中国武术拳械录》太极拳条中载:“武式太极拳的创编者是河北永年人武禹襄(1812—1880)。……禹襄外甥李亦畲(1832—1892)传其拳,民国初年(1911)永年县郝为真(1849—1920)将武式太极拳传人北京,后又传于南京、上海等地”[1]。

武式太极拳起源于永年广府城,为武禹襄先生所创,至今已有160多年的历史,前后承袭相传了六、七代人。最初人们观此拳,“内固精神,外示安逸,四肢运动,望去恰似弱柳迎风,绵软无力”,故当地人称其为“绵拳”;又见练此拳者与人相比较时“一搭手即使人进退不得,望去好像把人粘住一样”,又称其为“粘拳”。而纵观武禹襄留下来的诸多文献均记作“十三势”,虽到李亦畲整理手抄“老三本”时已经出现了“太极拳”的名称。但太极拳之名在当地广泛传播开来却是 “直到永年国术馆成立后,才逐渐改称太极拳”[2]。

1.2 现有研究内容

现有研究主要围绕以下几方面:①武式太极拳的概述与源流;②武式太极拳的技术特点;③武式太极拳的传承与发展。

1.2.1 武式太极拳的概述与源流。武式太极拳的起源在曲梁《武式太极拳赏析》中有讲到,武派太极拳为清直隶广平府(河北省永年县广府镇)武禹襄(1812-1880)所创。武氏创立之太极拳派围绕“以柔克刚”技击方针,以古代哲学之“太极”、“阴阳”学说立论,突出“阴阳相济”原理,强调“用意不用力”理念。把“五行八卦”之原始数理文化引人拳学之中,创建起融北方拳术、人文精神、科学精神于一体的新型学派——武式太极拳[3]。

冀长宏的《武式太极拳体用大全》中讲述了武式太极拳的传承过程:武禹襄本来就有深厚的武术功底,又是一位通学大儒,武术奇才,现在又得到了这样一本王宗岳的《太极拳论》,视野一开,如虎添翼。他精心钻研,勤于实践。经过终生研习,终于开创了一套独具风格、精妙绝伦的拳法套路,成为后来独步武林的武式太极拳创始人……当时士大夫阶层不乐为拳师,武禹襄仅传授给外甥李亦畲、李启轩兄弟二人。李家也是当地富户,不以教拳为业……李亦畲传子宝廉(石泉)、宝让(逊之)[4]。

1.2.2 武式太极拳的技术特点。孙建国《武式太极拳之特点》中提出武式太极拳属于太极拳中的中小架式,具有以下显著特点:①拳架小巧紧凑②重内不重外③步法灵活多变④注重理论[5]。

黄康辉《武式太极拳》中提到武式太极拳保持了身法严谨之隙,步法严格分清虚实;两手各管半边身体,并总需保持相应之意;姿势紧凑,动作舒缓,体现出手不过足尖,但内劲却蓄涵饱满;动作的编排仍注意保持了“起、承、开、合”的技术要领;突出了进退旋转之法,动作转换多用扣碾步法,不移莺心,展示了脚下碾转“朵朵梅花”,身体灵活“八方转换”这一传统古朴的风格;强调由内及外,以意念导引支配外形动作,体现了武式功法的精微细腻;动作转合衔接紧严缜密,遵循上下相随、周身一家的理法,严格求得身法、步法、手法三者的协调统一[6]。

1.2.3 武式太极拳的传承与发展。李建民《武式太极拳传承研究》中从涉及武式太极拳的传承人、传承内容、传承方式、传承地域等要素出发,展示了武式太极拳的传承全貌。当下武式太极拳的生存状况和发展前途中存在诸多问题:如拳架紧凑,不易掌握;理论深邃,不易理解;传播范围小,知名度不高等。最后指出武式太极拳未来要通过科学化传承、大众化普及、国际化传播、产业化推广、社团化运作等方式实现在新时代的新发展[7]。

任智需的《论武式太极拳的继承与发展》中提出,武式太极拳的发展受到限制和滞碍的主要原因表现在三个方面:一是“祖先的东西不能改,传统的东西不能变”的观念墨守成规,固步自封,使得武式太极拳的传播有很大的局限性,由于其特定的功架及训练方式和使用功效,与现代人的思想、观念离得越来越远,逐渐形成了一种老年拳、文人拳、养生拳,并且这种倾向已经在年轻人的脑海里根深蒂固,好似方柄圆凿,使大部分年轻人敬而远之,一项运动如果没有年轻人的参与,那么它就不具有生命力和活力;二是理论上的高深莫测、神乎其神,有舍事言理之虞,太极拳不应成为玄学,应平实现代,博大精深不是曲高和寡,不是无所适从而让复杂的东西简单化,让简单的东西科学化才是博大精深的根本所在;三是缺乏专业化培训基地及专业化理论实践研究,现在的太极拳依然停滞在传统的私塾教育方法上,各自为政,与武术擂台竞技、散打交流的市场化要求相去甚远,严重阻碍武式太极拳在更大范围的普及和推广[8]。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

研究对象为浙江省11个地市武式太极拳的习练者。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法。通过网络、书籍等方法大量查阅、搜集武式太极拳相关资料,并对其进行整理分析,为本次研究奠定了理论基础。

2.2.2 问卷调查法。

2.2.2.1 问卷的编制。依据研究内容,将问题以问卷的形式体现,并将此问卷下发到各地,用以收集大量可靠数据进行分析,问卷内容除去个人基本信息外,设计为三部分,分别对应历史、发展现状、发展对策方面,共计27道题目。

2.2.2.2 问卷的效度。问卷初稿形成后,将问卷呈送给部分专家进行评价,并反复修改,最后形成正式问卷。

2.2.2.3 问卷的信度。在问卷发放前对浙江省10名武式太极拳练习者进行测试,并在两周后对这10名习练者进行重测,用SPSS软件进行数据统计与分析,所得信度数据大于0.7,可靠性较好。

2.2.2.4 问卷的发放与回收。在问卷信度的检测合格后,根据调查需求,将问卷进行网络与纸质问卷的发放,纸质问卷分别发至浙江省11个地市的武式太极拳练习者。

2.2.3 访谈法。对浙江省内武式太极拳传承者及武协进行访谈,搜集武式太极拳开展现状情况。

访谈内容包括以下几个方面:①武式太极拳在浙江的历史发展,②近年来武式太极拳在浙江的开展现状,③武式太极拳相关政策及现存发展问题,④对于现存问题的意见或建议。

2.2.4 统计法。将最终收集的数据进行整合,并进行分析统计。

2.2.5 逻辑法。运用归纳、演绎法等逻辑学知识,对统计数据与文献资料进行分析、比较。

3 武式太极拳在浙江的发展现状

3.1 武式太极拳习练者的基本情况

本次研究随机选取浙江省11个地区的武式太极拳习练者进行调查,得到结果显示浙江省武式太极拳习练者以中老年阶段的人群为主要参与群体。

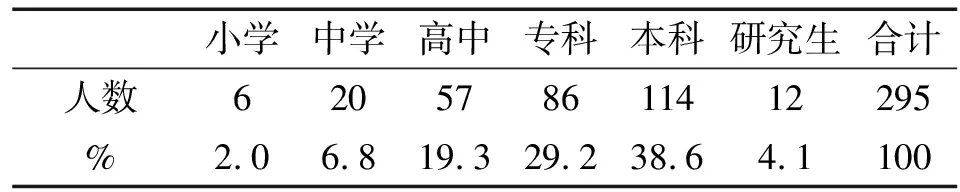

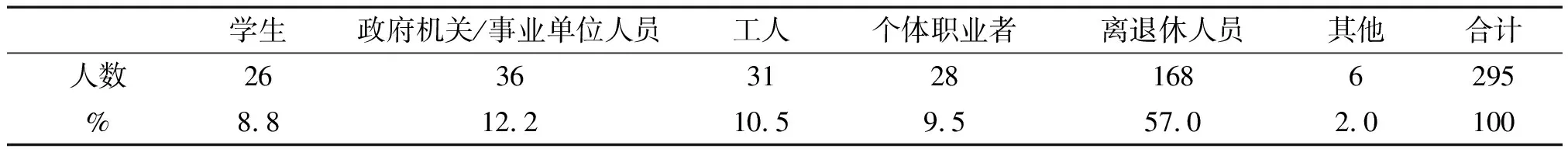

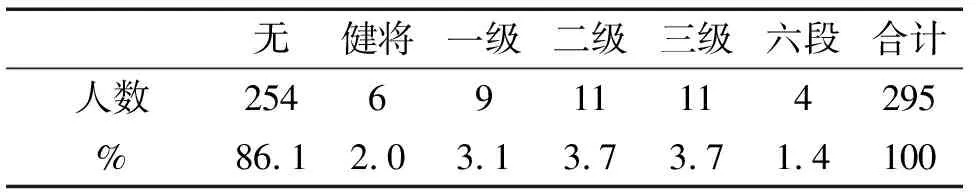

3.1.1 年龄、文化、职业及运动等级情况。根据调查数据显示,浙江省武式太极拳的习练者年龄主要集中在41~50岁、51~60岁两个年龄段,其中41~50岁年龄段的习练者约占总数的40.3%,51~60岁年龄段的习练者约占总数的31.5%。总的来说,浙江省武式太极拳的习练者以中老年人为主。

表1 被调查对象文化程度

表2 被调查对象职业情况

表3 被调查对象运动等级

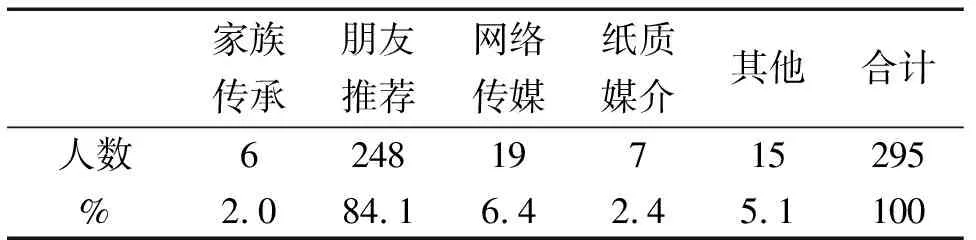

3.1.2 获知渠道。调查数据显示,大部分浙江省武式太极拳的习练者是通过朋友推荐的渠道获知武式太极拳的,约占总人数的84.1%。

表4 获知武式太极拳的渠道

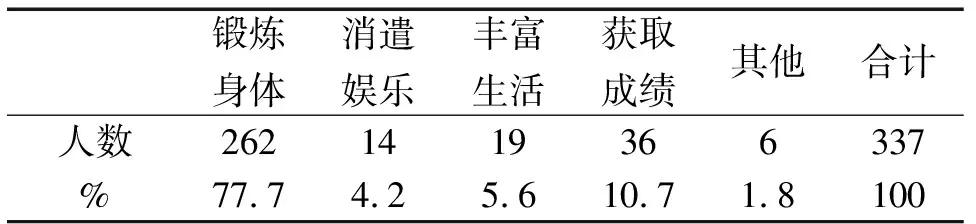

3.1.3 对武式太极拳的目的及喜爱程度。结果显示,武式太极拳习练者多数是为了锻炼身体而练习的,而且在习练过后对其态度普遍是喜欢和非常喜欢,这也能间接看出武式太极拳的健身效果非常好。

表5 习练者练习的目的(多选)

3.1.4 对武式太极拳的认知情况。浙江省武式太极拳的习练者对武式太极拳的认知基本处于一般了解的水平,约占总人数的80.3%。根据整理文献所知,武式太极拳的发源时间是在清朝。

3.2 武式太极拳区域开展情况

3.2.1 开展地区。据前期在2019年1月12日湖州召开的浙江省武术协会2019年年会上对各个地市的秘书长进行了专家问卷调查及访谈,发现目前武式太极拳在浙江的发展区域较为集中,且习练人数较其它几派太极拳来说相对偏少,但就习练过武式太极拳的人群来说,普遍反映较好,练习过后表示很喜欢武式太极拳,且通过习练武式太极拳能达到锻炼身体的效果。

此次访谈及问卷调查结合对武式太极拳传承人的访谈得知,目前,武式太极拳主要在温州、嘉兴、绍兴、杭州、台州这五个地市开展,且这五个地市存在包括传承人教授、民间组织等吸引群众加入的方式。

3.2.2 开展场地。调查数据显示,武式太极拳对场地的要求较低,大部分习练者的练习场地是在广场、公园,其次是体育场馆和专业训练馆。

3.3 参与武式太极拳具体情况

3.3.1 参与方式。习练者大多为自发组合训练,几乎没有私人教练和参加培训班。而在专业训练队练习的习练者几乎都是因为其提高运动水平最快,而个人练习或自发组合的原因是最为方便和无其它可选择的形式。这直接反映了武式太极拳参与形式的成因,在不追求运动水平或成绩的前提下,大部分人会选择以最方便的形式,既个人练习或自发组合的形式进行训练,或是因为无其它可选择的形式,因此,对武式太极拳的发展来说,应该思考是否要增设培训班或增加私人教练。

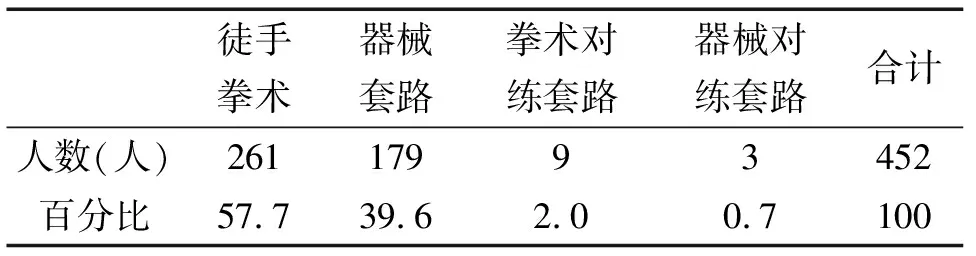

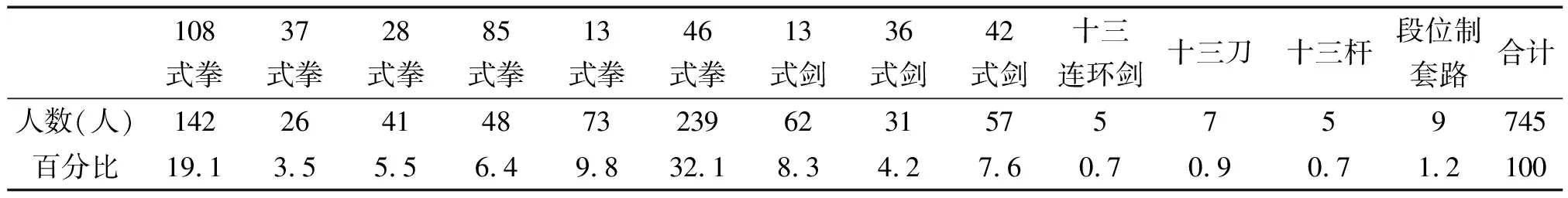

3.3.2 练习内容情况。根据表6、7显示,习练者主要习练套路以拳术为主,其次是器械,只有极少部分人会习练对练套路。习练者具体习练内容以108式拳和46式拳为主。

表6 习练者主要练习内容(多选)

表7 习练者常练武式太极拳套路情况(多选)

3.3.3 参与年限及频次。根据调查数据显示,浙江省武式太极拳习练者的参与年限基本集中在1~2年和3~4年,只有小部分习练者的运动年限在5年及以上,且从习练年限可以看出,最近几年武式太极拳的习练人数在逐渐增多。他们普遍都有固定的习练时间,按比例高低依次为每周3~4次、5~6次、1~2次,每次习练时间约为61~90min。

4 主要问题及发展对策

4.1 主要问题

4.1.1 武式太极拳本身的技术特点及普通群众对太极的刻板印象。通过文献整理,发现武式太极拳的技术特点是拳架小巧紧凑,重内不重外,注重走内劲而不露外形。结合访谈发现,武式太极拳的发展有一部分原因是因为其拳架小、重内劲的特点导致武式太极拳的外形较其他几种太极拳来说没有那么的舒展大方。而在普通群众眼里太极拳留给他们的印象普遍都是舒展大方,非常优美的,所以不太有人会去主动学习武式太极拳,这对武式太极拳的发展造成了一定程度上的不利影响。

4.1.2 武式太极拳的传承理念。通过访谈及文献的整理,发现武式太极拳的传承方式以家族传承为主,直到近代才逐渐开始对外传播,这也跟武禹襄的家族背景有关。民国前因武家是官宦之家,也是广府的富豪,家底殷实。武禹襄的两个哥哥都在朝为官,而他本人也是个秀才。武家家传洪拳,武禹襄因痴迷武术,而放弃仕途在家守业,练拳目的是看家护院。他学太极拳后,更是在家潜心修炼,教族人家人练太极拳功夫,目的也是看守护院,不传外姓,祖训是“不扬拳名,不吃拳饭,房产可卖,拳艺不丢”,直止第四代后武式太极拳才逐步向外发展,教授外姓人习练武式太极拳。

武式太极拳从第五代后才开始快速推广,现虽积极响应国家号召全民健身,只要武德好,想学武式太极拳的都教授他们,但还是会有所限制,因有祖训,要严守本门箴言:技艺苦练,武德当先,世代相传,宁少勿滥。所以当前通过武式太极拳传承人方面推广的速度还是比较慢的。

4.1.3 推广力度不大。通过问卷调查及文献整理发现,多数武式太极拳习练者认为武式太极拳的推广力度还不够大,很多人都不知道、不了解武式太极拳,如果扩大武式太极拳的推广,那么像上文所说的群众对武式太极拳的刻板印象也就不会存在了。且关于武式太极拳的赛事活动较少,不能让更多人了解、参与到这项运动中来。

4.2 发展对策

4.2.1 加强宣传。加强宣传,让给人们清晰地知道何为武式太极拳,武式太极拳的技术特点是怎样的,通过宣传改变人们的刻板印象,使他们对武式太极拳有新的更全面的认识。现有的武式习练者大部分为中老年人,积极宣传武式太极拳的健身价值,让更多的年轻人加入这项运动。

4.2.2 加大政策扶持。通过调查发现,浙江省方面针对武式太极拳出台的政策很少,而且知道这些的政策的人更少。而对比现在发展较好的杨式太极拳,其快速发展有很大一部分的原因是因为杨式24式简化太极拳通过国家层面进行推广和普及,这也是造成上文所说普通群众对武式太极拳产生刻板印象的原因。所以对于武式太极拳来说,政策的扶持也是十分必要的,政策的扶持也能使武式太极拳在浙江更加全面、均衡地发展。

4.2.3 增加相关比赛及活动。根据调查数据可以看出,目前浙江省武式太极拳的比赛及活动较少,且习练者的活动参与度也较低。相关比赛及活动的缺少侧面反映了武式太极拳的宣传力度还不够,不能吸引到更多人参与到武式太极拳这项运动中。相关比赛及活动的缺少也使不同地区的习练者之间缺乏交流,而他们自身对武式太极拳的认知又是有限的,所以就不能带动和吸引更多的人群来一起习练武式太极拳。应增加相关比赛及活动,吸引更多的群众来参与到武式太极拳的习练中。

4.2.4 培养优秀人才及培训组织。通过调查发现武式太极拳习练者的练习方式普遍为个人练习或自发组合,而且其中的一部分人选择该练习方式的原因是因为无其他可选择的形式,结合上文习练者对武式太极拳发展的建议,说明武式太极拳的习练者还是希望能有专门的优秀人才对他们进行教授,提高他们对武式太极拳的认知。而且优秀人才及培训组织能吸引更多不了解、未曾习练武式太极拳的人群对武式太极拳产生兴趣,主动参与武式太极拳的习练,加快武式太极拳的发展。

5 结 论

5.1 武式太极拳受众过于集中

武式太极拳习练者多是离退休人员自发练习,年轻一代的习练者较少,其中多数是因为其提高运动水平最快,所以武式太极拳的习练者在年轻人群中发展得不是很好。浙江省内的武式太极拳在杭州、台州、温州、嘉兴、绍兴这五个地市发展较好,其地域发展不均衡,所以武式太极拳在浙江的受众范围无论是从年龄方面还是区域方面来讲都过于集中。

5.2 武式太极拳的习练者对其的认识有所缺失

大部分习练者只了解一些武式太极拳浅层的知识,并不了解武式太极拳的具体内涵。武式太极拳发展至今有着与其他派系太极拳不同的习练理念及技术特点,这需要习练者更加深入地去学习了解它。现今武式太极拳在发展中弱化了其内在的价值,这点在武式太极拳今后的发展中是值得注意的。

5.3 武式太极拳的宣传、推广力度不够大

武式太极拳在浙江的发展非常缓慢,前期与武式太极拳的祖训有关,最近几年其发展速度才逐渐加快,发展至今在宣传推广方面还是比较缺失。无论是在政策的出台、相关活动的举办还是人才培养方面都是比较缺乏的。一项运动想要更多人参加必须进行有力的宣传,不能仅靠人与人之间的口口相传,加大推广力度,才能吸引更多群众的注意,使更多人了解、参与到这项运动中。

5.4 我们应该宣扬武式太极拳的文化价值

武式太极拳是传统太极拳五大流派之一,经过漫长的发展历程积累了许多优秀的文化思想,其融儒家文化、道家养生、中医保健、武术强身于一体,有许多值得我们学习研究的思想理论。因此,我们要一边推广它一边宣扬其自身的优秀文化,了解其内涵不但有助于习练者提高自身技术水平,还能得到精神上的提升。

5.5 对于武式太极拳的发展,应该建立完善的组织机构

加大宣传,通过科学系统的运行机制,培养相关方面的优秀人才进行宣传和培训,多组织一些武式太极拳方面的活动,让更多的人参与到武式太极拳这项运动中来。

——高三复习备考策略

——吴淼峰