学校“博物馆课程”教学设计的关键问题

【摘 要】“博物馆+教育”已经进入2.0时代,充分利用博物馆资源开发学校博物馆课程,实现社会资源与学校资源的有机整合,拓宽学科教学原本的边界,是课程改革的方向性要求,也是丰富学校教育教学内涵的实际需求。在馆校合作进行课程设计的过程中需要注意将教学设计联结课程标准、交集学科教材、着重典型文物、融合众多学科四个关键问题,从而让课程真正落地。

【关键词】馆校合作;博物馆课程;课程开发;教学设计

【中图分类号】G633.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2019)75-0057-03

【作者简介】邵静,南京师范大学附属中学新城初级中学(南京,210019)教师,一级教师。

以馆校合作的形式,利用校外优质的博物馆资源开发学校博物馆课程,实现社会资源与学校资源的有机整合,拓宽学科教学原本的边界,是课程改革的方向性要求,也是丰富学校教育教学内涵的实际需求。但现实中我国馆校合作起步较晚,在看似热闹的馆校合作风潮下,却存在着课程开发不科学、实践操作异化等问题。 笔者有幸参加了“六朝文化进校园”课程项目,这个项目是由南京六朝博物馆与中学的历史教研组合作,开发以六朝文化为主要内容的历史学科拓展课程——六朝文化博物馆课程。本次馆校合作开发的六朝文化博物馆课程以专题形式展开,包括六朝古都、六朝商业、六朝服饰、六朝配饰、六朝美食、六朝艺术、六朝信仰、六朝瓦当等专题。在专题框架下如何进行各专题的教学设计呢?经过撰写教学设计、教学实践和课程反思,笔者认为学校博物馆课程的教学设计需关注四个关键问题,现以六朝文化博物馆课程中的“六朝商业”和“六朝瓦當”的教学为例,进行具体阐述。

关键问题一:教学设计需联结课程标准

在学校教育中,每门学科的教学都是根据课程标准展开的,课程标准是教材编写和教学设计的依据。馆校合作开发学校博物馆课程也应该有所依据,不能随意和盲目。博物馆资源的丰富性是其优点,也容易成为弊端,那就是在浩瀚的资源中迷失方向。将课程开发与学科课程标准相联结,是开发学校博物馆课程的关键问题之一。如《全日制义务教育历史课程标准(2011年版)》在中国古代史部分的课程内容有“通过丝绸之路的开通,了解丝绸之路在中外交流中的作用”“知道两晋南北朝的更替,初步了解人口的南迁和江南地区的开发”等。根据课程标准的内容,结合六朝博物馆的馆藏资源和特色文化,笔者在设计“六朝商业”一课时,从城市规模、人口规模到中外交往三个维度逐层递进呈现六朝商业的繁荣。

教学目标拟定为:(1)通过观察建康城城墙遗址和排水设施遗迹,使学生了解六朝时期建康城的城市建设和城市规模,培养学生史料实证的历史学科素养。

(2)学生根据文献估算六朝时期的人口数量,并与同时期罗马城人口的数量进行对比,了解建康城的人口规模,理解古代人口数量与经济发展之间的关系,培养学生历史理解和历史解释的学科素养。

(3)学生通过观察“六朝对外交往的交通路线图”,观察和分析馆藏文物六朝陵墓石刻、玻璃杯和昆仑奴陶俑,了解六朝时期中国与朝鲜、日本、西亚、欧洲、东南亚等地区和国家较为密切的经济文化交流和友好往来,明晰建康城在六朝时期的国际地位,增强学生对家乡历史文化底蕴的了解和对家乡历史文化的认同感和自豪感。

这样确立教学目标,将历史课程标准和六朝博物馆资源有机的整合起来,使教学设计有所依据,使博物馆课程与学生的学校学习相联系,与学生原有的知识体系相交融,从而让课程真实的落地。

关键问题二:教学设计需交集学科教材

建构主义理论关注学习者如何以原有的经验、心理结构和信念为基础来建构知识,认为学习的过程是一种主动建构的过程。学科教材是学生学校学习的主要材料,也是教师在分析学情的时候,能够把握学生群体知识储备量的最重要的依据。教师在设计博物馆课程的时候,如果能关注到学科教材上的内容,在学生熟悉的内容上延伸新的“枝干”,更易于学生自主构建知识体系。

如2016教育部审定义务教育教科书《中国历史》七年级上册第85页关于“江南地区的开发”有如下内容:“农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。”知识拓展中有关东晋南朝时的海外贸易是这样表述的:“江南地区的开发,也促进了海外贸易。东晋时与西方的大秦、波斯和印度支那半岛上的国家有往来贸易。南朝时,……当时的海上交通和海外贸易都远超前代,并为后世海外交流的兴盛打下了基础。”教材中表述比较简单,以结论性表达为主。于是笔者在设计“六朝商业”一课时,一方面交集学生教材,一方面引入六朝博物馆资源,使学生在已有基础上进行深入学习。

在“人口规模”子目中,教师出示六朝博物馆展板材料《太平寰宇记》卷90《江南东道二·昇州》引《金陵记》中对建康城的描述“梁都之时,城中二十八万余户,西至石头城,东至倪塘,南至石子冈,北过蒋山,东西南北各四十里”,请学生根据当时平均一户五口人的家庭结构,算一算建康城有多少人口;根据六朝博物馆对南京地名的梳理,寻一寻人们主要居住在哪些地方;想一想这么多人政府如何管理。这些内容的设计交集了教材中“南朝时的建康,人口众多”的内容,也为商业繁荣埋下了伏笔。

在“中外交流”子目中,教师指导学生观察“六朝对外交往的交通路线图”,寻找与建康城有交往的国家或者区域,结合教材中“东晋南朝时的海外贸易”“丝绸之路”等相关内容,使学生在原有知识基础的支撑下、在博物馆资源的支持下深入了解六朝时期中外经济文化频繁交流背后呈现出的商业繁荣景象。

关键问题三:教学设计需着重典型文物

笔者在设计“六朝瓦当”一课时,在六朝博物馆查阅了大量六朝建康城遗址出土的瓦当。六朝瓦当的纹饰主要有云气纹、人面纹、兽面纹和莲花纹四种,每种纹饰造型各异,各有特点。选择哪一种瓦当纹饰着重介绍呢?

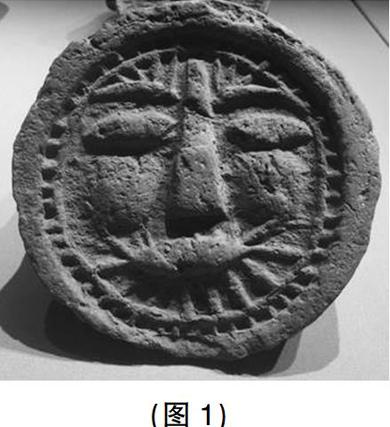

笔者经过思考和反复对比,认为选择器物的关键在于是否为六朝时期最典型的器物,能否凸显时代特色。六朝博物馆负一楼展厅入口处有一面瓦当墙,上面整齐排列着162个形制相同,纹样各异的瓦当。其中,人面纹瓦当为六朝时期的特色纹样,最具时代与地方特征。经调查,在整個魏晋南北朝时期,人面纹瓦当仅见于东吴都城建业及东吴政权统辖范围内,它时代跨度小,演变关系清晰,是一种文化特色鲜明、艺术价值较高的瓦当,体现了吴都建业在建筑用材上力求展现自身特色的文化追求。但是人面纹瓦当的造型也很多样,面部表情丰富多彩,选哪一种表情的器物进行介绍呢?此时,笔者想到了六朝博物馆的馆徽。六朝博物馆的馆徽是仿照沉思状人面纹瓦当进行设计,辨识度较强,凸显了鲜明的六朝时代特征。由此,在本课的设计中,选择了六朝博物馆馆徽的原型——沉思状人面纹瓦当进行着重介绍(如图1)。通过介绍文物和讨论其背后的内涵,使学生理解六朝独特的文化。

关键问题四:教学设计需融合众多学科

学校博物馆课程属于综合性课程,课程设计不能仅仅指向唯一学科,应构建多学科交叉融合的课程体系,将多学科内容整合进课程设计之中,发挥学科间的综合优势。笔者及项目团队在进行课程设计的时候,以历史学科为基础,吸纳了各科教师作为课程顾问或课程开发同伴,将文学、艺术、地理、物理、化学、生物、劳技等学科内容整合其中。

如在“六朝瓦当”一课中,设计了“拓展园地”环节,将艺术、物理、劳技等学科内容整合进课程——“仔细观察人面纹瓦当的拓片图,试着画出来吧”这个环节将艺术欣赏与美术绘图融合进教学;在学生仿制六朝瓦当的环节中,雕塑油泥(中硬度)的软化和硬化过程体现了物理学科的内容,学生制作瓦当的过程又将艺术及劳技课程的内容整合进教学。多学科整合的课程开发,能更好地提升学生的学习兴趣,多维度的培养学生的学科素养,同时呈现博物馆课程教学的新生态。

2015年,教育部联合国家文物局在《关于加强文教结合、完善博物馆青少年教育功能的指导意见》中指出“要有效推进全国各地博物馆教育资源与学校教育资源的有效衔接,使利用博物馆学习成为中小学校日常教学的有机组成部分”。通过将博物馆资源与学校教育的对接开发学校博物馆课程,促进学生综合素养的养成,已成为“博物馆+教育”时代的重点内容,在这个时代背景下,馆校合作开发学校博物馆课程是值得研究的问题。<\\ysc02\工作盘 (D)\邱\江苏教育\中学\06\KT1.TIF>