经乳突径路乙状窦骨壁加固术治疗搏动性耳鸣的研究

鄢敏 张涛 张搏 周舟 柯朝阳

暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院)耳鼻喉科(深圳518020)

耳鸣(tinnitus)是指在周围环境中没有声源存在的情况下,患者自觉耳内或颅内有声音的一种主观症状,常伴有心烦、焦虑、失眠、抑郁等不良心理反应,严重影响患者的生活质量。耳鸣属于常见疾病,国外文献报到的发病率为10%-15%[1,2],随年龄增长发病率增高。耳鸣按照声音的特点,可分为搏动性耳鸣(Pulsatile tinnitus,PT)和非搏动性耳鸣。搏动性耳鸣是一种有节律的耳鸣,是由患者头颈部的血管或肌肉产生,并通过骨骼、血管和血流传导至耳蜗而被感知的。搏动性耳鸣约占耳鸣患者的4%[3]。引起搏动性耳鸣的原因众多,通过仔细的问诊、体检,结合有针对性的辅助检查,有部分搏动性耳鸣可明确病因,比如乙状窦憩室、硬脑膜动静脉瘘、颈动脉粥样硬化等,此类病因导致的PT可通过外科手术及介入手术进行治疗。近期国内外学者的研究表明,乙状窦骨壁缺损(Sigmoid sinus with focal dehiscence ,SSD)是引起静脉源性PT 的原因之一,经乳突乙状窦骨壁重建术治疗相关PT 获得了很好的治疗效果[4-6]。近年我科对主诉为搏动性耳鸣、检查发现乙状窦骨壁存在局灶性菲薄(Sigmoid sinus with focal thinness,SST)的13例患者行乳突径路乙状窦骨壁加固术,效果显著,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2017年6月-2018年10月,在我科诊断为乙状窦骨壁菲薄引起的搏动性耳鸣并接受乳突径路乙状窦骨壁加固术治疗的患者共13例,均为女性,年龄30-70 岁,平均年龄45.25 岁。所有患者入院前均接受了详细的问诊:耳鸣的侧别、持续时间、有无伴发其他耳科症状如眩晕和听力下降等、既往有无颅脑外伤、心血管疾病、代谢性疾病、精神疾病和药物使用情况等。术前常规完善颞骨薄层CT扫描及头部MRI/MRA检查、耳鼻咽喉内镜检查、听力学检查、耳鸣量表评估等,初步确定患者的搏动性耳鸣是否因乙状窦病变引起,并排除其他原因所致搏动性耳鸣。

1.2 手术方法

所有患者在全麻下经乳突径路行乙状窦骨壁加固术:取耳后切口,充分暴露患耳乳突皮质骨,行完壁式乳突切除,充分磨除乙状窦周围气房暴露乙状窦前壁(尤其是骨壁菲薄处),然后用骨蜡加固乙状窦骨壁,术后乳突腔留置胶片引流条引流48 小时。所有患者术后1月接受耳鸣量表评分、纯音听阈检测。

2 结果

13 例患者病程为2 月-10 年不等,均为单耳患病,其中左侧3例,右侧10例。13例患者搏动性耳鸣的节律与脉搏一致,头部转向患侧时耳鸣明显减弱甚至消失,转向健侧时耳鸣增强,手指按压住患侧颈内静脉时耳鸣明显减弱甚至消失,松开按压后耳鸣声立刻恢复。

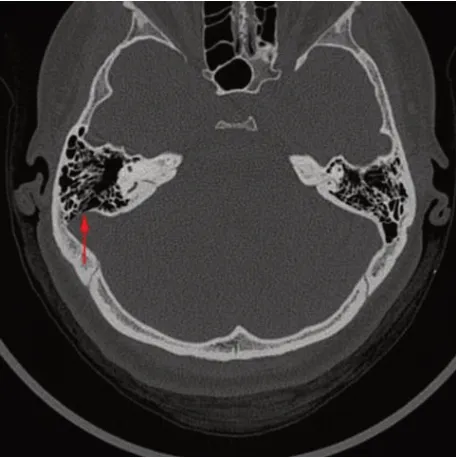

13 例患者术前颞骨薄层CT 显示乳突气化良好,均可见乙状窦骨壁存在局灶性菲薄,菲薄处对应较多、较大的乳突气房(图1),头部MRI/MRA 检查均无异常。

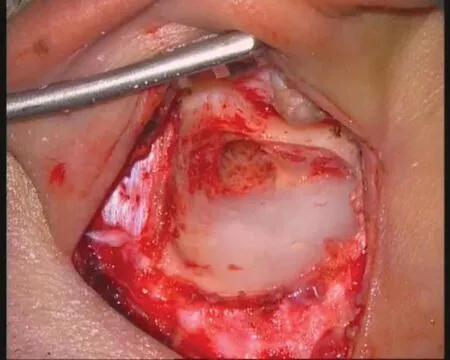

13 例患者行乙状窦骨壁加固术,术中见局灶性骨壁菲薄并透见蓝紫色的乙状窦,以骨蜡加固加厚乙状窦壁(图2、3),11例患者术后第一天即主诉搏动性耳鸣完全消失,2例患者术后第二天主诉耳鸣开始改善,术后第六天诉耳鸣完全消失。所有患者术后随访2-18 月,耳鸣无复发,无眩晕、听力下降、耳闷、脑脊液耳漏、耳出血等并发症发生。

图1 右侧乙状窦骨壁见局灶性菲薄,菲薄处对应较多较大气房。Fig.1 Focal thinness is seen in the bone wall of the right sigmoid sinus,where there are more big hives.

图2 乙状窦骨壁菲薄处透见蓝紫色乙状窦。Fig. 2 The blue-purple sigmoid sinus is seen through the focal thin.

图3 骨蜡加固加厚乙状窦骨壁。Fig.3 The sigmoid sinus wall is reinforced by the bone wax.

3 讨论

近年的文献报道指出,乙状窦异常是引起静脉性搏动性耳鸣的常见原因之一[7,8]。较为常见的乙状窦异常包括乙状窦憩室、横窦乙状窦交界区狭窄、乙状窦骨壁缺损、乙状窦血栓等,由于乙状窦憩室占全部静脉性搏动性耳鸣病因的22%,因此文献大多聚焦于乙状窦憩室导致的血管搏动性耳鸣的诊断及手术治疗研究[9-13],同时也有文献指出乙状窦憩室所导致的轻度搏动性耳鸣可采取心理治疗[14]。本组13 例搏动性耳鸣患者,CT 均显示乙状窦骨壁存在局灶性菲薄,经乳突径路,采用骨蜡加固、加厚乙状窦骨壁后耳鸣完全消失,充分说明:①除公认的乙状窦憩室、骨壁缺损外,乙状窦骨壁局灶性菲薄也是部分搏动性耳鸣患者的致病原因;②用骨蜡经乳突径路行乙状窦骨壁加固术是治疗这类搏动性耳鸣的简单易行、疗效可靠的方法。

目前文献中尚缺乏乙状窦骨壁菲薄的精确定义,本文的判定标准是CT 扫描显示局灶性乙状窦骨壁明显变薄,呈蛋壳样,术中证实非骨壁缺损并可透见蓝紫色的乙状窦。积累更多病例后进行基于CT测量的精确界定将是今后的一个研究方向。

本组13 例患者手术后均取得显著疗效,推测可能与如下机制有关:①用骨蜡加固后的乙状窦骨壁较前增厚,能更好的起到隔音墙的作用,阻断了乙状窦内产生的与脉搏一致的声音的传导;②术中切除了部分乳突骨质及气房后,减弱了声音的骨传导,从而进一步弱化了血管内搏动性声信号的传导;③本组患者乙状窦骨壁菲薄处常有较大的乳突气房,此处的乳突气房可能充当了共鸣腔的作用[15,16],放大了乙状窦内产生的搏动性声音,术中磨除菲薄处的乳突气房后,共鸣腔的作用消失,从而弱化了搏动音的传导。

值得强调的是,本组13 例患者手术后疗效显著,也可能与我们严格掌握手术适应症有关。我们的手术适应症必须包括:①与脉搏心跳一致的搏动性耳鸣;②按压患侧颈内静脉或朝患侧转颈时搏动性耳鸣立刻减弱甚至消失,松开后又立刻出现;③影像学检查发现患侧乙状窦存在局灶性骨壁变薄,并排除了其他病因如头颈部肿瘤;④患者理解手术的必要性(除手术外别无选择且手术风险相对较小)及合理的期望值。

本组13例患者均为女性,且均为单侧耳发病,右耳居多,多为中年后起病,与其他学者关于SSD所致PT的文献报道基本一致[17]。许多学者认为一侧静脉优势可能是形成搏动性耳鸣的基础原因[7],研究发现右侧颈静脉常为优势引流侧,脑静脉也多为右侧优势引流,因此右侧乙状窦引流的血液量常较左侧多,右侧乙状窦窦腔常较左侧大,随着时间的推移,血流对骨壁的持续压力侵蚀可能导致骨壁变薄甚或缺失,从而导致了PT 的发生。这可能是搏动性耳鸣患者右耳发病居多且多为中年后甚至老年后起病的原因。对于女性患者明显多于男性,有文献认为是因为女性右侧颈静脉孔常较男性宽大,从而导致了右侧乙状窦区域血流更加丰富、乙状窦骨壁更易受侵袭而出现PT[18]。

值得注意的是,患侧静脉回流优势的病例,对侧颅内静脉回流系统有可能存在狭窄甚至闭锁,此时如果贸然手术、刺激患侧乙状窦产生了血栓,可能导致灾难性的后果,因此,尽管本组13例患者仅为乙状窦骨壁局灶性菲薄而非缺损,手术不会直接刺激到乙状窦产生血栓,但为安全起见,作者推荐所有拟行手术的患者,术前应常规行头颅MRV 检查,以了解双侧静脉回流情况。

本研究因适应症掌握严格,病例数较少,部分患者的随访时间也相对较短,今后应开展多中心、大样本的长期随访研究,以探讨该手术方法的远期临床疗效。