关于新征程下海外中国学研究的思考

□何培忠

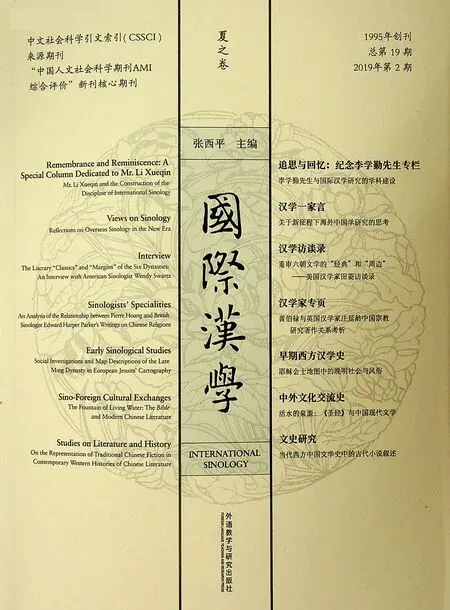

2017年12月10日,以“新时代的中国”为主题的第七届世界中国学论坛在上海开幕。在这个各国学者云集、深入探讨中国事务的盛会上,我简要回顾了我国学术界有组织、有规划地开展海外中国学(汉学)研究的情况,并对新时代如何开展海外中国学(汉学)研究陈述了自己的思考。张西平教授听到我的发言后,希望我将发言整理一下,提供给《国际汉学》使用,这也是他数次邀我给《国际汉学》供稿了,而我一直没能交出答卷,实在有愧,便在会议发言的基础上完成了这篇小文,供学界参考。

在思考新时代海外中国学(汉学)研究之际,我们不妨对过去这一学术领域的发展做一简要回顾。

1977年是第一个需要回顾的时间节点。是年,随着中国社会科学院的成立,我国诞生了第一个海外中国学研究机构,即中国社会科学院情报研究所的国外中国学研究室。从这时起,我国学界开始有组织、有规划地开展有关海外中国学的研究,引发了中国学术界、出版界、媒体及社会各界的高度关注。从1976年①1976年,孙越生先生就开始筹划对中国学进行系统介绍和研究,并有成果问世。到2005年的近三十年间,在孙越生先生(1925—1997)的直接参与或策划下,推出了国外中国研究丛书、国外中国学家名录、国外中国研究论著题录和专题研究成果、国别或区域中国学手册等五大类出版物。其中,2005年大型工具书《欧洲中国学》的问世,已是这位睿智的学者逝世后的第八个年头了。这些出版物的问世,为学术界开辟出一个新的研究领域,“初步填补了国外中国学介绍与研究的空白”②摘自1986年1月15日孙越生向中国社会科学院文献信息中心提交的“工作汇报”。,并为这个学术领域的发展提供了奠基性的成果。

1985年是第二个需要回顾的时间节点。这一年,经教育部批准,北京大学成立了“北京大学比较文学研究所”(1994年更名为“北京大学比较文学与比较文化研究所”)。同年,研究所成为全国第一个“比较文学硕士学位培养点”(1993年成为全国第一个“比较文学博士点”)。与孙越生先生共同开创海外中国学研究领域的严绍璗教授在比较文学研究所成立伊始就设置了中国学硕士课程,从彼时起,中国学便进入了中国大学的课堂,成为海外中国学研究发展历程中重要的标志性事件。在1985年到2015年的30年间,从这个研究所走出了124位硕士、84位博士,这些人才现在分布于中国和世界各地,为中国学(汉学)研究的发展注入了无限的活力。

1996年是第三个需要回顾的时间节点。这一年,北京外国语大学成立了海外汉学研究中心,在此前后,中国各大学纷纷成立以汉学或中国学命名的研究机构,展开了有关海外中国研究的反研究,迎来了海外中国学(汉学)研究领域发展的新阶段。北京外国语大学是我国目前外国语类高等院校中教授语种最多的全国重点大学,“将世界介绍给中国”是其长期坚持的优良办学传统,1996年北外海外汉学研究中心的成立,是该大学办学理念的又一次飞跃,即在继承优良传统的同时,又顺应历史潮流,与时俱进地承担起“将中国介绍给世界”的新的历史使命。该中心(2008年成为独立研究所)“以沟通中外文化为己任……探索中国文化在全球发展的战略问题,探究中国文化在世界各民族中间的传播和影响,对在世界范围内展开的中国文化研究给予学术观照,在中外文化交流史的背景下追踪中国文化典籍外传的历史与轨迹,梳理中国文化典籍外译的历史、人物和各种译本,研究各国汉学(中国学)发展与变迁的历史,并通过对各国重要的汉学家、汉学名著的翻译和研究,勾勒出世界主要国家汉学(中国学)的发展史,从跨文化的角度,研究中国文化在海外的影响,揭示世界各国的中国形象及其形成的机制,探索中国文化走向世界的轨迹和路径”①北京外国语大学中国海外汉学研究中心介绍,https://wenku.baidu.com/view/1cff9c94168884868662d6d1.html,最后访问日期:2019年2月26日。。

成立北外海外汉学研究中心的主要推手是张西平教授,他从西方哲学改行进入海外汉学领域,发现中国近代学术的诞生与海外汉学关系密切,我国学术界对此研究有许多空白,于是与前文提到的孙越生先生进行了深入交流,与北京大学比较文学与比较文化研究所所长严绍璗教授密切交往,在长期的研究活动中,结识了研究中国文化的各国学者,保持了密切的学术往来,组织各种学术活动,不遗余力地推动北外中国海外汉学研究中心的发展,使这一研究中心成为我国汉学(中国学)研究的重镇。

早期,北外中国海外汉学研究中心的研究重点在西方有关中国文化研究中的“游记汉学”“传教士汉学”方面,追溯西方的中国文化研究之源,并取得了丰硕成果。例如,在《西方汉学十六讲》中,张西平教授介绍了12个西方国家汉学的早期发展,这对于了解西方早期的中国文化研究贡献很大。如今,该研究中心的中国文化研究已扩展到世界各国,以民族文化复兴为志业,全方位地梳理域外有关历史中国和当代中国的研究。

2004年是第四个需要回顾的时间节点。但在谈及这个节点之前我想先谈谈2002年一件重要的事情。

2002年7月16日,我在中国社会科学院图书馆的阅览室与视察社科院工作的江泽民总书记有过短暂对话。当时我正在电脑前查阅海外有关中国研究的资料,当发现总书记站在身后时,立即抓住机会,用最精练的语言和最简洁的方式汇报了海外有关中国研究的状况。显然,这一汇报引起了他的兴趣,因为江泽民总书记和周围人都发出了爽朗的笑声。在随后他发表的有关大力加强我国哲学社会科学建设的讲话中,虽然没提及中国学研究领域,但这是这一研究领域的学者与国家最高领导人的一次直接汇报,我想还是有不同寻常的纪念意义。

再谈2004年第四个需要回顾的时间节点。这一年8月,也就是海外中国学研究领域的学者向国家最高领导人直接汇报的两年之后,首届世界中国学论坛在上海举行,从这一年开始,我国学人与国外关注中国社会发展的学者开始在一个大的平台上定期交流,交换意见。这标志着我国的中国学研究不再是单向的、将海外学者有关中国的看法介绍进来,而是进入了双向的、与海外学界相互交换看法的互鉴阶段。截止到2017年,世界中国学论坛共举行了七届,这七届论坛的主题分别是:“多元视野下的中国”“中国与世界:和谐—和平”“和衷共济:中国与世界的共存之道”“和合共生:中国与世界的融合之道”“中国现代化:道路与前景”“中国改革 世界机遇”和“新时代的中国”。世界中国学论坛是一个高层次、全方位、开放性的学术平台,反映了中国学研究的最新动态与趋势,增进了中国与世界的相互了解。在学术界内部,有“北京开花,上海结果”的说法,对于开创这一学术研究领域或从事这一学术研究的人们来说,无论在哪里结果,都是可获得慰藉的幸事。

第五个需要强调的时间节点是2016年5月19日,这一天,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上发表了重要讲话,并在讲话中强调“支持和鼓励建立海外中国学术研究中心,支持国外学会、基金会研究中国问题,加强国内外智库交流,推动海外中国学研究”。这个讲话,对于筚路蓝缕开创这一研究领域和长年推动以及从事这一领域研究的学者是巨大鼓舞。从我国第一个海外中国学研究机构诞生之时算起,到国家最高领导人给予肯定和高度重视,这一学术领域的研究,其间经历了整整40年。

这40年,是中国经济高速发展,社会发生巨大变化,中华民族在世界舞台上迅速崛起,达到了比以往任何一个时期都更接近于伟大复兴的40年。回顾这一时期,就会看出,海外中国学(汉学)研究是肇始于这一时期之初,伴随这一时期中国前进的步伐和发生的巨大变化而发展起来的研究领域。对于这一研究领域的认识,正如严绍璗教授在北京大学20世纪国际中国学(汉学)研究文库“前言”中说的:“对我们中国学术界来说,‘Sinology’正在成为一门引人注目的学术。它意味着我国学术界对中国文化所具有的世界历史性意义的认识愈来愈深化;也意味着我国学术界愈来愈多的人士开始意识到,中国的文化作为世界人类的共同的精神财富,对它的研究,事实上具有世界性。——或许可以说,这是三十年来我国人文科学的学术观念的最重要的转变与最重大的提升的标志之一。”①严绍璗:《北京大学20世纪国际中国学(汉学)研究文库“前言”》,见http://forum.china.com.cn/thread-653-1-1.html,最后访问日期:2019年2月26日。

严绍璗教授讲这番话已有十余年了,如今我们若套用这句话,我认为还可以这样说,实施改革开放政策给中国带来的巨大变化,不仅有经济上的变化,还有精神层面的巨大变化。人们对中国学(汉学)研究领域认识的深化和重视,不仅是我国人文科学的学术观念的最重要的转变与最重大的提升,也是中国哲学社会科学对中华民族优秀传统文化所具有的世界性意义的认识的提升,对现代中国所选择的道路和方向有了更为坚定信念的体现。简言之,就是中华民族不再仰视所谓的海洋文化而对所谓的黄土文化缺乏信心,而是恢复了文化上的自信,对自己所选择的道路有了更为坚定的信心。与此同时,不仅是中国人,就连世界各国对中国文化所具有的世界性意义和所走的道路也有了认识上的转变和大幅度的提升。

如今,中国开始了新时代下的征程,在这一时刻,思考新征程下海外中国学研究的发展是非常必要的。因为,它是一个负有独特使命且路漫漫、需要继续加强力量的研究领域。

孙越生先生曾将中国学研究的创立归纳为中国学术界对“严重的挑战”的回应:“现代海外中国学的发展规模与成就,已经达到了绝对不容国人忽视的地步,甚至达到了足以对国人自己的中国研究提出严重挑战的程度。”②中国社会科学院文献信息中心、外事局合编:《世界中国学家名录·前言》,北京:社会科学文献出版社,1994年。目前,我们步入的新时代,是一个更加开放和面临更多严峻挑战的时代,在这个时代里,尽管中国学(汉学)已成了热门,但对“严重的挑战做出回应”的属性依然没有变。

就海外的中国研究来说,同40年前相比,研究机构大量增加,研究队伍迅速增长,研究领域不断拓展,研究地位大幅提升。这些变化都是因为中国的影响力上升到一个新的高度,一个让世界各国都不得不高度重视的高度所带来的。如今的世界,每一时刻,都会有介绍、评论中国文化或事务的声音出现,每一地方,都会有中国生产的商品在惠及人们的生活。各国人民都想在中国的经济增长中获益,而一些国家则对中国影响力的增加给世界格局带来的变化忧心忡忡、焦虑万分。

在这样的时刻,海外的中国研究,赞扬中国的有之,怀疑中国的有之,诋毁、抹黑中国的也有之。对于盛赞中国的,我们在感到自豪的同时,要头脑清醒,避免被“捧杀”;对于怀疑中国的,我们要与之多交流和沟通,达到相互理解;对于诋毁、抹黑中国的,我们也要做出有理有据的回应,不能让谬误流传,被“棒杀”掉。这些,都是海外中国学研究应开展的工作。因为海外中国学研究不仅承载着向中国学界介绍海外有关中国研究的使命,同时也承载着与海外学界展开深入交流与文明互鉴对话的独特使命。

海外中国学(汉学)研究经历了以介绍海外有关中国研究为主的时期,现已发展到与海外学界就中国发展进行对话的阶段。在第六届世界中国学论坛上,张西平教授提出了“建立一种批评的中国学”的主张,即对海外的中国研究,我们不能全盘接受,要有分析,有鉴别,有自己的声音。文化传统与文化背景的不同,势必会对同一种事物有不同的看法和解释。鉴于目前海外误读、误解中国的言论还占很大市场,打造易于为国际社会所理解和接受的新概念、新范畴、新表述,改变我国学者在国际舆论舞台上声音小、有理说不出、说了传不开的处境,是未来海外中国学研究的重要发展方向和长期任务。

我们知道,世界上任何一个国家或民族,在经济上获得成功后都会对本民族文化产生自觉和自信。近几年,我国学术界对中华传统文化认知的再度深化,也是中华民族恢复文化自信的反应。但这种时刻,在同海外人士的交往中,以平和的心态倾听对方的声音极为重要,即现在我们有了文化的自信,但一定要克服文化的自满。中国学研究,是探索之学、比较之学、互鉴之学,而不是“自嗨”之学,在评价自己的文化和成就时,切忌使用最高级别的褒词,使国际学术交往的对方处于不舒服的境地。

从学科建设的角度上看,尽管习总书记已经提出要“支持和鼓励建立海外中国学术研究中心”和“推动海外中国学研究”,但由于中国学研究是一个跨学科、多学科的研究领域,学科的归属与定位仍有待各方达成共识,这在某种程度上制约了学科建设的发展,与新时代赋予学科的使命不符。未来的海外中国学(汉学)研究所承载的独特使命和目前的现状,注定其路漫漫,需要更多的人投入其中。