疏肝解毒汤结合芙黄膏治疗浆细胞性乳腺炎急性肿块期40例*

★ 张允申 方勇 丁晓雯 杨万富 龚旭初* 倪毓生(南京中医药大学附属南通医院 江苏南通 226000)

浆细胞性乳腺炎(plasma cell mastitis,PCM)常见于非哺乳期或非妊娠期女性,是一种乳腺慢性化脓性疾病。本病发病率占乳房良性疾病的4%~5%[1],近年来发病率逐年上升并趋于年轻化[2]。本病临床表现复杂多变,误诊率高达56.9%~73.1%,且治疗较困难[3]。但若能在发病之初即处于急性肿块期进行有效治疗及控制,可很大程度上避免脓肿及瘘管形成、影响乳房外形,明显缩短病程。目前现代医学治疗本病效果欠佳,中医药的治疗方法及疗效越来越被认可。笔者近年采用疏肝解毒汤内服结合芙黄膏外敷治疗本病取得较好疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2014年7月—2017年7月我院乳腺外科就诊的PCM急性肿块期患者80例,按随机数字表法分为观察组和对照组各40例,两组患者均为单侧发病。对照组:年龄19~47岁,平均年龄(34.4±8.9)岁;已婚已育有哺乳史者36例,已婚未生育者3例,未婚未育者1例;首次发病者38例,复发者2例,伴不同程度乳头内陷畸形者35例;病程2~14d,平均病程(7.4±4.3)d。观察组:年龄21~50岁,平均年龄(35.7±9.4)岁;已婚已育有哺乳史者38例,未婚未育者1例,已婚未育者1例;首次发病者37例,复发者3例,伴不同程度乳头内陷畸形者39例;病程1~12d,平均病程(6.6±4.2)d。两组患者年龄、婚育哺乳史、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《中医外科常见病诊疗指南》[4]中PCM急性肿块期的诊断标准:(1)以一侧乳晕部急性发病较多见,少数病例可见双侧同时发病,乳晕旁有结块疼痛,皮肤色红;(2)多伴乳头内陷畸形,乳头有粉刺样物质分泌;(3)乳腺超声、钼靶、核磁共振检查辅助诊断,肿块粗针穿刺病理学检查确诊。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中医外科学》[5]辨证为肝经蕴热证。主症:(1)乳房内出现肿块,多位于乳晕部,或向某一象限延伸;(2)乳房肿痛;(3)肿块局部皮肤色红,有灼热感;(4)多有乳头凹陷及畸形,可有粉刺样物质溢出。次症:(1)发热,多为低热;(2)乳头溢液;(3)大便干结,小便短赤;(4)舌质红,苔黄腻,脉弦数或滑数。

1.3 纳入标准 (1)符合PCM急性肿块期及肝经蕴热证的诊断标准;(2)乳腺超声或核磁共振诊断为乳腺炎症,但尚未化脓,且有穿刺病理证实为浆细胞性乳腺炎;(3)未接受外院治疗;(4)近半年内未使用激素类制剂、口服避孕药等药物;(5)依从性好,且自愿受试并签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)合并有哺乳期乳腺炎、乳腺癌、乳腺良性肿瘤等乳腺疾病者;(2)不能遵规定服药治疗者;(3)合并严重原发性基础疾病且病情控制不稳定者;(4)精神或法律上的残疾不能配合治疗者;(5)内服中药不能耐受者,过敏体质或对中药外敷过敏者。

2 治疗方法

2.1 对照组 第1周:0.9%氯化钠注射液100mL+注射用头孢西丁钠3.0g,静脉滴注,2次/日;奥硝唑氯化钠注射液100mg,静脉滴注,2次/日;0.9%氯化钠注射液100mL+注射用地塞米松磷酸钠(前3天,10mg/d;后4天,5mg/d),1次/日,静脉滴注;第2周:口服头孢克洛缓释胶囊、奥硝唑胶囊、地塞米松片,持续1周。

2.2 观察组 在对照组基础上口服疏肝解毒汤、外敷芙黄膏。(1)口服疏肝解毒汤组方:醋柴胡10g,丹参10g,醋香附10g,没药10g,猪苓10g,茯苓10g,生牡蛎60g,僵蚕10g,炒黄芩10g,焦栀子10g,蒲公英30g,金银花10g,连翘10g,生麦芽30g,全瓜蒌10g,青皮10g,陈皮10g。上述药物均由本院制剂室提供,早晚分别煎取200mL,餐后半小时口服,持续2周。(2)芙黄膏(院内制剂,苏药制字Z0400045)外敷。局部红肿明显者,予芙黄膏局部外敷。将膏药均匀涂于纱布,厚度为2~3mm,面积超过肿块边缘2~3cm,贴敷于患处,隔日更换1次。持续2周。

3 疗效观察指标

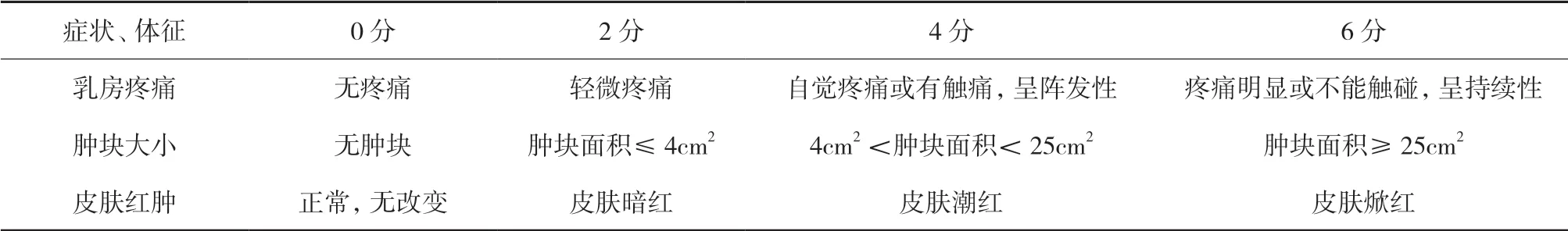

3.1 临床症状、体征积分 参照《中医病证诊断疗效标准》《中药新药临床研究指导原则》[6-7]制定症状、体征积分标准,于治疗前后分别对乳房疼痛程度、肿块大小及乳房局部皮肤红肿情况进行评分并记录,见表1。

表1 PCM急性肿块期临床症状、体征积分标准

3.2 疗效评价标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[6]拟定。治愈:临床症状、体征积分减少≥90%,红肿热痛症状、肿块消失;显效:临床症状、体征积分减少<90%但≥60%,红肿热痛明显缓解,肿块缩小;有效:临床症状、体征积分减少<60%但≥30%,红肿热痛缓解,肿块未消;无效:临床症状、体征积分减少<30%,或肿块增大、化脓,形成瘘管、窦道等。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

3.3 统计复发率 两组患者均于治疗后随访6个月。若原病灶处出现肿块(经病理穿刺证实为PCM)、瘘管、脓肿形成等,则视为复发并计算复发率。

3.4 不良反应观察 两组患者均于治疗2周后空腹抽取外周血,实验室检测肝肾功能(ALT、AST、Cr、BUN)。

3.5 统计学分析 数据处理采用SPSS 13.0统计软件操作。计量资料以( )表示,组间比较采用t检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05 为差异具有统计学意义,P<0.01表示统计有非常显著性差异。

4 结果

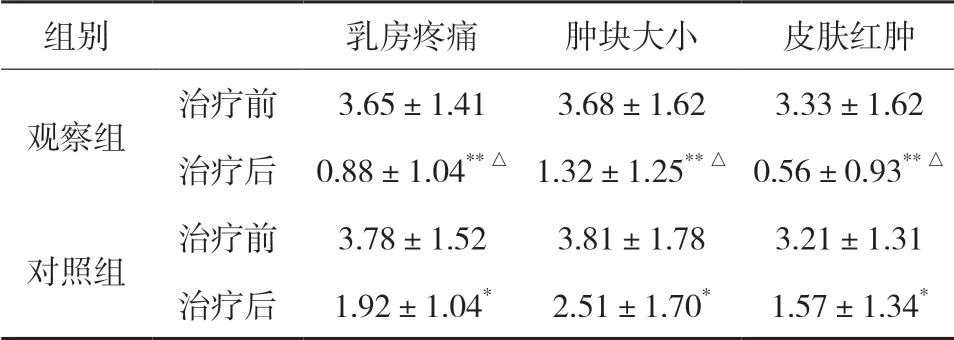

4.1 两组临床症状、体征积分比较 见表2。两组治疗前乳房疼痛、肿块大小、皮肤红肿积分相比无统计学差异(P>0.05)。与本组治疗前比较,治疗后对照组乳房疼痛、肿块大小、皮肤红肿积分均降低,差异有统计学意义(P<0.05),观察组上述症状、体征积分明显降低,有非常显著性差异(P<0.01),且观察组积分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组临床症状、体征积分比较(,n=40)分

表2 两组临床症状、体征积分比较(,n=40)分

注:与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别 乳房疼痛 肿块大小 皮肤红肿观察组治疗前 3.65±1.41 3.68±1.62 3.33±1.62治疗后 0.88±1.04**△ 1.32±1.25**△ 0.56±0.93**△对照组治疗前 3.78±1.52 3.81±1.78 3.21±1.31治疗后 1.92±1.04* 2.51±1.70* 1.57±1.34*

4.2 两组临床疗效比较 见表3。两组各有1例因患方原因中断治疗退出观察,其余患者均接受完整的治疗观察。总有效率观察组为97.4%,对照组为84.6%,组间比较有统计学差异(P<0.05),观察组优于对照组。

表3 两组临床疗效比较(n=39) 例

4.3 两组复发率比较 两组患者治疗后均随访6个月,均无失访。观察组3例复发,复发率7.7%(3/39),对照组8例复发,复发率20.5%(8/39),组间差异经检验P<0.05,有统计学意义。

4.4 两组不良反应比较 两组患者治疗后2周,肝肾功能检查均未见异常。

5 讨论

目前关于PCM病因及发病机制尚不明确,多数学者认为与乳头内陷或发育不良、乳房外伤[8]、维生素A缺乏[9]、雌激素或催乳素水平紊乱[10-11]、感染[12]等因素相关。本病病程长,临床症状多样,可分为溢液期、肿块期、脓肿期、瘘管期,其中疾病初期即急性肿块期最为多见。现代医学常采用广谱抗生素、类固醇激素、抗厌氧菌药物等联合手术治疗本病,虽能缩短治疗时间,但对乳房的外形破坏较大,难以满足患者对较好美容效果的需求,影响了患者的身心健康。

中医药治疗本病有较大的发掘潜力,且有着明显的优势[13]。纵观中医文献,尚未见与本病相类似病证的记载。近代随着本病发病的增多,对其认识也逐渐深入。1985年上海龙华医院顾伯华教授发现,浆细胞性乳腺炎脓液中混有脂质样物质,将本病首次命名为“粉刺性乳痈”[14],且认为发病多因先天乳头凹陷畸形,加之情志抑郁不畅,气滞、痰凝、血瘀结聚成块,郁而化热[15]。疾病初期即急性肿块期中医辨证属肝经蕴热证,治疗当以疏肝清热、解毒散结消肿为法。本研究所用疏肝解毒汤为我院江苏省名中医倪毓生的经验方,由神效瓜蒌散合蒲公英汤化裁而成。方中取柴胡、香附、青陈皮疏肝解郁;蒲公英、黄芩、栀子、银花、连翘清热解毒,入肝、胃经,能祛三焦郁热,又可消痈散结;丹参、没药活血化瘀;全瓜蒌清热化痰、消痈散结;僵蚕、生牡蛎化痰软坚散结;猪茯苓健脾利水,以断生痰之源;生麦芽疏肝解郁、回乳消肿,现代药理研究证实可抑制泌乳素分泌[16]。本方立法遵循《外科正宗》“治乳八法”中之三法:清热解毒、消痈散结,疏肝解郁、行滞溃坚,消乳散结、调血化瘀。用药从整体出发,契合病机,又时时兼顾局部,诸药配伍以取疏肝解郁、化痰散瘀、解毒消肿之效,使得木郁条达,进而肿消、瘀化、结散、毒解。

本研究中外用之芙黄膏为我院已故名老中医陈鸿宾的经验效方,临床应用于治疗阳证肿疡50余年,疗效卓著。前期研究证实其在缩短疼痛、红肿和痊愈时间方面有明显优势[17]。该方由芙蓉叶、大黄、赤小豆、冰片等组成。方中的芙蓉叶清热解毒、消肿止痛排脓,《本草纲目》中将其与赤小豆同用,谓治一切痈疽发背、乳痈、恶疮,属阳证者尤宜;大黄清热解毒、活血散瘀,《药性论》记载可“贴热毒肿”,《日华子本草》云其“敷一切疮疖痈毒”;赤小豆解毒消痈、利水消肿,《药性论》云其“消热毒痈肿,散恶血不尽、烦满,将其捣薄涂痈肿上,或末与鸡子白调涂热毒痈肿”;冰片可散热止痛,《外科证治全生集》称其“能拔一切疮毒”。上药同用,共奏清热箍毒、活血散瘀、消肿定痛之功,主治一切疮疡红肿热痛者。现代药理研究表明,芙蓉叶提取物可以一定程度上抑制绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种菌群[18];大黄的抗菌谱较广,并可抑制炎症因子的激活、释放与表达[19];赤小豆可抑菌;冰片具有很好的抗炎、镇痛和促进透皮及创面愈合等作用[20]。上述药理研究结果为芙黄膏的抗炎作用提供了理论支持。

本研究观察显示,两组治疗后乳房疼痛、肿块大小、皮肤红肿积分均降低,且观察组积分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。在总有效率、复发率方面,观察组均优于对照组(P<0.05),且无明显不良反应。此结果提示,在PCM急性肿块期,疏肝解毒汤内服、芙黄膏外敷与抗生素、类固醇激素、抗厌氧菌联合治疗,在改善临床症状、提高治疗有效率及降低复发率方面效果更佳,且安全性高,值得临床选用。本研究病例数较少,对疗效机制尚未深入探讨,后期将纳入更多病例并尝试进行基础实验研究,以进一步探索中医药治疗PCM急性肿块期的可能作用机制。