深刺翳风穴捻转补法为主治疗顽固性周围性面瘫45例*

★ 施栋 顾云俊* 程连华(盐城市大丰中医院针灸科 山东 盐城 224100)

周围性面瘫简称“面瘫”,是临床常见病、多发病,是茎乳突孔内的一种急性非化脓性炎症,好发于春、秋两季,无明显年龄限制,该病迁延日久不愈可转变成顽固性面瘫。目前该病病因尚不明确,西医尚无治疗面瘫的特效药物。针灸作为中医传统疗法之一,治疗顽固性周围性面瘫疗效确切[1],也是世界卫生组织向全世界推荐的针灸治疗优势病种之一,但是处理不当还是会留有不同程度的后遗症。笔者在长期临床实践中发现采用深刺翳风穴捻转补法配合电针治疗顽固性周围性面瘫,可以有效减少后遗症的出现。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2015年1月—2016年12月90例来自大丰中医院针灸科门诊及住院的顽固性周围性面瘫患者中年龄最小者17岁,最大者70岁;病程最短者3个月,最长达21个月。按随机数字表法分为观察组和对照组各45例,两组在年龄(t=0.012,P=0.990)、性别(χ2=0.045,P=0.833)、病程分布(t=0.049,P=0.961)上均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准 参照《神经病学》(第7版)中周围性面瘫的诊断标准[2]拟定:①通常起病较急,病前常有受风寒史,有时伴有耳部疼痛、头面部不适等症状;②患侧面部出现瘫痪,额纹、鼻唇沟变浅或消失,不能皱额、蹙眉,口角向健侧歪斜、流涎,不能鼓腮、吹口哨,眼睑闭合困难;③通常为一侧面瘫;④排除后颅窝肿瘤、耳源性、吉兰巴雷综合征等病引起的周围性面瘫。

1.3 纳入标准 ①符合诊断标准;②发病3个月以上者;③年龄大于等于10岁者。

1.4 排除标准 ①妊娠或哺乳期妇女;②合并有糖尿病、冠心病、精神疾病等原发性疾病的患者;③有出血倾向疾病、白血病及皮肤过敏等非针刺适应证的患者;④中枢性面瘫患者、外伤性面瘫患者;⑤过敏体质对酒精等过敏者,符合以上任何1项,即可排除。

1.5 脱落标准 ①不配合或因经济等原因中途退出者;②依从性差,未能按规定接受系统针刺治疗者;③不按时复诊或失访者。

1.6 治疗方法 两组均取患侧翳风、攒竹、阳白、四白、迎香、颧髎、颊车、地仓、合谷和双侧足三里穴。观察组:患者仰卧位,头转向健侧,穴位常规消毒,选用0.25mm×60mm华佗牌一次性针灸针,以指腹按压耳垂后方凹陷处翳风穴,定点向内上方,针面紧贴乳突骨面,在乳突前缘进皮,与额面基本平行,与水平面夹角约30度,向头端进针2~2.5寸,进针得气后,行左转法,捻转幅度1圈/次,60次/min,持续捻针1min,使局部产生酸胀麻感,患者出现耳部胀痛,面肌痉挛加重或呈持续痉挛状态。余穴选用0.25mm×40mm华佗牌一次性针灸针,针身与皮肤呈30°,进针深度3~4mm(合谷直刺05~0.7寸,足三里直刺1.2~1.5寸),平补平泻法。针刺完毕后,每次根据患者病情选取两组面部穴位接通韩氏穴位神经刺激仪,采用脉冲电流,频率2/100HZ等幅疏密波,电流强度为2.5mA,以患者耐受为度,通电30min后出针。

对照组:患侧翳风穴采用常规针刺法,直刺0.8~1.2寸,平补平泻,余操作同观察组。每日1次,10次为一个疗程,疗程间休息2d,共观察2个疗程。两组取穴、治疗频次及疗程均相同。

2 疗效观察

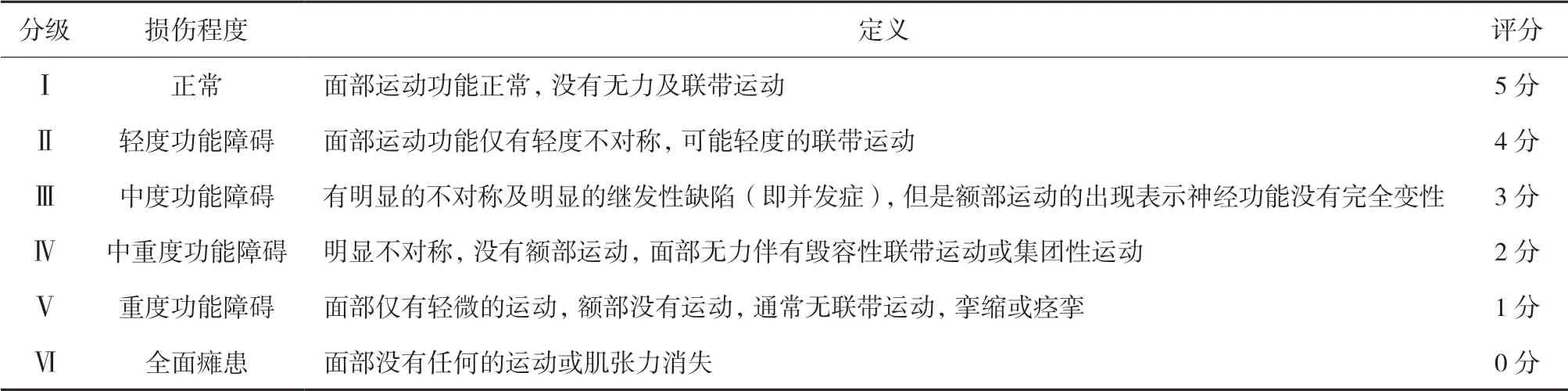

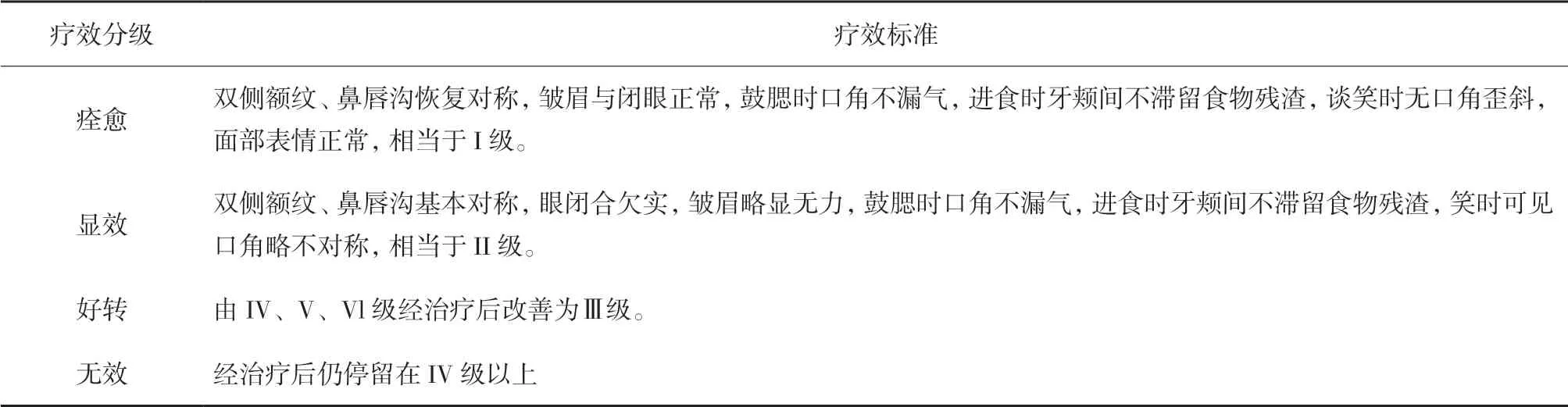

2.1 疗效和评分标准 面神经功能的临床疗效和治疗前后评分标准主要参照House-brackmann评价分级系统[3]确立。见表2、3。

表2 H-B面神经功能评价分级系统、评分标准

表3 H-B面神经功能疗效标准

2.2 统计学方法 采用SPSS 22.0 统计软件处理。计量资料采用均数±标准差表示,两组均数之间比较采用t检验;计数资料用χ2检验;非参数数据用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

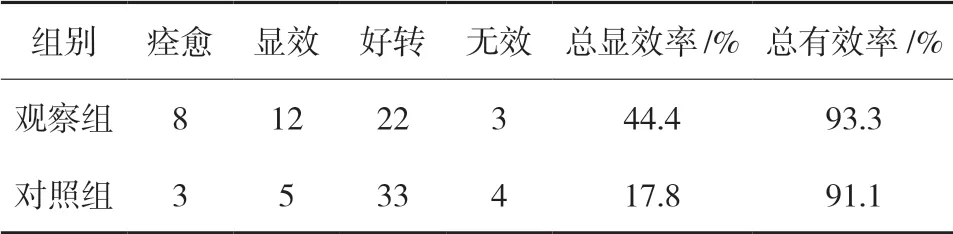

2.3 两组临床疗效比较 2个疗程后,观察组总有效率(痊愈+显效+好转)与对照组比较,差异无统计学意义(χ2=0.000,P=1.000),总显效率(痊愈+显效)明显优于对照组(χ2=7.465,P=0.006),差异有统计学意义。见表4。

表4 两组治疗效果比较(,n=45) 例

表4 两组治疗效果比较(,n=45) 例

组别 痊愈 显效 好转 无效 总显效率/%总有效率/%观察组 8 12 22 3 44.4 93.3对照组 3 5 33 4 17.8 91.1

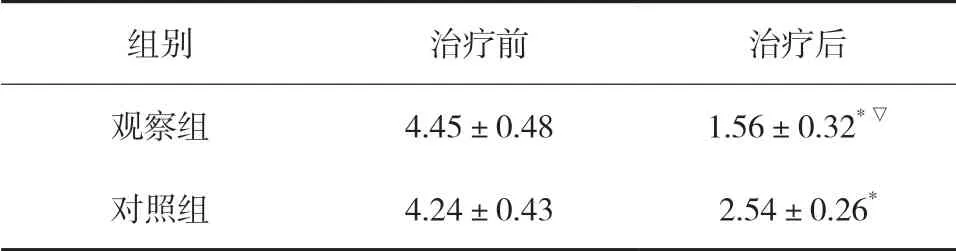

2.4 两组治疗前后H-B分级评分比较 两组治疗后与治疗前组内H-B分级比较,有显著差异(P<0.05);治疗后观察组与对照组比较,有显著差异(P<0.05)。见表5。

表5 2组治疗前后症状及功能评分比较(,n=45)分

表5 2组治疗前后症状及功能评分比较(,n=45)分

注:治疗后与治疗前组内比较,*P<0.05;治疗后与对照组比较,▽P<0.05。

组别 治疗前 治疗后观察组 4.45±0.48 1.56±0.32*▽对照组 4.24±0.43 2.54±0.26*

3 讨论

针刺可以兴奋面部神经,促进面部血液循环,还可激发人体正气,起到整体的良性调整作用,使症状得以恢复。现代研究证实,针刺可以增强局部和全身的组织代谢,加快循环,使面部和全身微循环得以改善,从而有助于面部神经功能的恢复[4]。应用电针广泛刺激面神经颅外段分布区,可以加强针刺作用,起到事半功倍的效果。

翳风穴最早见于《针灸甲乙经》,是手少阳三焦经穴,同时也是手、足少阳经之会穴,是本次治疗方式中的重点穴位。《经穴探源》云:“翳,用羽毛做的华盖穴也,为遮蔽之物,此指穴内物质为天部的卫外阳气;风,穴内之气为风行之状也,该穴名意指三焦经经气在此化为天部的阳气[5]。”翳风穴位于耳垂后方,当乳突与下颌角之间的凹陷处,在解剖学上相当于茎乳孔的体表投影点。该穴下面有腮腺、颈外静脉、迷走神经、舌下神经、面神经干、舌咽神经和耳大神经等多种组织结构[6],其特殊的解剖结构决定了它重要的临床作用。有研究发现深刺翳风穴可以刺激舌咽神经和迷走神经,使其建立反射弧传递兴奋,激发其他脑组织的代偿功能[7],加以行捻转补法能鼓舞人体正气,促进局部血液循环,使气血调和,经脉通畅,瘫痪的筋肉得到濡润温煦,面部功能得以恢复。近年来,关于翳风穴的针刺研究日益增多,有学者将针刺深度由4分加深至3寸[8],也有研究表明,与皮肤垂直轴呈10°夹角向喉结方向进针,既安全又有效,不仅能刺激面神经干,还可以避开颈动脉鞘等重要组织结构[9],还有报道了深刺翳风穴在治疗后半规管良性发作性位置性眩晕方面独特的疗效[10]。

综上所述,翳风穴具有祛风、通络、调气、开鸾、降逆等作用,为治疗面瘫之要穴,深刺翳风穴捻转补法为主治疗顽固性周围性面瘫患者疗效可靠,值得临床推广应用。