生产性服务发展与制造业国际竞争力的提升

高新 徐静

摘 要:安徽省制造业内部存在层次较低、结构不合理等问题,缺乏国际竞争力。生产性服务业与制造业呈现共同发展的双向互动关系,对制造业国际价值链的攀升具有重要促进作用。本文根据安徽省2007—2016年数据,基于理论分析与实证考察安徽省生产性服务业对制造业的影响效应,发现生产性服务业发展促进了制造业国际竞争力的提升,且制度的完善与创新对制造业国际竞争力也具有不可忽视的影响;同时,从细分行业来看,技术密集度越高的生产性服务对安徽省制造业发展的拉动作用越强。

关键词:安徽省;生产性服务;制造业;国际竞争力

中图分类号:F062.9 文献标识码:A 文章编号:1672-4437(2020)04-0081-06

改革开放以来,中国出口产品质量不断提高,从出口以资源与劳动密集型为主的初等品转变为出口以技术与资本密集型为主的高质量产品,我国制造业本身在一系列政策引导下实现了飞跃式发展。进入21世纪以后,发达国家在注重制造业发展的同时也加大对服务业的发展力度,使得服务业逐渐替代制造业成为新的社会经济形态。随着社会生产分工的发展与深化,生产性服务作为高质量的中间投入越来越大程度地融入产品生产过程中。此外,发达国家的众多高技术含量生产性服务业在优化自身发展的同时还致力于更好、更快地投入制造业产业链中,以达到提高制造业国际竞争力的目的,经济服务化成为未来经济的发展趋势[1]。

随着经济全球化的发展与国际分工的深化,当前社会生产分工已由传统的产业间分工、产业内分工逐步转变为产品内分工。中国制造业凭借丰富而廉价的资源、劳动力优势生产与出口资源、劳动力密集型产品,同时充当发达国家技术密集型、资本密集型产品的加工者,虽然通过这两种方式能够充分发挥中国制造业的竞争优势获得收益并在国际分工市场上占据一席之地,但也使得中国制造业在全球价值链中一直处于低端地位。近年来,发达国家和地区纷纷试图通过对制造业的再度重视实现制造业回归与竞争优势的重塑,保持其在进一步产业分工发展中的控制地位。同时,印度、越南和孟加拉国等新兴发展中国家也纷纷将制造业作为国家的发展基础与重点,希望利用劳动力成本低廉的优势,实现成为工业强国的目标,这意味着丰富而低廉的劳动力不再成为中国在国际市场上的竞争优势。全球制造业发展格局的深刻变化使得中国面临发达国家与发展中国家前后夹击的双重挑战[2]。

安徽省地处南北交界,其制造业是国家实施工业战略的重要对象。在2016年安徽省制造业生产总值排名表中,位居前三的电气机械和器材制造业、农副食品加工业、汽车制造业生产总值合计占制造业生产总值29.5%的份额,而高新技术制造业所占比重仍相对较轻,如铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业比重为0.85%,医药制造业比重为2.2%①,表明安徽省制造业内部结构有待优化。在2020年1月7日工信部首次开展的制造业高质量发展综合评价中,安徽省得分居全国第9位、中部第1位,但制造业整体内部结构呈“资源型”,存在层次较低、缺乏国际竞争力等问题。面对国际分工局势变化与内部制造业发展困境,应将生产性服务作为高级中间产品投入到制造业生产过程中,通过改善生产要素配比、增强技术资本密集度等提高制造业产品质量及生产效率,从而提升制造业在全球价值链中的地位,推动安徽省制造业实现转型升级。

一、文献回顾

生产性服务作为一种高级要素投入,可以通过提高人力资本和知识资本密集度、降低制造成本和交易成本、改善生产要素配比等多种途径提升制造业的国际竞争力[3]。目前,国内外有许多学者通过理论阐述与实证研究检验了生产性服务与制造业国际竞争力之间的关系。

首先是生产性服务业的特征。生产性服务作为中间投入参与制造业生产提供的正是资本、技术、信息密集型要素,因此具有要素密集型特征[4]。此外,随着制造业生产与服务功能融合程度的加深,生产性服务业与制造业的有机联系越来越紧密,二者之间的界限逐渐模糊,呈现出融合的趋势[5]。部分如管理咨询、人力资源等服务业并不直接参与生产而是通过自身专业化技能实现对制造业最终产品的增值,体现出价值增值性[6]。其次是生产性服务业对制造业升级发展的积极效应。赵景峰等从理论方面介绍生产性服务发展能够通过竞争效应、制度创新效应与消费需求效应等助推制造业转型升级[3]。樊秀峰和韩亚峰基于价值链视角,实证发现生产性服务业规模经济效应能够促进制造业生产效率和资源配置效率的提高[7]。学者们通过进一步分析发现生产性服务对制造业的积极影响存在行业异质性。一方面不同要素密集型服务带来的积极效应存在行业差异,Madsen发现劳动密集型、资本密集型服务的进口无助于进口国全要素生产率的提升,而技术与知识密集型服务进口对TFP的促进作用显著[8]。另一方面,生产性服务对不同要素密集型制造业的促进作用也存在行业差异。莫莎等依据28个国家的跨国面板数据,对服务贸易分类考察时发现高技术服务贸易进口复杂度对技术密集型制造业国际竞争力影响作用更显著[9]。

通过梳理国内外大量研究可以發现以往学者们研究生产性服务发展对制造业国际竞争力的提升都是从国家层面进行分析,而缺乏对省级层面的关注,且仅有少数文献涉及不同生产性服务对制造业影响的异质性。基于此,本文从两个方面对现有研究进行拓展:第一,关注省级生产性服务业发展对制造业国际竞争力的影响。第二,分析生产性服务业整体与要素密集度不同的生产性服务细分行业对安徽省制造业生产效率的作用,并探讨存在的差异性。

二、研究机理与假说

生产性服务作为一种高级投入要素是经济的黏合剂,也是促进其他部门增长、便捷所有经济交易、刺激商品生产的驱动力。随着经济全球化的发展和国际分工的深化,生产性服务业已成为许多国家的支柱性产业,对其发展的重视程度也在不断加大,这使得生产性服务业在世界经济发展和国际竞争中发挥着越来越突出的作用。同时,现代制造业的发展依赖于科技、专业知识和人力资本,而制造业对这些要素的获得除直接投入外主要来自于高质量生产性服务业的间接投入,因此发展现代生产性服务业对提高制造业的国际竞争力具有重要意义。从影响途径来看,生产性服务业主要通过降低成本、改善生产要素配比、提高资本密集度三种机理推动制造业国际价值链的攀升。

机理1.生产性服务发展通过提升内部竞争力、促进规模经济降低制造业成本。

首先,在经济全球化与国际分工不断发展、深化的背景下,制造业对生产性服务的质量提出了更高要求。一方面,国内制造业为了将生产要素投入到更具竞争力的环节实现专业化生产,会把原先内部提供的生产性服务外包出去;另一方面,随着贸易条件的改善,制造业企业能够选择从国外直接进口高质量生产性服务投入生产。无论是制造业内部生产性服务的“走出去”,还是国外生产性服务的“引进来”,都会使得本国生产性服务企业面临巨大压力,不得不通过改善原有的生产工艺、管理模式,提高生产效率与产品质量,促使价格降低从而获得更大竞争优势[3]。其次,传统理论模型将企业生产过程中的投入看作不可分的整体,企业根据生产规模与固定成本计算盈亏平衡点进行产品定价。然而,企业整体上的最优化决策点并不能保证生产中每个环节都是最优的,这就使得一些价值增值环节的潜在规模经济得不到释放。生产性服务作为中间要素投入是制造业生产成本的重要组成部分,生产性服务提供厂商与制造业企业长期合作,对固定厂商进行重复采购能够降低产品的单位生产成本,获得规模经济收益[10-12]。

机理2.具有高附加值的生产性服务作为制造业要素投入能够提升产品资本密集度、优化生产要素投入比例,实现制造业比较优势的获得与生产效率的提高。

根据赫克歇尔和俄林的“要素禀赋”理论,企业可以通过调整生产要素比例来提高生产效率,但由于资源禀赋有限,很难在生产中实现理想状态的生产要素比例。生产性服务具有要素密集性、地理聚集性、产业关联性等特征,是制造业生产中的高级投入要素,包含有大量人力、知识与技术资本,这种高附加值的存在直接提高了制造业产品技术密集度与资本密集度,同时能够通过调整生产要素比例至更优状态从而提高生产效率,是制造业获得新的比较优势与实现转型升级的重要渠道[4]。从发达国家制造业的发展进程来看,生产性服务与制造业之间呈现两种趋势:一是生产性服务作为中间投入在制造业中所占的比重越来越大;二是制造业与生产性服务业在相互作用过程中形成了融合发展的关系。伴随这两种趋势的逐渐深化,发展生产性服务能够使得制造业国际竞争力得到提升,制造业内部的价值链和产业链得到优化,同时通过二者互动关系的不断调整,制造业生产要素配比更趋合理,资源配置与利用效率也随之大幅度提高,有利于健全完善内部产业结构与产业分工。

由此提出假说1:生产性服务业的发展对安徽省制造业国际竞争力提升具有正向促进作用。

机理3.劳动、技术与资本密集度不同的生产性服务对制造业生产过程中的影响模式不同。

从生产性服务与制造业的关系来看,目前主流观点认为以信息化、知识化为主导的生产性服务业与制造业呈融合趋势,二者的分界越来越模糊[7]。在生产性服务作为要素投入制造业过程中,以住宿、餐饮、流通等为主的传统劳动密集型服务业,主要服务于生活消费,其附加值和生产率都较低。而资本与技术密集型服务业,既包括本身使用高技术装备的行业,如金融、电信等,也包括提供高技术含量产品的行业,如计算机软件服务业,主要服务于生产性活动,其附加值和生产率都较高,产品层面促进效率提高、技术研发、品牌升级,产业层面推动劳动密集型低附加值加工向高附加值“软”化转型。可以看出,由于不同类型服务所包含的知识、信息和技术等要素存在较大差异,从而对制造业的影响模式不同[13-15]。

由此提出假说2:如果生产性服务业的发展能够促进制造业国际竞争力的提升,不同要素密集型生产性服务所发挥的作用存在异质性。

三、实证分析

(一)变量选取与数据来源

1.被解释变量

衡量制造业国际竞争力的指标有很多,如Koopman提出的全球价值链分工地位指数(GVC_Position),Balassa提出的显示性比较优势指数、制造业全要素生产率等等[16-17]。根据省级制造业发展特点及研究需要,本文借鉴江静等研究,采用规模以上制造业企业生产效率作为被解释变量来衡量安徽省制造业的国际竞争力,具体用工业总产值与行业平均从业人数的比值表示[18]。

2.核心解释变量

借鉴江静等研究,选取服务业生产总值作为核心解释变量,同时考虑到数据的可获得性,本文选取安徽省服务业增加值作为核心解释变量用以衡量地区服务业的发展水平,所用到的服务业增加值主要是指交通运输邮电业、批发零售贸易餐饮业、金融保险业和房地产业等14个服务行业②的总产值。

3.控制变量

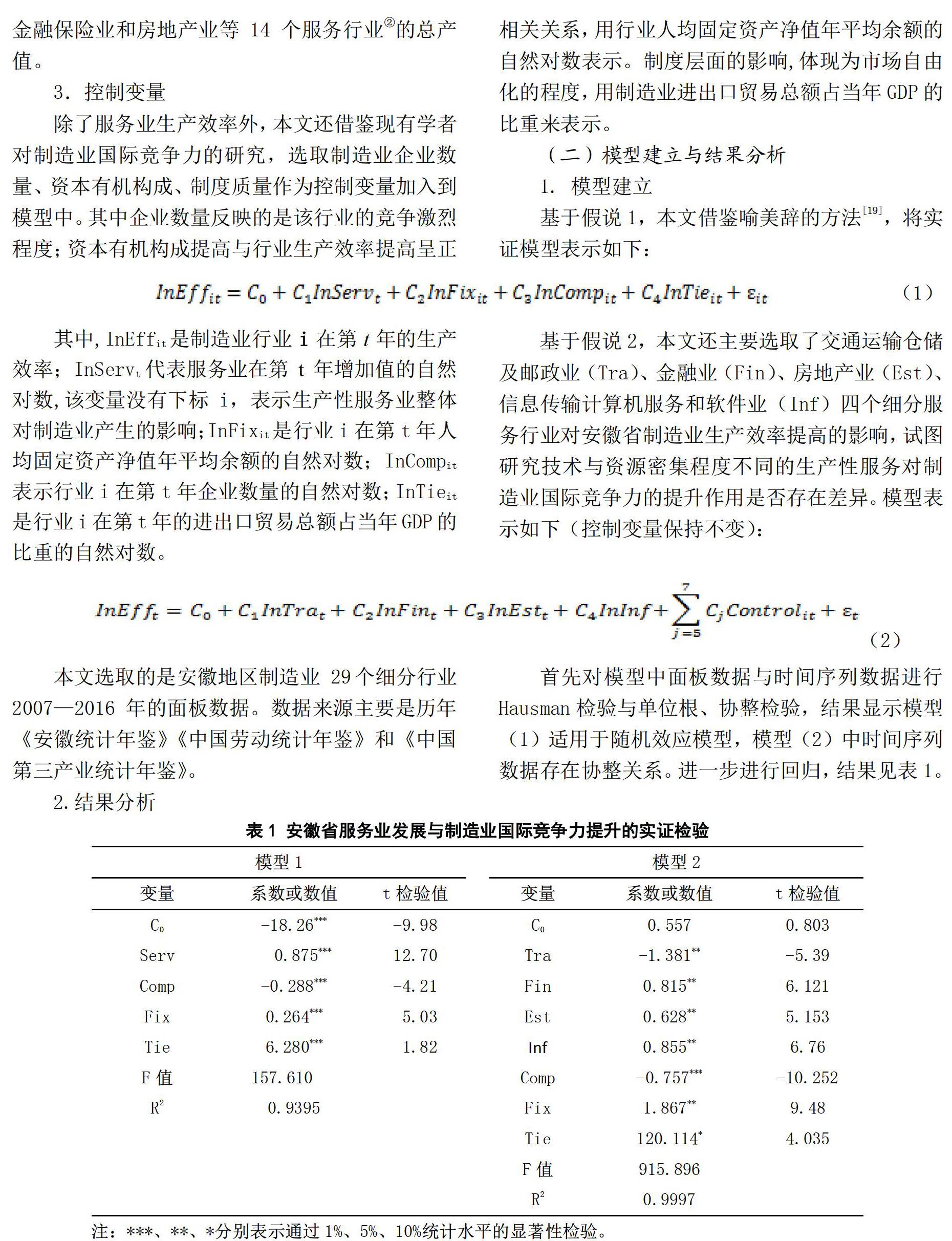

除了服务业生产效率外,本文还借鉴现有学者对制造业国际竞争力的研究,选取制造业企业数量、资本有机构成、制度质量作为控制变量加入到模型中。其中企业数量反映的是该行业的竞争激烈程度;资本有机构成提高与行业生产效率提高呈正相关关系,用行业人均固定资产净值年平均余额的自然对数表示。制度层面的影响,体现为市场自由化的程度,用制造业进出口贸易总额占当年GDP的比重来表示。

(二)模型建立与结果分析

1. 模型建立

基于假说1,本文借鉴喻美辞的方法[19],将实证模型表示如下:

其中,InEffit是制造業行业i在第t年的生产效率;InServt代表服务业在第t年增加值的自然对数,该变量没有下标i,表示生产性服务业整体对制造业产生的影响;InFixit是行业i在第t年人均固定资产净值年平均余额的自然对数;InCompit表示行业i在第t年企业数量的自然对数;InTieit是行业i在第t年的进出口贸易总额占当年GDP的比重的自然对数。

基于假说2,本文还主要选取了交通运输仓储及邮政业(Tra)、金融业(Fin)、房地产业(Est)、信息传输计算机服务和软件业(Inf)四个细分服务行业对安徽省制造业生产效率提高的影响,试图研究技术与资源密集程度不同的生产性服务对制造业国际竞争力的提升作用是否存在差异。模型表示如下(控制变量保持不变):

注释:

①数据来源于《2017年安徽统计年鉴》。

②14个服务业包括:交通运输、仓储及邮政业;信息传输、计算机服务和软件业;批发和零售业;住宿和餐饮业;金融业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘察业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。

参考文献:

[1]金浩,刘肖.京津冀地区生产性服务业与制造业的协同定位[J].中国科技论坛,2019(10):118-127.

[2]刘艳,王诏怡.全球价值链下中国制造业的国际分工地位研究:基于区分加工贸易和非加工贸易的国际投入产出表[J].国际商务研究,2018,39(02):39-47,76.

[3]赵景峰,杨承佳.生产性服务进口对中国制造业升级的影响研究[J].经济纵横,2019(03):102-113.

[4]王保伦,路红艳.生产性服务业与地区产业竞争力的提升[J].经济问题探索,2007(7):11-15.

[5]李惠娟,蔡伟宏.离岸生产性服务中间投入对中国制造业出口技术复杂度的影响[J].世界经济与政治论坛,2016(03):122-141.

[6]刘明宇,芮明杰,姚凯.生产性服务价值链嵌入与制造业升级的协同演进关系研究[J].中国工业经济,2010(08):66-75.

[7]樊秀峰,韩亚峰. 生产性服务贸易对制造业生产效率影响的实证研究——基于价值链视角[J].国际经贸探索,2012(5):4-14.

[8]MADSEN J B. Technology Spillover through Trade and TFP Convergence:135 Years of Evidence for the OECD Countries[J].Journal of International Economics,2007(72):464 -480.

[9]莫莎,周晓明.生产性服务贸易进口复杂度对制造业国际竞争力的影响研究:基于跨国面板数据的实证分析[J].國际商务(对外经济贸易大学学报),2015(06):16-26.

[10]江静,刘志彪,于明超.生产者服务业发展与制造业效率提升:基于地区和行业面板数据的经验分析[J].世界经济,2007(08):52-62.

[11]刘明宇,芮明杰,姚凯.生产性服务价值链嵌入与制造业升级的协同演进关系研究[J].中国工业经济,2010(08):66-75.

[12]刘书瀚,张瑞,刘立霞.中国生产性服务业和制造业的产业关联分析[J].南开经济研究,2010(06):65-74.

[13]刘辉煌,任会利.生产者服务进口影响制造业国际竞争力的中介效应研究[J].经济与管理, 2010,24(08):10-13.

[14]刘继森,林培斌.生产性服务进口对提升制造业生产效率的实证检验[J].广东外语外贸大学学报,2016,27(04):30-38.

[15] 杜运苏,彭冬冬.生产性服务进口复杂度、制度质量与制造业分工地位:基于2000—2014年世界投入产出表[J].国际贸易问题,2019(01):41-53.

[16]KOOPMAN R,POWERS W,WANG Z, et al.Give credit where credit is due: Tracing value added in global production chains[EB/OL].(2015-04-08)[2020-05-23].www.doc88.com/p-0854657407854.html.

[17]BALASSA B. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage[J]. Manchester School,1965(2):9-123.

[18]江静,刘志彪.生产性服务发展与制造业在全球价值链中的升级:以长三角地区为例[J].南方经济,2009(11):36-44.

[19]喻美辞.发展生产性服务与提升中国制造业国际竞争力[J].商业研究,2011(02):100-106.