《朱子语类》理学核心词语考探

徐时仪 吴亦琦

摘要:在朱熹哲学体系中,理是宇宙万物的本源和规律,人禀天地之气而生,理与气相互依存;人性即理在人身上的体现,性接物而动则为情;情发为欲,好的欲为理,不好的欲则背却天理。“理”“气”“性”“情”“欲”及其复音词构成《朱子语类》理学词语的聚合,体现了朱熹的理学思想,反映了“理”“气”“性”“情”“欲”词义和搭配古今传承发展的演变脉络。

关键词:朱子语类;理;气;性;情;欲

中图分类号:H13

文献标识码:A

文章编号:1004-8634(2020)06-0060-(12)

朱熹集宋代理学之大成,讲学著述时运用了大量探讨理学的词语。《朱子语类》是朱熹与其门人问答的实录,据我们统计,“理”有10493例,“道”8985例,“心”7819例,“性”3398例,“命”1490例等,其中“道理”2400余例,“义理”551例,“道心”170例,“人心”463例,“正心”149例,“天命”263例,“性情”137例,“性命”126例等。这些理学词语体现了朱熹对宇宙万物的思考。如:“天地初间只是阴阳之气。”(1.6)例中“阴阳”指宇宙间化生万物贯通物质和人事的两种元素,即阴气、阳气。朱熹用来解释自然界两种对立和相互消长的气或物质势力,《朱子语类》中有665例。又如格物致知谓研究事物原理而获得知识,朱熹指出:“为甚要格物致知?便是要无所不格,无所不知。物格知至,方能意诚、心正、身修,推而至于家齐、国治、天下平,自然滔滔去,都无障碍。”(117.2832)《朱子语类》中有“格物”406例,“致知”414例。研究这些词语的聚合有助于认识词汇的系统性,理解朱熹的理学思想,本文拟就“理”“气”“性”“情”“欲”略做辨析,以见其理学词语系统性之一斑。

一、《朱子语类》所载“理”“气”“性”“情”“欲”

“理”“气”“性”“情”“欲”含义丰富,既是多义词,又是组成复合词的语素。

1.“理”

“理”的核心义是“事物有序”,“治玉”“分辨”“纹理”“事理,道理”“整治”等义皆旨在找寻、恢复事物的秩序。戴震《孟子字义疏证》:“理者,察之而几微必区以别之名也,是故谓之分理。在物之质日肌理日腠理日文理,得其分则有条而不紊谓之条理。”“理”有“道理”“纹理”“治理”等义。如:

(1)问:“天地之心,天地之理。理是道理,心是主宰底意否?”(1.4)

(2)又如竹木之文理相似,直是一般理,横是一般理。(6.100)

(3)国势却如此缓弱,事多不理。(130.3095)

“理”又可用作构词语素,据我们统计,《朱子语类》中“理”有10493例,其中以“理”为构词语素的复音词约7000个,组成一个“理”的词语聚合。其构成的复合词大致可分为:表达物质组织的条纹,事物的条理头绪,符合认知的规律,符合儒家所倡导的行为准则,按一定规律整治事物,人的心理活动,言行或回应别人的言行诸方面。如:

(4)曰:“道便是路,理是那文理。”问:“如木理相似?”曰:“是。”(6.99)

“文理”指纹理,“木理”指树木的纹理。

(5)作文字须是靠实,说得有条理乃好,不可架空细巧。(139.3320)

“條理”指文辞的脉络。

(6)夫天理之流行,无一毫间断,无一息停止,大而天地之变化,小而品汇之消息,微而一心之运用,广而六合之弥纶,浑融通贯,只是这一个物事。(31.799)

“天理”指自然的规律、法则。

(7)且如汉高帝做事,亦有合理处,如宽仁大度,约法三章,岂不是合理处甚多。(18.412)

“合理”指符合道理或事理。

(8)欲变齐,则须先整理了已坏底了,方始如鲁,方可以整顿起来,这便隔了一重。(33.828)

“整理”指整治,修理。

(9)《诗>,如今恁地注解了,自是分晓,易理会。(80.2086)

“理会”指理解,领会。

(10)后赶至数十里外,其情甚切,遂与受理,委杨敬仲。(106.2645)

“受理”指接受诉状,进行审理。

2.“气”

“气”的核心义是“流动的气体”,本义指云气,后借“馈客之刍米”的“氟”来表示,现又作为“氯”的简化字。“云气”“空气”“气象”“气息”等义皆含有流动的特性。《说文·气部》:“气,云气也。象形。凡气之属皆从气。”段注:“气、氟,古今字。自以氟为云气字,乃又作饩为廪氟字矣。气本云气,引伸为凡气之称。”“气”有“云气”“气象”“节气”等义。如:

(1)游气是气之发散生物底气。(98.2508)

(2)周天之气,谓二十四气也。(2.26)

(3)彼其长于夏,遂于秋,成于冬,虽各具气候,然春生之气皆通贯于其中。(20.474)

“气”又可用作构词语素,据我们统计,《朱子语类》中“气”有3912例,以“气”为构词语素的复音词近1900个,组成一个“气”的词语聚合。其构成的复合词大致可分为:表达理学概念,天地等的自然表现,人类社会面貌,社会发展规律,自然界及人体机能原动力,人的生理功能征兆,人的精神状态及诗文风格,人的性格情感及品格诸方面。如:

(4)阴气凝结于内,阳气欲入不得,故旋绕其外不已而为风,至吹散阴气尽乃已也。(99.2535)

“阴气”与“阳气”对立,分别指肃杀之气和生长之气。

(5)又如一日之间,早间天气清明,便是仁;午间极热时,便是礼;晚下渐凉,便是义;到夜半全然收敛,无些形迹时,便是智。(6.111)

“天气”指短时间内的气象变化。

(6)五方之民,言语不通,却有暗合处。盖是风气之中有自然之理,便有自然之字,非人力所能安排,如“福”与“备”通。(140.3336)

“风气”指风尚习俗。

(7)若木生于山,取之,或贵而为栋梁,或贱而为厕料,皆其生时所禀气数如此定了。(4.81)

“气数”指气运,命运。

(8)动物有血气,故能知。植物虽不可言知,然一般生意亦可默见。(4.62)

“血气”指血液和气息。

(9)一人欲学相气色,其师与五色线一串.令入暗室中认之。云:“辨得此五色出,方能相气色。”(19.443)

“气色”指人的面色,神态。

(10)伯恭门徒气宇厌厌,四分五裂,各自为说,久之必至销歇。(122.2956)

“气宇”指气概,风度。

(11)因论黄畿先言,曾于周丈处见虏中赋,气脉厚。(109.2704)

“气脉”指诗文的气势、结构、脉络。(12)言必有事者,是义气之法度也。养得这气在此,便见得这个自重,那个自轻。(52.1268)

“义气”指刚正之气。

3.“性”

“性”的本字为“生”。《说文·生部》:“生,进也。象草木生出土上。”据许慎所释,“生”的本义为生出、生长,引申而指所生出者,即生命;又进一步引申出与生俱来的“性”。《说文·心部》:“性,人之阳气,性,善者也。从心,生声。”朱熹认为“性即理也。在心唤做性,在事唤做理”。(5.82)性就是人内心所蕴含之天理的体现。“性”有“本性”“天赋”“性质或性能”等义。如:

(1)故吕与叔谓物之性有近人之性者,如猫相乳之类。(4.58)

(2)人之知、礼能如天地,便能成其性,存其存,道义便自此出。(74.1909)

(3)火热水寒,水火之性自然如此。(120.2895)

“性”又可用作构词语素,据我们统计,《朱子语类》中有“性”及以“性”为构词语素的复音词共3398个,其中以“性”为构词语素的复合词1000多个,大致可分为:表达人或物的本性;天赋,天性;事物的性质或性能;生命,生机;性情,脾气;情绪,情意;佛教语诸方面。如:

(4)孟子之论,尽是说性善。(5.65)

“性善”是战国时孟子的观点之一,认为人生之初其性是善良的。

(5)然圣贤禀性与常人一同。(8.133)

“禀性”犹天性,指天赋的品性资质。

(6)又如吃药,吃得会治病是药力,或凉,或寒,或热,便是药性。(5.91)

“药性”指药物的性质与功能。

(7)-物各得一个性命,便有一个形质,皆此气合而成之也。(98.2508)

“性命”指生命。

(8)万物禀受,莫非至善者,性;率性而行,各得其分者,道。(62.1492)

“率性”指循其本性,尽情任性。

(9)为气血所使者,只是客气。惟于性理说话涵泳,自然临事有别处。(13.239)

“性理”指情绪和理智。

(10)不可道蠢动含灵皆有佛性,与自家都一般。(59.1389)

“佛性”是佛教名词,谓众生觉悟之性。

4.“情”

情,即人們的思想感情、情感、情绪,以及道德意识和生活中的欲念。《说文·心部》:“情,人之会气有欲者。从心,青声。”朱熹认为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七种感情或情绪是“性”的外化和展露,是天理在人身上体现的结果。“情”有“感情”“欲望”“情况”等义。如:

(1)如唐明皇为人,他于父子夫妇君臣分上,极忍无状,然终始于兄弟之情不衰。(13.238)

(2)然圣人之情不溺于此,所以与常人异耳。(101.2591)

(3)后委郑承看验,逐项剖析子细,乃知其情。(106.2650)

“情”同样可用作构词语素,据我们统计,《朱子语类》中有“情”及以“情”为构词语素的复音词共858个,其中以“情”为构词语素的复合词约500个,大致可分为表达感情,情绪;本性;意愿,欲望;私情,人情;道理,情理;实情,情况;诚,真实诸方面。如:

(4)未感物之时,寂然不动而已,而不能不感于物,于是喜怒哀乐七情出焉。(30.776)

“七情”指喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七种感情或情绪。

(5)今人未有所见时,直情做去,都不见得。(13.237)

“直情”指直率。

(6)意诚只是要情愿做工夫,若非情愿,亦强不得。(15.299)

“情愿”指心里愿意。

(7)而今若说是苏秦怕秦来败从,所以激张仪入秦,庶秦不来败从,那张仪与你有甚人情?(134.3215)

“人情”指情面,交情。

(8)若使每事只管计较其能与不能,则岂不惑于常情利害之私乎?(43.1101)

“常情”指一般的情理。

(9)若《国风》乃采诗有采之民间,以见四方民情之美恶,《二南》亦是采民言而被乐章尔。(80.2067)

“民情”指民众的生活、生产、风尚习俗等情况。

(10)某只索四畔众契比验,前后所断情伪更不能逃者。(18.395)

“情伪”指真假。

5.“欲”

“欲”本义为欲望。《说文·欠部》:“欲,贪欲也。从欠谷声。”篆文从欠从谷,会意兼形声,欠为人张口,谷为空谷,会贪求如空谷纳物不足之意,通常表示“想要”或“渴望”的心理状态。《朱子语类》中,“欲”2922例,有“欲望”“喜爱”“想要”“须要”“将要”等义。如:

(1)耳目口鼻四肢之欲,惟分是安,欲个甚么?(13.226)

(2)此便是他有可欲处,人便欲他,岂不是渠身上事?(61.1467)

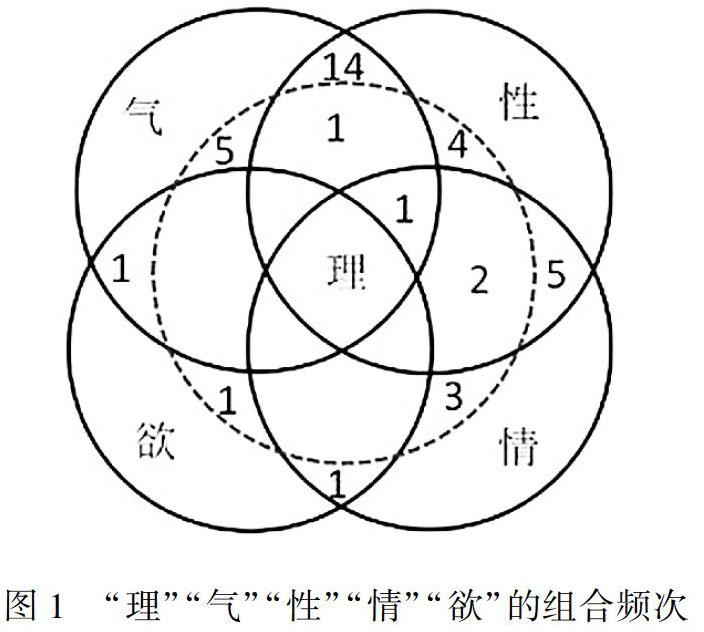

四音节词中,“气”“理”“性”“情”“欲”的使用量依次递减,这与《朱子语类》内容有关,实为《朱子语类》的特色。一方面,从它们的总使用量可知,“气”虽总使用量比“理”少,但复音词数量约为“理”的2倍,论“气”和论“性”几近,论“情”较少。“欲”的情况特殊,虽用例远超“情”,但单用占70%以上,所以复音词数量还是较少。另一方面,这些四音节词表达的是“理”“气”“性”“情”“欲”常见常用的义项,朱熹借以说理。“气”的四音节词多表“人的性格情感及品格”义,定型性较强,体现的是朱熹对人本身精神层面的诠释:“理”的四音节词多表“符合认知的规律”义,这是“理”的复音词的最主要义项,朱熹反复说“理”、释“理”、论“理”;“性”的四音节词多表人的本性、脾性;“情”的四音节词多表人的感情;“欲”多指人的欲望。

这些以“理”“气”“性”“情”“欲”为语素并取其引申义而构成的复音词,其词义不只是语素义的组合加合关系,而多为语素义的融合引申。

以其基本义构成的“云气、热气、暖气、寒气、冷气、温气、湿气、香气、白气、光气、气和、守气、帅气、循性、性贪、忘情、仁情、利欲、纵欲”等复合词定型性较弱,如“和气”取“气”的基本义“自然界的气”,表示“天地间阴气与阳气交合而成之气”义:“循性”以“性”的基本义“人的本性”为语素构成而有“顺着本性”义:“忘情”以“情”的基本义“感情”为语素构成而有“不能控制自己的感情”义:“利欲”以“欲”的基本义“贪欲”为语素构成而有“对私利的欲望”义,意义融合和结构定型性较弱。而以“气”“性”“情”“欲”的引申义构成的“气象、气氛、血气、骨气、气性、气节、风气、记性、索性、情愿、情节、情欲、意欲”等复合词定型性较强。“气象”由“气”的引申义“声气”“精神状态”为语素构成而有“模样;举止”义;“索性”由“性”的引申义“性情,脾气”为语素构成而有“干脆;彻底”义;“情节”由“情”的引申义“实情,情况”为语素构成而有“情况,事情”义;“意欲”由“欲”的引申义“希望,想要”为语素构成而有“想要,心想做某事”义,意义融合和结构定型性较强。

“理”的情况殊异,以“理”为语素构成的复音词虽多由其引申义构成,如“道理”“天理”“常理”“明理”“害理”“条理”“处理”“察理”等,但大部分定型性较弱。如:“须于众理看得渐明,则此惑自解。”(3.33)“若悖理伤道,非必有所谓天祸人刑,而其胸次错乱,乖气充积,此即是获罪于天否?”(25.622)“众理”和“悖理”取“理”的引申义“事物的规律”,分别表示“宇宙万物的规律”“违背事理或情理”义。这与“理”本身的词义有关。“理”的涵盖面很广,基本上被用于自然领域、社会领域和构造整个体系三个方面。“理”这样有广度有深度的概念,以偏正式构词时作为中心语,多指“规律、法则”义,不同的定语对其进行限定;以动宾式构词时多作宾语,也指“规律”“行为准则”义,其前面的动词词义分为三类:“违背”义、“遵循”义、“研究”义。“理”体现的是对宇宙万物和人类社会的思考,自成体系,故其词义多直接由语素义组合而成,融合引申相对较少。

三、“理”“气”“性”“情”“欲”的理学思想

理在朱熹哲学体系中具有宇宙之本源、主宰万物之法则的意义。《朱子语类》开卷即指出“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物”。(1.1)朱熹认为就人而论,所禀之理无有不同,人的一切差异皆气为之。“人之所以生,理与气合而已。”(4.65)《朱子语类》中“理”“气”“性”“情”“欲”及以其为语素组成的词语大致构成理学词语的聚合系统,蕴含朱熹对宇宙万物的思考,尤其从一些使用频率较高的词中可见朱熹关于理气先后、理气动静、理一分殊、格物穷理、气禀殊异、心统性情、天理人欲关系等理学思想及其发展演变脉络。

理不仅是宇宙万物的本源和规律,而且是人类社会最高的伦理法则,即“宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性”。如“道理”兼指事理、事物的规律和规矩、情理,计使用2474次。朱熹多用指笼统的事理,认为“若看得道理透,方见得每日所看经书,无一句一字一点一画不是道理之流行:见天下事无大无小,无一名一件不是此理之发见”。(121.2938)学习道理是一个连续的过程,不可间断。“义理”有“合于伦理道德的行为准则”和“文辞的思想内容”义,计使用565次。朱熹讲学时认为“读书著意玩味,方见得义理从文字中进出”。(10.173)“穷理”指穷究事物之理,计使用289次。朱熹指出要“义理分明、义理精明、义理纯熟、义理饱足、义理浃洽”,教导其门生弟子什么是穷理,如何穷理?朱熹认为穷理就是不断探索未知未达之处,进而不断精细化。穷理是万事之先,须在读书中穷理并不断积累。“理一分殊”计使用31次,指宇宙间有一个最高的“理”,而万物各自的理只是这最高“理”的体现,形成整体和部分的异同关系。“合天地万物而言,只是一个理;及在人,则又各自有一个理。”(1.1)如“君臣”“父子”等为“道理”的一部分。明白万物各自的理,便可将这些理融会贯通。

朱熹认为人都是禀天地之气而生的,而气有清浊、偏正、厚薄,所以人有贵贱、智愚等气质上的差异。如“气禀”指受之于气的本源,计使用167次,朱熹用以解释人生来对气的禀受。“气质”指生理、心理等具备个性风骨特点的素质,计使用245次,用以解释现实中具体人性的差异。朱熹认为气质的差异是阴阳五行之气运动变化的结果,表现为刚柔、强弱、昏明、清浊、偏正、厚薄的差异,不同特征的气质被人所禀,就成为其人所禀的自然资质,在人身上体现出清浊、厚薄、刚柔、智愚、贤不肖、才不才等差异。现实中绝大多数人所禀的气都是偏杂不全的,所以关键在于通过修养而改变气质。

朱熹认为“论天地之性,则专指理言:论气质之性,则以理与气杂而言之”。(4.67)天地之性是禀于理而具的做人的一般道理,气质之性是杂理与气而后成的千差万别的人性个别。人性即理在人身上的体现。性接物而动则为情,动而当则合于理,动而不当则背于理;情发为欲,好的欲为理,不好的欲则背却天理,无所不害。《朱子语类》中,“情性”出现46次,“性情”137次,除表“本性,禀性”义外,还有“感情”“性格,脾气”义。“性善”124次,“人情”90次,“人性”36次,“性恶”12次,反映了朱熹的人性善恶观。情和性属于现象与本质的范畴,情是人性的外在表现,性是情的内在根据。“性者,心之理;情者,性之动。”(5.89)段玉裁注引:“董仲舒日:性者,生之質也……情者,人之欲也。人欲之谓情,情非制度不节。”“《孝经援神契》曰:性生于阳,以理执;情生于阴,以系念。”“有这性,便发出这情;因这情,便见得这性。因今日有这情,便见得本来有这性。”(5.89)“性”与“情”是“心”的不同状态,静态的为“性”,动态的为“情”。“性是体,情是用。性情皆出于心,故心能统之。”(98.2513)“性对情言,心对性情言。合如此是性,动处是情,主宰是心。大抵心与性,似一而二,似二而一,此处最当体认。”(5.89)“性才发,便是情。情有善恶,性则全善。心又是一个包总性情底。”(5.90)

朱熹既反对佛教无情复性的主张,又看到李翱性善情邪的矛盾,提出谨守中庸发而中节的性情说,指出“欲是情发出来底”(5.93),有好与不好之分。认为“心如水,性则水之静,情则水之流,欲则水之波澜,但波澜有好底,有不好底。欲之好底,如‘我欲仁之类;不好底,则一向奔驰出去,若波澜翻浪。大段不好底欲,则灭却天理,如水之壅决,无所不害”。(5.93-94)好的欲是人们合当如此的意向、愿望,如饥而欲食、渴而欲饮等,“虽是人欲,人欲中自有天理”。(13.224)不好的欲是“合不当如此者,如私欲之类”(94.2414),指背于理和性的奔放泛滥之情,即与公对立的“私欲”,与义对立的“利欲”,与正对立的“邪欲”,与理对立的“物欲”。

朱熹认为天理、人欲是人性中相对的两个方面,即道德规范与物质欲望之间的关系问题。《乐记》的“灭天理而穷人欲者也”似是宋明理学天理人欲之辨的最早源头。《朱子语类》中“天理”兼指天道、自然法则和封建伦理,计使用634次。“天理”既是自然法则,也是纲常伦理,带有极强的主观性。朱熹认为伦理本就与天道相合,符合礼的标准就拥有天理。“人欲”计使用314次,“私欲”151次,“物欲”89次,“利欲”23次,认为不好的欲会灭却天理。如“饮食者,天理也;要求美味,人欲也”。(13.224)人的健康心理以及人格的发展与健全是建立在正常的情欲与物欲基础上的,超过了一定限度的即为人欲。吃饭是人正常的欲望,是天理;追求过高的享受,要求美味,就是人欲。“至于‘物至知知,然后好恶形焉;好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣,方是恶。”(87.2252)“知诱于外”指追求物欲,是为恶。强调“学者须是革尽人欲,复尽天理,方始是学”。(13.225)人追求精神的需求应该超过对物质的需求,主张“存天理,灭人欲”,提倡“心统性情”,以理制欲和以义导利,注重自律和内省来提高人的素质,完善人的品格。

四、“理”“气”“性”“情”“欲”复音词的来源与发展

《朱子语类》保存了不少古代词语,表现了语言传承使用的稳定性,同时又产生了不少新词新义和新用法,表现了语言发展演变的变异性。“理”“气”“性”“情”“欲”都是常用词,也是多义词,就汉语词义系统而言,以其为语素构成的复音词大多承单音节词其多义性而凝合发展构成新词,既有古已有之、代代沿传,也有各朝各代所新创。

“理”在宋以前产生的词约占41%,其中先秦出现的词占15%,这反映了“理”的复音词逐渐增加,并在宋代快速增长的趋势;“气”在宋以前产生的词超过100个,约占57%,其中先秦出现的词有42个,约占23%,说明先秦时期“气”较常用,且复音化程度相对较高,呈稳步增长的态势;“性”和“情”在先秦时期产生的词与秦以后宋以前产生的几近,“性”在宋以前产生的词约占65%,先秦出现22个,约占31%,“情”在宋以前产生的词约占67%,先秦出现19个,约占37%;“欲”大部分复音词在宋以前产生,其中先秦约占53%。这些传承词自古至今词义基本一致,有“地理”“妙理”“恶气”“节气”“性善”“常性”“情文”“民情”“嗜欲”“忿欲”等等。如:

“地理”有“环境形势”义,如“推场中有文字卖,说中原所在山川地理州县邸店甚详,中亦杂以虏人官制”。(138.3283)此义见于《易·系辞上》:“仰以观于天文,俯以察于地理。”“恶气”有“邪恶不正之气”义,如“韩愈说生而便知其恶者,皆是合下禀得这恶气”。(59.1388)此义见于《吕氏春秋·审分》:“凡人主必审分,然后治可以至,奸伪邪辟之涂可以息,恶气苛疾无自至。”“常性”有“人情,本性”义,如“且去子细看秉彝常性是如何,将孟子言性善处看是如何善,须精细看来”。(116.2799)此义见于《庄子·马蹄》:“彼民有常性,织而衣,耕而食,是谓同德。”“情文”有“质与文,内在感情与外在形式”义,如“世固有人硬欲行古礼者,然后世情文不相称”。(23.561)见于《荀子·礼论》:“故至备,情文俱尽;其次,情文代胜。”“忿欲”有“怨恨不平的想法”义,如“其说以忿欲等皆未是己私,而思索讲习却是大病,乃所当克治者”。(124.2973)见于谢敷《安般守意经序》第四:“正觉慈愍,开示慧路,防其终凶之原渐,塞其忿欲之微兆。”

新造词的“新”是一个动态的相对的时间概念,包括新词与新义。以“理”“气”“性”“情”“欲”为语素组成的复音词中,新创的词有48个:“理”11个,包括1个双音节詞,10个多音节词:“梳理、地理图、地理家、乱常咈理、穷理格物、理明义精、穷理致知、致知穷理、明理断事、明理合义、理丝栉发”;“气”26个,包括8个双音节词,18个多音节词:“絮气、气习、性气、气馁、地气、气局、做气、气怯、气理数、富贵气、英伟气、神闲气定、仙风道气、虚心下气、气昏力弱、气盈色满、气弱胆小、才高气粗、气刚才大、高气远迈、着气用力、均气同体、恃气傲物、带气负性、平心易气、粗心大气”;“性”8个,包括5个双音节词,3个四音节词:“索性、尊性、性健、性迫、性慢、心粗性急、带气负性、求心见性”;“情”3个:“人情物态、欲动情胜、欲动情流”;“欲”3个:“物欲、欲动情胜、欲动情流”。

新产生引申义的复音词有“理会”“整理”“元气”“气格”“出气”“僻性”“性命”“人性”“人情”“情节”等等。如“理会”由“领会”义引申出“注意,理睬”等义;“整理”由“整顿,使有条理”义引申出“整治,修理”义;“元气”由“人的精神,精气”义引申出“指国家或社会团体得以生存发展的物质力量和精神力量”义:“气格”由“诗文的气韵和风格”义引申出“人的气度和品格”义:“出气”由“呼吸,喘气”义引申出“发泄气愤”义;“僻性”由“怪癖的性格”引申出“习癖”义;“性命”由“生命”义引申出“生命的过程”义:“人性”由“人的本性”义引申出“人的性情”义:“人情”由“人的感情”义引申出“交情、情面”义;“情节”由“情况,事情”义引申出“事情的变化和经过”义。

其中还有些见于宋代和宋以后产生的新义。如“脉理”引申有“医理”义:“道理”引申有“办法,打算”义;“论理”引申有“按照道理”义;“生气”引申有“因不合心意而不愉快”义:“火气”有比喻“怒气”义:“神气”引申有“神采焕发;有生气”义和“得意;傲慢”义;“率性”引申有“索性;干脆”义;“留情”引申有“照顾情面而予以宽恕”义;“有情”引申有“男女间互相有爱恋之情”义;“同情”引申有“对于别人的遭遇在感情上发生共鸣,或对别人的行动表示理解、赞同”义;“说情”引申有“代人求情”义;“情节”引申有“指叙事性文艺作品中人物的生活等演变过程”义。

据《现代汉语词典》第7版,这些复音词大多沿用至今。如“理财、理合、理会、文理、条理、地理、脉理、天理、义理、事理、正理、常理、定理、生理、物理、情理、论理、真理、悖理、公理、合理、明理、心理、背理、处理、整理、梳理、疏理、受理、燮理”;“气短、气概、气候、气节、气脉、气馁、气魄、气色、气势、气数、气味、气息、气象、气虚、气血、气焰、气宇、气质、神气、和气、风气、正气、邪气、骨气、志气、士气、鼓气、出气、才气、文气、勇气、意气、怒气”;“人性、生性、天性、本性、禀性、药性、水性、记性、急性、索性、性格、性情、性命、性质、性急”;“情爱、情意、情分、情态、情思、情愿、情理、情状、情节、真情、常情、民情、下情、忘情”;“人欲、私欲、物欲、情欲、纵欲、嗜欲、贪欲”。又如“心平气和、心平气定、心气和平”三词语义相近,《现代汉语词典》收有“心平气和”,释为“心里平和,不急躁,不生气”。“神闲气定”有“神态悠闲,从容稳重”义,《现代汉语词典》收有其同素异序词“气定神闲”,释为“心气平静,神态悠闲”。“恃气傲物”有“倚仗才气什么都不放在眼里”义,《现代汉语词典》收有其近义词“恃才傲物”,释为“依仗自己的才能而骄傲自大,轻视旁人”。

五、结语

《朱子语类》所载“理”“气”“性”“情”“欲”反映了朱熹理学思想的演变发展。朱熹认为人禀天地之气而生,理与气相互依存;人性即理在人身上的体现,性接物而動则为情,动而当则合于理,动而不当则背于理;情发为欲,好的欲为理,不好的欲则背却天理,无所不害。“词汇是个系统,词义也是个系统。很多词在历史演变中形成了多种意义,这些意义不是零散的、互不相关的”,而是处在相互的联系之中,组成一批互有关联的词语聚合。《朱子语类》中“理”“气”“性”“情”“欲”和以其为语素的复音词相互交织,既有传承,又有新创,在各自词语类聚的基础上凝合发展,形成更大范围的理学词语类聚系统,从中不仅可见“理”“气”“性”“情”“欲”词义及其搭配古今传承的演变脉络,而且可探理学词语系统,有裨于认识词汇的系统性,理解朱熹的理学思想。

(责任编辑:陈吉)