法律职业道德失范惩戒研究

——基于法律、政策等规范的实证分析

姚 明,王日升,江梅洁

(1.铜陵学院法学院,安徽 铜陵 244061;2.北京中银(南京)律师事务所,江苏 南京 210000;3.安徽道同律师事务所,安徽 黄山 245000)

法律职业是指以法官、检察官、律师、公证员等为代表,接受过专门化、正规化的法律知识训练,具有一定的法学理论知识和法律实践应用技能,专门从事审判、诉讼、公证等法律事务的职业。“法律职业作为国家司法权的载体,其职业权力使他们掌握了影响社会的强大力量,但只有将这种力量与为社会公平与正义奋斗的高尚职业精神相结合,法律职业才能在人民群众中具有亲和力,才有可能在社会上获得令人尊敬的身份和充分的物质保障,并获得令人羡慕的职业声誉……法律职业是一个必须具备特殊品质的专门职业”。[1]但法官集体嫖娼、检察官包养情妇、律师发表不当言论、欺骗当事人等一系列法律职业从业者的负面新闻也在不断提醒着我们,当前我国一些法律职业从业者缺乏法律职业伦理和个人道德情操,从实然视角而言,我国的法律职业群体仍与应然的“神圣崇高”存在距离。“失德需要有代价,对失德行为进行惩戒,这样是非标准才能清晰起来,端正起来”。[2]因此,必须健全和完善法律职业道德失范惩戒制度,对法律人中的失德者予以有力惩处,以确保“法律职业通过高标准的‘英雄伦理’来获得民众的支持,从而维护其‘自治’地位,保证起共同体及其成员的社会地位和声誉”。[3]

一、法律职业道德失范惩戒的立法、政策等规范考察

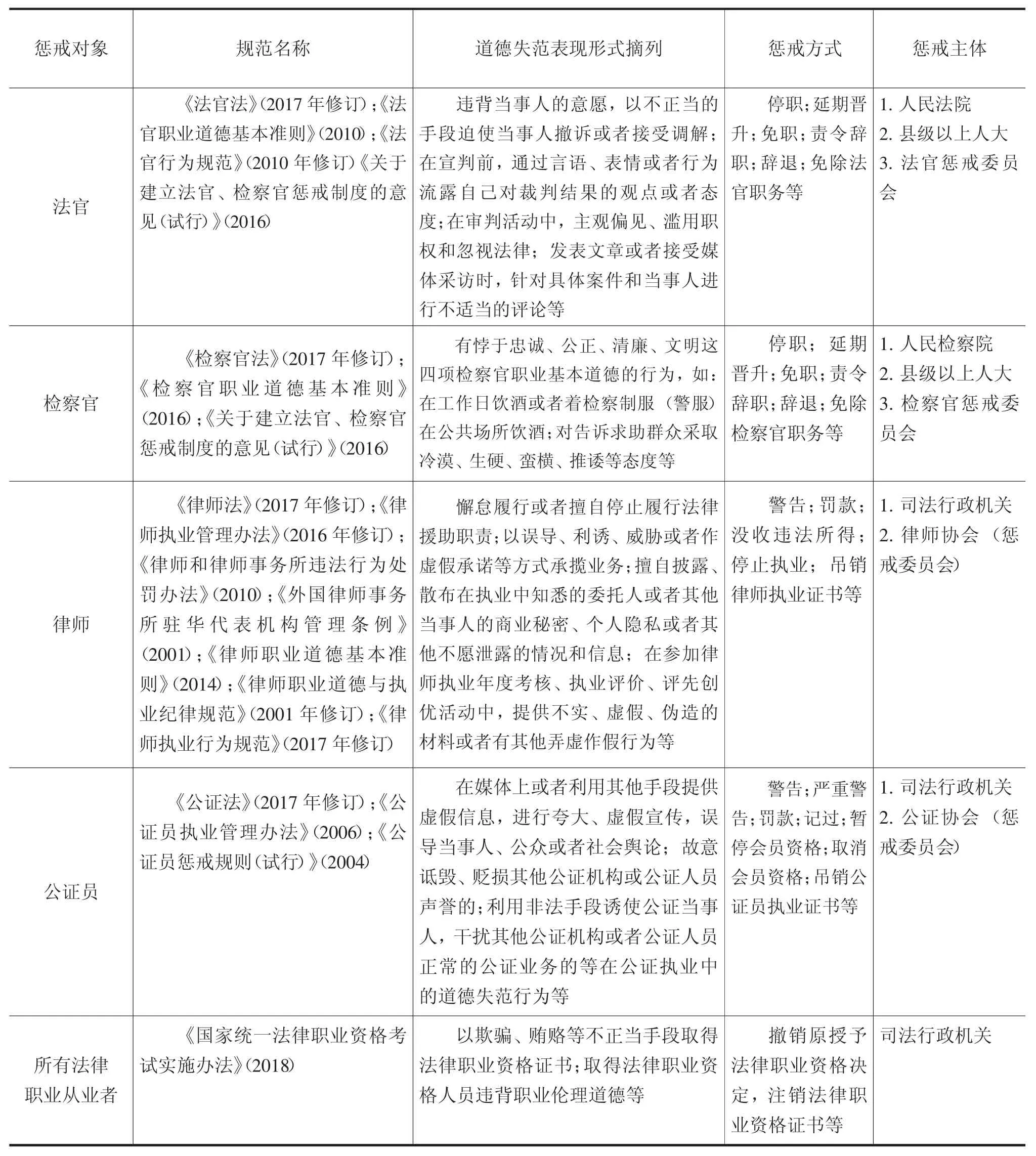

研究目标的选择在很大程度上决定了研究结果的科学与否,为此笔者将涉法官、检察官、律师、公证员等四类法律职业群体的道德失范惩戒规范作为重要研究素材。2018年8月,笔者登录最高人民法院、最高人民检察院、司法部官网和中国政府法制信息网法律法规数据库查询得知,目前在国家层面,直接涉及法官道德失范惩戒的主要规范共计4 部;直接涉及检察官道德失范惩戒的规范共计3 部;直接涉及律师道德失范惩戒的规范共计7部;直接涉及公证员道德失范惩戒的规范共计3 部(见表1)。

通过对规范的比较分析可知,目前我国法律职业道德失范惩戒规范主要呈现以下特征:

表1 涉法官、检察官、律师、公证员道德失范惩戒规范简表

一是在规范的制定时间上,呈现出时间跨度较大和同一时间段较为集中的特点。从对涉及法官、检察官、律师、公证员等四类法律职业群体的道德失范惩戒规范梳理来看,最早一部是国务院于2002年1月1日颁布的《外国律师事务所驻华代表机构管理条例》。该《条例》对外国律师事务所及其从业人员在华活动中道德失范的惩戒进行了规定,如第27 条明确指出,对于“外国律师事务所驻华代表机构或者代表……泄露当事人的商业秘密或者个人隐私的;利用法律服务的便利,收受当事人财物或者其他好处”等道德失范行为,省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门将给予警告、罚款、没收违法所得,责令限期停业等惩戒。而最新生效的是司法部于2018年4月28日出台的《国家统一法律职业资格考试实施办法》,该办法对所有法律职业从业者提出了宏观性道德要求并附有惩戒措施,如第12 条明确规定,“取得法律职业资格人员有……违背职业伦理道德等行为的,由司法行政机关根据司法部有关规定,视其情节、后果,对其给予相应处理”。上述两部规范相距16年。同时从规范出台的时间来看,2010年之后,国家对法律职业从业者的伦理道德问题空前重视,涉及道德失范惩戒的规范密集出台,共计13 部,这也与近年来法治中国建设步伐加快和国家司法改革持续深入推进密切相关。

二是在规范的类型和制定主体上,呈现出多元化特征。作为国家立法机关的全国人大常委会,制定了《法官法》、《检察官法》、《律师法》、《公证法》,以法律形式对法律职业从业者道德失范惩戒问题有所涉及;作为国家最高行政机关的国务院,出台了《外国律师事务所驻华代表机构管理条例》,对外国律师事务所及其从业人员在华业务开展中的道德失范问题有所关注;作为最高国家司法机关的最高人民法院、最高人民检察院,出台了《法官职业道德基本准则》、《法官行为规范》、《检察官职业道德基本准则》等司法政策,对法官、检察官群体的道德失范进行规制;作为领导国家改革的最高决策议事机构——中央全面深化改革领导小组(现已取消,改为中国共产党中央全面深化改革委员会)颁布的《关于建立法官、检察官惩戒制度的意见(试行)》这一中央改革顶层设计;作为主管全国司法行政工作的国家司法部制定的《律师执业管理办法》、《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、《公证员执业管理办法》等部门规章;作为行业自律组织的中华全国律协、中国公证协会制定的《律师职业道德与执业纪律规范》、《律师执业行为规范》、《公证员惩戒规则(试行)》等行业内部自律准则。通过上述分析可知,目前共有法律、行政法规、中央文件、司法政策和行业自律准则共计五类规范对法律职业从业者的道德失范惩戒问题给予了关注,较为丰富和全面。

三是在制定的内容上,以规制职业道德为主,兼顾日常生活道德约束。通过对涉及法官、检察官、律师、公证员等四类法律职业群体的道德失范惩戒的规范考察来看,从业者在履行法律职务、职责时的道德失范惩戒是关注的核心和重点。以2017年1月8日最新修订的《律师执业行为规范》为例,在该规范中,仅第15 条第(五)项中的“律师不得违反社会公德,严重损害律师职业形象”等个别表述涉及到对律师日常生活道德方面的要求,其他内容均是对律师在执业过程中业务宣传推广,对待和处理与委托人(当事人)关系,参与诉讼或仲裁等活动中应当恪守的职业伦理以及应受何种惩戒的相关表述。二者之间的权重存在悬殊,其原因主要在于,虽然“律师职业道德伦理与大众道德伦理存在一定的差别,但律师道德伦理亦是在大众道德基础上形成的”,[4]这就势必要求作为普通“社会人”而言的律师,首先应遵守普世道德规范。但同时,由于“特定职业的人从事特定活动时,总会以特定的方式表现自己……而律师职业道德是从事律师职业的人在执行职务、履行职责时所应遵循的行为规范”,[5]因此将法律职业从业者在履职中的道德失范作为关注和惩戒重点具有合理性。

二、相关规范对法律职业道德失范惩戒的失当和不足之处

(一)对不同法律职业从业者道德失范问题关注不均衡 按照2015年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》第2 条之规定,法律职业人员包括法官、检察官、律师、公证员、法律顾问、仲裁员(法律类) 及政府部门中从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决的人员。从应然视角而言,对从事法律职业的每一类群体的道德失范问题均应当高度关注。但事实果真如此吗?从笔者的实证考察来看,结果并不令人满意。目前,对职业伦理道德及其惩戒受关注度最高的是律师群体,有《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、《律师职业道德与执业纪律规范》、《律师职业道德基本准则》等3 部规范直接以该问题为标的。相对而言,针对法官、检察官、公证员这三类群体的道德失范惩戒规范,从数量上看不及律师群体。而在政府部门中,从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决人员的职业伦理道德及其惩戒主要依据《公务员法》及相关规制公务员道德失范惩戒的规定,并未有针对该类人员的专门性规范。最后,对于仲裁员,这个法律职业群体的重要成员,目前仅有“《仲裁法》个别条款的原则性规定和各地方出台的《仲裁员守则》、《仲裁员管理办法》的零星规定对仲裁员职业道德有所涉及,尚未出台类似于《法官职业道德基本准则》、《检察官职业道德基本准则》那样,专门针对仲裁员职业道德的全国性统一规定”。[6]

(二)法律职业道德失范惩戒的标准与尺度不统一 “法律工作者尽管分工不同,角色不同,岗位不同,但都是以法律为工作语言与文本,围绕法律的实现而开展专门的工作……法律工作者的知识、思想、工作、职业前景具有高度的共通性、共同性、共享性”。[7]法律职业应当成为一个共同体,这不仅是当前全社会和法学界普遍形成的共识,亦是党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》等纲领性文件所明确了的。而对法律职业共同体来说,由于具有共同的法治信仰,相似的法律思维,共通的职业理念和紧密关联的工作关系,从应然视角而言,其职业伦理道德及其惩戒规则应当在标准和尺度上具有一致性,但回到实然视角来看,我国法律职业道德失范惩戒相关规定仍处于一种离散甚至冲突的状态。“《法官职业道德基本准则》、《检察官职业道德基本准则》、《律师职业道德和执业纪律规范》,就法律职业共同体而言,这些规范像是散落一地的‘珍珠’,并没有形成完整的一条‘项链’”。[8]

(三)部分法律职业道德失范惩戒规范精准化不够 古希腊先贤亚里士多德认为,“法治包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制定良好的法律”。[9]由此可见,在亚里士多德眼中,科学立法是法治的根基和起点。因此,立法这一作为关系国计民生、社会发展的重要工作,必须秉持“工匠精神”,以实现精益求精。当前总体而言,目前我国涉法律职业道德失范惩戒的相关立法(从法的广义渊源而言)具有一定的质量和水平。但毋庸讳言,部分规范在科学性和严谨性上还有不足,存在瑕疵。例如,基于《律师法》、《律师执业管理办法》、《律师和律师事务所违法行为处罚办法》等法律、国务院部门规章的规定,对律师的道德失范包括司法行政机关的行政惩戒和律师协会的行业惩戒,但由于立法规定的较为模糊,二者边界并不清晰,导致“司法行政机关的行政惩戒权与律师协会的行业惩戒权存在着范围上的重叠,在惩戒效果上并无实质性区别。两个机构对同一惩戒事由实施惩戒效果相当的惩戒措施,不仅浪费惩戒力量,而且还可能相互推诿,导致律师惩戒率低”。[10]对公证员等其他法律职业群体的道德失范惩戒规定亦存在该问题,在此笔者不一一列举。

三、优化法律职业道德失范惩戒的若干思考和建议

(一)统一法律职业共同体各成员道德失范惩戒规定 虽然不同法律职业从业者的工作形式存在外在差异,但基于法律职业所具有的共通性和共识性,各法律从业群体在价值观、道德理念和伦理约束方面应具有一致性,但目前多极化、“各自为战”的散乱式法律职业从业者道德失范惩戒体系不仅导致了不同法律职业群体伦理道德标准的不一致,惩戒尺度的不统一,更有悖于法治中国视野下我国法律职业共同体建设的发展要求。因此,应当构筑统一的法律职业共同体道德失范惩戒规范,具体建议如下:一是在梳理归纳当前我国各法律职业群体道德失范惩戒规定的基础上,基于法律职业的内在要求、共同属性和价值取向等因素,凝练、提取出社会主义法治中国建设场域下的法律职业应当具备的伦理道德要求。二是基于当前法律职业从业者道德失范的主要类别及表现形式,在尊重历史传统,吸纳社会呼声和借鉴国外法律职业道德失范惩戒的相关理念和做法基础上,列明法律职业道德失范的类别,统一衡量和惩戒的标准尺度;三是在法律职业道德要求、惩戒的尺度标准明晰化的基础上,由主管法律职业资格准入的国务院司法部牵头,最高人民法院、最高人民检察院等部门参与,制定统一的、对法律职业各群体具有普遍约束力的《法律职业道德失范惩戒办法》,以解决当前对不同法律职业从业者道德失范问题关注不均衡,惩戒的标准与尺度不统一和部分规范精细化程度不够等问题。

(二)磨尖和锋利对法律职业从业者道德失范的惩戒之齿 惩戒必须严厉,否则将会使道德失范者缺乏敬畏,而失去了严肃性的惩戒最终会沦为一纸空文。据来自中华全国律师协会的通报显示,“2017年,全国律协和各地区律协共接待投诉5969件,投诉受理2085 件,作出处分决定280 件”,[11]而“截止2017年底,全国共有执业律师36.5 万多人,律师事务所2.8 万多家”。[12]两组数据一经对比即可看出,即使对律师这个目前法律职业共同体中有关道德失范惩戒出台规范最多的群体而言,亦仅有极个别失德者真正受到惩处,这与客观实际和人民群众的真实感受尚存在较大出入。因此,必须磨尖和锋利对法律职业从业者道德失范的惩戒之齿,具体建议如下:一是要在惩戒措施的制定上从重。较之其他职业而言,法律职业天然包含了良知、正义等至真至善的道德品性,其对“德性”的要求应高于一般职业。同时,法律职业从业者所从事的审查起诉、裁判案件、参与诉讼等执业活动与权利义务直接相关,有时甚至决定了一个个体的生命或一个企业的存亡,一旦该群体人员失德,造成的破坏无疑更为巨大。因此,对于法律职业失德惩戒措施的制定而言,起点要高,标准要重,应当成为“具有锋利牙齿的老虎”,使从业者产生敬畏之心,不敢越雷池一步。二是要在惩戒措施的执行上从严。板子高高举起后,是轻轻落下,还是重重责罚,往往决定了受罚者和旁观者的下一步“行动”。“执法必严”是对法律执行者的基本要求,而对法律执行者自身而言,当其自身触犯了规范所确定的义务时,对其严格责罚就成了应有之意。因此,在对法律职业从业者道德失范惩戒措施的执行上,要严字当头,让失德者真正付出应有的代价。

(三)强化大专院校法科学生法律职业伦理道德教育 惩戒不是目的,仅是手段。强化法律职业伦理道德教育,使法律职业从业者从学习法律之始,就产生对职业伦理的仪式感和敬畏心,应当成为法律职业道德失范惩戒制度的重要组成部分。因此,应当充分发挥当前我国法律人才培养的主阵地——高校法律院系的树人育人功能,强化法科学生法律职业伦理道德教育,具体建议如下:一是修订教育部高等教育司出台的《全国高等学校法学专业核心课程教学基本要求》,将法律职业伦理道德教育纳入核心课程,使之与法理学、诉讼法学等法学理论课程、法律技能课程享受“同等国民待遇”,使法律职业伦理教育从当前的边缘化状态步入“核心”。二是打造一支德法兼修、素质业务能力过硬的法学教育教学队伍。对在职教师进行轮训,提升其法律职业伦理道德的讲授技能和水平,使之成为能够讲授“法学理论知识与法律技能+法律职业伦理”的传道、授业和解惑之师;聘请从事法律职业的道德模范等社会人士担任兼职教师,用真实事例让学生对法律职业伦理进行感悟和思考;开设法律职业伦理硕博专业,建立高层次人才培养机制,输送专门人才。三是依托报刊栏、校园广播等传统阵地,借助微博、微信等新兴互联网平台,利用各类大学生文体活动,营造法科学生学习、弘扬和践行法律职业伦理道德的校园文化氛围。