由“书以何本为善”引发的思考

——摭谈书法博士教育和书法学学科建设的相关问题

⊙ 苏叶

目录学是文献学的一种。文献一词最早来源于孔子《论语·八佾》:“子曰:夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也;文献不足故也。”[1]“文献”的涵义在古今略有不同,“文献”在古代的范围要大于当今对“文献”的认识。在古代,“文献”不只指历史典籍,还包括熟悉掌管历史的人,而当今“文献”大多指的是文献的信息内容。从书法上来讲,书法文献内容更为丰富,它包括了历代书论、史论、题跋、手札以及存在于任何载体中的文字资料。中国古代对于书法文献的分类大都体现在目录学之中。从《后汉书》第一次提到“艺术”开始,书法在相当长一段时间内并没有被视为独立的门类,而是从属于图画或者金石文字。

“目录之学”在11世纪就已经存在,至乾嘉时期目录学成为显学。西汉时刘向、刘歆父子撰有《别录》《七略》等书。后班固删《七略》编为《汉书·艺文志》,颜师古注曰:“删去浮冗,取其指要也。”[2]南宋时期,郑樵著有《通志·校雠略》,清代章学诚编有《校雠通义》。在中国传统目录学中读书治学是最为显著的功能,清代学者王鸣盛在《十七史商榷》中云:“目录之学,学中第一紧要事,必从此问途,方能得其门而入。”[3]随着科学技术的进步,信息时代前所未有的发展,目录学承担的任务愈来愈重要,尤其是在书法博士生教育之中。因而,本文以“书以何本为善”为切入点,厘清与书法学学科建设的相关问题,旨在阐释书法博士生教育中诸多相关问题及儒学观念对书法学学科建设的影响。

一、“书以何本为善”的缘起与书法专业目录学课程设置

“书以何本为善”是张之洞在《书目答问略例》中提出的。“诸生好学者来问应读何书,书以何本为善。偏举既嫌絓漏,志趣学业亦各不同,因录此以告初学”。[4]张之洞在开篇便揭示了编撰《书目答问》的目的,为尊经书院学生们指出了“读书治经之法”。他在给王懿荣的信中也谈到了《书目答问》编撰的意图:

弟在此刊书目以示生童,意在开扩见闻,一指示门径,二分别良楛,三其去取分类及偶加记注,颇有深意,非仅止开一书单也。更有深意,欲人知此所列各书精美而重刻或访刻之。[5]

清代乾嘉时期,学人治书必先治目录成为时代性的风气。《书目答问》为张之洞任四川学政时所撰,当时的他有着极高的政治地位,但他却与大多数传统士大夫一样,仍向往“读书著述,以终其身”[6]的自在生活。除自身的撰述意图外,此书的编撰还是皇帝的命令。乾隆三十九年上谕:

自应于《提要》之外,另刊《简明书目》一编,只载某书若干卷,注某朝某人撰,则篇目不烦而检查较易。俾学者由《书目》而寻《提要》,由《提要》而得《全书》。[7]

“辨章学术,考镜源流”是目录学的传统,也是《书目答问》应运而生的背景。《书目答问》很好地回答了学生“书以何本为善”的疑问。可以说,此书所提倡的“读书须知要领”“需择精本”无不显示出劝学之意,成为为科举考试服务的书目。《书目答问》以读书人为对象,以开列书目的方式为读书人指出应读何书,是对“书以何本为善”的回应。张之洞自述:“凡所著录,并是要典雅记,各适其用。”[8]如今看来,此书就是为方便初学者快速有效的查阅典籍文献,在古人与今人的世界中产生某种联系。加速了古今视域的交流融合,为后世的目录学奠定了基础,并在一定程度上开著录书目的先河。

上文中提到,目录学自西汉时已经存在,发展至当今,依然是致用之学。在当今书法学学科的设置中,多所设有书法专业的院校都将“文献目录学”作为学生的主要课程。以中国美术学院书法专业课程设置为例,主要课程为篆书临摹、隶书临摹、楷书临摹、行书临摹、草书临摹、篆刻临摹、书法创作、篆刻创作、古文字学、古汉语、书画题跋、金石学、文献目录学、历代书论、历代印论、中国书法史、中国印学史、书法教育史、日本书法史、书法美学等,其中就明确将文献目录学列为主要课程。暨南大学也有古文献学课程的开设。有些学校虽未将目录学作为书法专业必修课,但却把目录学作为导读课列入开学第一课。西南大学书法方向博士生隶属中国古代文学专业,其所涉及的专业课都将目录学作为研究学术的基础。

如果说《书目答问》是清代重视目录学下的必然产物,是儒家目录学知识谱系下“推阐大义”的途径,那么,当今书法专业目录学课程的设置则也是儒家价值观念支配下的文献分类,目录专书的存在是为了达到“即类求书,因书究学”的目的。如今目录学课程设置的独特价值就在于跨学科信息的交叉。书法专业博士生的培养已不再是仅存于“技法”层面的书法创作,更多的是对现象的综合研究,是将书法放置于大环境背景下,对书法生态环境的分析,朝代的政治、经济、地理、历史、文学、哲学等因素都会作用于书法的发展。《四库提要》以经、史、子、集构成了传统目录学的秩序,而当今目录学课程的设置则应是在这些内部结构的逻辑中重新找寻与书法有关的活动信息。

从知识学建构的视域看,知识是在不断积累的。那么“今胜于古”的现象更为显而易见,如“前代地理书,特以考经文事及沿革耳,若为经世之用,断须读今人书,愈后出者愈要”[9]。放置在书法中,目录学必然与书法理论、书法史、碑帖鉴定等学科发生横向关系,甚至与金石学、文字学、甲骨学、简牍学、敦煌学等同样关系密切。换句话说,书法是一门综合学科,书法目录学课程的设置是可将庞杂知识系统化的应用型学科。

二、书法博士生的跨学科培养与“工匠精神”

书法学科随着近年来新发现、新出土资料的丰富,研究领域不断扩大。特别是书法史研究与其他学科的交叉,成为目前书法史研究的一个大方向。书法学科近年来不断成熟,在思想方法和学术道路上不断借鉴其他相关领域。华人德认为:“研究书法史不能仅着眼于书法本身……我们要从政治制度、名物制度、社会史等多方面来综合研究。要着重边缘学科的研究,发觉前人未予研究或未能深入研究的课题,也可以从其他学科的角度,用新眼光、新的方法来研究书法史。”[10]其实也就是问题意识的确立,加强对每件作品的风格分析与理论关怀。跨学科研究背景下的对书法史问题的重视,毫无疑问指引了书法专业博士生培养的方向。

当今我国高等书法教育的构建趋近一体化,大部分学校已经形成了本科、硕士、博士为一体的较为完善的高等学历教育体系。自1995年首都师范大学在全国率先招收书法专业博士生以来,目前为止全国高校招收书法专业博士生的院校已有近二十所。具不完全统计,书法专业所属一级学科为美术学的学校有5所,分别是:首都师范大学、中国美术学院、南京艺术学院、中国艺术研究院、四川大学。属于艺术学理论的学校有:北京师范大学、中央美术学院、东南大学3所。属于中国语言文学的学校有:浙江大学、山东大学、西南大学3所。北京大学、暨南大学属于文艺学。除此之外,还有美学、考古学等等一级学科也设有书法专业。截至2018年4月,全国开设书法专业的大学中,还并未有将书法学作为一级学科博士点的学校。但招收书法本科的院校多达115所,招收硕士研究生的学校也有80余所。

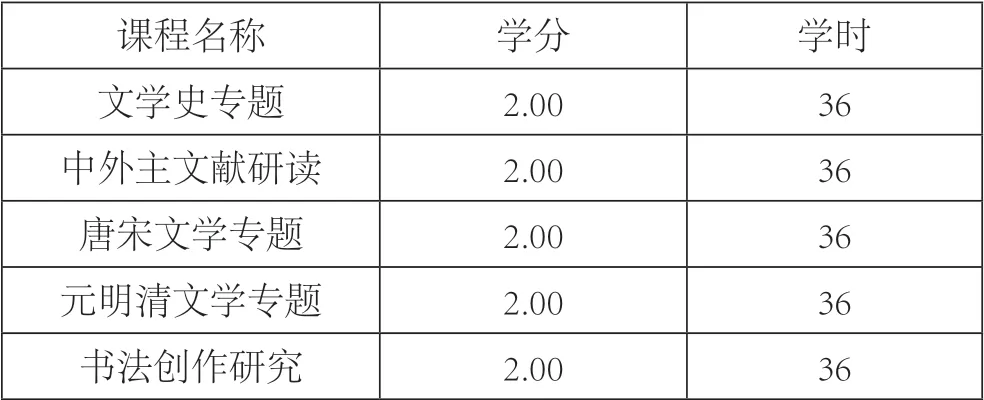

教育部印发《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》中,明确将书法、篆刻、美术、音乐等纳入中考范围,可见基础教育对书法教育的重视。加之“双一流”建设需要一流的师资队伍和拔尖的创新人才,亟须引进书法专业的尖端人才、综合型人才,因而书法专业博士从属于不同的一级学科未尝也毫无益处。以西南大学为例,书法博士是属于中国语言文学下中国古代文学专业书法史研究方向的学生,在其博士生的课程设置中既有对文学史的涉及,也有书法专业的课程。

表一 西南大学中国古代文学博士研究生培养方案

“言,心声也;书,心画也。”[11]文学是在统一原则下的美的艺术。古今文人、中西方学者对文学与书法关系的看法不同。任何时代文学和书法都是可以相提并论的。在对书法博士生的教育中也应将文学与书法结合起来看。西南大学对于书法博士生课程的设置是跨学科领域下的尝试,文、史、哲、艺是不可分割的。大凡古代可以流传下的作品首先是一部好的文学作品,《兰亭序》如此,《祭侄文稿》《黄州寒食诗帖》亦是如此。西南大学对书法博士的培养是对文学与书法学科的交叉,其他学校也不乏此例。

然而在跨学科培养书法博士生的教育体系中,“工匠精神”是否也应值得倡导,值得我们深思。毫无疑问,本文的“工匠精神”并不是指书法中的“匠气”,不是书法家唯恐避之不及的刻意做作,也不是对“文房四宝”要求的精益求精,此工匠非彼工匠。本文所指的“工匠精神”是一种历久弥坚的文人气质,是一种不达目的不罢休的职业态度,是对“察之者尚精,拟之者贵似”[12]的追求。钱穆说:“非通中国人文之妙,宅心之深,何可言书法?”其实,这是对“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”[13]的解释,是对朴实无华的“工匠精神”的提倡。今日提及的工匠精神,是我们对文化缺失的自省。在当今书法博士生的教育中,工匠精神不可或缺。

三、儒家观念对书法学学科建设的影响

“书以何本为善”是张之洞《书目答问》编撰的目的,此书在目录学的地位显而易见。张之洞是儒家思想的践行者,自然从《书目答问》也可知其儒家思想。上文中提到了目录学对于书法专业课程设置的必要性以及跨学科影响下书法博士生的培养,而儒学观念对书法学学科建设的影响同样不容忽视。

无论是研究过往的历史还是建设当今文化,儒学无疑都是极其重要的文化资源和学术成果。儒家文化自古以来就是统治者所偏爱的,是为统治阶级服务的。儒家学者普遍认为诗书教化善于明人伦,所以儒家文化传授的主要是政治伦理知识。《汉书·艺文志》言:“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际。祖述尧、舜,宪章文、武,宗师仲尼,以重其言,于道为最高。”[14]明确揭示了儒家思想的丰富内涵。不管是易学中“天人合一”的宇宙观和世界观,还是“礼乐仁义”的信仰体系,对当今书法学学科的建设都有重要的参考价值。

书法自魏晋时期发展成为一门独立的艺术,实用性逐渐减弱,而转向以审美为主导的艺术。书法成为文人士大夫把玩、欣赏之物,成为身份的象征。“以人论书”成为书法艺术品品评的标准。在项穆看来,人正则书正。这是儒家思想的表现。而“中和”之美也就成为儒家思想影响下书法独具特色的审美理想。

书法博士生教育中儒学观念的加强可以消解书法展览时代给学生们带来的严重功利思想,不以“为技是上”。尽管当代书坛是“尚技”的时代,但“尚技”与“为技”是不同的。张海先生提出的“尚技”是针对于“唐尚法、宋尚意、元明尚态”的观点提出的,而当今书坛的“尚技”是违背书法传统文化初衷的。因此,加强儒学观念对于高等书法教学来说尤为必要,而“为技”所带来的“文化缺失”也是书法学学科建设过程中面临的首要问题。

人品与书品是我们谈及书家观念与书法的首要问题。除此之外,儒学与书法的关系还存在于书画鉴藏、政治伦理等之中。书法学学科的建设同样也应与中国传统儒学结合在一起。蒋维崧先生对书法学学科建设方面有着巨大的贡献,他认为书法学科必须与中国传统学问的学习、研究结合起来,书法家要走以学问、人品滋养书品的道路。也正因如此,蒋维崧先生把书法专业设置在中国语言文字学专业,与文字、音韵、训诂和中国传统文化结合起来。可以说,正是深厚的儒家思想让蒋维崧先生对书法学学科建设有着卓越的见识。而新中国成立以来的老一辈书坛领袖无疑都是有着深厚学养的文化人,陆维钊、沙孟海这些现当代书坛的巨擘、著名的书法教育家都在深入研究中国书法传统的基础上,强调以学养书。在当今书法学学科的建设过程中应将老庄思想贯彻到书法教育中。道家的人生心态和思想,成为了当今艺术的审美标准与极高境界。宋黄休复曰:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表。故目之曰逸格尔。”[15]这是对超越法度的诠释,而“不拘常法,得之自然”是创造逸品、形成逸格最重要的因素。

在书法的教育中,传统儒学是书法发展的基础,但同时也应继承和发扬道学与禅宗精神。苏轼正是集儒、释、道思想为一体,才会有诗、书、画方面的全方位发展。当今的书法学学科建设同样也需要有综合思想的基础,而不只是秉承儒学至上的思想,这也是提高当代书法家素质的基础。陈振濂在20世纪80年代曾对书法家的素质提出过严厉的批评,认为书家素质低得让人难以接受。在他看来,必须要提高书法艺术学科的尊严,保持敬畏之心。书法专业的学生是未来书坛的主力军,想要改变书坛的现状,必须从书法学学科的建设抓起。将儒家观念恰当地放置到书法学科的建设中,对未来书坛大有裨益。

四、余论

在书法学学科的建构过程中,除了上文提到的诸多因素,书法学理论类教材也必不可少。陈振濂先生所著的《书法学概论》一书在构建书法学学科体系时做了一个整体概括。书法史、古代书论、书法美学、书法批评以及书法教学法等教材的正确运用,是当代书法人才培养的基础。

社会对书法人才的需求不断增加,教学资源也在逐渐丰富,建设书法学学科成为时代所趋。加强对书法博士生的培养不仅有利于提高书法发展创作的水平,还为将来书法学科构建储备了优质的资源。在对书法博士生的教育过程中,不同学科交叉带来的思维碰撞将会极大地促进书法学科的发展,具有文人气质的“工匠精神”也将一直被需要。文人气质离不开儒家思想的注入,当今的书法学学科建设更需要有综合思想的基础。我们需要在目录学基础上有序地融众专业所长,构建完善的书法学学科体系,这对书法学学科的发展意义深长。

注释:

[1]十三经(下)[M].北京:商务印书馆,1914:3.

[2]姚名达.中国目录学年表[M].上海:上海书店,1989:459.

[3]王鸣盛.十七史商榷(上)[M].黄曙辉点校.上海:上海古籍出版社,2013:1.

[4]张之洞.书目答问二种[M].上海:中西书局,2012:1.

[5]姚名达.中国目录学史[M].长春:吉林出版社,2017:43.

[6]张之洞.张之洞诗文集增订本(下)[M].庞坚点校.上海:上海古籍出版社,2015:684.

[7]姚名达.中国目录学史[M].长春:吉林出版社,2017:143.

[8]张之洞.书目答问二种[M].上海:中西书局,2012:1.

[9]张之洞.书目答问二种[M].上海:中西书局,2012:94.

[10]华人德.华人德书学文集[M].北京:荣宝斋出版社,2008:280.

[11]刘勰.文心雕龙(卷5)[M].四部丛刊,景明嘉靖刊本.

[12]孙过庭.书谱[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:125.

[13]礼记疏[G]//宋本十三经注疏,清嘉庆二十年南昌府学重刊.

[14]汉纪·前汉孝成皇帝纪(二)卷25[G]//四部丛刊,明嘉靖刻本.

[15]黄休复.益州名画录[G]//佩文斋书画谱·卷18(论画八),清文渊阁四库全书本.