“群意识”在高中语文阅读教学中的意义

顾咏梅

摘 要:教学的革命是教与学的思维方式发生改变的头脑革命。高中语文“学习任务群”组织方式的出现,启发我们进一步思考“群”意识下的聚合、碰撞、多元、协作等教学思维建构与实践的积极意义,帮助我们打破流水线式的工业生产方式化教学模式,让学生在教学过程中习得语文核心素养并拥有终身学习能力。

关键词:阅读教学;学习任务群;“群”意识

本文所说的“群”意识是从高中语文新课程“学习任务群”组织方式中衍生出来的,着眼于“群”义,强调其非单一、非片面、非孤立状态下的聚合碰撞、延伸拓展、多元广泛。“群”意识的建立,可打破流水线式工业生产方式化的教学模式,提升和发展学生的思维品质,唤醒与激发学生的学习潜力,并使他们拥有终身学习的能力。

毫无疑问,语文新课程带来的是一场真正意义上的教学的革命。

三千年前,古希腊生物学家、散文家普罗塔戈说:“头脑不是一个要被填满的容器,而是一把需要被点燃的火把。”[1]284教育是针对头脑的风暴,其目的远不只是学会知识或技能,更在于习得一种能够自我掌控生活的思维方式。所以,在这场教学革命中,学习“任务群”组织方式的出现意义非凡,其带来的“群”意识是点燃头脑火把、建立新型教学的关键。

一、“群”意识与教学“碎片化”

互联网加速发展,催生了碎片化生活时代的到来,“碎片化”阅读应运而生,这既有好处,问题也很多。快捷、零碎、庞杂,随意、肤浅、惰性……功利突出,系统匮乏……于是,有着相同特质的教学被冠名为“碎片化”教学。

阅读教学片段一:

[大屏幕出示金岳霖漫画像,有学生偷笑。]

师:这几个同学笑得有些“诡秘”,能不能说说你们笑的原因呢?

生1:这幅画太可笑了,有点儿怪怪的感觉。

生2:就觉得很好玩儿,尤其那眼睛都被大眼镜给罩住了,看起来度数不小。

生3:这老头可真够瘦的。

[学生笑]

师:大家知道这是谁吗?

生1:不知道,应该是个老学究,或者是个大学者吧。

生4:是金岳霖吧。

师:你怎么知道的?

生4:我们该学《金岳霖先生》这一课了,画像应该就是他吧。

师:你很聪明。大家对金岳霖了解多少呢?哪个同学介绍一下?

……

这是某位教师上的《金岳霖先生》一课的开头片段。且不说这样的入题是否合适,单从学生估摸着“该学《金岳霖先生》这一课了”,猜出漫画中的人物是金岳霖先生就很荒唐。有些问题值得反思,如漫画出示的意义是什么?(激趣?突出“怪”?仅仅为了引出金岳霖?……)课前学生都不知道上《金岳霖先生》,那么这课堂讨论的基础是什么?(临时阅读,大概说说?相信学生有积累,完全可以展开讨论?或者,学生都知道上《金岳霖先生》,之前的对话仅仅是配合老师开课作秀?……)所以,这样的开头即便是教师精心设计的,但一旦其意义被忽略或模糊,其表现就会显得随性而肤浅。漫画可以出示,但要看如何出示,为什么出示。

阅读教学片段二:

生1:第82页有一句话:“一个人一生哪怕只教出一个好学生,也值得了。当然,金先生的好学生不止一个人。”是不是说金岳霖以他的学术品格与人品影响了学生,而王浩就是深受他影响的一个好学生?

师:用学生的出色——学问的出色,爱国的情怀,当然也包括举止的独特,来说明金岳霖的影响?

生1:应该是这样吧?

师:但按常规,这样的文章一般应怎么写呢?

生2:应是写王浩在学术上取得了怎样的成就,在做人上怎么特立独行。

师:对,写了王浩的“怪”,但却没怎么写王浩学术上的成就。汪曾祺在材料的取舍上多少有些随意,有的地方又太随意了。——当然,王浩现在的确是海外华语界很有影响的逻辑学家。

这是同一节课课堂结尾的实录片段。学生提出了文章侧面表现人物的例子,教师在此回答上生成新的问题,在引导学生将之与常规写法简单比较后,直接得出了汪曾祺在材料取舍上“随意”且“太随意”的结论。应该说,教师在授课过程中及时生成问题并对学生进行思维引导,是很好的教学思维,但就此得出汪曾祺写作随意的结论,则显得主观、草率、肤浅,如果学生不加思考地惰性接受,那对他们的阅读思维建构是消极有害的。

阅读教学“碎片化”,往往造成教学目标的模糊。这两个片段只是“碎片化”阅读表现之一二,看起来很热闹、有想法,但终究很難对学生思维品质的提升起到真正的引领作用。

“碎片化”阅读教学局面的出现,很大层面上来自于教育者对教学效果“短平快”的追求,期望以最便捷、最平稳、最快速的方式将效果实现于各类考试之中。因功利而目光短浅,又因目光短浅而加重了急功近利。所以,教学中的表现就是,文言文只讲字义,现代文只看考题。其结果就是,学生语文学习无意识,只剩工具性知识,不见人文性情怀,缺乏严谨缜密的思维逻辑。这延伸到写作上,就是:读书为素材,只见片段;文章为迎合,只建框架;表达为炫技,只剩辞藻。

不同于“碎片化”阅读教学解构的消极性,“群”意识下的文本解构,真正着眼于学生语文核心素养的全面提升,帮助他们在真正的阅读过程中完成阅读思维的积极建构。如上面提到的《金岳霖先生》一文,教师若在课前提示学生思考“文题为‘金岳霖先生,文末为什么还要加上‘联大的许多教授都应该有人好好地写一写”之类的问题,推荐学生阅读诸如《中国文学的语言问题——在耶鲁和哈佛的演讲》(汪曾祺)、《再说金岳霖先生》(黄集伟)、《大师·大学》(刘克选、周全海)、《联大八年》(西南联大《除夕副刊》主编)、《联大教授》(冯友兰、汪曾祺、杨振宁、吴大猷等合著)等文章、著作,观看纪录片《西南联大》等,那么学生的阅读思维中就自然会产生对“金岳霖先生—西南联大—西南联大教授”等一系列概念的“串联式思考”,在这些知识的聚合、碰撞之下再去看金岳霖先生,再去理解汪曾祺先生写作该文的手法、意义等问题,就会有更加全面、客观、深刻的认识。

二、“群”意识与教师“一言堂”

教师“一言堂”不仅仅表现在“教师讲,学生听”的课堂行为,更表现在“教师讲什么,学生听什么”的课堂内容。“一言堂”之课堂行为早就被诟病,并在一次又一次的教学改革中被尽力纠正,甚至于矫枉过正,而“一言堂”之课堂内容却完全被忽略。于是,课堂教学变成了行为上是学生在讲了,可内容上还是教师安排好的思路与方向,其本质仍是“一言堂”。在这种教学行为下,学生永远不可能真正成为课堂学习的主体。

高中语文“学习任务群”组织方式的出现,则有望从根本上改变这种“一言堂”的教学现状。这种“群”意识下的学习活动,“以学生自主学习为中心,让学生通过真实情境的自主语文活动,自己去体验,完成任务,发展个性,增长思维能力,形成理解”[2]。这种“群”意识下的学习内容,如《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)中设定的18个任务群,在很大程度上打破了现有的按单元篇章按部就班进行学习的传统课程模式,甚至于可以在某些层面打破学科和年级、课内与课外的界限。总之,“群”意识带来的学习气象将不再是“该学的东西,都被包装进了课程计划、讲座和课本之中。事实已被简化,乖顺的学生只需死记硬背就行了。有效的教育过程成了在生产线上安装零件般的知识灌输”[1]27。所以,“群”意识将改变的是束缚了教师与学生思维的教与学的框框,并以聚合碰撞、延伸拓展、多元广泛等方式途径,逐步实现教师教学思维的重塑和学生学习思维的建树。

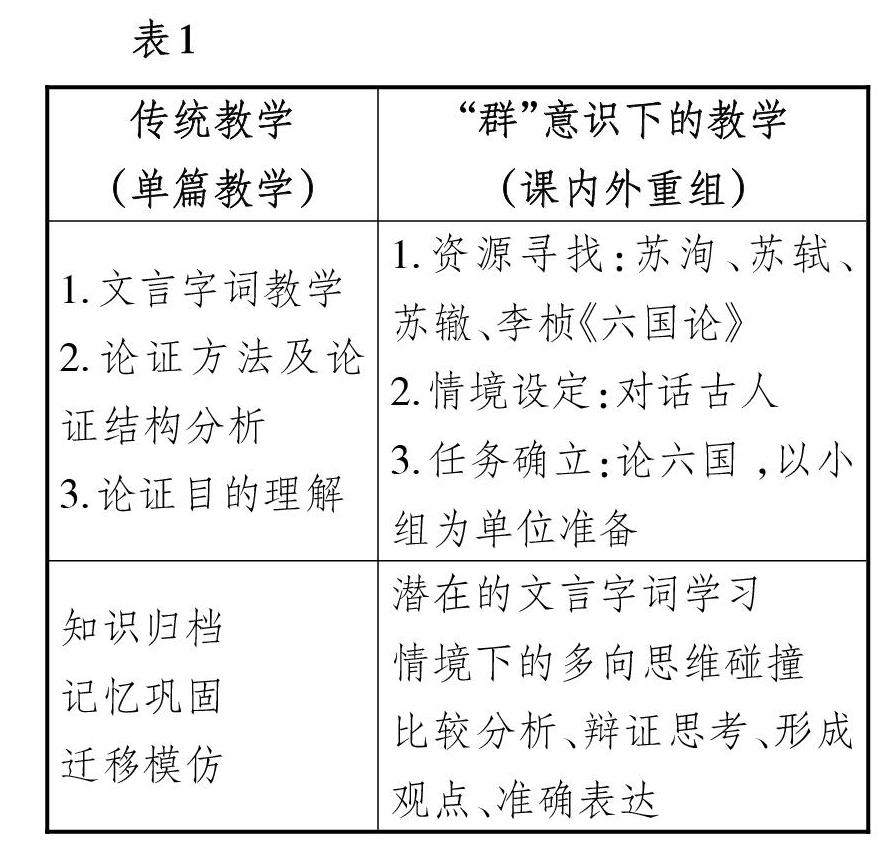

以《六国论》教学为例,如表1。

文言文教学最易变成教师“一言堂”。文言字句的疏通讲解往往占据了课堂绝大部分时间,学生一般的状态就是字里行间的记录。整个课堂活动机械、单一,学生被动、麻木,师生都极易疲劳。事实上,不仅仅是文言文教学,绝大多数阅读教学,因受“课时”“效率”以及“效果”的影响,往往都呈现出从教师问题到教师答案的“一言堂”课堂教学本质。很多时候,我们总是感慨,我们的教学中为什么总是缺乏一种真正的活力?也许,那主要是因为:“从开始进入学校的那一刻起,大部分孩子就被这样教育——答案已经找到了。更有甚者,他们被教导说,成功就是学习那些有限的答案——从一名教师那里吸收,然后在考试的时候准确无误地反馈。”[1]185在这样的习惯认知下,很多学生自然地限制了自己的思维潜力,把学习过程变成了知识存档过程,把问题解决过程变成了追逐正确答案过程。巴甫洛夫认为,学习就是条件反射的形成、巩固与恢复活动的过程。如果学生的学习反射弧变成了对先入之见、前人之见的确认与寻找,那智慧从何谈起,创新又从何而来呢?

回到《六国论》案例,“群”意识下的文言阅读教学发生了改变,它打通了课内与课外,增加了内容,增添了情境,把枯燥的文言学习变成了生动的情景剧,巧妙地引导学生将被动的记录变成了主动的探究。显然,课堂不再是教师的“一言堂”,学生成为学习活动的真正主体。更为关键的是,研究表明,“大脑将信息存储在树状的树突上,它以分类和关联存储信息”,而“不是用清清楚楚一行行或一栏栏的方式存储信息”,因而“越能用大脑自身的记忆方式工作,就会学得越容易越迅速”。[1]141也就是说,吻合于大脑工作方式的“群”意识下的课堂学习活动会让人變得更为聪明,更加容易成功。

教学的革命,是头脑的革命。让头脑燃烧起来,“群”意识就是那火种。《课程标准》已经为我们确立了18个“学习任务群”,但我们更需要具备的是面对各类阅读文本时,都能有自觉且系统、理性的建群意识。如在18个“学习任务群”下再建“子任务群”,又如面对单篇教材、单元内容,师生能够共建新的“学习任务群”。因为,“群”意识下的课堂学习,才是真正有效的非“一言堂”式的教与学的过程。

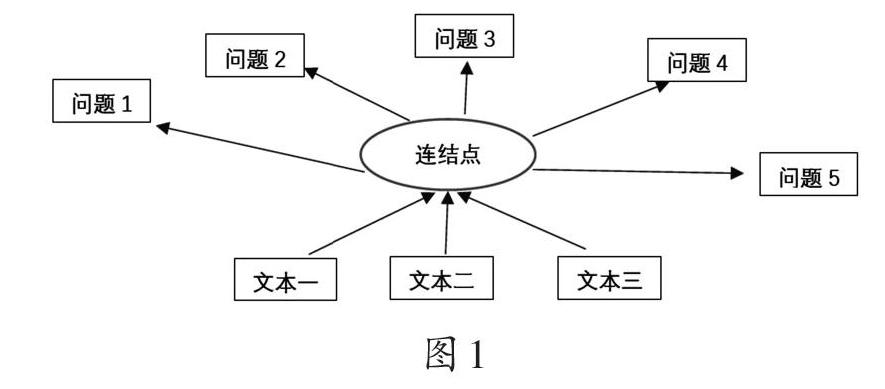

指导学生建立“任务群”的过程可如图1所示。

在广泛地阅读后,清楚地知道可在何处连结是一种能力,更是一种智慧。围绕连结点进一步发生的发散性思维,则是学生灵感的火花。然后,分析、比较、筛选,建立最佳课堂“学习任务群”。在整个过程中,教师努力淡化自己传统的角色定位,成为真正的领路人,学生则以最佳的学习状态、最大的学习热情成为学习的真正主体,并进而成为具备终身学习能力的人。

三、“群”意识与课程“非联通”

课程“非联通”,是长久以来学科本位带来的问题。学科本位,强调学科中心,突显学科知识与学科体系的丰富与完整,关注的是学科发展与学科人才,却往往忽略教育与人本身,忽略与其他学科之间的有机连通。

美学家滕守尧在《生态式艺术教育与联通》一文中说:“席勒提出的‘联通思想对今天的中国教育具有非常深刻的现实意义。”又说:“如果以往教育的主旋律是‘分,教育改革的主旋律就应该是‘联。”

也就是说,从某种程度上讲,教育改革的核心就是利用联通克服分裂。事实上,新课程改革也在一次次倡导联通,完善课程结构的均衡性与综合性。但是,如果没有真正的“群”意识,往往会使课堂教学活动流于“伪联通”而失去联通的积极意义。

下面是一堂诗歌教学的实录片段。

师:下面请同学们一起有感情地朗诵这首诗。

[学生放开嗓门开始朗诵。教师按响一首乐曲作为学生朗诵的配乐。学生愣,安静片刻后,接着朗诵]。

师:同学们朗诵得很好,下面我想请一位同学朗诵。

[学生纷纷举手,教师点了一位女生。]

师:我这里还有几首曲子,你想用哪一首作为你朗诵的背景音乐?

[教师点开PPT,上面有五首曲子的链接,都是英文名字。所有学生都兴奋起来,有的喊“第一首”,有的喊“第二首”……朗诵的学生很为难。]

生1:那就第三首吧。

师:好的,音乐一响你就开始朗诵。

[学生点头。在音乐背景下朗诵。]

师:大家说她朗诵得好不好?

生(众):好——

师:好的,下面我还想请一位男生朗诵一下。你们男生推荐一个?

[学生一起喊一男生的名字。]

师:看来同学们很欣赏你的朗诵啊,你选哪一首曲子作配乐?

生2:那就第四首吧。

师:好,音乐开始你就朗诵。

……

“教育改革之最健康的趋向,是从各科的无限分裂走向新的融合,使各科之间形成一种生态关系。”[3]上述教学活动,教师的意识无疑是积极的。然而,具体操作程序的随性、主观却让音乐与诗歌文本之间构成了“伪联通”,音乐沦为单一的背景存在,学生只是课堂活动的傀儡。

“群”意识下的课程学习,延伸多元的同时,注重人本,积极寻找联结点,讲求真正的联通与碰撞。其实,教师可在教学过程中作一些调整。如让学生静静地欣赏完现有的5首曲子,然后作出选择并阐述理由;又或者在学生听完曲子都不满意时,让他们阐述理由,并鼓励他们积极寻找自己认可的曲子。这样一些看似简单的改变,带给学生的却会是完全不一样的感觉。在欣赏音乐的过程中,他们寻找、揣摩的是音乐与诗歌之间的连结点,以及这个连结点的合理性。与“非联通”的课程学习更容易侧重于知识的灌输不同,这种“群”意识下进行的学习活动,在激活学生主动学习意识的同时,让学生的学习变得轻松、有趣且高效。

就课程的联通而言,文学与艺术的联通是最为自然的。但只有真正以“群”意识为指导的与其他各门学科(包括政治、历史、地理、数学、物理等)相互联通的语文学习,才能指向健康教学、和谐教学,才能真正实现联通、生态教育之下的人的可持续发展。

当代著名教育家于漪在其《当前教育急需转变思维模式》一文中说:“我想到多少年来教给学生的一句话:知识就是力量。但是,现在恐怕还要信奉:思维才有力量!”“群”意识就是让思维燃烧的那把火。

参考文献:

[1][美]珍尼特·沃斯,[新西兰]戈登·德莱顿.学习的革命——通向21世纪的个人护照[M].上海:上海三联书店,1998.

[2]王宁,巢宗祺.《普通高中语文课程标准(2017年版)》解读[M].北京:高等教育出版社,2018:前言Ⅲ.

[3]滕守尧.艺术与创生[M].西安:陕西师范大学出版社,2002:13.