静脉腔内激光治疗下肢慢性静脉功能不全患者的临床疗效

金 良 汪丹青 徐 江 王 筝

铜陵市人民医院普外科,安徽 铜陵 244000

下肢慢性静脉功能不全(chronic venous insufficiency,CVI)是血管外科常见疾病,临床表现为从轻微的下肢浅表静脉迂曲扩张到色素沉着、溃疡形成,明显影响患者的生活质量[1]。传统治疗方法为大隐静脉高位结扎联合剥脱术,该手术方法虽然效果确切,但是存在创伤大、效果差等缺点,为了弥补传统手术的不足,采用多种微创治疗方法,如硬化剂注射疗法、静脉腔内射频消融和静脉腔内激光治疗(endovenous laser therapy,EVLT)等,其中EVLT 被广泛应用的一种微创治疗[1-2]。本研究探讨EVLT治疗对下肢CVI 的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取安徽省铜陵市人民医院普外科2017 年3 月至2018 年2 月行EVLT 治疗下肢CVI 的患者154 例,左下肢92 条、右下肢66 条,其中4 例为双下肢,男性85 例,女性69 例,年龄26~79 岁,平均(58.6±9.6)岁,病程1~50年,平均(15.9±11.4)年,按CEAP 分级标准[3],C1~C4级,129 例(133 条);C5~C6 级,25 例(25 条);患者均施行大隐静脉高位结扎术联合主干腔内激光治疗术,全麻12 例,腰硬联合麻醉142 例,其中72 例加做了点式抽剥,82 例未施行点式剥脱。排除患肢缺血、深静脉缺如、严重狭窄、闭塞和血栓形成等手术禁忌证。

1.2 术前准备

术前常规行患肢血管彩色多普勒超声及深静脉造影检查,评估动脉血管供血、深静脉通畅性、深静脉瓣膜功能、大隐静脉内径、隐股静脉及交通静脉反流等情况。术前于站立位进行下肢曲张静脉标记。

1.3 方法

18 G 套管针于内踝前方穿刺大隐静脉起始端(若穿刺不成功,则切开寻找),置入0.035 Terumo 超滑导丝,跟进5 F 直头导管至预定位置,从导管置入光纤,在暗环境中确保光纤红色头端走形于患肢前内侧,直至腹股沟横纹下方。大隐静脉主干高位结扎后,将患肢抬高15°,采 用Angio Dynamics 激光治疗仪对膝上大隐静脉主干以12 W功率、对膝下大隐静脉主干以10 W 功率,均以间歇1 s发射1 s 脉冲模式,0.5 cm/s 速度后撤光纤对主干进行腔内激光治疗,然后再处理术前标记的侧支曲张静脉(8 W功率、间歇1 s 发射1 s 脉冲模式激光治疗,或者点式剥脱),对溃疡周围相关静脉采用多点交叉穿刺,处理完毕后,以无菌纱布包扎,然后再以弹力绷带对患肢全程进行加压包扎。

1.4 术后处理

患者予以卧床、抬高患肢、消肿和预防性抗凝(口服利伐沙班片,每日10 mg,持续5 天);术后第1 天鼓励患者下床活动,术后第3 天拆除弹力绷带及敷料,观察并记录患肢情况(皮肤瘀斑、肢体肿胀、皮肤灼伤、血栓性静脉炎和肢体感觉等),换药后予以穿医用弹力袜(长筒露趾,二级压力),嘱患者术后两周内持续穿戴医用弹力袜,两周后于日间活动时穿,休息时脱去,至少穿半年。

1.5 判定指标

记录患者术前、术后1 个月、术后3 个月、术后6 个 月的静脉临床严重程度评分(venous clinical severity score,VCSS),包括疼痛、静脉曲张、静脉水肿、色素沉着、炎性反应、皮肤硬结、活动性溃疡数、溃疡大小、溃疡持续时间、是否压迫治疗等十个项目,每个项目根据病情严重程度进行评分,0~3 分,总分30 分,分值越高,病情越严重[4-5]。

1.6 统计学方法

采用SPSS16.0 统计软件对数据进行分析,计量资料以(±s))表示,多组间比较采用重复测量方法分析,进一步两两比较,采用LSD-t检验;计数资料以n(%)表示;P<0.05 时为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术后并发症

154 例患者术后并发症,皮肤瘀斑106 例、胫前麻木49 例、肢体肿胀11 例、皮肤灼伤4 例、血栓性静脉炎7例和感染2 例。

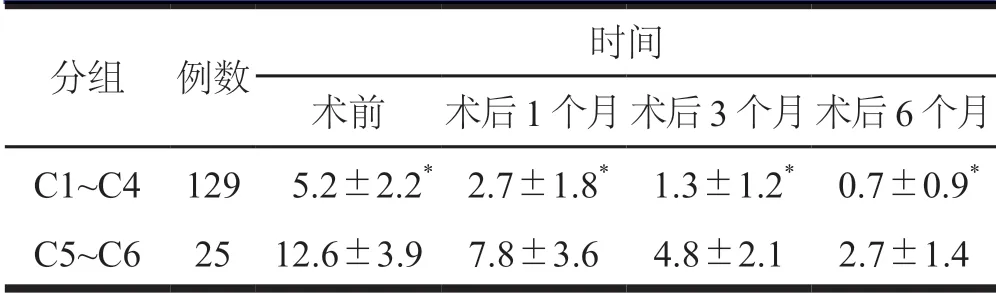

2.2 不同CEAP 分期患者VCSS 比较

重复测量方差分析显示:时间与分组之间存在交互作用,且具有统计学意义(F=109.049,P<0.001);两组术后1、3 和6 个月的VCSS 均低于术前(FC1~C4=184.883,P<0.001;FC5~C6=154.509,P<0.001)。两 两 比 较 显 示,LSD-t检验提示,C1~C4 组VCSS 评分均低于C5~C6 组,差异有统计学意义(P<0.001,表1)。

表1 不同CEAP 分期患者不同时间VCSS 评分 (分,±s))

表1 不同CEAP 分期患者不同时间VCSS 评分 (分,±s))

注:与C5~C6 同时间点比较,*P<0.001

分组 例数 时间术前 术后1 个月术后3 个月术后6 个月C1~C4 129 5.2±2.2* 2.7±1.8* 1.3±1.2* 0.7±0.9*C5~C6 25 12.6±3.9 7.8±3.6 4.8±2.1 2.7±1.4

3 讨论

下肢CVI 是一种常见的周围血管疾病,经典的治疗方法为大隐静脉高位结扎联合抽剥术,虽然疗效可靠,但是创伤较大、切口多、影响美观,为了弥补此不足,逐步发展了硬化剂注射、静脉腔内射频消融、EVLT 等微创技术,从而导致传统手术有逐渐减少的趋势[6-8]。

EVLT 治疗是微创外科结合介入技术治疗下肢CVI 的一种方法,其原理是通过血红蛋白对激光能量的吸收,产生蒸汽气泡引起静脉内壁广泛热损伤,导致血液凝固和血管收缩,使静脉内血栓形成、血管内膜变性失活,其组织学改变是静脉血管内皮细胞脱落、缺失,中层弹力纤维断裂、结构紊乱,甚至全层断裂,最终达到损伤的静脉壁纤维化、永久闭锁的目的[9]。因此,EVLT 治疗不需抽剥大隐静脉主干,可极大降低损伤程度,达到微创治疗目的。激光对静脉管腔的闭合效果,与多种因素有关,如激光的功率、发射模式、波长、作用时间、光纤移动速度、静脉管腔直径、静脉管腔的驱血情况和术后的压迫治疗等,但是发射功率及作用时间对治疗效果有决定性作用。理论上单位距离内释放的能量越高疗效越好,但是实际工作中,不仅要达到理想的治疗效果,还要尽量避免激光的副作用或并发症,如皮肤灼伤、隐神经损伤[10]。

手术过程中,使用0.035 超滑导丝及5 F 直头导管,采用腔内技术,确保光纤绝对位于大隐静脉主干内,其次,综合考虑大隐静脉主干管径粗细、周围脂肪组织多少、与隐神经的伴行关系等因素,对膝上大隐静脉主干采用相对较高的功率(12 W),对膝下大隐静脉主干采用较低的功率(10 W),对侧支曲张静脉采用更低的功率(8 W),全程采用间歇1 s 发射1 s 脉冲模式及0.5 cm/s 的速度后撤光纤。在脉冲模式下,根据机器发出的响声,术者可以较为准确地掌握光纤的后撤速度,即机器每发出一次声响,术者将光纤后撤0.5 cm,但是根据具体情况,可以适当加快或减慢速度。

置入光纤时,应在暗环境下观察光纤红色头端的走形位置,需确保光纤红色头端全程可见,并走形于患肢前内侧,若光纤红色头端无法窥见,则有可能进入深静脉,若明显偏离大隐静脉主干走形区域,则很有可能进入分支静脉内,这些情况均需撤出光纤,重新置入导丝、导管选择,以免损伤深静脉,导致灾难性后果,或者仅仅闭合了分支静脉,大隐静脉主干未得到处理,严重影响手术效果。

溃疡或色素沉着处,因局部营养障碍、皮肤较薄等原因导致组织愈合能力减低,为避免烫伤、皮肤坏死或溃疡延迟愈合,可将功率降低10%~20%或者缩短激光的作用时间,即降低单位距离内释放的能量。在处理侧支曲张静脉时,难以做到光纤完全位于静脉管腔内,但是在穿刺时,必须见到穿刺针回血,方可置入光纤,以此确保光纤与曲张静脉处于同一解剖层次,并且位于部分管腔内,达到发射的能量被静脉管壁吸收、破坏静脉管壁的目的。为减少穿刺所造成的损伤,我们根据侧支曲张静脉的位置、走形及相互关系,采用“Y 形”、“扇形”穿刺法,其目的是一次穿刺能够尽量多地处理相邻的曲张静脉,我们先前已总结报道[11]。

在进行EVLT 大隐静脉主干时,将患肢抬高15°左右,尽量使大隐静脉主干呈空虚状态,并且术者手持纱布团压迫光纤头端所在区域,尽量让激光发射的能量被静脉管壁吸收,最大限度地破坏静脉管壁,再结合术后良好的压迫[12],不仅可以降低大隐静脉主干内血栓形成率或血栓量,减低术后血栓性静脉炎及局部硬结的发生,而且可以提高大隐静脉主干的闭锁效果、减低再通率及复发率。

下肢顺行静脉造影,可以显示深静脉通畅性、深静脉瓣膜功能、浅静脉曲张范围和交通静脉返流等情况,为选择术式提供依据[13]。因此,术者在术前要亲自查视患者,根据静脉造影影像,于患者站立体位画手术标记线,对于呈团块状曲张静脉及交通静脉出入处应特别标示,术中需要对此处释放更高的激光能量或加做点式剥脱。我科根据具体病例,对团块状曲张静脉联合采用点式剥脱,切口一般为1 cm 左右,不仅创伤不大,而且可以避免激光处理此类情况容易形成血肿、血栓性静脉炎、局部炎症反应重、疼痛明显、容易发生皮肤感染等弊端。因此,联合点式剥脱,既拓展了EVLT 的适应症,又保证了手术效果。

目前,对于是否需要高位结扎大隐静脉主干尚无统一定论[14],考虑到大隐静脉高位结扎的优点,如降低返流导致的再通、防止血栓脱落造成肺栓塞,因此本组158 条肢体均施行了大隐静脉主干高位结扎,并且对主干进行了 腔内激光治疗,对于侧支曲张静脉,有72 例加做了点式抽剥,其余82 例未加做点式剥。文献报道,术后下肢DVT、肺栓塞和神经损伤被归为主要并发症,肢体肿胀、皮肤瘀斑、皮肤烧伤、皮肤感觉异常、血栓性静脉炎和血肿均为轻微并发症。上述轻微并发症在下肢CVI 腔内激光治疗后较为常见,但通常是自限性的[1,15]。本组病例在并发症方面,158 条肢体中有106 条肢体发生术后皮肤瘀斑,为最常见的手术并发症,其发生部位主要在侧支曲张静脉处,原因为侧支曲张静脉管径较细、迂曲程度重,术中穿刺容易刺破血管壁,导致局部出血所致,一般术后两周内恢复,所有病例均未发生血肿;其次发生的依次为术侧肢体胫前麻木、肢体肿胀、血栓性静脉炎、皮肤灼伤及患肢皮肤感染,无下肢DVT 及淋巴漏发生,与文献报道基本一致[1,16-17]。

下肢VCSS 是CEAP 分类系统中C 分类的有益补充。VCSS 评分系统很好地反映患者的慢性静脉疾病的严重程度、治疗前后的变化,能够体现变化的动态过程,从而能够客观地评价不同治疗方法的疗效。VCSS 评分系统对评价不同治疗方式,以及治疗前后的效果是非常敏感的。文献报道,与超声相比,VCSS 评分的敏感性为89.3%、特异性为76.1%,VCSS 评分为0 的阴性预测值为97.9%,而且VCSS 评分与CEAP 临床分级呈线性相关,病情越严重,VCSS 评分总值越高[4-5,18]。

本组患者术前、术后不同时间点及不同临床分级的VCSS 评分,两组术后1、3 和6 个月的VCSS 均低于术前,C1~C4 组VCSS 评分均低于C5~C6 组,差异有统计学意义。VCSS 最大值在术前C5~C6 组,最小值在术后6个月C1~C4 组。说明EVLT 治疗下肢CVI 是安全有效的,能够明显改善病情和提高患者的生活质量,并且对于C4及以下临床分级的患者效果更佳。

总之,下肢CVI 微创治疗是未来趋势,在实际工作中,应针对具体病例,选择适宜的治疗方法,必要时可以多种治疗方法联合应用,如EVLT 联合点式剥脱、硬化剂注射等,从而达到较小的创伤和良好的治疗效果。