是抽象还是表现?

杨琼

一

“你要记住,只要你能够拥有最完美的指导者,最好的指南,最光明的灯塔,就是写生。写生比一切范本都重要,你要打心眼里相信它,特别是当你在素描上获得了一定的经验之后。要经常地画点什么,一天也不要放过,不管你画的东西是多么小,它依然非常重要,这可以给你带来莫大的好处。”这是文艺复兴时期意大利艺术家琴尼尼关于写生的阐述。尽管那个时代,关于“写生”的看法与现代意义上的写生观念存在着很大的不同,但亦可以引发诸多关联的思考。可以肯定,深层次的写生绝不是对着物象“依葫芦画瓢”,也不仅仅是不停地画,或者只怀有激动的情绪……,而必须要用智慧。

毋庸置疑,画家热衷于写生是一件好事,但是如果只是为写生而写生——换句话说就是为了把一处风景搬到画布上,那这样的写生是没有多大意义的,它可能会提高你的绘画技法,但在本质上并不能改变你对艺术的认识。艺术家必须明白,写生尽管是一种对所见之物的表达,但在深層意义上,与其说这是一种视觉经验(充其量是视觉的叠加),毋宁说是一种认识和审美的经验,它是建立在内在的感受与充满活力的心灵上的一种特殊的经验,是心与物冥的状态。这是哲学高度上的认识,做到这一点,艺术家才能真正明白写生的本质与意义。

韩子川坦言,写生对他来说本身就是在创作,他同时表示,写生不是为了对景物进行摹写或再现,所以他的写生作品并不怎么“写实”,而写实对于他来说是轻而易举的事。与之相反,他的绝大部分作品是较为抽象的,但我并不喜欢用“抽象”这个词来概括他的作品,我更喜欢用表现—— 一种强烈的表现。这种强烈的表现让韩子川的作品充满着张力——构图、线条、色彩,乃至情绪无不如此。只有对某地风景非常熟悉,并有着深刻体验的经验,才能创造出如此充满表现力的作品来。这可能是韩子川说他喜欢多次到同一个地方去写生的原因罢。他说铜鼓岭、火山口、红树林、丁村等海口周边地区,他已数不清去过多少次,有时候往往是旧的足迹还没消失,新的脚印又踏到了。

二

写生不是打一枪换一个地方,写生要学会看,要学会观察。一个画家,会看风景才能画好风景,会观察人才能画好人。艺术家要深入观察、了解和体验生活。体验愈深,愈能画好风景的形态,突出风景的性格。要多对不同地方的风景进行比较,有比较才会有区别,然后知道此处风景是这样,彼处风景是那样,这就是发现;善于发现才能更好地创造艺术作品的个性。艺术不同于生活的地方在于:生活是琐碎的,而艺术是概括的,是经过高度提炼的,所以画家在自己的作品里,除了要体现出形象、线条、色彩之外,还要有观念、情绪、思想等,一句话,作品须具有某种特殊性。

画风景不能走马观花,看到什么就画什么。对景写生不是画得像、画得真实就是好作品,万物皆有生命,要把不同的生命各自的情态表现出来,才能真正做到“妙于生意,能不失真”(宋代董逌语)。关于这一点,中国艺术家早就从哲学的高度进行了总结,清人方熏有云:“古人写生,谓之写物之生意。”什么是“物之生意”?就是要摄取对象的生命、精神;这种生命、精神是物我合一、心与物冥的境界。优秀的艺术家不过善于借物抒情、借景抒情罢了,所谓诗情画意说到底就是艺术家的情意的体现。所以,风景写生,景物要经过严谨地组织、筛选、提炼,哪些可以用,哪些可以舍弃,要干脆,不要面面俱到,把所见之物一窝蜂往画布上塞,勉强凑合,这样的形象只能适得其反。初学写生者最容易犯这样的错误。

我读过韩子川一些相对比较写实的写生作品(包括早年的作品),尽管画面形象感很强,即所描绘的对象比较逼真,但画家并不是画固有色,亦不忠于固有色,而是把强烈的情感融入线条和色彩的表现中,整个画面倒像是经过深思熟虑后一蹴而就的。《心语》《一角》《红树林坝口》《清新》《香蕉园》等作品,带你领略韩子川的“写实”水平。而《心语》(封三)更是一幅令人惊讶的作品,爽快的笔触使画面看起来一气呵成,大色块的组合看起来既对比强烈又自由和谐,在具体与抽象(尚且借用一下这个词)之间,艺术家不是为了纯粹的叙事,亦不是肆无忌惮地表现,而更像是心的呓语;无论是独白还是诉求,都在心无旁骛、无所束缚中呈现。像这样,相对“写实”的作品在韩子川近年的创作中是比较少见的。

三

韩子川的艺术常被人冠以抽象艺术之名,我看这是对“抽象”一词理解的偏离所造成的。我曾在《抽象艺术何以造型》一文中对“抽象”一词做词源学意义上的分析,并对其与造型之间的关系进行了必要的阐述,文中指出:抽象是对具体形象的破坏、舍弃,抽象艺术是一种抽象的形式的艺术,但不是造型(塑造形象)的艺术。我们平常所谓的抽象,指向的是观念上或理解层面上的,绝不能与艺术作为形象的抽象混为一谈。尽管我们从视觉上不能一目了然韩子川的艺术的形象(造型),但这并不能成为韩子川的艺术是抽象艺术的理由;因为韩子川的那些所谓“抽象”的作品的造型,几乎是以色彩来结构的,而不是具体的线条,这就在理解上增加了一些难度,也是读者把他的艺术归结为抽象艺术的原因,而这正是构成韩子川作品之个性的主要方面。

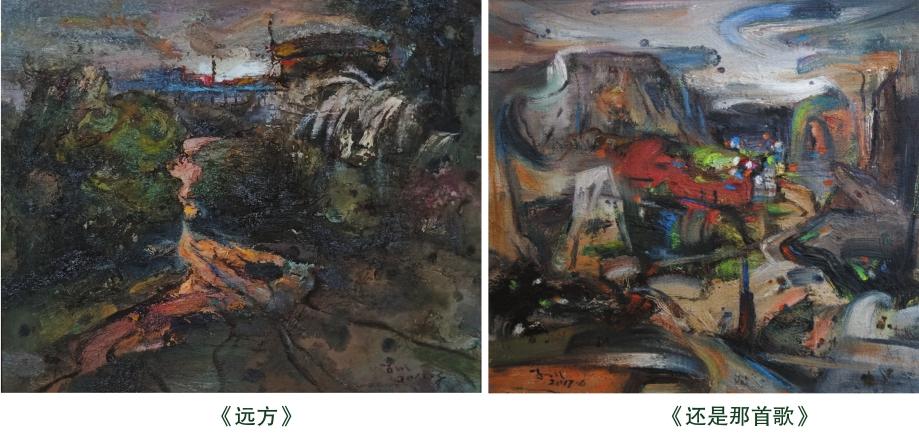

优秀的艺术作品能让读者对审美产生某种似曾相识的“陌生感”,这种“陌生感”能给人带来一种少有的心理震颤,而不是种种期待的满足;它为艺术作品提供了原创性之所在,是某一艺术家之艺术区别于他人之艺术的特殊性。韩子川的艺术在审美认识上非常契合这样一种“陌生感”,在物非物、象非象之间传递着一种令人“震颤”的审美体验。《静静的河》《远方》《还是那首歌》等诸多作品,让我们见证了韩子川作品的永久魅力。

《还是那首歌》是一曲抒情的旋律,灵动的笔触似乐谱上跳动的音符,斑驳在画面上,复杂却和諧,纯粹而深刻。在这些作品中,没有虚假和刻意造作的线条,没有堆砌和无病呻吟的色彩,整个结构是如此和谐,以致每个局部看起来都是不可多得的组合,这样的作品给人带来的是安详、静谧。静静地思考那是一首什么样的“歌”,如此悠扬,如此激发人的想象,是一件多么美妙的事情。

四

俄罗斯著名画家列宾曾说过:“只有在自己的土地上……成长起来的艺术,才能够得到人们透彻的、充分的尊重。”为什么是“在自己的土地上”,因为那里有自己的生活,有自己的爱和恨,有自己不尽的思恋……这样的作品最有发言权。

韩子川的作品是本土的,因此亦是富于叙事的,《小港记事》系列、《繁忙的季节》系列等,无不灌注着艺术家饱满的情绪,向读者娓娓叙述着这些他的足迹所及之地的过去和今天,传递正在发生改变的生活的典型。从这些作品中,我们看到了韩子川艺术一以贯之的性格——强烈的情感,但这种情感不是泛滥的,反而是内敛的,有时面对一幅作品,你需要闭上眼睛慢慢感受才能捕抓到这种信息,正像现实中的他,善于表达但不轻易激动,乐于交流但不是表现自己。

韩子川的作品,即便具有强烈运动感的线条和色彩,也会因为画面结构的和谐而呈现出一种平静和稳重,《秩序》就是这样的作品。在这幅作品中,我们看到了运动中的静止和静止中的运动在有序地交集而不觉得混乱,正因为有“秩序”。秩序并不是静态的排列,而是运动中的和谐,就像一首交响乐,由不同的乐音交集在一块,但却给人以悦耳而不是烦躁。秩序是事物发生与发展的源动力,是生命存在的意义。秩序是对一种“包孕性顷刻”(莱辛语)的诠释。

灰色是韩子川作品的基本调,而“大胆用黑”则是韩子川创作的独特性之一。他的大胆观念并非靠想象和激情,而是建立在最纯粹的真实之上,并形成与生活相对应的知识。在诸多画家中(包括那些著名的画家),没有几人能像韩子川这样大胆地用黑色(当然,每个人都有其创作的个性,不能以用什么色来说明其是否优秀),有时甚至是大块的黑色。我们知道,黑色用得不好会导致画面显得脏乱,但韩子川处理色彩的能力非常强,他能轻易就化解了那些看起来不和谐的画面,让读者找不出丝毫破绽,反而让画面显得更加沉稳、厚重,有种这里非得用黑色不可的感觉。《老地方》《瞬间》《风雨欲来》等就是具有这种表现手法的作品。

尽管韩子川的作品在形式上看起来很“现代”,但其意义所指却是传统的。与诸多“现代”艺术家对生活漠不关心不同,韩子川在生活中可以说是一个精致主义者。笔者曾多次拜访韩子川,并参观了他的工作室,平日里也和他保持着较多的联系,自信对他的工作与生活有一定的了解。一个对生活充满热情的艺术家,他的观念和情感不会是空中楼阁,他的艺术自然是从生活中来,往生活中去。站在这样的作品前,读者不会因为觉得陌生、有距离感而产生厌烦情绪,所以他的作品尽管“抽象”,反而给人以少有的亲切感。

五

我们从一幅作品中就可以看出艺术家的世界观,从一幅作品中就可以反映出艺术家对生活的态度,从一幅作品中就可以猜想艺术家思想的深度。这是艺术与生命最紧密的关联。

我感觉到一切星辰都在我心中闪闪发光。

世界如同洪流涌进了我的生命。

百花在我体内纷纷绽放。

陆地和水域的全部青春活力,像一缕香火自我心中缭绕冒起;大地万物的呼吸吹拂着我的思绪,宛若吹奏长笛。(泰戈尔《采果集》第83节)

对于艺术家来说,艺术就是生命中的星辰,它永远闪亮在艺术家的心中,照亮前行中的道路。

我把泰戈尔的这节诗送给韩子川,期待他的艺术之花开得更加灿烂。