人情世态,悉落笔端

余思

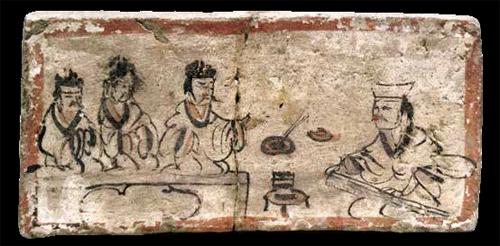

魏晋宴饮图画像砖长35.5cm宽16.5cm厚4.5cm嘉峪关长城博物馆藏

魏晋围猎图画像砖长34cm宽17cm厚5cm嘉峪关长城博物馆藏

中国传统文化中素有“书画同源”的说法,相传伏羲画卦、仓颉造字被后世视为书画的起點。随着文化的发展进步,历朝历代绘画的风行主流随时而变,所涵括的题材也是越来越广泛。风俗画作为人物画的一大分支,曾拥有繁荣的创作时代,也涌现出一批一流的画家与画作。

“风俗”一词在我国典籍中早已出现,如《尚书》中有“天子巡狩……命大师陈诗,以观民风俗”的文句,《史记·乐书》中有“移风易俗,天下皆宁”的记载。古岩画中对逐猎场面的描绘、青铜器装饰画中并不鲜见的宴乐与战争场面、汉魏漆画中对贵族生活细节的描绘,实际上已开风俗画之先河。两汉魏晋以降,画像砖风行一时,以现实生活为模板的风俗画的创作也随之达到一个小高潮。

汉代:“事死如事生”风气下的画像砖

画像砖是一种装饰型材料,主要用于建筑物和墓葬,制作手法有模制、模印、雕刻和彩绘等多种方式。它始于战国晚期,两汉、魏晋南北朝时期极为流行,隋唐之后逐渐衰落。画像砖上的绘画内容非常丰富,其中不乏祥瑞异兽、神仙典故等寓意吉祥的题材,同时也有大量反映现实生活的题材,有钟鸣鼎食的贵族生活,有车骑雍容的出行仪仗,有牧歌渔唱的农耕场面,还有桑间濮上的欢会图景……一块一块的画像砖,连缀成反映当时社会生活的风情长卷。

西汉经历了“文景之治”的休养生息,于汉武帝执政时进入全盛时期,社会稳定、军事强盛、经济富足。此时的思想领域,汉武帝“罢黜百家,表彰六经”,儒家思想受到推崇,连皇帝的谥号都要带上“孝”字。上行下效之下,“事死如事生”的丧葬理念占据主流,权贵阶层厚葬成风。用于墓葬的画像砖,可以看作是随葬品的新形式,人们希望通过绘画,将生人能够享受到的宴饮、乐舞等乐趣奉献给逝者,为他们再造一个和现世相似的虚拟世界。

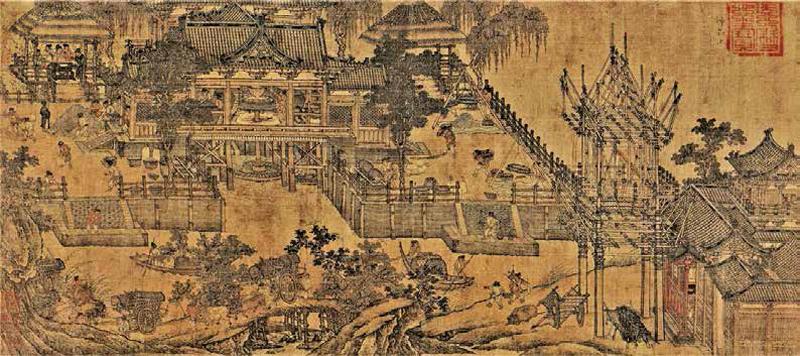

闸口盘车图 绢本设色53.3×119.2cm五代 卫贤(传) 上海博物馆藏

唐代:风俗画类的初现

两汉至魏晋南北朝时期,来自域外的文化与本土文化互相冲突融合,宗教画此时独擅胜场。不过即使是在宗教画占绝对数量优势的壁画(比如敦煌壁画)中,虽然画的是宗教题材的乐土胜景,但具体到一人一事一景,依然是对现实生活的描摹与投射。

曾在唐武宗朝任翰林学士的朱景玄编撰《唐朝名画录》(亦名《唐画断》),著录了124位唐代画家。在这部画史之中,画家韩滉、范长寿的人名目次之下均有类似“能图田家风俗、人物、水牛,曲尽其妙”的评注。由此可知,至迟在唐代,风俗画已经被明确单列出来作为绘画题材的分类之一。

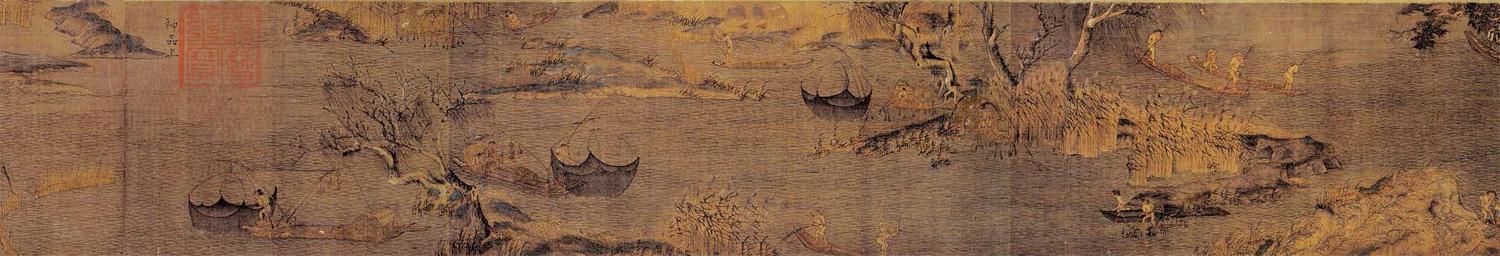

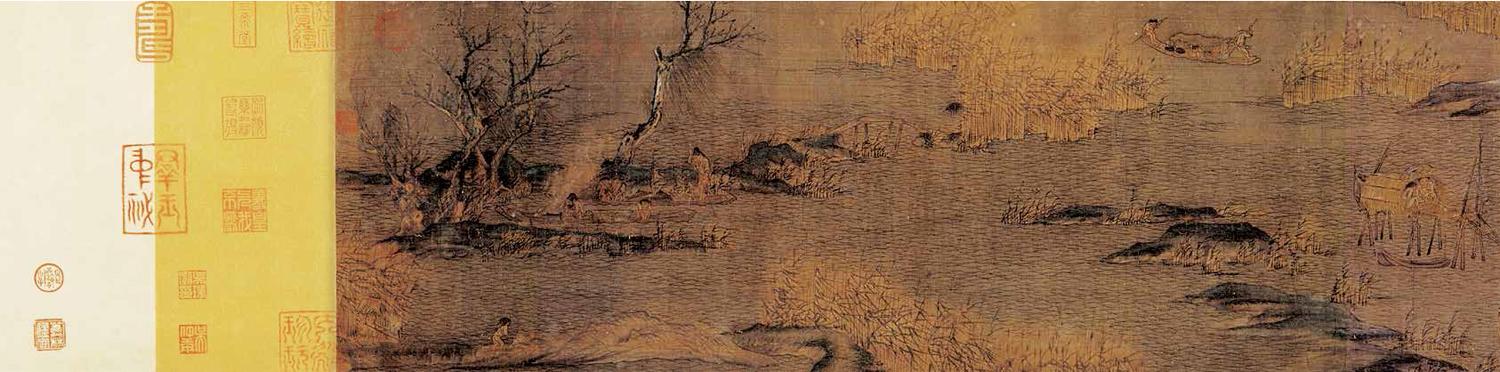

江行初雪图绢本设色25.9×376.5cm五代 赵幹 台北故宫博物院藏

两宋:风俗画的黄金时代

五代时期宫廷画院得以建立,风俗画亦得到一定发展。曾为南唐后主李煜内廷供奉的卫贤有传世画作《闸口盘车图》;作为南唐画院待诏的顾闳中亦创作了不朽名作《韩熙载夜宴图》,描绘了宰相后堂中赏乐、观舞、小憩、清吹、酬应等一系列的场面,对人物衣冠、屋内陈设、乐器乐舞、礼仪进退等细节都做了纤毫毕现的描绘,堪称当时文人生活意趣的典型。

后世对于宋朝多有“重文抑武,外战不力”的印象,但在结束了五代十国的分裂动荡之后,社会趋于安定,经济文化得以稳步发展。由于宋朝对工商业的态度较为开放,各种生产、贸易活动极为兴旺,两宋都城内店铺林立,繁华如织。宋人孟元老在《东京梦华录》中记述:“(汴京)东十字大街……每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之‘鬼市子。”大批手工业者、商人和小业主由此积累财富,渐渐挣脱了对土地的依附,成为新兴市民阶层的主力军。他们的审美和精神需求逐渐成为社会生活中不可忽视的声音,汴京与临安的瓦肆勾栏之中,说书、曲艺、杂剧、傀儡剧、皮影戏等活动蔚然成风。而引人入胜、令人流连的城市生活也成为画家观察的新对象,进而变为他们笔下的新题材。

风雨归牧图绢本设色120.7×102.8cm南宋 李迪 台北故宫博物院藏

与唐代崇尚建功立业的时风不同,宋代的社会风气更多地表现为某种沉迷繁华、安享太平的“享受生活”式氛围。《东京梦华录》序文中写道:“太平日久,人物繁阜。垂髫之童,但习鼓舞。斑白之老,不识干戈……”当时社会风气可见一斑。而以描绘繁华胜景、太平生活为主的风俗画广受欢迎,也就是可想而知的结果了。据文献记载,南宋时,坊间多有《清明上河图》复制本,大小规格不一,每卷均以“一金”的价格在临安市肆出售,可见受众之广。

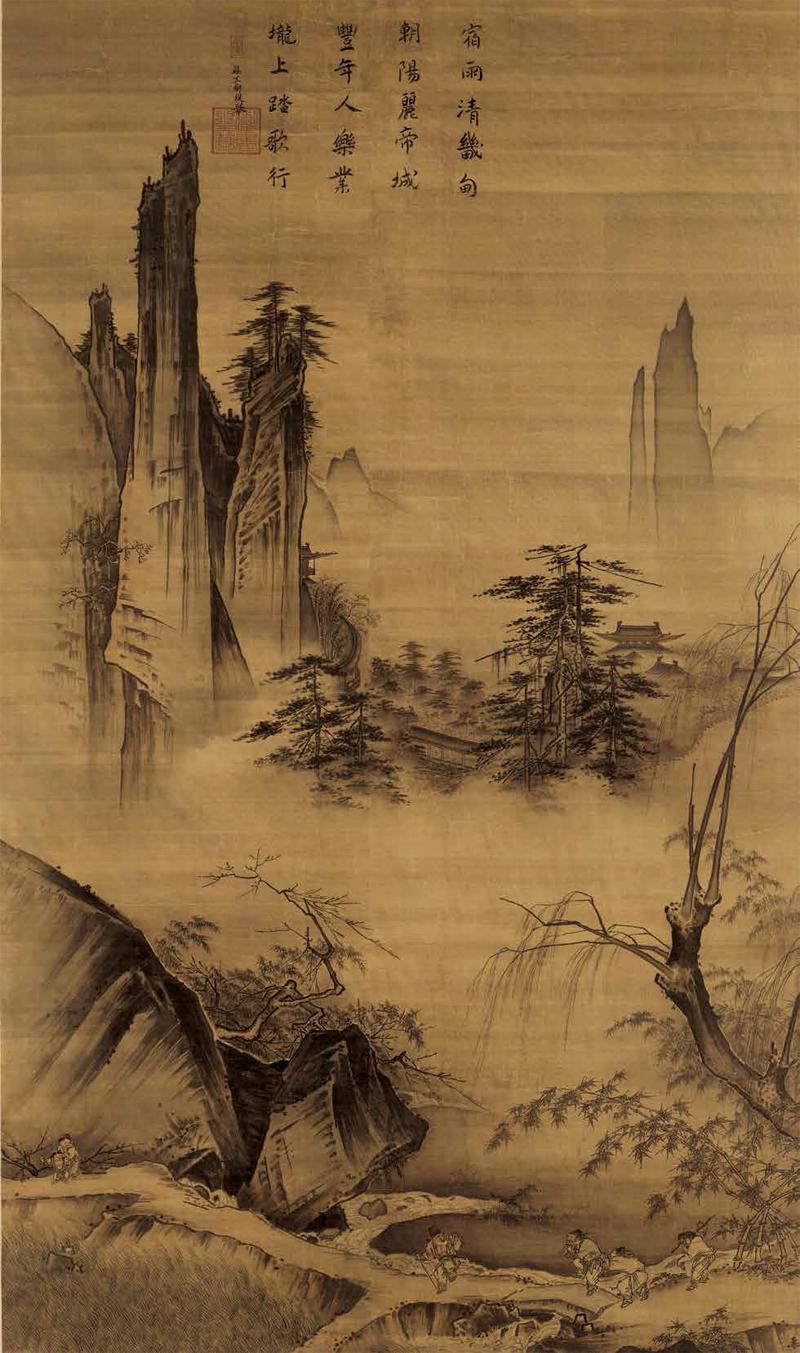

踏歌图绢本设色192.5×111cm南宋 马远 故宫博物院藏

踏歌圖(局部)

风俗画也是“观民风俗”的必要手段之一,比如宋神宗观郑侠《流民图》为之动容、宋宁宗于马远《踏歌图》上题写王安石诗句“丰年人乐业,垅上踏歌行”等事例,都是士大夫喜闻乐见的“贤君”做派。由此,始于五代的画院机构,在宋代得以继续发挥作用。尤其是徽宗朝画院以考试选拔人才,召入了张择端、李唐、苏汉臣、朱锐、顾亮等风俗画高手。当时的风俗画又称“院体风俗画”,其画风细腻写实、布局设色俱有考究,又融入了文人画古朴雍容的趣味,可谓盛极一时。在同期官方编撰的《宣和画谱》中,记载着人物、宫室、番族等科,其下有不少作品以描绘风俗民情、社会实况为题材,可见风俗画在当时的宫廷院画中已占有一席之地。

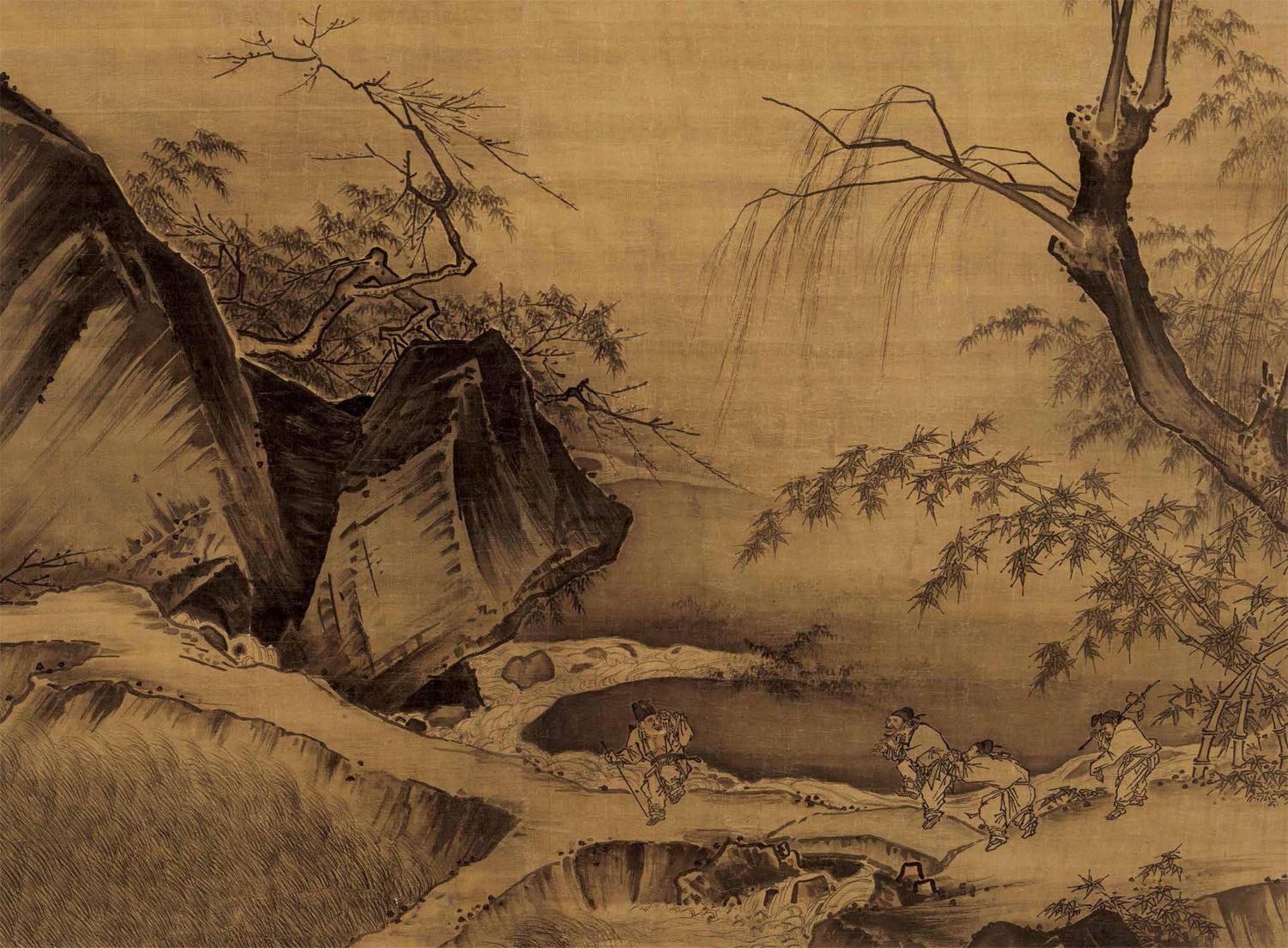

纺车图 绢本设色21.6×69.2cm北宋 王居正 故宫博物院藏

两宋时期,在风俗画领域创作的画家人数众多,题材与领域大大开拓,艺术手法与水准也趋向空前的丰富与完善。

灿若星河的两宋风俗画家群

两宋时期,风俗画领域画家众多,题材大大开拓,作品的艺术水准也随之提高。据宋人刘道醇所作《圣朝名画评》记载,如宋初毛文昌,“好画郊野村堡人物,能与真逼。又为《村童入学图》,其行步动止,拜立诵写,备其风概”;再如叶仁遇,“好画世俗人物”,其《维扬春市图》“状其土俗繁浩,货殖相委,往来疾缓之态,深可嘉赏”。并称“南宋四家”的李唐、刘松年、马远、夏圭,同样创作了大量风俗题材的作品。在这一大批以风俗画著名的画家之中,又以北宋张择端、两宋间苏汉臣、南宋李嵩等人为翘楚。

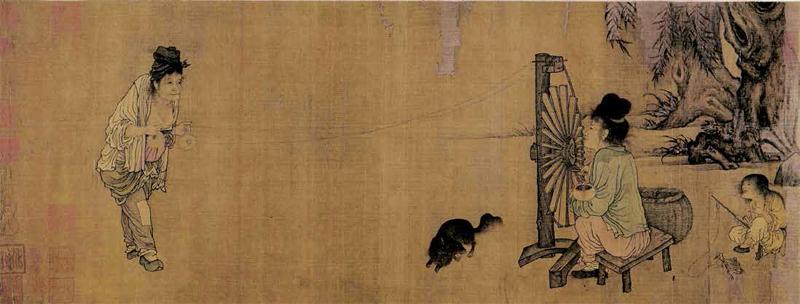

张择端的《清明上河图》无疑是宋代风俗画中一件具有典范意义的作品。作者以宏大的横幅图卷,至繁至微地描绘了清明时节汴京城内外春色如绣、游人如织、市井繁华的场景。画卷慢慢铺开,视线从汴京城郊外来到河上码头,自桅樯林立之间望见人烟辐辏的虹桥,又自桥上大路穿过城门,进入繁华热闹的城内。画面兼具开阔感与纵深感,人物、鞍马、山水、界画等绘画因素和艺术手法和谐地组合成一个整体,画中清明胜景历历如在眼前。全图800余人物,其聚散、呼应关系的处理堪称天衣无缝,每个人都有各自的职业设定,都有此刻正在想或正在做的事,仿佛有人呼唤就有人应答,堪称千人千面、惟妙惟肖。

炙艾图 绢本设色68.8×58.7cm南宋 李唐 台北故宫博物院藏

清明上河图绢本墨笔25.5×525cm北宋 张择端 故宫博物院藏

清明上河图 绢本墨笔 25.5×525cm 北宋 张择端 故宫博物院藏

清明上河图(局部)

金明池争标图绢本设色28.6×28.5cm北宋 张择端 天津博物馆藏

如果说张择端的《清明上河图》《金明池争标图》等作品长于通过描绘群像来展现当时的社会风貌,那么时代稍晚的苏汉臣和李嵩则倾向于通过描绘个体来刻画风俗人情。苏汉臣大约生活于两宋之交,曾为宋徽宗宣和年间画院待诏。身为院体画家,他的风俗画用笔精细、设色考究、风格富丽典雅,尤其擅长描绘婴童嬉戏之景和货郎担,人物造型富有装饰风格。有研究者认为,现藏于台北故宫博物院的《秋庭婴戏图》和《冬日婴戏图》皆为苏汉臣的作品。秋景图中,小姐弟二人正聚精会神地玩“推枣磨”的游戏,旁边圆凳上还散置着转盘、小宝塔等玩具;冬景图中,姐姐手拿小彩旗,弟弟手拿红绳牵引的孔雀翎毛,正在逗弄一只黑白花猫。儿童那柔和嫩白的肤色、天真可爱的神情,仿佛可以透纸而出。

从北宋至南宋,以儿童为题材的绘画作品如雨后春笋,宋人邓椿所著《画继》中还记载了善画“照盆孩儿”的北宋画家刘宗道,“以水指影,影亦相指,形影自分”,饶有趣味。这也反映了当时画家为开辟新的风俗画题材所做的探索与努力。

冬日婴戏图 绢本设色196.2×107.1cm北宋 苏汉臣 台北故宫博物院藏

秋庭婴戏图(局部)

秋庭婴戏图绢本设色197.5×108.7cm北宋 苏汉臣 台北故宫博物院藏

骷髅幻戏图绢本设色24×26cm南宋 李嵩 故宫博物院藏

市担婴戏图绢本浅设色25.8×27.6cm南宋 李嵩 台北故宫博物院藏

货郎图 绢本墨笔25.5×70.4cm南宋 李嵩 故宫博物院藏

大傩图 绢本设色67.4×59.2cm宋 佚名 故宫博物院藏

眼药酸图 绢本设色23.8×24.5cm南宋 佚名 故宫博物院藏

春游晚归图绢本设色24.2×25.3cm宋 佚名 故宫博物院藏

春游晚归图(局部)

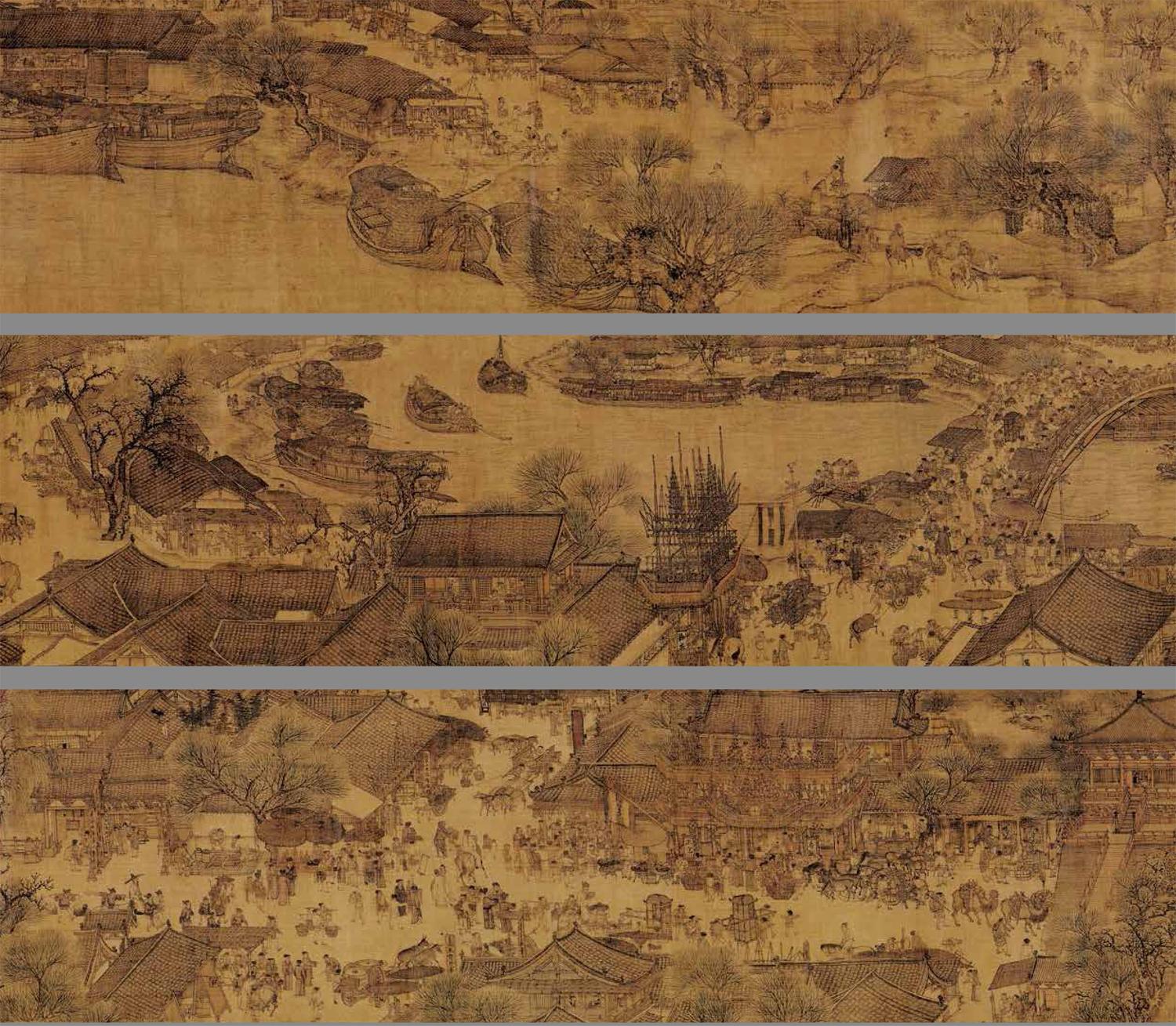

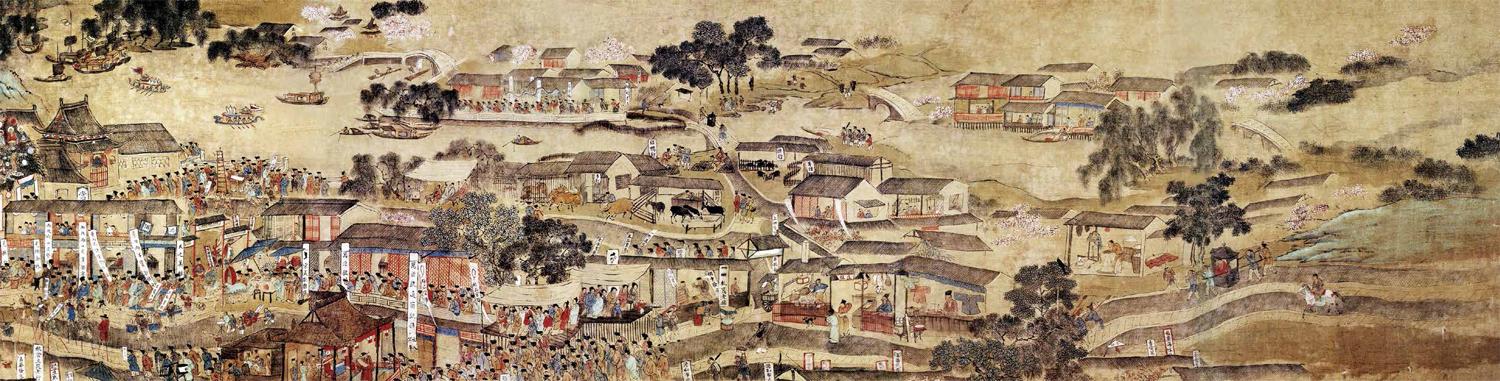

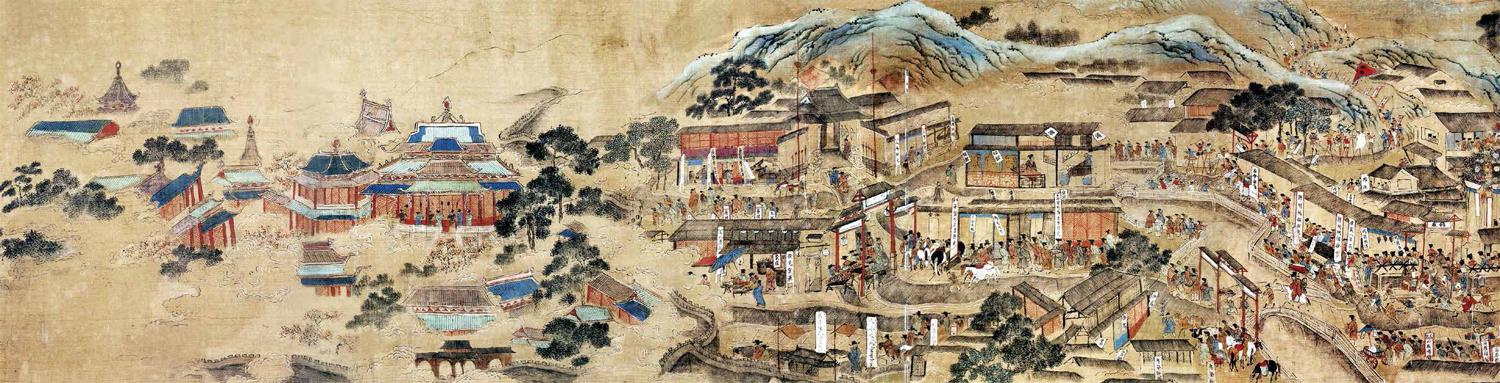

南都繁會景物图 绢本设色44×350cm明 仇英 中国国家博物馆藏

南都繁会景物图 绢本设色44×350cm明 仇英 中国国家博物馆藏

盘车图 绢本设色109×49.5cm宋 佚名 故宫博物院藏

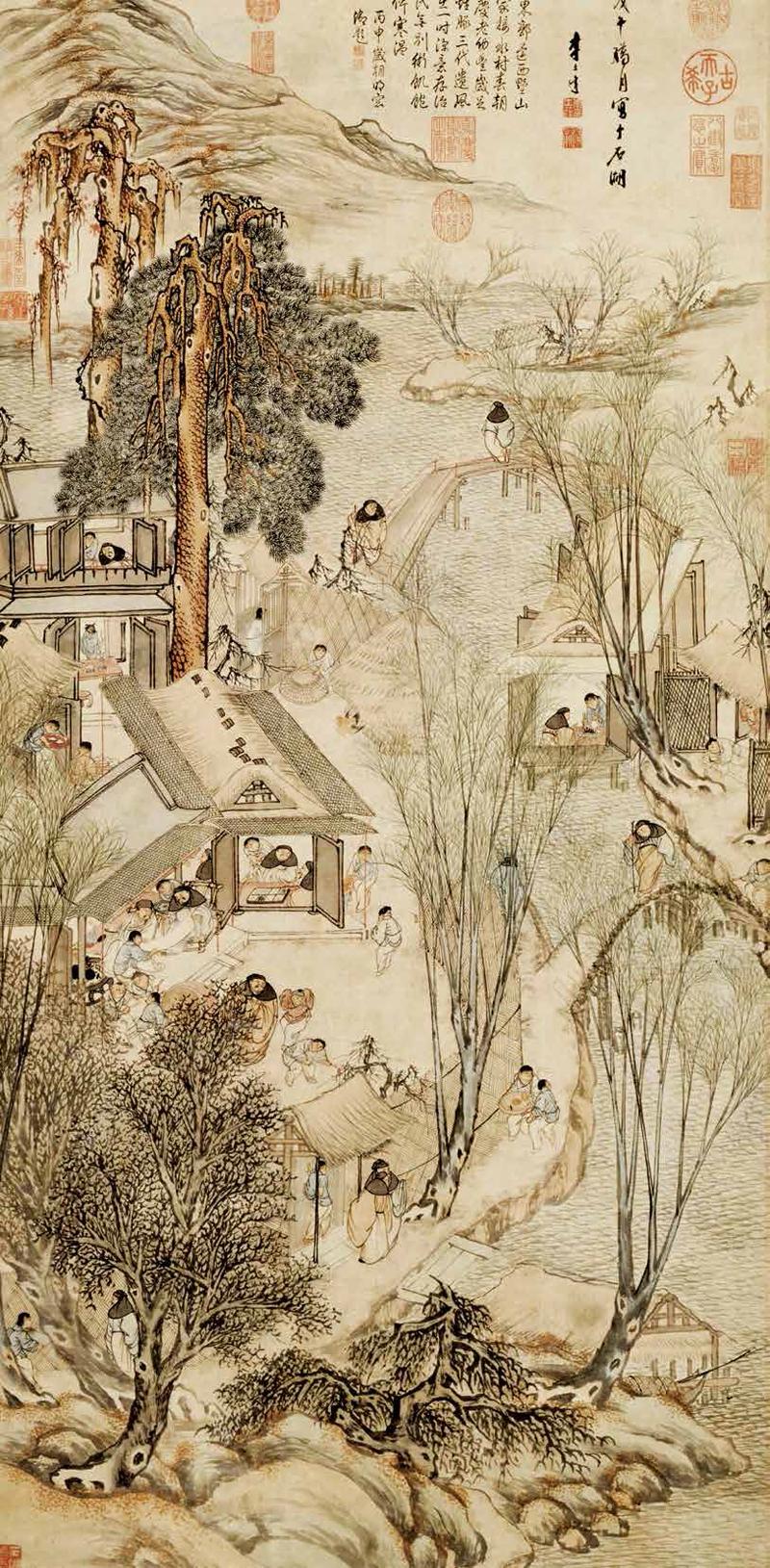

岁朝村庆图 绢本设色132.9×64cm明 李士达 故宫博物院藏

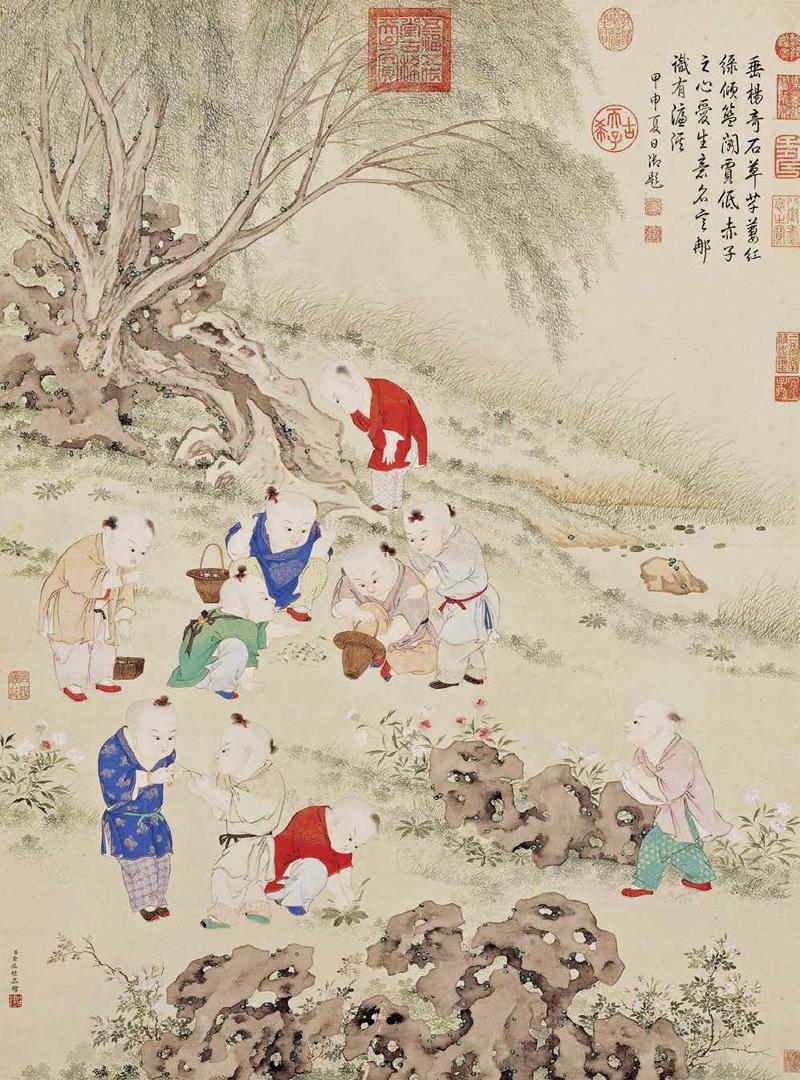

:儿童斗草图 纸本设色105.3×79.5cm清 金廷标 故宫博物院藏

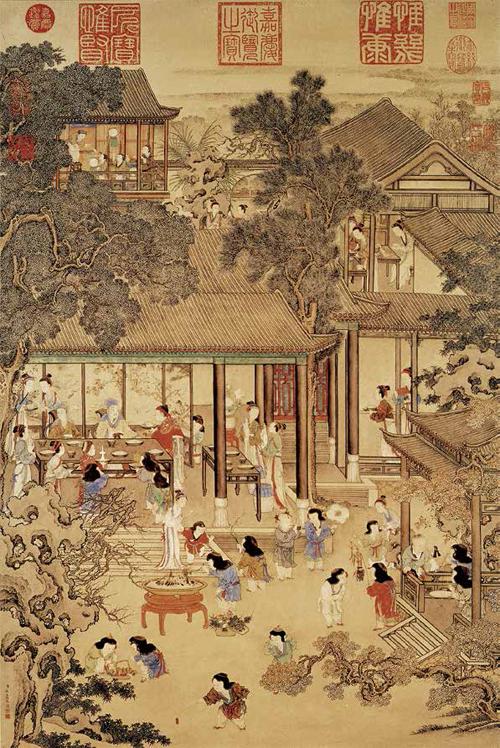

:岁朝欢庆图 纸本设色82.4×55cm清 姚文瀚 台北故宫博物院藏

李嵩生活于南宋时期,历任南宋光宗、宁宗、理宗三朝画院待诏。同为院体画家,李嵩在发掘民间生活素材上走得更远、更深入。据载,李嵩曾创作《服田图》《春社图》,可见其对农村风俗和耕作活动的熟悉。同是以卖货小贩为中心人物的作品,在李嵩的《货郎图》和《市担婴戏图》中,除了描绘风尘仆仆挑担而来的货郎之外,因货郎出现而欢呼雀跃的群童、怀抱婴儿姗姗来迟的妇人,皆与货郎身上充满生活况味的烟火气形成对比。画家仿佛现代社会游走于人群中的街拍高手,纤毫入微地描绘了“儿童闻听货郎来,蜂拥而至喜相迎”的小小事件。此外,在苏汉臣、李嵩等人以货郎为主角的风俗画中,往往对货担上的各类小商品描绘得精致而不厌其烦,后世研究者按图索骥辄有所得,其描绘技艺之高令人赞叹。

风俗画家们往往别具只眼,从各自不同的视角来描绘世态人情。其中既有对一地风貌的宏观描绘,也不乏对各个阶层生活细节的具体写照。风俗画细微地描摹了当时人们最熟悉也最喜闻乐见的盛景乐事,寄托了他们的审美需求与人生愿望,也理所当然地得到了人们的喜爱和追捧。放诸后世,其艺术审美价值与历史文献意义依然弥足珍贵。

風俗画细微地描摹了当时人们最熟悉也最喜闻乐见的盛景乐事,寄托了他们的审美需求与人生愿望,也理所当然地得到了人们的喜爱和追捧。