高中物理“教-学-评一体化”课堂教学探索

——以“示波器的原理——带电粒子在电场中的偏转”为例

付鹂娟

(北京市第一0一中学 北京 100091)

1 问题的提出

《普通高中物理课程标准(2017年版)》颁布以来,很多一线教师都在积极探索把核心素养的培养落实到课堂上的有效策略.在中国知网上,用“物理”并含“核心素养”作为主题词,搜索2017年至2019年期间发表的文章,共有1 557篇,其中涉及课堂教学的,多是基于学生核心素养提升的教学案例,这些案例关注的几乎都是教师的“教”,而这些关于教的论述无法回答学生在这样的过程中获得了什么,改变了什么.

因此,教师不仅要实现从“关注教师的教”到“关注学生的学”的转变,而且要深度思考,如何通过合理的评价方式让学生及时地知道自己学的怎么样等“对学生的评”的问题,这就需要在课堂教学中实现“教-学-评一体化”.

“教-学-评一体化”的课堂具有什么特征?如何设计?如何用评价促进学生思维发展?

本文旨在通过具体的教学案例,回答对上述问题的初步思考.

2 “教-学-评一体化”的内涵及课堂设计路径

“教-学-评一体化”是指围绕教学目标,教师的教学、学生的学习以及教师对学生的评价组成一个有机的整体,“教与学”“教与评”“评与学”之间相互影响、彼此制约.要实现“教-学-评一体化”,教师不仅要把教的内容,学习活动,学习评价3个要素作为一个系统进行整体设计,而且要保证3个要素内在的一致性.

传统的课堂,教师对“教学目标是否实现?”“学生能力发展如何?”等问题的回答往往基于经验和测试.“教-学-评一体化”课堂力求通过学习评价科学地反馈目标达成情况,展现学生思维发展的路径.可见,学习评价的设计和实施是实现“教-学-评一体化”的关键.一方面学习评价的维度、标准和不同的层级,可以反馈学生知识掌握、问题解决能力的不同水平,另一方面借助评价学生可以自我调控,发展思维.

本着围绕目标、评价先行的设计思想,“教-学-评一体化”课堂设计强调把握知识的整体结构,用核心概念引领,按照“学习目标——学习活动——学习评价”的顺序进行设计.其设计流程如图1所示.

图1 “教-学-评一体化”课堂设计流程

3 “教-学-评一体化”课堂教学案例

下面具体分析在“示波器的原理——带电粒子在电场中的偏转”一课中,以学习评价促进学生思维发展的“教-学-评一体化”的课堂实践.

3.1 教学目标突出素养立意

教材中示波器是在学完带电粒子在电场中的运动之后,作为实际应用出现的.示波器的教学常规这样处理:先向学生展示在偏转电极上加了什么类型的电压,然后让学生思考屏幕上会出现什么样的波形,不断变化电压,让学生预测波形.这种方式只是把示波器作为实际应用,教学的落点是带电粒子的运动,削弱了示波器这一学习资源的教学价值.

人教版高中《物理·选修3-1》第一章“静电场”研究静电场的基本性质,带电粒子和静电场的相互作用,以及带电粒子在静电场中的运动规律和应用.和本节课相关的核心概念是“力和运动的关系”,需要建立的物理观念是“运动和相互作用观”.把物理学的基本原理创造性地应用于实际是这节课可挖掘的育人价值.

因此,笔者确定的教学目标为:应用带电粒子在电场中偏转的规律,分析示波器屏幕上出现不同波形的原因,理解示波器的原理.感悟物理学在实际生产、生活中的应用,使学生深刻认识“力和运动的关系”这一核心概念,形成运动与相互作用观.这样示波器作为实际的问题情境,知识成为解决实际问题的工具,教学目标从知识立意转向素养立意.其中素养目标突出了物理核心素养4个维度中的3个:物理观念、科学思维、科学态度与责任,如表1所示.

表1 素养目标中物理核心素养解读

3.2 学习活动展现思维路径

这节课要解决的问题是,示波器为什么能显示信号电压的波形?设计的核心学习活动是,根据示波器上的波形,在模具上(图2)摆放偏转极板的位置,推测示波管中所加电场的方向和大小.从带电粒子的运动情况逆向推理其受力情况,进而分析所加电场的性质,理解力和运动的关系.

这一活动突出科学建模素养的培养,引导学生的思维从孤立到关联,从静态到动态发展.实施流程如图3所示.

图2 模具

图3 实施流程

3.3 学习评价驱动课堂生成

这节课的学习任务是:示波器为什么能显示信号电压的波形?教师首先让学生观察“示波管”不加偏转电压时电子的“径迹”,从而理解屏幕上一个亮点形成的原因.然后演示示波器荧光屏上显示不同的波形,请学生分析是如何形成的.预期学生解决这一问题时的思维路径是:分析电场⟹分析带电粒子的受力⟹分析带电粒子的运动⟹理解力和运动的关系.希望学生能够梳理建立物理模型解决实际问题的一般思路并加以应用.为此,把这个任务拆解为4个活动,每一个活动指向具体的思维培养,并用相应的评价作为检验.

活动1:如图4所示,示波器上显示一条竖直的亮线,需要加什么样的电场,请在模具上摆放极板加以说明.

图4 示波器上显示一条竖直的亮线

设计意图:从一个亮点到一条亮线,学生很容易想到要加电场.引导学生逆向思考,所加电场的性质.这一内隐的思维过程通过在模具上摆放极板的活动外显出来,进而可以进行评价.这个活动希望培养学生思维的规范性和有序性.

学生表现:经过讨论,大多数学生不仅能正确摆放偏转极板的位置——所加电场的方向应该和电子速度方向垂直,还能解释所加电压应该是一个变化的电压.上课之初,教师把几张用不同颜色写的“示波器原理”几个字的PPT快速播放,造成了一个动画的效果,让学生体会了视觉暂留.于是学生能清楚表达,由于电压不同,电子会打在荧光屏不同位置上,由于视觉暂留,形成一条亮线.小结环节教师给出活动1评价量表.

评价量表:活动1评价量表如表2所示.

这个量表从学生活动的结果、分析问题的角度、对核心概念的理解3个维度进行评价.根据思考问题的正确性、规范性和深刻性设置不同的水平.引导不同层次的学生进行反思.对于不能做出正确答案的学生,给他们指出认识问题的角度——解决力学问题,在明确研究对象之后,受力分析是最为重要的环节.对于能做出正确答案的学生,引导他们反思自己思维的规范性和深入程度.

表2 活动1评价量表

学生知道极板要加变化的电压,电压具体应该怎么变化呢?

活动2:请画出偏转极板上所加电压随时间变化的图像.

设计意图:电压影响了电场,电场的大小和方向影响了电子受力,电子受到不同的力,运动情况有所不同,就会打在荧光屏不同的位置上,希望学生能用图像表征电压的变化.这个活动希望学生分析问题的角度不是孤立、静态的,而是联系、动态的.

学生表现:学生典型回答如图5所示.

电子在荧光屏上的位置、电场大小和方向是解决这个问题的3个关键要素,能否全面地找到这些要素并正确建立它们之间的联系,体现了学生问题解决能力的不同水平.回答如图5(a)的学生不知道电子在荧光屏上的位置和极板电压大小有关,只能孤立地认识这几个要素,无法建立各要素之间的关联.回答如图5(b)的学生知道电子在荧光屏上的位置和极板电压大小有关,对要素的提取不全面,只能建立部分要素间的关联.回答如图5(c)或图5(d)的学生,能找到所有的要素,并建立关联,但对电压变化规律的认识不全面.能同时回答如图5(c)和图5(d)的学生,能系统定性地进行分析,完整正确地解决问题,因此水平较高.

图5 学生典型回答

评价量表:活动2评价量表如表3所示.

表3 活动2评价量表

电子在荧光屏上的位置和电压有关,它们之间是否是一一对应的关系呢,需要定量分析,于是进入活动3.

活动3:请定量分析为什么荧光屏上的亮线可以反映信号电压的波形?

设计意图:学生要解决这个问题,首先要写出电子偏转距离的表达式,然后寻找电子在荧光屏上的位置和控制信号电压之间的定量关系.因此这个活动有两个意图,一是引导学生从定性到定量分析偏转极板的电压大小对荧光屏上亮线的影响.二是引导学生对数学表达式反映的物理规律进行反思.这个活动培养学生定量化和系统思考的能力.

定量化不等同于计算,它是一个寻找并测量数据,用数据表征物理规律的过程.要回答“为什么荧光屏上的波形可以反映信号电压变化的规律”,必须说明波形和信号电压之间是一一对应的定量关系,电子的偏转距离可以表达这一定量关系,因此学生首先要明确需要定量的是电子的偏转距离.但这一物理量不能直接测量,所以要用可直接测量的物理量表示.要测量哪些物理量?这个问题是开放的,对这一过程的分析是复杂的,涉及了多个物理量,多种关系,需要学生系统思考.学生首先要建立带电粒子运动的模型,寻找相应的物理量描述这种运动,并找到各个物理量之间的关系,表征这种运动的规律,只有具有力和相互作用的物理观念才能自觉应用这种方法.

写出表达式之后,要把电子偏转距离的表达式所描述的规律还原于实际情境,才能回答为什么示波器波形能反映信号电压变化的规律.电子的偏转距离和电压一一对应,电压的大小可以通过电子在荧光屏上不同的位置外显出来,电压的变化可以通过电子在荧光屏上位置的变化反映出来.外界信号控制了电压的变化,因而电子在荧光屏上位置的变化可以间接反映外界信号的变化,这就是示波器的原理.

这个活动希望培养学生系统分析的能力和定量化的意识.

学生表现:学生在这个活动中的表现差异明显,说明学生系统思考的水平、定量化能力有很大差异.有的学生无从下手,有的学生在写表达式时出现各种错误,还有的学生能正确写出表达式,却无法解释表达式所反映的实际问题.

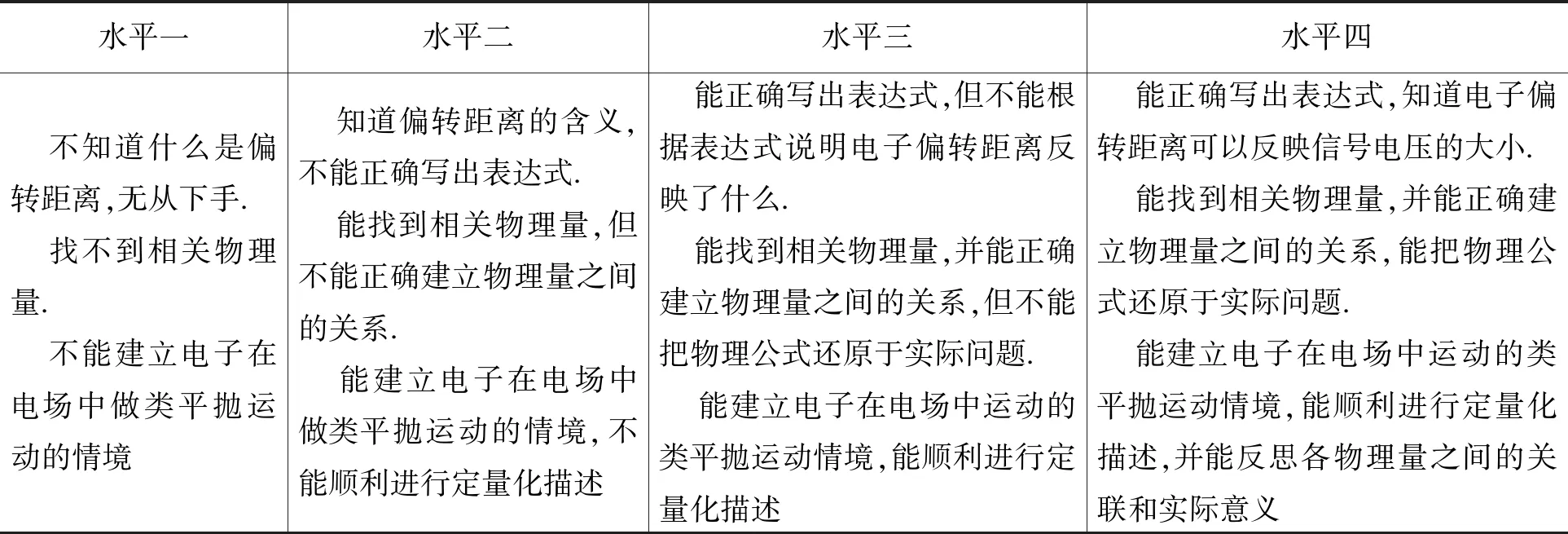

评价量表:活动3评价量表如表4所示.

表4 活动3评价量表

完成了活动3之后,教师引导学生小结,利用建模思想分析问题的一般流程如图6所示.

图6 利用建模思想分析问题的一般流程

在梳理了利用建模思想解决实际问题的一般思路之后,就要应用这种思想解决比较复杂的陌生问题,进入到模型应用的活动环节.

活动4:教师演示示波器荧光屏上出现一条倾斜的亮线,如图7所示,分析可能的原因.

设计意图:学生根据上面活动梳理的解决问题的一般思路,系统完整地分析这个问题.预期学生分析的思路是,在模具上摆放极板⟹分析极板所加电压的性质⟹写出偏转距离和电压的定量关系.这个活动难度在于,学生对示波器图像的识别要从一维到二维,表现是在模具上摆放的极板从一组到两组,要定量分析电子在两个方向上的偏转距离.

图7 荧光屏上出现一条倾斜的亮线

学生表现:笔者在课上实施这个环节教学时,学生的回答除了预期的摆放两组相互垂直的极板之外,还有一种完全不符合预期,他们认为只摆放一组倾斜的极板也能实现屏幕上出现倾斜亮线,如图8所示.

图8 只放一组倾斜的极板

电子垂直纸面入射,就会向上、向左偏转.这时,笔者没有急于对学生的回答给予评价,而是请两组学生来解释.其中一组学生虽然认为这种结果正确,但无法在黑板上画图清晰表达结果.而另一组学生能够清晰地用模具展示他们的答案.当学生解释,这种状况相当于把两组极板的力进行了合成,只用一组极板加上的是这个合力,教师肯定了学生的创意,同时引导学生比较这两种情况哪种更符合实际.

如果教师没有给学生解释的时间,一味将学生拉到预设的结果上来,无疑失去了培养学生发散性思维的机会.但如果教师没有进行追问,直接肯定学生的答案,评价指向的仍然是学习结果.第一组学生无法正确解释结果,说明正确的结果可能掩饰了学生错误的思考过程,正确的思维模型才能导向正确的结论.第二组学生根据上面活动总结的思维模型进行分析,得到了正确的结论,尽管这个结论不是教师预期的,但闪现着学生创新的火花.“教-学-评一体化”的评价指向的是学生的学习过程和思维的发展,而不是结果.

4 结论

“教-学-评一体化”课堂最大的优势在于对学生的评价不是指向学习结果,而是指向对学生思维的培养,因此借助对学生活动的评价,不仅可以反馈教学目标的达成,还可以促进学生思维的发展.这使得教师在设计学生活动时目标指向和层次递进关系都更清晰,提高了教学的有效性.