“什么A不A”在互动中的否定立场表达特点及其否定机制

葛锴桢

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作 454000)

“什么”的否定用法在学界有很多研究,与之相关的各类构式也得到不同程度的关注,研究成果主要集中在语义、语用及形成机制等方面。语用方面的研究大多集中在反驳、责怪、劝阻、讽刺、无奈、自谦等功能方面,而在语义与形成机制方面的研究则各持其说。语义方面研究的分歧体现在“什么”是否能够表达否定这一观点上,大多数学者都坚持“什么”可表否定意义,但也有学者提出不同意见。如董成如提出,“什么”本身并不表达否定意义,也不是否定标记,只履行构成反问句的功能。[1]在形成机制方面,姜炜、石毓智认为“什么”表否定来源于询问目的的“做什么”,二者所表达的功能一致,都是对已经实现状况的否定。[2]袁毓林、刘彬认为“疑善信恶”是其主要原因,即不相信某种正面和积极的可能性,转而相信某种负面和消极的可能性,从而使得整个“什么”句涌现出否定意义,否定某种事物或行为的合理性。[3]代丽丽则认为主观性是“什么”表否定的根本来源。[4]

以往研究在分析“什么”的否定用法时,有两种研究模式。一种是将其所出现的各种语境及格式一一列出,分析其表达的不同功能;一种是分析其表否定时的某一个或某一类格式。近年来的研究成果多以构式来分析“什么”表否定的相关格式,研究角度也有所扩展,或根据礼貌级别理论研究汉语中某一构式表达礼貌的级别,如晏宗杰[5];或从互动交际角度研究某一构式的否定模式与否定等级,如朱军[6]。根据已有研究成果,我们发现针对“什么X不X”的研究多从语义、句法、语用来考察其用法,对能进入此构式的语言成分较少进行分类研究。本文将从互动交际的角度对能进入此构式的形容词的语义特点及此构式所表达的否定立场进行分析,进而分析其表达否定的机制。

一、语料来源及理论基础

本文的语料来源于BCC汉语语料库,总字数约 150 亿字,包括报刊(20 亿)、文学(30 亿)、微博(30 亿)、科技(30 亿)、综合(10 亿)和古汉语(20 亿)等多领域语料,是可以全面反映当今社会语言生活的大规模语料库。另外,BCC语料库提供了丰富的检索功能,方便检索构式一类的语料。初步检索“什么A不A”在各领域的语料后发现,在文学领域的检索结果为1008条语料,在其他领域的检索结果均少于100条,在语体上可对比性较差,因此本文只分析在文学领域检索到的语料(通过筛选,去掉两个形容词不一致的情况,得到有效语料859条)。

本文的理论基础为互动语言学,根据Ford et al.(2001),互动语言学的基本观点可概括为:(1)语法是在互动中从参与者主体间的理解中浮现出来的,并且在互动中为了满足不同的交际需要而经历连续的变化。语法并不是与实际使用分离的,语言的结构和意义是话语参与者之间互动的产物。(2)语法是可重复使用的片段、结构、模式的集合。言语互动是语法这种重复模式的发生地和发现地。(3)语言与互动之间是辩证关系,语言发生在社会互动中,互动生成并塑造语言。[7]费尔哈亨从交互主观性出发认为自然语言中否定的功能主要不是关于语言与世界或语言使用者与世界的关系问题,而是关于概念化主体间的认知协作问题。否定表达具有以论辩性为其特征的交互主观性功能。[8]

基于互动语言学,本文的研究目的在于通过语料统计与分析,分析能进入“什么A不A”结构的形容词有何使用倾向,“什么A不A”的前后成分以及句法位置是否呈现某种规律,进而阐述此构式在互动参与者之间表达的立场特点。

二、“什么A不A”的句法位置及语义特点

(一)“什么A不A”的句法位置

首先,我们将“什么A不A”出现的语境分为对话体和叙述体两种,对话体在文学领域的语料中表现为出现在对话双方的话语当中,形式上用双引号标注;叙述体即对话体之外的其他语言形式。通过语料统计分析发现,出现在对话体中的语料有734条,占总数的85%;出现在叙述体中的语料有125条,占总数的15%。

其次,我们分析了“什么A不A”在对话体中出现的位置,发现出现在话轮开头的有372条,位于话轮中间的有231条,位于话轮末尾有的131条。

从这两项分析中可看出,“什么A不A”在文学语体中更多的是出现在对话之中,且在对话体中更多地出现在话轮之首,表达对上一话轮的及时反馈(统计结果见表1)。

表1 “什么A不A”的句法位置语料占比表

(二)“什么A不A”中“A”的使用倾向

汉语的形容词按语法特征及所表示的意义可分为性质形容词和状态形容词,二者的区分主要在于前者可以受“很”“不”修饰,表示事物的属性;而后者不可以受“很”“不”修饰,表示事物的状态或形状。由此看来,能进入“什么A不A”中“A”均为性质形容词,其中以由两个语素组成的性质形容词居多,如“合适”“漂亮”“高兴”“自由”“干净”等;由一个语素组成的多为“好”(共有230条),其他还有“老”“贵”“长”“坏”“臭”“假”“小”“冷”“穷”“远”“熟”等。

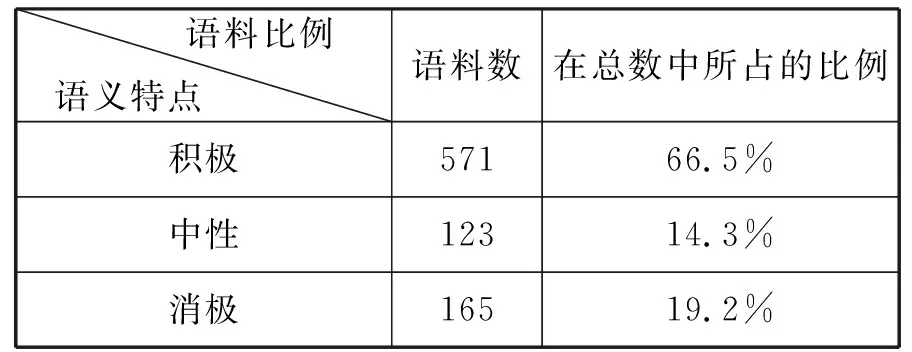

从语义特点来看,进入此格式的多为积极性形容词,此类语料共有571条,占总数的66.5%(其中,包含“什么好不好”);消极和中性的形容词较少,其中包含消极形容词的有165条,占总数的19.2%;包含中性形容词的有123条,占总数的14.3%(统计结果见表2)。

表2 进入“什么A不A”中“A”的语义特点情况表

(三) 与“什么A不A”共现的语言成分分析

在859条语料中,250条语料中的“什么A不A(的)”是单用的(之前没有任何语言成分),占总数的29%。其他609条语料中的“什么A不A(的)”的前面有其他语言成分的,其中最多的是“有”,共有230条,占总数的26.7%;其次是“没(有)”,共有140条,占总数的16.3%。其余的按语义和语言形式可以分为以下几类:(1)“管”类,包括“管、管他、那管、哪还管、不管、别管、顾不得”等,共95条,占总数的11%。(2)言语类动词,包括“说、说不上、谈、谈不上、谈得上、提、讨论、问、扯、不理”等,共有93条,占总数的11%。(3)心理类动词,包括“知道、懂、在乎、在意、想、考虑、讲究、计较”等,共有33条,占总数的4%。(4)判断或存在类动词,包含“是、不是、并非、不存在”等,共有9条,占总数的1%。(5)其他,包括“不、还、弄、哪”等词,共有9条,占总数的1%。在此,将与“什么A不A”共现的语言成分统计为表3。

表3 与“什么A不A”共现的语言成分统计表

从这些与“什么A不A”共现的语言成分来看,有很多都是从正反两面成对出现的,如“有”与“没(有)”“管”与“不管”“谈得上”与“谈不上”等,那么此类在意义上相反的词语在与“什么A不A”共现时呈现出哪些差异呢?我们在此以“有什么好不好(的)”与“没(有)什么好不好(的)”为例来分析。

首先,从数量上来说,“有什么好不好(的)”有110条,“没(有)什么好不好(的)”有50条,前者在数量上占优势。

其次,从否定的程度来说,“有什么好不好(的)”的否定程度一般要高于“没(有)什么好不好(的)”,这一点可以通过语料所在的具体语境来证明。如:

(1)王泽荣接过喇叭大声道:“我就是大坊县的县长王泽荣,大家有什么事可以反映,这样聚在一起对大家都不好。”

“命都快没有了,有什么好不好的。”一个老头大声吼道。 (鸿蒙树《官气》)

(2)慕华四处看了看,低声问道:“你这些日子可好?”

“也没什么好不好的,还是一样。”邵书桓笑笑。 (沧海明月《问鼎记》)

从这两例能看出二者在否定程度上的细微差异。在例(1)中,“有什么好不好的”后有“大声吼道”,表达老头对王泽荣所说的“对大家都不好”的强烈反对;而在例(2)中,“笑笑”是邵书桓对慕华所问的“日子可好”的礼貌性否定,即既不否定好,也不否定不好,处于“一样”这种不好不坏的境况之中。此类情况在“没什么好不好(的)”的语料中有40条,占绝大多数,表达说话人对对方所提问题的一种礼貌性否定回应。

不过,我们并不是说只要用“有什么好不好(的)”,其否定程度就一定高于“没什么好不好(的)”。事实上,在部分语料中“有”与“没”是可以互相替换的,其表达的语义及语气都相差无几。如:

(3)最后,还是我开口了:“你……这两年过得还好吗?”她拿手指往床上划着:“有什么好不好的。像我们这样的人,既不是名门之后,也没有什么学术界的关系,再混一年,回到那个江边小镇,当个教书匠,心满意足……”话,是冷冷的,最后还苦笑了一声,补充道:“比我妈妈那个教书匠强一点,她教小学,我教中学……” (陈建功《飘逝的花头巾》)

例(3)中将“有”替换为“无”也同样可以表达“她”对“我”的礼貌性否定,同时暗含一种无奈苦涩的味道。

二者之间的细微差异可以从结构与语义搭配的关系来看。首先,“什么A不A”本身就是对“A不A”这一结构的否定,表达一种反问的语气,“有”和“没”的加入从正反两个方向对反问的程度进行了强化或弱化。因此,例(1)中的“有”若换为“没”,则与后面的“大声吼道”在语义强度上不能形成很好的契合。也就是说,“没什么A不A(的)”的无标记用法是弱化反问或否定的程度,如果想通过它来表达较强的否定程度,则用有标记的形式,如:

(4)吴燕有点担心地说:“这么干,对你不好吧?”杨帆冷笑了两声说:“没什么好不好的!我就要让一些人知道,我不是软柿子,想怎么捏就怎么捏!再说了。现在不好好利用董中华和元振之间的矛盾,那不是太浪费了么?” (断刃天涯《仕途风流》)

例(4)中的“冷笑”和叹号都是对否定程度的补充加强,以弥补“没”在此格式中所带来的弱化。

三、“什么A不A”在互动中所体现的否定立场及其否定机制

(一)“什么A不A”的互动性及其回应式否定立场的表达

通过上一小节的语料分析发现,“什么A不A”更多出现于对话体中,且多位于话轮之首,例如:

(5)斐剑目注“四海浪荡客”道:“想不到在此幸遇祝老前辈,真是……” “四海浪荡客”醉眼一翻,怒声道: “小子无礼,什么老前辈不老前辈的……”斐剑一怔,倏有所悟,改口道:“祝老兄……”“什么老不老,祝兄仅够了!” (陈青云《三皇圣君》)

例(5)中“什么老不老”是对上一话轮中“祝老兄”的否定性回应,表达了一种明确的互动手段。这里的否定性回应并不是说完全否定对方所说的话,而是通过此结构对其中的“老”字进行否定,但其否定的结果也不是“不老”,而是“四海浪荡客”认为没有到需要用“老”字来表达尊敬的地步——这一点也可以从语境中对“老前辈”的否定体现出来。也就是说,在对话双方之间有一个程度量表,在双方的互动协商中,通过对“老前辈”“祝老兄”的否定达成了一个双方都能接受的称呼——“祝兄”。所以当我们用“什么A不A”来表达否定立场时,所否定的并不是“A”本身所具有的性质,而是“A”在当下语境中出现的合理性,对这种合理性的认知也体现了对话双方对各自社会身份、背景及对事物判断的认知。

在231条位于话轮中间的语料中,“什么A不A”前大部分是说话人对听话人的称呼或简要性回应,如:

(6)“安德烈,今天很是抱歉,尽管我认为你们的电影没有丝毫的问题,但是主教他……”一进办公室,海斯就对我表达的他的歉意。“海斯先生,不要说什么抱歉不抱歉的,我尊敬你,所以你的所作所为,没有什么错的地方,你是法典执行局的主席,自然要为大局着想,再说,有不同的意见就让他提出来,这也是民主嘛。”我摇头笑道。 (张云《导演万岁》)

(7)“外婆,你一定能看到这天的。外婆,您老身体还好吧?”“老骨头了,说不上什么好不好的,不过还能每天替你外公烧饭做菜洗衣。少宇,你什么时候能回来让外婆看看你啊!” (云天空《混也是一种生活》)

例(6)中“什么A不A”表现了说话人对“海斯先生”表达抱歉这一行为出现的合理性的否定立场,即说话人认为听话人没有做错的地方,因此也就没有需要抱歉的理由;“不要说”的出现也同时体现了这一点。例(7)中“老骨头了”是外婆对少宇所询问的“身体还好吧”的简要回应,也为“没什么好不好”的否定性回应做了铺垫;后面补充的“烧饭做菜洗衣”说明身体也不坏,共现的“说不上”也同时表达了“外婆”对这一问题的否定性立场,即不是说身体好或者不好,而是说到了这个年纪已经用不上“好”或“不好”来评价身体了。

当“什么A不A”位于话轮的末尾时,其前一般是对即将出现的否定性回应作出的解释,例如:

(8)听到何贵看不起自己儿子,师雨烟立即就反驳了回去:“范、施二位授徒众多,义儿在这些徒弟之中,还是身份高的呢。”“就一陕西小农户的儿子,有什么高不高的?” (曹剑《发迹》)

例(8)中“就一陕西小农户的儿子”是对即将出现的“有什么高不高”这一否定性反馈所作的铺垫,也是一种解释,表明这种身份用不上“高”或“不高”来评价。

以上分析了“什么A不A”出现在对话体中的不同位置以及其所表达的否定性回应的互动功能。其位于话轮之首、中间还是末端与说话人的回应方式有关,如果位于话轮之首,即先表明否定立场,再进行合理解释;如果位于中间或末端,则先解释再表明立场。从数据上来看,没有明显向其中一方靠拢的趋向。

另外,当“什么A不A”位于叙述体中,表达了作者与潜在读者或前文出现的观点的互动功能。例如:

(9)假如有人说我唱的跳的不够好,在感情上我还难以接受:这就是我的生活——换言之,是我存在的方式,我不过是嚷了一声,跳了一个高,有什么好不好的? (王小波《欣赏经典》)

(10)帽子上沾着泥土和草屑,帽顶上那个象征着品级的水晶顶子歪到一边,那两根同样象征着品级的野鸡翎子断了一根。这很不吉利,他想。去它的吧,他转念一想,如果刚才被马拖死,还有什么吉利不吉利! (莫言《檀香刑》)

例(9)中作者先假设了有人说“我唱的跳的不够好”,然后再通过“有什么好不好的”对这一观点进行否定性反馈;例(10)中则是通过“他”一个人想法的前后改变来对帽子上的泥土、草屑与吉利之间的关系作了不同的认知注解。这里的否定性回应与前文说的一样,并不是对“好”或“吉利”本身性质的否定,而是对它们出现在当下语境中的合理性的否定。

根据以上分析,可以得出两个方面的结论:

(1)“什么A不A”无论是在对话体中还是在叙述体中都含有互动交际的功能,这与前人的观点是一致的,即立场的互动特点不仅体现在对话中,还体现在书面语中。研究者大多将焦点集中于作者与读者、读者与文本之间的互动关系(Hyland &Tse,2005)。[9]

(2)“什么A不A”所表达的否定立场并不是对“A”本身所具有的性质特点方面的否定,而是对在当下语境中“A”出现的合理性的否定,进一步来讲,这里的否定立场不是对立场客体的否定,而体现了两个立场主体之间对某一立场客体所形成的不同认知的结果。

(二)“什么A不A”的否定机制

前人在研究“什么”的否定机制时有从历时角度分析的,如姜炜、石毓智[2];有从“疑善信恶”说来解释的,如袁毓林、刘彬[3];还有从主观性角度阐释的,如代丽丽[4]。从已有研究来看,“什么”能表达否定与其自身所表达的语义相关,也与使用者即人的心理因素相关。在分析“什么A不A”能表达否定立场的机制时,我们可以将其拆分开来解。首先“A不A”是一个正反问的疑问形式,表达对是否具有“A”的性质或特点的疑问,如“好不好”“热不热”等。而“什么”本身表达疑问,当其位于“A不A”之前时,从语义上来讲表达了对上述这一疑问的疑问,因此这里的疑问就不再是简单地对是否具有“A”的性质或特点的疑问,而是对这一疑问出现的疑问,且这一疑问不再是简单的疑问,而是反问,这一点可以从其前所共现的词语方面得到证明。

前文我们分析了与“什么A不A”共现的语言成分,其中有很多共现语言成分都是从正反两面成对出现的,如“有”与“没(有)”、“管”与“不管”、“谈得上”与“谈不上”等,那么为何语义相反的一对词语与“什么A不A”共现时所形成的语义倾向是一致的呢?我们可以从反问句的语义特点来进行类比。

董成如虽然不认同“什么”表达否定意义,却指出了它具有构成反问句的功能。[1]那么当“什么”具有构成反问句的功能时,其前所共现的词语在语义上的正反性并不影响整句表达的语义倾向性。例如,“我有什么错?”“我没什么错。”这两句虽然分别使用了“有”和“没”,但都表达了“我没错”这一观点。因此我们用“什么”表达反问功能时,否定的是其后出现的语言成分。以此类推,“什么A不A”否定的即是“A不A”,而“A不A”是一个正反问句。

四、结语

通过语料分析,我们发现能进入“什么A不A”中的形容词多数为积极性的性质形容词,“什么A不A”结构多出现在对话体中,也可以出现在叙述体中。其前共现的语言成分多为“有”和“没(有)”,其他较多的还有“管”类动词、言语类动词、心理类动词。“什么A不A”在语言使用的过程中体现了互动交际性的特点,表达了对在当下语境中“A”出现的合理性的否定,体现了两个立场主体对某一立场客体所形成的不同认知结果,这种否定立场的表达特点是“什么”本身具有的反问功能与“A不A”格式进行语义结合所形成的结果。