国内认知负荷理论研究评述

冯天敏 朱艳艳 柳丽丽

[摘 要]认知负荷理论是对教育教学起着重要指导作用的理论,为了解近年来国内关于认知负荷理论的研究进展,文章将采用内容分析法,对2005~2018年间发表在教育技术八大核心期刊上关于认知负荷理论的文献进行研究梳理,从年限、作者所在单位、研究主题等方面进行分析,且进行了细致类目的划分,以梳理国内认知负荷理论研究趋势,最后结合当下的智能教育背景进行思考,提出建议,希望能对以后的研究提供参考。

[关键词]认知负荷理论; 研究文献; 评述

[中图分类号]G652 [文献标识码]A [文章编号]1008-7656(2020)01-0038-06

認知负荷理论是由澳大利亚的认知心理学家Sweller于20世纪80年代提出,并应用于教育领域,认知负荷指的是学习者在学习或者解决复杂的任务时进行信息加工所需要耗费的认知资源总量。该理论被提出后,受到了广大学者的关注及研究,并且被广泛应用在教育领域中,尤其是在资源设计方面,成为影响广泛的教育理论之一。认知负荷理论以资源有限论和图式理论为基础。分为外在认知负荷、内在认知负荷和关联认知负荷,三者相加若超过了工作记忆的承载量,便会造成认知负荷,就会对学习效果造成不利影响[1]。

国内关于认知负荷理论的研究在2005年郭兆明等人发表《在多媒体学习中减少认知负荷的9 种方法》[2]后就陆续开始了,研究者们从理论发展、影响因素、应用研究、教学资源设计与开发、负荷测量等多方面进行了研究,尤其是在基于认知负荷理论的应用研究、教学资源设计与开发研究最多,解晓婵对2005至2014年关于信息技术环境下认知负荷理论的研究进行了分析[3],得出了认知负荷理论从我国研究开始后的10年的研究重心以及研究趋势,并提出建议。

当前我们处于智能时代,大数据以及云计算等智能技术的发展正在改变着人们学习、工作的方方面面,对教育领域产生了重大影响,认知负荷理论的应用也更加广泛,比如,界面设计者们可以通过眼动仪等智能设备,对学习者的学习过程进行监控,数据采集,分析产生认知负荷的因素,对界面进项改善,达到更好的学习效果。随着技术的推进,认知负荷理论的研究情况是否在改变,趋势又会有哪些变化,以此研究背景,文章以“认知负荷”为主题,以教育技术领域的核心期刊为数据来源,采用内容分析法,对2005年以来的关于认知负荷的文献进行分析、比较和整理,从而得出国内认知负荷理论的研究现状,希望能对以后的研究提供参考。

一、研究方法

(一)研究样本

研究以中国知网数据库所检索到的文献期刊为主要资料来源,以“认知负荷”为主题的期刊论文为研究对象,以教育技术领域的核心期刊为数据来源,包括《电化教育研究》《中国电化教育》《开放教育研究》《中国远程教育》《远程教育杂志》《现代教育技术》《现代远距离教育》及《现代远程教育研究》。检索时间为2005年1月1日到2018年12月31日,查找到文献139篇,通过查看文章摘要,排除相关性不高的文章,共计98篇期刊论文,以此98篇文献作为研究样本。

(二)研究方法

采用内容分析法,内容分析法是一种对传播所显示出来的内容进行客观的、系统的、定量的描述的研究方法[4],通过对检索到的关于认知负荷的文献进行分析、比较和整理,从而得出国内关于认知负荷理论的研究现状。

(三)研究维度与类目单元

根据对所选文献内容的阅读,从研究年限、作者单位分析和研究主题三个维度对所选的文章进行梳理,每一个主题下又分为若干类目单元。

二、研究结果分析

(一)描述性统计

1.研究年限分析

对于认知负荷理论的研究年限进行分析,有利于了解认知负荷理论的发展趋势。2005年,郭兆明等人在《中国电化教育》中发表题为《在多媒体学习中减少认知负荷的 9 种方法》[2]一文,研究了认知负荷的5个案例,并提出了减少认知负荷的9种方法,此后,中国学者开始了对认知负荷理论的广泛研究,通过对2005年到2018年八大核心期刊关于认负荷的文献进行了统计,得到如图1所示的发展趋势,可以看到,2005~2008年间关于认知负荷理论的研究比较少,主要集中在理论研究,以及减少认知负荷的相关策略研究,在2009年界内关于认知负荷的研究达到顶峰,占13.8%,主要集中在学习资源设计研究以及影响因素研究,可见学者们对认知负荷理论的研究更加深了一步,开始向设计与开发方面转移。2009年之后,学者们对于认知负荷理论的研究开始减少,处于曲折发展的状态,相关研究主要集中在应用研究,包括课件的设计原则、模式分析等方面。总体来看,2009年是一个分水岭,2009年前和2009年后均处于波动中,但是,学者们对于认知负荷的研究方向有所侧重,从理论层面的研究逐步转向应用层面,是一个逐步加深的过程。

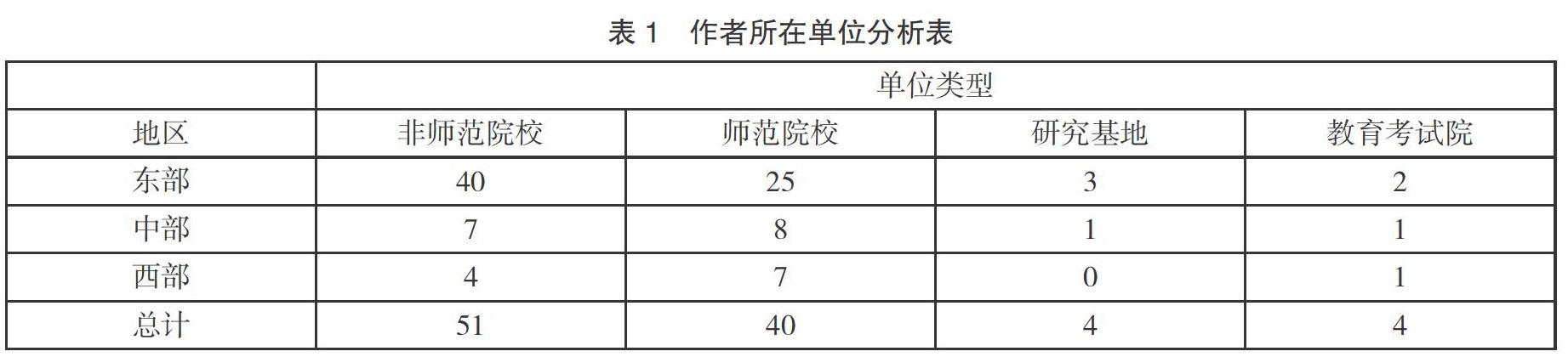

2.作者所在单位分析

对国内98篇关于认知负荷文献的作者所在单位进行分析,有利于了解国内关于认知负荷理论研究的地区差异,通过对作者的单位地区以及单位类型两个维度进行分析,得到如下页表1所示的结果。从单位类型来看,非师范院校对于认知负荷理论的研究最多,有51篇,占总篇数的52.0%;其次是师范院校,有40篇文献的作者来自师范院校,占40.8%;此外,辽宁省农村教育区域统筹与均衡发展研究基地与浙江省教育考试院的学者们也进行了在认知负荷理论的指导下的教研活动设计研究和认知负荷理论的影响因素研究。综上可见,认知负荷理论的研究已经引起众多高校的重视。从地区分布来看,东部地区对于认知负荷理论的研究远远超过了中部地区和西部地区,笔者猜测可能是与东部地区的学校较多有关,或者东部地区的经济水平较高,教育工作者们除了关注基本的教育教学工作外,也非常重视理论和教育教学的结合研究。

(二)研究主题分析

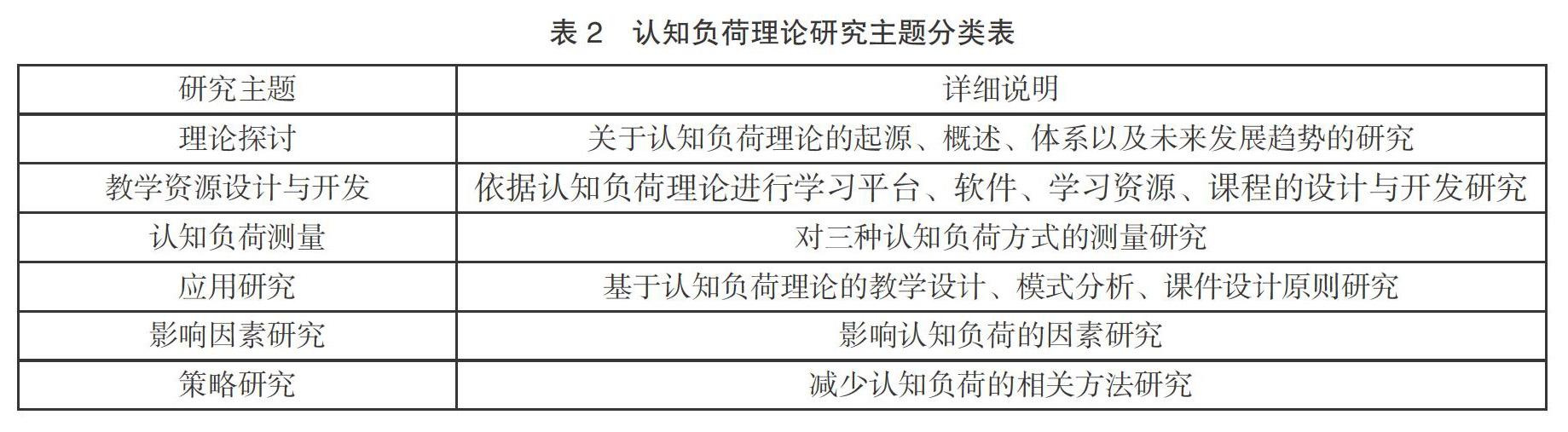

对于认知负荷理论的研究主题进行分析,有利于了解十几年来学者们对于认知负荷理论的研究主要集中在哪些方面,以及各研究主题下的进展情况如何,并发现当下研究所存在的不足之处,为今后的研究提供线索。笔者根据所研究文献的具体情况,将98篇关于认知负荷的文献进行分类,主题的详细说明如表2所示。

根据表2的关于认知负荷理论的研究主题分类,对98篇文献进行数量统计,得到研究主题分布情况(如表3所示)。

1.认知负荷理论研究

从表3中数据可以看到,在98篇研究样本中,关于认知负荷的理论研究文献数量并不多,有13篇,占13.3%。主要是关于认知负荷理论的概述与体系研究,以及对于未来认知负荷理论展望。

早在2007年,陈巧芬就对认知负荷理论的类型、教学效应以及发展进行了分析和展望,并对已有的认知负荷的测量方法进行了简要介绍[5]。但该文献在认知负荷理论发展部分,只对认知负荷以往的理论研究成果进行了概述,缺少具体的数据支撑。此外,张慧等人结合当下的智慧教育背景,提出了认知负荷理论在智能教育领域上认知负荷理论的应用,主要为自主学习、移动学习、游戏化学习、沉浸式学习、基于计算机的模拟学习等方面,并且提到未来认知负荷理论模型要进一步完善,理论对新兴教学方式的指导也更加重要[6]。这篇文章为今后的认知负荷理论的研究提供了很重要的线索,希望这一领域的研究者根据智慧教育发展实际,对认知负荷理论进行更加深入的探讨,但相关的综述研究要通过对文献进行分类统计,由具体数据得出发展趋势等。

2.教学资源设计开发研究

该主题的研究比例最重,占29.6%,可以看出,研究者对基于认知负荷理论的教学资源、多媒体学习软件的设计开发还是很重视的。该主题的研究也比较早,从2006年就开始了,该主题中基于认知负荷理论的网络课程和移动学习资源设计占了相当大的比重,多媒体软件设计次之。

网络课程和移动学习资源都是信息化教学资源的重要组成部分,都可以通过计算机网络技术,将教学内容以某种形式传递给学习者。代表性的文章有司国东等人的《认知负荷理论基础上的移动学习资源设计策略研究》[7]和杨哲等人的《基于认知负荷理论的网络课程设计研究》[8]。这两篇文章均以认知负荷理论为基础,分析小屏幕移动学习和网络课程设计中容易产生认知负荷的来源,进而从学习内容选择、界面设计、学习对象设计等方面提出降低学习者认知负荷的方法和策略,探索出了基于认知负荷理论的教学资源设计的基本规律。

在多媒体学习软件设计方面,华南师范大学的樊建华等人早在2006年就对多媒体信息加工的认知过程进行了详细的介绍[9],并基于以往研究成果总结了多媒体教学软件的制作原则,认为多媒体学习软件的制作应充分体现现代教育技术的特点,该文在认知负荷理论对多媒体学习软件设计方面指明了方向。

3.认知负荷测量研究

通过表3中数据可以发现,该主题的研究文献数量最少,仅有5篇,占5.1%。代表性的文章是白成杰的《e- Learning 环境中学习者认知负荷的测量》[10],文章先提出已有的单一测量方法的不足之处,并提出了综合性测量认知负荷的方法—“成绩测量+主观评定”,通过初测、复测、综评三个阶段进行认知负荷的测量,计算相关系数,得出可靠结论。这篇文章所提出的综合性测量方法可以说为以后的研究提供良好的借鉴,是一种新理念与新思想。总的来说,该主题的研究较少,可能与我国关于认知负荷测量研究起步较晚有关,而且在实施过程中操作难度较大,指标的获得较为困难,这都有可能影响学者们对于认知负荷的测量研究。笔者希望在以后的测量研究中,学者们要加强测量技术研究以及评估模型、评价指标的研究。

4.认知负荷理论的应用研究

由表3可以看到,关于认知负荷理论的应用研究文献数量也较多,占21.4%该主题下又分为基于认知负荷理论的教学设计、模式分析、课件设计原则研究三个二级主题,其中认知负荷理论在教学设计以及模型设计上的应用较多。

在基于认知负荷理论的教学设计研究上,代表性的文章是汪明等人的《基于认知负荷理论的有效教学设计研究》[11],他提出教学设计是否发挥效用主要取决于学习者的认知,有效的教学设计要做到对三种认知负荷的科学管理,并提出了各种降低内在认知负荷和外在认知负荷以及提高关联认知负荷的诸多策略。通过对该二级主题相关文献的阅读,笔者认为在基于认知负荷理论的教学设计研究上,今后可以进行更加深入的研究探讨,比如,当前的教学设计引起学习者认知负荷的原因探讨,或者可以通过教学设计案例来说明。

在基于认知负荷理论的模型设计研究上,代表性文章是司国东等人的《基于认知负荷理论的网络学习资源多层次模型》[12],分析了以往的网络学习资源设计的不足之处,如对学习者先前经验的考虑少、缺少丰富的学习案例等,以此提出了网络学习资源多层次模型,学习者可以根据自己的需求在多个学习内容层面之间进行转换。

应用研究是学习理论和教学实践相结合的研究,对于教育教学有很大的意义。在笔者看来该主题的文献虽然数量较多,但是研究层次和深度较浅,希望学者们可以结合相关的教学展开更加深入的探索。

5.认知负荷的影响因素研究

该主题的相关研究已经较为成熟,笔者将该主题下的研究分为单因素研究和多因素研究。在单个影响因素研究中,以实验研究为主,李金波进行了网络学习者状态元认知对认知负荷影响的实验研究[13],通过状态元认知对普遍应用的评估指标的影响,分析了狀态元认知与认知负荷之间的关系。在多个影响因素研究中,同样以实验研究居多,但研究更为复杂,因为涉及到多个影响因素、多种评估指标以及大量数据,研究任务较重、难度较大。

6.认知负荷的相关策略研究

在所有研究样本中,关于减轻认知负荷的相关策略研究还是比较多的,在该主题下,笔者将研究文献分为多媒体环境和网络环境下减轻认知负荷的策略研究两大类。代表性文章是《在多媒体学习中减少认知负荷的9 种方法》[2]和《利用概念图减轻远程学习者认知负荷的策略探析》[14],前者通过对5 个多媒体学习中认知超载的情境,并针对每个情境提出具体方法以减轻认知负荷,如删除无关材料、分割知识等。后者则对于远程网络学习的认知负荷进行分析,探讨出用概念图来减轻学习者认知负荷的方法。总的来看,该主题的文章基本上是先分析认知负荷来源,进而从外在认知负荷、内在认知负荷及相关认知负荷三个方面对学习者在多媒体环境和网络环境下的认知负荷策略进行研究。

三、思考与展望

通过对所选文献进行梳理,可以看出,关于认知负荷理论的研究从2005年开始后,一直处于动态发展中,各主题的研究也日趋成熟,研究主要集中在基于认知负荷理论的教学资源设计与开发研究和在教学设计等方面的应用研究上,但在研究方法以及理论研究深度上还存在不足,笔者结合具体的研究现状和当前的时代背景,提出以下思考与建议。

(一)加强理论在具体学科中的应用研究

在认知负荷理论的应用研究中,研究主要是在较大的层面上探讨基于认知负荷理论的教学设计、模式分析等,但是深度不够,缺乏对具体学科的具体研究,要考虑到不同的学科有其独特的的教学模式、教学策略等,如何结合具体的学科特点分析学习者的认知负荷情况尤为重要,在具体的学科教学中,可以通过不同的教学设计测量学习者的认知负荷,从而得到学习者的认知负荷来源,对教学设计进行优化,达到减少学习者认知负荷的目的,达到更好的学习效果。尤其要加强中小学阶段学科的认知负荷研究,若因为不适合的教学设计、教学模式导致学习者产生较高的认知负荷,进而降低其学习动机与学习兴趣,会对其更深层次的学习产生不利影响。

(二)研究方法单一,实证研究有待加强

通过对文献的阅读,近些年来对于认知负荷理论的研究大多是采用“文献分析法”,通过对以往认知负荷理论研究文献的分析,结合研究者的经验及认识,进行系统的梳理,主要还是停留在认知负荷“讲的是什么”的研究上,在影响因素研究以及相关策略研究中涉及了一些实验研究法,但也存在一些问题,有的研究对象是筛选出来的,缺乏普遍性,还存在着样本小等问题,影响了研究結果的可靠性。其他主题的研究方法比较单一,缺乏定量研究,应加强对认知负荷理论指导下的应用模式、教学原则等的实证研究,通过具体量化研究数据,得出可靠结论。

(三)结合智能教育背景展开深层次研究

当前我们处于智能时代,大数据以及云计算等智能技术的发展正在改变着人们学习工作的方方面面,已对教育领域产生重大影响,2018年9月第十一届国际认知负荷理论大会召开,为今后智慧教育环境下优化技术应用、提升学习资源设计、提升教学设计策略的目标提供了良好的线索。

在现有的文献中,基于智能教育背景的研究较少,且主要是关于智能环境下会出现的认知负荷问题研究,层次较浅。在智能教育背景下,技术发展了,但微课设计、智慧学习环境建设以及虚拟资源建设时更容易使学习者产生认知负荷,这时加强相关研究也显得愈加重要。

可以利用智能学习环境下的先进技术、丰富的学习资源进行深层次研究,笔者在基于H5的孤独症儿童情绪认知交互式软件研发过程中,结合孤独症儿童的情绪特点,以及孤独症儿童在情绪认知方面可能产生的认知负荷,在软件的界面设计、色彩搭配、动画人物的选择以及表情的细微表现等方面进行了细致的设计,这是认知负荷理论与教育资源设计的一个较好的结合。在智能教育背景下,还可以进行更深层次的研究,比如研究者可以以智能手机、平板、电脑等设备为载体,以课本、教学视频、电子课本为中介,以眼动仪等设备为监测工具,进行认知负荷的研究,从学习者的眼部运动轨迹、注视时间等方面,对学习者学习过程进行记录,通过对相关数据进行分析,结合问卷调查、访谈等方式,找到负荷来源,从而提升教学设计、优化教学资源界面设计,达到提升教学效果的目的。

综上所述,智能教育背景下的认知负荷研究非常重要,在未来网课设计、微课设计以及虚拟资源建设时更应该注重认知负荷理论对其的指导作用,希望研究者们加强相关研究。

四、结语

认知负荷理论作为影响广泛的教育理论之一,从多个维度对认知负荷理论的研究状况进行分析,有利于梳理认知负荷理论的发展脉络,整理近年来的研究热点,发现近些年在基于认知负荷理论的教学资源设计与开发和在教学设计等方面的应用研究较多,研究成果较为突出。但在认知负荷测量以及影响因素方面的研究较少,且具体学科的具体应用研究应该加强,这是以后研究者们可以加深研究的方向。

基于现在的智能教育背景,丰富的学习资源,多样的教学方式,学习者们的学习方式也发生了很大转变,更自由、更便捷,但不可否认的是,这些学习资源可能会给学习者产生更大的认知负荷,所以专家、学者、教师们还需加强研究,根据学习者的认知特点,将认知负荷理论与教学实际相结合,整合学习资源、学习环境,降低学习者的内外部认知负荷,提高学习效果。

[参考文献]

[1]龚德英.多媒体学习中认知负荷的优化控制[D].重庆:西南大学,2009.

[2]Richard E.Mayer,郭兆明,宋宝和,陈亮,张庆林.在多媒体学习中减少认知负荷的9种方法[J].中国电化教育,2005(8).

[3]解晓婵.信息技术环境下学习者认知负荷国内研究综述[J].中国医学教育技术,2015(6).

[4]谢幼如,李克东.教育技术学研究方法基础[M].北京:高等教育出版社,2006.

[5]陈巧芬.认知负荷理论及其发展[J].现代教育技术,2007(9).

[6]张慧,张定文,黄荣怀.智能教育时代认知负荷理论发展、应用与展望——“第十一届国际认知负荷理论大会”综述[J].现代远程教育研究,2018(6).

[7]司国东,宋鸿陟,赵玉.认知负荷理论基础上的移动学习资源设计策略研究[J].中国远程教育,2013(9).

[8]杨哲,钟生海.基于认知负荷理论的网络课程设计研究[J].现代远距离教育,2007(3).

[9]樊建华,金志成.认知负荷理论与多媒体学习软件[J].中国电化教育,2006(8).

[10]白成杰,曹娟.e-Learning环境中学习者认知负荷的测量[J].电化教育研究,2011(5).

[11]汪明,曹道平.基于认知负荷理论的有效教学设计研究[J].现代教育技术,2013(5).

[12]司国东,赵玉,宋鸿陟.基于认知负荷理论的网络学习资源多层次模型[J].中国电化教育,2013(2).

[13]李金波.网络学习者状态元认知对认知负荷影响的实验研究[J].现代远程教育研究,2010(2).

[14]李红梅,刘宁,李世改.利用概念图减轻远程学习者认知负荷的策略探析[J].中国远程教育,2007(8).

[作者简介]冯天敏(1970-),女,山东聊城人,聊城大学传媒技术学院副教授,研究方向:教学资源设计与开发;朱艳艳(1995-),女,山东聊城人,聊城大学传媒技术学院研究生,研究方向:教学资源设计与开发;柳丽丽(1998-),女,山东聊城人,聊城大学传媒技术学院本科生。

[责任编辑 孔文静]