提升中小学教师信息技术应用能力培训迁移效度的研究

[摘 要]文章以广西广播电视大学培训项目为例,开展提升中小學教师信息技术应用能力培训迁移效度的实践研究,认为该项目成功的关键在于采取了“培训前需求分析”“培训前学习引导”“互动性实践性的课程安排”“O2O混合培训模式”“全程学习支持服务”等培训迁移策略,进而提出“抓好培训三环节的迁移设计”“强化非正式学习能力的培养”“加强与参训教师所在学校的联动”等优化建议。

[关键词]中小学教师;信息技术应用能力提升;培训迁移效度

[中图分类号]G434 [文献标识码]A [文章编号]1008-7656(2020)01-0016-04

信息技术应用能力是“互联网+”时代下高素质教师的核心素养。自2013年实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程以来,相关培训的形式越来越丰富、范围越来越广,促使中小学教师的信息技术应用能力得到一定程度的提升,但诸多研究发现,由于培训回潮、学用脱节等问题,很多项目的培训迁移效度并不十分理想,正如有学者指出“如果以货币形式来衡量,很多培训项目大约只有10%的培训投入转化为受训者日后的工作行为”[1]。显然,这是对培训资源的浪费。因此,文章以广西广播电视大学(以下简称广西电大)中小学教师信息技术应用能力培训项目实施为例,旨在揭示影响中小学教师信息技术应用能力培训迁移效度的因素,并提出进一步改进的策略,为提高中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的培训迁移效度提供参考与借鉴。

一、关于培训迁移

培训迁移,由心理学中的“学习迁移”衍生,最早由企业培训的学者提出,其内涵经过国内外学者们的深入剖析得以不断夯实完善。以Latham和Wexley等为代表的学者,认为培训迁移是指“受训者将培训所学到的知识、技能和态度应用到工作中的程度”[2]。后来,以Baldwin和Ford等为代表的学者进一步充实了该定义,认为培训迁移是指“在培训中习得的知识、技能和态度在实际工作中的应用,以及接下来在一定时间内的保持”[2]。随着不断深入研究,学者们对培训迁移内涵的认识更加透彻,我国学者李磊归纳指出,培训迁移离不开三个特点:“一是参训个体对培训内容的掌握,二是受训者在工作中应用新知识的程度,三是受训者持续应用培训所学,对工作具有促进意义并能够产生实际绩效”[2]。

可见,培训的终极目标就是实现有效且高效的培训迁移。然而,根据国内外培训迁移相关研究表明,培训迁移会受到迁移动机(个人因素)、迁移设计(培训设计因素)、迁移氛围(环境因素)等诸多因素的制约和影响,不会自然而然地发生。因此,研究如何针对培训迁移影响因素采取有效策略促进培训迁移效度的提高是十分必要的。

二、广西电大提升中小学教师信息技术应用能力培训迁移效度的实践探索

选择以广西电大为例,是因其自2013年起,连续多年承办“国培” “区培”的各类教师培训项目,其中,2016~2017年承办的“创新实验区专家团队研修”“教师工作坊坊主培训”“信息技术与课堂应用薄弱地区学校领导培训”等3个中小学教师信息技术应用能力提升工程项目均分别在当年度广西教育厅组织的项目绩效考核中荣获了同类项目第一名的佳绩,究其原因主要得益于采取了如下培训迁移措施。

(一)培训前需求分析

培训前需求分析是广西电大培训项目实施过程中的一个非常关键的环节。在项目集中面授培训前,广西电大项目组都会通过QQ、电子邮件等方式主动与参训教师取得联系并进行训前在线问卷调查,以了解参训教师的个人基本信息和培训需求,从而有针对性地设计培训内容。只有培训内容与参训教师的实际需求相一致时,参训教师从中获取知识、技能、态度的积极性才会高,而参训教师积极学习积极性是促进培训正向迁移的重要因素之一。这一理念在国外学者的研究中得到了印证,如 Swanson、Gaudine等均认为进行需求分析对于提高培训效率是很有益的,如果培训内容不是基于需求分析而设计的,培训迁移将很难出现[3]。

(二)培训前学习引导

在项目集中面授培训开始前,广西电大就充分利用网络平台优势为培训项目搭建了专门的网络研修社区,提前上传相关培训资源,开展基本参训技能预培训,并引导参训教师自主在线阅读学习和参与培训前在线交流、讨论。该环节的设计让参训教师在集中面授培训前就能明确培训目标、清楚培训任务、了解培训内容,为他们能有目的、积极地参与后续培训学习奠定基础;同时,能让培训专家、参训教师间提前预热,拉近关系,快速进入培训状态。正如国外学者Hicks和Klimoski研究发现,培训实战预演可以提高受训者的动机水平;Baldwin等认为,在培训前获得培训信息的受训者具有较高的将学习应用到工作中的动机[3]。

(三)互动性实践性的课程安排

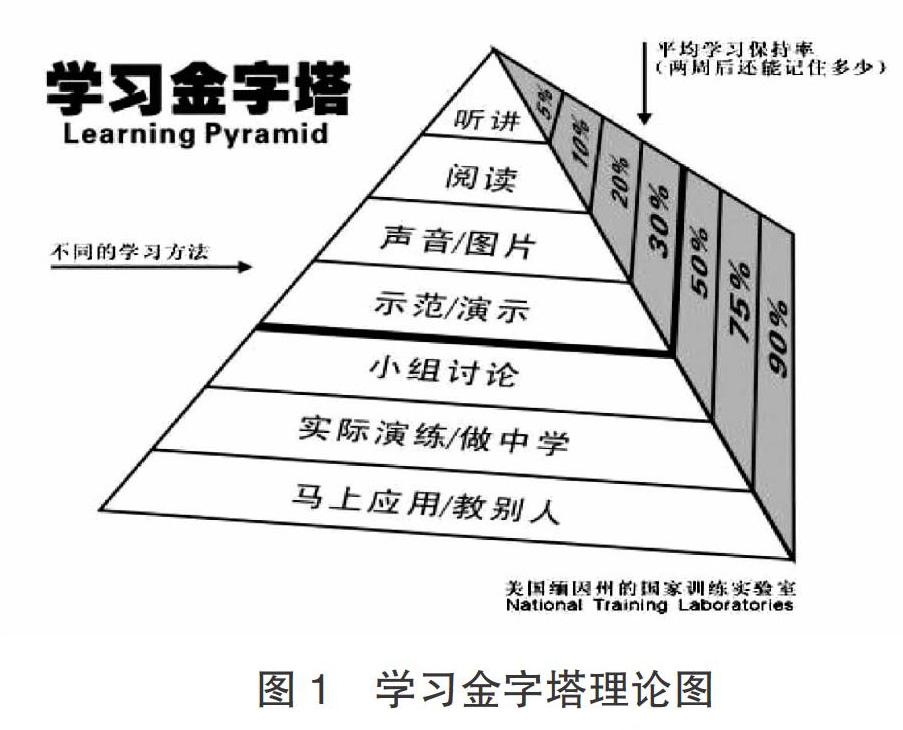

广西电大基于参训教师均是成人学习者的特点,集中面授培训课程基本是按实用理论、实景课堂、实在研讨、实效体悟的原则来设计培训课程,课程形式主要包括专家讲座、互动研讨、创设情景、案例分析、听课评课、观摩展示等,突出专家诊断与指导,注重参训教师参与互动、情景体验,有利于推动参训教师主动学习与深入思考,促进有效迁移。据国外学者Lim等研究发现,实现培训环境与实践环境的一致性,可以提高培训迁移;Elshout等人发现,通过指导让学员自主发现一些概念和原理,能让受训者更为积极地应用所学,更好地整合现存知识结构;Silberman等指出,主动学习可以提高学习效果且减少负面结果;Burke等人发现,运用活动、反馈、讨论等形式进行培训,能够提高培训效果且减少负面影响[3]。同时,根据美国学者Dale提出的“学习金字塔”理论(见图1),学习两周后的平均学习保持率在30%以下的,都是个人学习或被动学习,而平均学习保持率在50%以上的,都是团队学习、主动学习、参与式学习、实践导向学习。

图1 学习金字塔理论图

(四)采取O2O混合培训模式

广西电大充分发挥信息平台优势,采用由集中面授培训、网络研修、校本研修等多种方式组合的O2O(即Online To Offline,线上到线下)混合培训模式进行培训。该模式对于促进培训迁移具有重要作用:有效集成了集中面授培训的深度学习,网络研修的随时随处、可持续、自主学习和校本研修的迁移应用再学习的优点,使培训所获的知识、技能的保持时间得以延长,并在迁移应用中不断学习、反思推动知识、技能得以不断深化和提高。一项由COMTIA和Thomson Prometric公司做出的研究报告也指出:混合式学习是培训高效率的方法[4]。

(五)实施全程学习支持服务

学习支持服务理念源于英国远程教育学家Sewart提出“持续关注”理论,认为应该对学生提供更多的持续关心、咨询和教学辅导,否则会影响学习效果[5]。广西电大把学习支持服务理念贯穿于培训前、培训中、培训后整个过程。培训前,开展训前预培训,让参训教师提前了解或熟悉培训方式、培训内容;建立网络研修社区、QQ群、微信群,让培训专家、参训教师间提前沟通,缩短培训适应时间。培训中,主动跟踪收集参训教师的学习困难与学习诉求,针对性地提供线上与线下相结合的各种学术性支持服务,以及全面周到的非学术性支持服务。培训结束后,通过网络研修平台、班级QQ群、微信群等引导参训教师将培训所学迁移应用于工作实际,着力营造迁移氛围并持续提供训后远程学习支持服务,以促使参训教师持续保持迁移行为,不断深化培训迁移程度,加速专业化发展。

三、进一步提升中小学教师信息技术应用能力培训迁移效度的策略

(一)抓好培训三环节的迁移设计

根据广西电大中小学教师信息技术应用能力培训项目实施经验:第一,迁移设计(指为促进培训迁移而进行有目的和有意识的培训设计活动)是提升培训迁移效度的重要途径之一;第二,迁移设计可直接影响培训迁移效度,也可通过迁移动机、迁移氛围间接影响;第三,尽管培训迁移发生在培训后,但是培训迁移影响因素可能来自训前、训中、训后,因而迁移设计也应包括训前、训中、训后三个环节,以便提高培训迁移效度。

(二)强化非正式学习能力的培养

在广西电大中小学教师信息技术应用能力培训项目实施中发现:提供持续的训后学习支持服务对促进迁移的有效发生和持续保持具有重要意义,且训后学习支持服务持续的时间和质量往往与培训迁移效度成正比,但实际上又难有培训机构能无限期提供高质量的训后学习支持服务。这主要有两方面客观原因:一是人力资源有限,难以坚持长期关注已结业的参训学员;二是培训经费有限,训后专家指导服务、训后回访等都是需要一定的财力支持的,有限的培训经费难以支撑长期的训后跟踪指导服务。如何解决这一难题呢?据研究发现,在个体职业发展中有 70%~80%的职业技能来源于非正式学习。所谓非正式学习,是指学习者以非教学性质的交往和沟通方式,在非正式学习的场所、实践、环境中获取新知的一种非制度化、非结构化的学习方式,因其自主性、社会性、泛在性、持久性等特点,使其具有明显的“长尾效应”。因此,在教师培训过程中,有意识地强化参训教师非正式学习能力培养、促进非正式学习行为习惯养成,尤其是加强训后非正式学习圈搭建,对于解决培训机构训后无限期、高质量学习支持服务的难题具有重要意义。

(三)加强与参训教师所在学校的联动

调查发现,广西电大在项目实施过程中与参训教师所在学校之间的联动不多,而这一现象在其他培训机构中也普遍存在,造成这一现象的原因是培训机构是培训的唯一实施主体、责任主体。实际上,按照期望理论和目标设置理论,参训教师所在学校关于培训迁移的激励制度、工作承诺等,对于激发参训教师培训迁移动机具有重要作用。同时,参训教师培训返岗后,所在学校是否具有正向的迁移氛围(领导支持、同事支持、技术支持、机会支持等)对参训教师能否将培训所学持续有效应用到工作实际中具有重要影响。因此,培训机构应主动加强与参训教师所在学校的联动,充分发挥参训教师所在学校在激发参训教师迁移动机、营造支持迁移氛围环境等方面的积极作用,促进参训教师在工作中积极、持续地应用培训所学,提高培训迁移效度。

[参考文献]

[1]刘雪峰,王晓冰.培训转移研究的回顾与展望[J].管理科学文摘,2003(12).

[2]李磊.云南省中小學教师信息技术应用能力培训迁移的影响因素及对策研究[D].昆明:云南师范大学,2019.

[3]魏钧,魏妍妍.培训迁移的干预策略及其效果[J].心理科学进展,2009(1).

[4]梁俊娜,时锦雯.教师信息技术应用能力提升培训支撑体系的建设——以广西中小学教师为例[J].广西广播电视大学学报,2015(3).

[5]荊永君,李昕.持续关注理论视角下的教师培训迁移支持服务研究[J].中国电化教育,2014(11).

[作者简介]梁俊娜(1984-),女,壮族,广西宜州人,广西广播电视大学助理研究员,硕士,研究方向:远程高等教育。

[责任编辑 时锦雯]