群际接触研究进展与趋势

韦宏霞 叶一舵 周琨武

[摘 要]群际接触被认为是减少群际偏见、增加群际信任和促进群际关系的有效干预策略。采用CiteSpace软件对Web of Science核心合集数据库2008~2019年间群际接触研究的1674篇文献进行可视化分析。研究发现:在这期间,群际接触研究发文量呈逐年稳步上升趋势,以社会心理学为主要学科背景,研究主体主要集中在美国;研究内容主要聚焦于群际接触理论、群际态度、群际焦虑、减少偏见等主题,形成了包括直接接触和间接接触、群际接触改善群际偏见的作用机制、群际接触干预策略等知识基础。研究趋势主要包括积极接触、消极接触、社会变迁研究等。

[关键词]群际接触;研究状况;可视化分析

[中图分类号]G95 [文献标识码]A [文章编号]1008-7656(2020)01-0029-09

群际接触(intergroup contact)是由美国社会心理学家Gordon W. Allport于1954年在其经典著作《偏见的本质》(The Nature of Prejudice)中详细阐述的观点,他认为,在地位平等、共同目标、合作、权威(制度、风俗)支持等四个最佳条件下的接触普遍能够减少群际偏见从而提升积极群际关系[1]。Allport提出接触假说后,有大量研究证实了群际接触的确可以减少群际偏见。目前,国内外已有研究者从不同角度对群际接触领域研究进行综述,比如,郝亚明[2]从群际接触的效力、最优条件、作用机制以及面临的困境等四个方面回顾了西方群际接触理论的研究进展;陈晶和佐斌[3]对Allport的接触假说、他人对接触假说的质疑、Pettigrew提出的群际接触理论模型等进行了述评;李森森等[4]详细介绍了群际接触的理论发展、群际接触减少偏见的作用机制;Dovidio等[5]回顾了接触假说的发展历史,介绍了该领域的最新发展以及未来的研究方向。然而,这些综述主要是对现有研究知识进行归纳和概括,而没有采用计量学的方法对群际接触研究状况进行探讨。因此,有必要对国外群际接触领域研究状况进行总结,梳理该领域研究现状、热点与趋势,为后续研究提供参考。

一、数据收集及研究工具

文章的数据来源于Web of Sience(WoS)核心合集数据库。以“群际接触(intergroup contact)”进行主题检索,文献检索时间跨度设置为2008~2019年,文献类型选择“Article”“Review” 和“Proceeding Paper”,共檢索出1674篇文献,数据检索及下载日期为2019年5月9日(2019年的数据仅包含4月份之前)。采用Execl软件、CiteSpace5.3.R11软件,以及WoS平台自带的分析检索工具来对数据进行统计,以便研究者能够直观地了解到现阶段群际接触的研究热点、研究的知识基础等信息。

二、数据分析

(一)研究现状分析

1.发文数量分析

一般来说,年度发表论文数量被认为是评价某研究领域发展现状和趋势的重要指标之一。从文献分布情况来看,2008~2019年,关于群际接触的研究文献总体上呈现平稳上升趋势,这说明群际接触领域已经受到了研究者的普遍关注(见图1)。

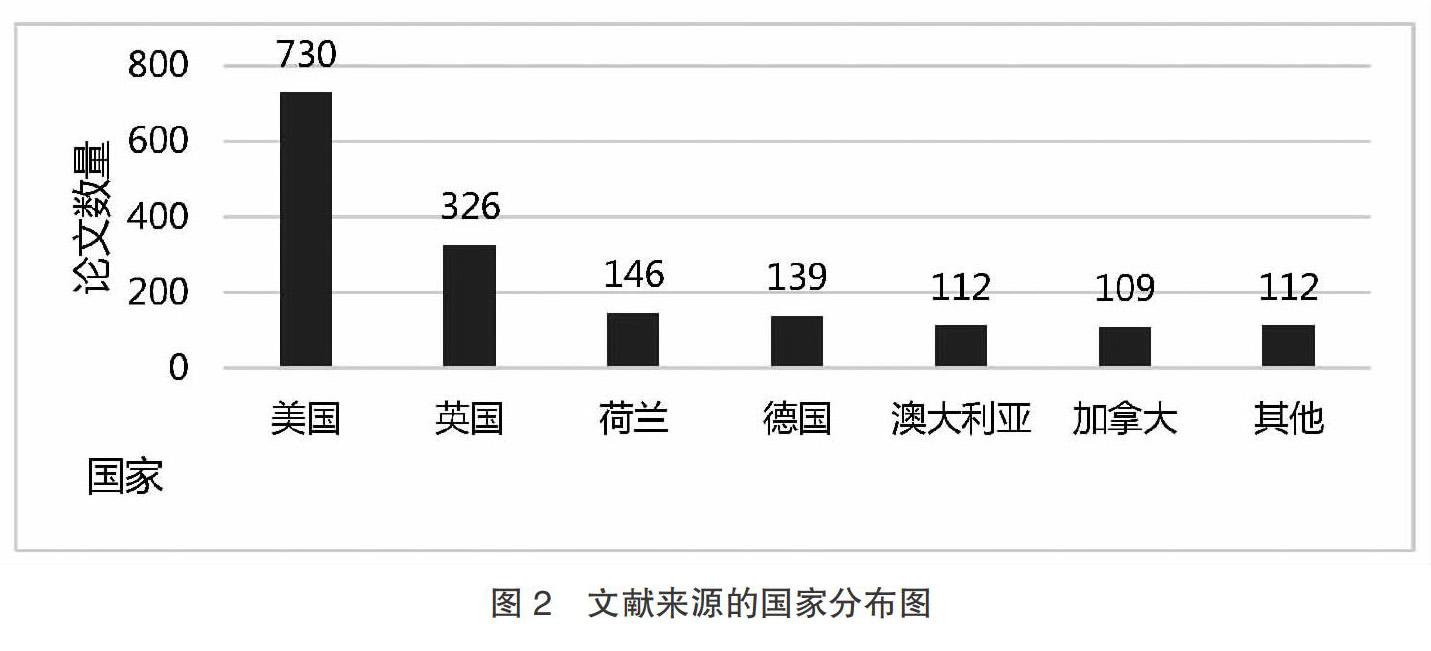

2008~2019年,对群际接触研究最多的国家依次是美国、英国、荷兰、德国、澳大利亚、加拿大。这些国家均为移民国家,移民与当地区民之间的群际关系一直是政府重视的问题,其中,美国对群际接触的研究数量高达730篇,占比例约为44.6%(见图2)。

2.学科领域分布

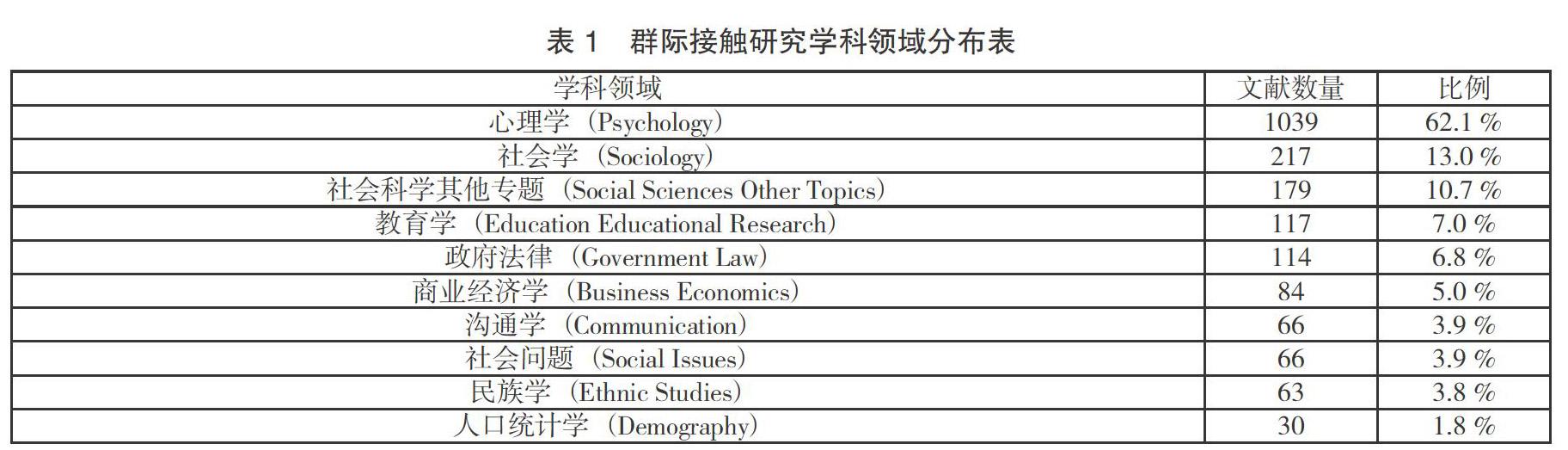

2008~2019年,群际接触的研究涉及多个学科,主要包括心理学、社会学、社会科学其他专题、教育学、政府法律等,体现了该研究领域的多学科、跨学科的研究视角,其中,从心理学视角探讨群际接触问题的文献数量多达1039篇,占比例约为62.1 %(见表1)。

3.合作作者分析

选取时间跨度(Time Slicing)为2008至2019年,以3年为一个时间切片,结点类型(Node Types)选择“author”,在结点选择(Selection Criteria)一栏中选择“Thresholds”,形成群际接触合作作者网络图。图中一个节点表示一位作者,节点大小表示作者的发文数量,节点越大表示发文数量越多,节点之间连线的粗细与作者合作强度正相关。群际接触领域研究合作作者分布呈现“整体集中、部分分散”的状态。从合作强度来看,合作关系较为紧密的是以Miles Hewstone、John F.Dovidio、Richard J. Crisp和Linda R. Tropp为核心的四大科研团队。图谱中最大的节点是以Miles Hewstone为核心的研究团队,发文数量为70篇(见图3)。其中,Hewstone是牛津大学实验心理学系“牛津群际冲突研究中心”主任、英国科学院院士,他的研究主题主要包括偏见、刻板印象、群际接触、群际冲突以及种族隔离与融合。

(二)知识基础分析

通过文献共被引分析来了解群际接触研究领域的知识基础,那些具有高共被引频次的文献被认为是对该研究领域作出重大理论创新的、最有可能形成该研究领域前沿热点的关键节点文献(见表2)。

从表2中可以看出,这5篇文献的共被引频次均较高,这些文献为群际接触研究领域的发展奠定了良好的知识基础。其中,共被引频次排在第一位的是Pettigrew 和Tropp于2006年发表在《Journal of Personality and Social Psychology》的《A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory》。作者通过采用元分析的方法对选自38个国家的515个研究(n=250089)进行分析,研究结果表明群际接触的确会减少群际偏见,而且这一接触效应可以推广到外群体成员中。同时,该研究也论证了Allport的最佳接触条件并非产生积极群际接触效应的必要条件,研究特征及被试特征(如研究环境、被试的年龄和性别、与接触有关的群体类型)也是群际接触效应的重要调节变量[1]。

共被引频次排在第二位的是Pettigrew和Tropp于2008年发表在European Journal of Social Psychology的《How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators》。该文献重点探讨对外群体的了解、群际焦虑、共情/观点采择等几个变量在“群际接触减少偏见”过程中的中介效应。结果表明,相对于对外群体的了解这一认知因素,情感因素(焦虑降低和共情增加)是群际接触效应的主要中介变量[6]。

排在第三名的是Hewstone和Brown于2005年发表在《Advances in Experimental Social Psychology》的 《An integrative theory of intergroup contact》,共被引频次为158。两位作者通过对群际接触模型、群际接触效应、群际接触与群际态度的作用机制等主题进行回顾,指出只有对群际接触理论进行整合,才能更好地发挥群际接触在减少偏见、产生更有利的群际态度和刻板印象等方面的作用[7]。

排在第四名的是Binder等四人于2009年发表在《Journal of Personality and Social Psychology》的《Does Contact Reduce Prejudice or Does Prejudice Reduce Contact?A Longitudinal Test of the Contact Hypothesis Among Majority and Minority Groups in Three European Countries》。四位作者通过采用纵向研究方法对来自德国、比利时和英国的1655名学生(少数群体512名/多数群体1143)进行实地调查,验证了“是接触减少偏见,还是偏见减少接触”这一研究设想。路径分析的结果显示:群际接触普遍减少偏见,偏见反过来也会减少群际接触[8]。

位居第五的是Pettigrew、Tropp和Wagner于2011年发表在《International Journal of Intercultural Relations》的《Recent advances in intergroup contact theory》,共被引频次为126。三位作者从群际接触是否可以减少偏见、不同目标群体的接触效应、跨群体友谊的重要性、接触效应的泛化、间接接触和消极接触效应等方面对群际接触理论的研究进展进行述评[9]。

(三)研究热点及前沿分析

1.研究热点分析

在文献计量学中,通过关键词共现分析可以概括出群际接触研究热点。采用CiteSpace软件分析数据,统计出群际接触研究中的高频关键词(见下页表3)。通过对表3中的数据进行分析,2008至2019年间,群际接触研究热点具有以下特点。一是以社会心理学作为主要学科视角。表3中出现了社会认同、社会距离、偏见等高频关键词,这些关键词都属于社会心理学分支下的研究方向。因此,群际接触受到社会心理学研究者的广泛关注。二是以特殊人群为主要研究对象。表3中出现了男同性恋、外群体成员、少数群体等高频关键词。三是考察不同类型、效价的群际接触。表3中出现了直接接触、扩展性群际接触、积极接触、消极接触、群际态度、积极态度、消极态度、外群体态度等高频关键词。其中,群际接触可以分为两种类型,即直接接触和间接接触,从接触效价的角度可以将群际接触分为积极接触和消极接触。四是注重群际接触的理论及实证研究。在理论研究方面,表3中出现了接触理论、群际接触理论、接触假说、社会支配取向等关键词;在实证研究方面,表3中出现了结构方程模型、中介作用、控制组等高频词汇。

2.研究前沿分析

在文献计量学中,突现词(burst)是指在某个时间段内出现频次突然增加的关键词,突现强度越高的关键词越能代表研究领域的前沿。通过CiteSpace软件操作,可以检测出21个突现词。对这些突现词进行分析发现,社会变迁(social change)、种族差异(ethnic diversity)、集体行为(collective action)、减少偏见(reducing prejudice)、消极态度(negative attitudes)、社会环境(social context)、族群(ethnic group)、男同性恋(gay men)、种族认同(ethnic identity)、性别偏见(sexual prejudice)、族际接触(interracial contact)等关键词成为群际接触研究的前沿。此外,从表4还可以了解到这些突现词突现的生命周期以及突现的强度。一般认为,突现词的生命周期为2~3年,之后就会逐渐消失或者被其他关键词所取代。表4中大多数突现词的生命周期为2~3年,而2016至2019年期间突现的两个關键词,即“积极接触(positive contact)”和“外群体成员(outgroup members)”持续的时间为4年。同时,积极接触(positive contact)和消极接触(negative contact)这两个关键词的突现强度都比较高,而且突现的生命周期相对较长。这说明在群际接触研究领域中研究者一直重视外群体成员的积极群际接触与群际态度关系的探讨,同时研究者也开始关注消极群际接触效应(见下页表4)。

三、讨论

(一)群际接触研究现状

从2008年以来,群际接触领域研究的发文数量呈平稳上升的趋势,该领域研究主要集中在美国,而且以社会心理学为主要学科视角。这可能与群际接触理论是由美国的社会心理学家提出有关。自从1947年美国康奈尔大学社会心理学家Williams在专著《群际紧张的减少》(The Reduction of Intergroup Tensions)中首次对“群际接触理论”进行系统阐述之后,研究者们开始对这一理论进行严谨的验证。美国社会心理学家Allport作为群际接触领域研究的集大成者,1954年在其经典著作《偏见的本质》(The Nature of Prejudice)中详细论述了群际接触理论,并提出了接触假说。后续群际接触的相关研究大都是以Allport所提出的接触假说作为理论依据,同时,面对诸如种族隔离、种族偏见、种族冲突等社会问题,积极群际接触被认为是可以有效减少群际偏见或群际冲突、增加群际信任或群际宽恕,从而建立和谐群际关系的做法。

(二)群际接触研究的知识基础

从近12年来群际接触高频共被引文献中可以归纳出该领域研究的知识基础,主要包括群际接触的类型、群际接触改善群际偏见的心理机制、群际接触干预策略三个方面。

1.直接群际接触和间接群际接触

根据早期的群际接触假说,群际偏见是由于一个群体对另外一个群体缺乏足够信息或存在错误信息,直接接触则为双方提供了获取新的信息以及澄清错误感知的机会。经过大量的实验研究发现,在群体双方地位平等、有共同目标、合作、权威支持这四个最佳条件下的直接群际接触可以减少对外群体的偏见 [1]。然而,在现实生活中群体之间往往缺少直接接触的条件或机会,比如双方地位不平等、缺乏共同目标、存在各类竞争等,因此有研究者考察了间接群际接触及其效应。间接群际接触是一种非面对面的群际接触形式,主要包括扩展性群际接触(extended contact)、想象性群际接触(imagined contact)以及替代性群际接触(vicarious contact)。扩展性群际接触效应指的是如果个体得知内群体成员与外群体成员之间具有友谊关系,可以有效减少个体对外群体的偏见,从而改善对外群体的态度[11]。想象性群际接触假说认为,从心理上模拟与外群体成员的积极互动能够改善群际态度、增加群际信任和减少群际偏见、促进积极的群体关系 [12]。替代性群际接触是指个体通过观察内群体成员与外群体成员成功互动的过程,从而改善对外群体的态度 [13]。随着网络时代的到来,虚拟社会中的接触成为人们日常生活的一部分,有研究者因此提出了网络群际接触(internet contact)这一新型的替代性群际接触 [14]。有研究者通过总结分析,认为间接群际接触可以有效减少人们对外群体的偏见[15]。可见,直接或间接群际接触都能够有效减少群际偏见从而改善群际态度。

2.群际接触改善群际偏见的作用机制

在证实了群际接触的确可以减少群际偏见之后,研究者普遍关注的问题是群际接触改善群际偏见的作用机制具体是怎样的。为了回答这个问题,研究者不仅考察了研究情境、群体类型以及接触条件等客观因素,还考虑了共情(观点采择)、对外群体的了解以及群际焦虑等主观因素,并进一步探讨了影响群际接触效应的中介变量和调节变量。比如,Pettigrew 和Tropp在研究中指出,接触条件、研究及被试特征(如研究环境、被试的年龄和性别、与接触有关的群体类型)在 “接触-偏见”效应中是重要的调节变量[1],而对外群体的了解、群际焦虑、共情/观点采择等在“群际接触减少偏见”过程中起重要的中介作用[6]。Turner等人为,扩展群际接触是通过群际焦虑、对内群体和外群体规则的感知、把外群体纳入自我中等变量的中介作用来减少群际偏见的[16],艾娟总结了扩展群际接触的作用机制,指出“群体准则知觉的差异性、社会意识态度的特点、内群关系的紧密性、与外群体直接接触的机会多少”等调节变量或促进或阻碍了扩展群际接触效应[11]。Voci和Hewstone在一项有关意大利移民群体间接触效应的调查中,考察了焦虑的中介作用和群体显著性的调节作用[17],Mazziotta等则认为替代接触和群际态度之间的关系是由自我效能预期和群体间不确定性感知依次调节的[18]。

3.群际接触作为实践干预策略

群际接触作为改善群际态度、促进群际关系的一种有效干预策略已经被广泛认同。有研究表明,直接群际接触可能是减少艾滋病相关污名对受污群体影响的一个关键因素[19],而采用专家讲座与直接接触相结合的干预方式可以有效减少精神疾病的污名化[20]。在现实情境中,群体间的直接接触的机会很少或者积极的接触条件难以满足,因此研究者还考察了间接接触的干预效果。有研究者认为,想象性接触促进群际接触意愿的程度要比改善群际态度的作用更大[21]。替代性接触既可以增加参与者参加直接跨群体接触的意愿,也可以改善参与者对外群体成员的态度[19]。可见,不同群际接触类型在增进群际关系方面各有优势。然而,目前研究者主要针对单一的群际接触效应进行考察,缺乏从综合视角对不同群际接触类型改善群际态度的效应进行研究。有研究者建议在进行社会干预的时候,前期阶段可以先采取想象性接触干预,随之进行扩展性接触,当人们意识到群体边界的可渗透性时,再创造面对面的接触,这样可以减少群际焦虑,并取得最优的群际接触效果[12]。

(三)群际接触研究热点和前沿

1.群际接触研究热点

目前,群际接觸研究热点主要包括积极态度、群际焦虑、消极态度、积极接触、外群体成员、种族差异、少数群体、减少偏见、接触理论、中介作用等。群际接触研究的最初目的是考察如何减少种族或民族间的偏见。随着研究的深入,研究者发现群际接触不仅对参与研究的被试产生效应,这一接触效应还可以推广到外群体成员。

自从1954年美国社会心理学家Allport提出接触假说后,研究者采用了实验研究(主要是准实验研究)、纵向研究、元分析、问卷调查等方法,对群际接触与群体态度的关系及作用机制进行了大量的实证研究,因此,控制组、中介作用、结构方程模型等关键词崭露头角。通过构建结构方程模型,探讨群际接触与群际态度的关系;通过考察中介变量和调节变量,了解群际接触与群际态度的作用机制,这为后续研究者开展群际态度比如群际偏见、群际信任、群际宽恕等的干预研究提供参考。

2.群际接触研究前沿

通过关键词共现分析可以找到代表群际接触领域研究前沿的突现词,主要包括社会变迁、积极接触、消极接触等关键词。近年来,随着社会变迁以及经济全球化,人与人之间、群体与群体之间、各个种族或民族之间,以及各个国家之间的接触日趋频繁。这种接触可能是积极的,也可能是消极的,积极接触可以有效促进群体间的积极态度,而消极接触往往会引发群体间的消极态度。因此,社会变迁、积极接触、消极接触等这些主题均引起研究者们的关注。

四、结论及启示

文章采用CiteSpace软件对WoS核心集合中2008~2019年间以群际接触为主题的1674篇文献进行可视化分析,以知识图谱的形式呈现了群际接触领域研究的发文数量、合作作者、研究热点和研究前沿等信息,得出以下结论。

首先,近12年群际接触研究年度发文数量量呈稳步上升趋势、且集中在美国,并以社会心理学领域研究为主。作者合作分布呈现“整体集中、部分分散”的特点,主要形成了以Miles Hewstone、John F.Dovidio、Richard J.Crisp、Linda R.Tropp为核心的四大科研团队。

其次,群际接触研究领域的知识基础包括直接接触和间接接触、群际接触改善群际偏见的作用机制、群际接触作为实践干预策略等三个方面。

最后,群际接触研究热点包括积极态度、群际焦虑、消极态度、积极接触、外群体成员等,研究前沿包括社会变迁、积极接触、消极接触等。

群際接触领域研究热点和前沿、研究的知识基础等信息对我国心理健康教育问题具有重要的参考价值。需要强调的是,群际接触理论被认为是在四种最佳接触条件下才发挥其积极促进群际关系的作用。因此,国内学者需要在借鉴国外群际接触研究成果的同时,发展适合我国国情的群际接触理论并积极开展相应的实证研究。

[参考文献]

[1]Pettigrew.T.F.,Tropp.L.R. A Meta-analytic Test of Intergroup Contact Theory[J].Journal of Personality and Social Psychology,2006,90(5).

[2]郝亚明.西方群际接触理论研究及启示[J].民族研究,2015(3).

[3]陈晶,佐斌.群际接触理论介评[J].心理学探新,2004(1).

[4]李森森,龙长权,陈庆飞等.群际接触理论—一种改善群际关系的理论[J].心理科学进展, 2010(5).

[5]Dovidio, John F., Gaertner, SamuelL.,

Kawakami,Kerry. Intergroup Contact:The Past, Present,and the Future[J].Group Processes and Intergroup Relations,2003,6(1).

[6]Pettigrew. T. F.,Tropp. L. R. How does Intergroup Contact reduce Prejudice? Meta-analytic Tests of Three Mediators[J].European Journal of Social Psychology,2008,38(6).

[7]Hewstone.M.,Brown.R.An Integrative Theory of Intergroup Contact[J].Advances in Experimental Social Psychology,2005(37).

[8]Binder.J.,Zagefka.H.,Brown.R.Does Contact reduce Prejudice or does Prejudice reduce Contact? A Longitudinal Test of the Contact Hypothesis among Majority and Minority Groups in Three European Countries[J].Journal of Personality and Social Psychology,2009,96(4).

[9]Pettigrew.T.F.,Tropp.L.R.,Wagner.U.Recent Advances in Intergroup Contact Theory[J].International Journal of Intercultural Relations,2011,35(3).

[10]艾娟.扩展群际接触:观点、机制与展望[J].心理科学进展,2016(5).

[11]高承海,杨阳,董彦彦,万明钢.群际接触理论的新进展:想象性接触假说[J].世界民族,

2014(4).

[12]艾娟.替代性接触改善群体态度—以自闭症群体为例的思考[J].残疾人研究,2017(4).

[13]黄飞,王昌成,石宽宽,阿巴拜克热·哈力克.多维族际接触量表的建构与检验—以维汉族际为例[J].心理技术与应用,2018(5).

[14]艾娟.间接群际接触改善群体态度的有效性:研究与启示[J].江汉学术,2016(4).

[15]Turner.R.N.,Hewstone.M.,Voci.A.A Test of the Extended Intergroup Contact Hypothesis: the Mediating Role of Intergroup Anxiety, Perceived Ingroup and Outgroup Norms, and Inclusion of the Outgroup in the Self[J].Journal of Personality and Social Psychology, 2008,95(4).

[16]Voci.A., Hewstone.M. Intergroup Contact and Prejudice Toward Immigrants in Italy: The Mediational Role of Anxiety and the Moderational Role of Group Salience[J].Group Processes & Intergroup Relations,2016,6(1).

[17]Mazziotta.A.,Mummendey.A.,Wright.S.C.Vicarious Intergroup Contact Effects: Applying Social-Cognitive Theory to Intergroup Contact Research[J].Group Processes &Intergroup Relations,2011,14(2).

[18]Vincent.W.,Peterson.J.L.,Parrott.D.J.The Association between AIDS-related Stigma and Aggression toward Gay Men and Lesbians[J]. Aggressive Behavior,2016,42(6).

[19]Ahuja.K.K,Dhillon.M.,Juneja.A.Breaking Barriers:An Education and Contact Intervention to reduce Mental Illness Sigma among Indian College Students[J].Psychosocial Intervention,2017,26(2).

[20]Miles.E.,Crisp.R.J.A Meta-analytic Test of the Imagined Contact Hypothesis[J].Group Processes & Intergroup Relations,2013,17(1).

[作者简介]韦宏霞(1983-),女,广西河池人,广西幼儿师范高等专科学校思政部讲师,在读博士生,研究方向:学校心理健康教育;叶一舵(1963-),男,福建永泰人,福建师范大学心理学院教授,博士,研究方向:心理健康教育;周琨武(1981-),男,广西藤县人,广西幼儿师范高等专科学校特殊教育系讲师,在读博士生,研究方向:高等教育管理。

[责任编辑 时锦雯]