体外循环下冠状动脉旁路移植术主动脉阻断方式与术后卒中的关系

李琦,陈立宇,宋江平,王立清

随着生活方式的改变,冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)的发病率不断增加,并严重影响到人类的预期寿命。目前冠心病的主要治疗措施包括了药物、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)和冠状动脉旁路移植术(CABG)[1,2]。临床上对于冠状动脉左主干病变或多支血管病变的患者,常采用体外循环或非体外循环下CABG进行血运重建[3-5]。对于体外循环下CABG,主要有两种主动脉阻断方式,即完全主动脉阻断(TAC)和部分主动脉阻断(PAC)。TAC技术在一次主动脉完全阻断后,完成所有桥血管远端和近端吻合口的吻合操作。PAC技术在一次完全的主动脉阻断后,首先吻合桥血管远端吻合口,随后松开主动脉阻断钳,使心脏重新复跳后应用侧壁钳部分阻断升主动脉,再完成桥血管近端吻合口的吻合[6,7]。

卒中是CABG后常见并发症之一,其发生率低但预后不良,严重影响术后生活质量甚至导致患者死亡。术中的主动脉操作常被认为与术后卒中相关。既往研究表明,减少主动脉操作可以保护脑功能免受微栓子的影响,即使用TAC技术可能更好[8,9],而另一些研究却发现,TAC技术对于体外循环下CABG并没有脑血管保护的作用[10,11]。

本研究旨在探讨对于体外循环下行CABG的患者,哪种主动脉阻断策略更优。研究收集了2014年1月至2015年7月于阜外医院接受体外循环下单纯CABG治疗的共469例患者。其中265例采用TAC技术,204例采用PAC技术。通过比较了两组的术后结果,探讨阻断方式与术后卒中的发生率的关系。同时,研究还进行了Meta分析,以比较两种阻断方式的优劣。

1 材料和方法

1.1 单中心回顾性研究

1.1.1 纳入及排除标准研究回顾了2014年1月至2015年7月间于阜外医院符合以下入选标准的患者:体外循环下CABG;以前未做过其他心脏手术;同期不需要实施其他心脏手术(如先天性心脏病矫治、瓣膜置换等);未发生过心源性休克;非紧急手术;患者未决定使用哪一个主动脉阻断方式。禁忌症:排除标准为:存在即往心脏手术史;需同期进行其他心脏畸形的手术矫治;即往心源性休克或心肺复苏病史;存在不能应用TAC或PAC技术的基础疾病(如升主动脉钙化等)。共入选469例患者,其中TAC组265例,PAC组204例。研究收集的患者信息包括基线资料(年龄、性别、体质指数和其他病史)、术前检查(肌酐、肌钙蛋白、INR、射血分数、血管吻合口数量等)、术中数据(主动脉阻断时间和体外循环使用时间),术后情况(最初12 h尿量、呼吸机使用时间、住院时间等),以及术后随访情况(卒中和死亡)。根据胸外科医师协会(STS)的标准,术后卒中被确定为任何在24 h内未解决的突发性神经功能丧失。如果谵妄在出院前完全消失,则不认为是术后卒中。绝大多数术后卒中都是由研究委员会认证的神经内科医生和/或脑成像(计算机断层扫描或磁共振成像)证实的。根据脑成像的结果确定病理亚型,包括缺血性卒中(脑、视网膜和脊髓梗塞)和出血性卒中(脑内出血和蛛网膜下腔出血)[12]。

研究经中国医学科学院阜外医院、国家心血管疾病中心、北京协和医学院批准。研究符合1975年《赫尔辛基宣言》的伦理准则。所有患者在入组前均签署了知情同意书。

1.1.2 研究终点研究的主要终点是术后30 d内发生的卒中,次要终点是患者术后30 d的死亡率。

1.1.3 统计分析所有数据采用SPSS 21统计分析,连续变量用均数±标准差表示,应用t检验或非参数检验比较两组之间的差异。分类变量由频率(比例)描述,应用χ2检验或Fisher精确检验比较两组之间的差异。对连续变量或分类变量进行线性或逻辑回归分析。以P<0.05为差异具有统计学意义[13]。

1.2 Meta分析

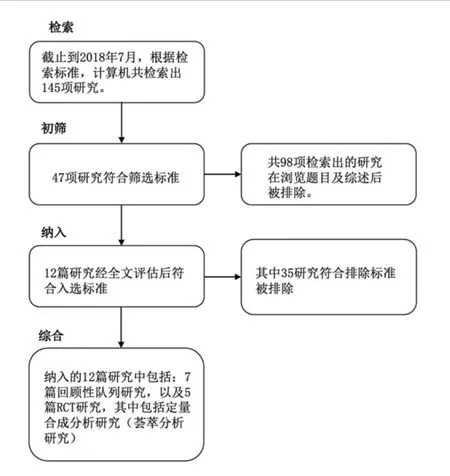

1.2.1 检索策略检索使用3个主要的医学数据库(PubMed、Web of Sciences和Medline)进行文献检索,检索日期为2000年1月至2018年7月。检索使用的关键词包括单次主动脉阻断或单次钳夹、1次钳夹、1次主动脉阻断(single aortic clamp,single crossclamp,1 crossclamp,1 aortic clamping),部分主动脉阻断或部分钳夹、二次钳夹或二次阻断(partial aortic clamp,partial crossclamp,2 crossclamp,2 aortic clamp),主动脉阻断策略(aortic clamping strategy)和术后卒中(postoperative stroke),并筛选了相关引文的参考文献清单。发布语言不受限制。搜索策略的摘要如图1所示。Meta分析是按照系统性审查和Meta分析(PRISMA)指南的首选报告项目进行的[14]。

1.2.2 纳入标准Meta分析所包括的研究应符合以下标准:以英语发表;研究涉及体外循环下CABG;比较TAC和PAC两种操作方式;包括患者术后30 d卒中和死亡率;回顾性研究或随机对照试验(RCT)。

1.2.3 数据采集Meta分析中的文章将摘录以下信息:作者、出版年份、出版期刊、研究设计、样本量、阻断策略、30 d卒中和死亡。由2名研究者独立进行文献提取,并根据Cochrane Handbook指南对文献信息进行提取和质量评估,并进行交叉核对,存在争议则与第3名研究者讨论解决。

1.2.4 统计分析Meta分析应用ReviewerManager 5.3软件进行分析。结果变量为二元变量,因此采用95%置信区间(CI)和P值的比值比(OR)评估效果值。采用Q检验和I2检验评价文献异质性,I2<50%采用固定效应模型,I2>50%采用随机效应模型。并根据研究设计进行亚组Meta分析。漏斗图显示出版偏倚,使用Egger和Begg测试出版偏倚,P<0.05表明有出版偏倚。次Meta分析应用ReviewerManager 5.3软件进行分析。

2 结果

2.1 单中心回顾性研究

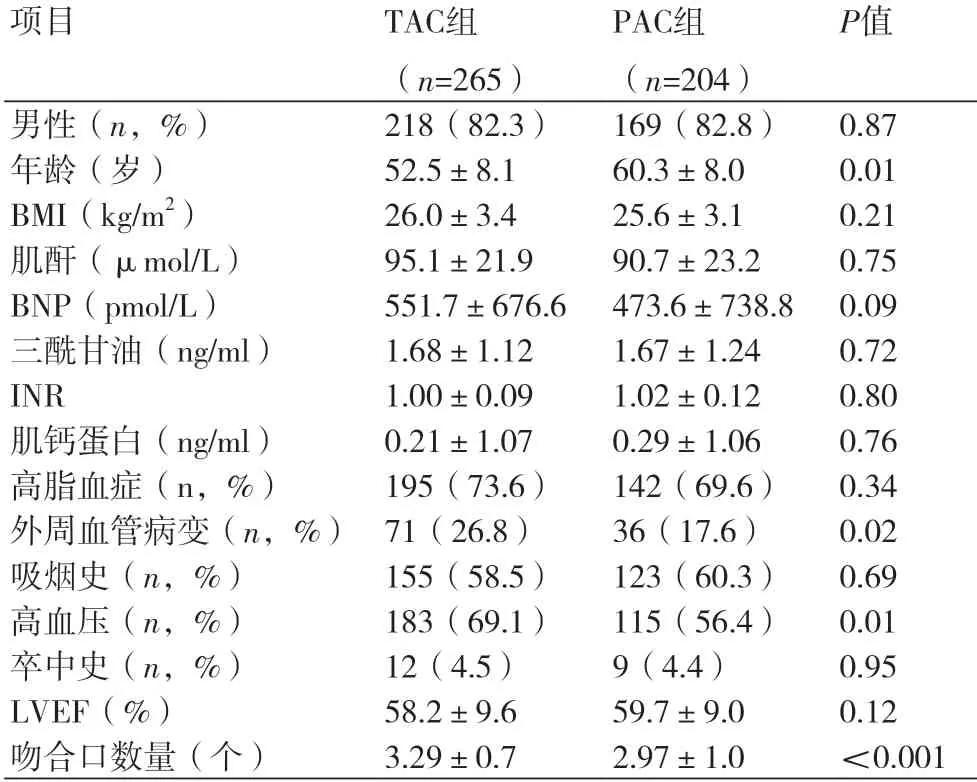

2.1.1 患者基线资料TAC及PAC组男性比例相似且均超过80%[218(82.3%)vs. 169(82.8%),P=0.87,表1]。TAC组患者年龄大于PAC组[(62.5±8.1)岁 vs.(60.3±8.0)岁,P=0.01);TAC组外周血管疾病和高血压的比例高于PAC组[71(26.8%)vs. 36(17.6%),P=0.02;183(69.1%)vs. 115(56.4%),P=0.01]。此外,TAC组桥血管吻合口数量较多[(3.29±0.74)个vs.(2.97±0.974)个,P<0.001)。两组患者基线资料其他方面无显著差异。

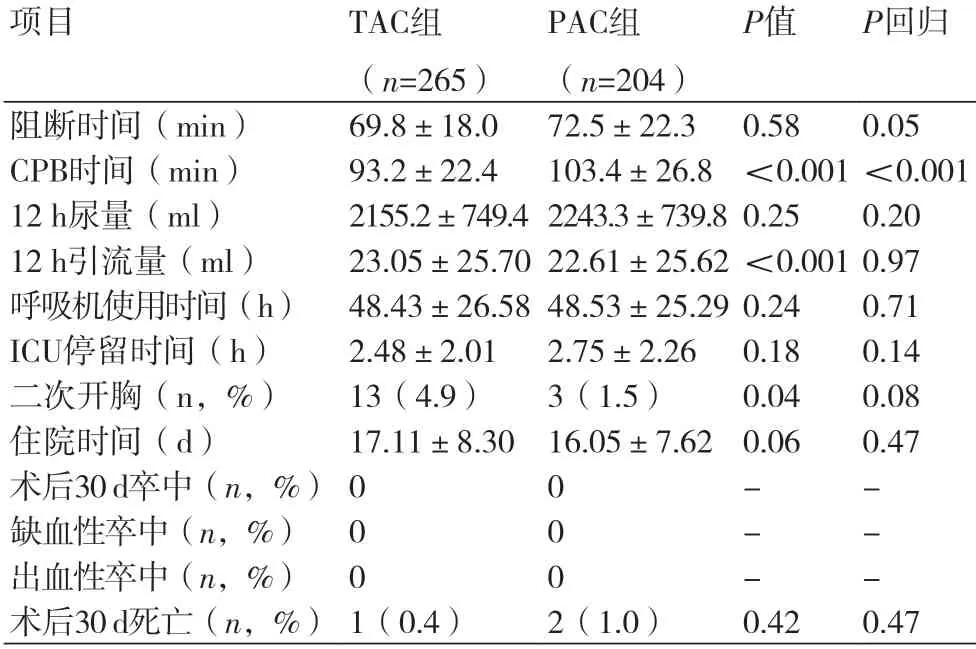

2.1.2 术中及术后结果两组的主动脉阻断时间相似[(69.8±18.0)min vs.(72.5±22.3)min,P=0.58,P-回归=0.05),但TAC组体外循环使用时间短于PAC组[(93.2±22.4)min vs.(103.4±26.8)min,P<0.001,P-回归<0.001)。术后12 h尿量[(2155.2±749.4)ml vs.(2243.3±739.8)ml,P=0.24,P-回归=0.20)和胸腔引流量相似[(301.6±138.8)ml vs.(290.2±122.6)ml,P=0.52,P-回归=0.48)。TAC组使用呼吸机的时间较长,但经线性回归分析,TAC组与PAC组之间无显著性差异[(23.05±25.70)h vs.(22.61±25.62)h,P<0.001,P-回归=0.97]。其余观察指标两组无明显差异(表2)。综上所述,TAC可显著缩短心肺转流术的使用时间,且患者院内结果不劣于PAC组。

表1 患者基线资料(±s)

表1 患者基线资料(±s)

注:BMI:体质指数;BNP:脑钠肽;LVEF:左心室射血分数

项目 TAC组(n=265)PAC组(n=204)P值男性(n,%) 218(82.3) 169(82.8) 0.87年龄(岁) 52.5±8.1 60.3±8.0 0.01 BMI(kg/m2) 26.0±3.4 25.6±3.1 0.21肌酐(μmol/L) 95.1±21.9 90.7±23.2 0.75 BNP(pmol/L) 551.7±676.6 473.6±738.8 0.09三酰甘油(ng/ml) 1.68±1.12 1.67±1.24 0.72 INR 1.00±0.09 1.02±0.12 0.80肌钙蛋白(ng/ml) 0.21±1.07 0.29±1.06 0.76高脂血症(n,%) 195(73.6) 142(69.6) 0.34外周血管病变(n,%) 71(26.8) 36(17.6) 0.02吸烟史(n,%) 155(58.5) 123(60.3) 0.69高血压(n,%) 183(69.1) 115(56.4) 0.01卒中史(n,%) 12(4.5) 9(4.4) 0.95 LVEF(%) 58.2±9.6 59.7±9.0 0.12吻合口数量(个) 3.29±0.7 2.97±1.0 <0.001

由于研究的主要目的是比较TAC和PAC技术与患者术后卒中和死亡率的关系,所以对所有患者进行了30 d的随访(表2)。两组患者均未出现缺血性卒中或出血性卒中。随访期间,TAC组患者中有1例死亡(1/265,0.37%),PAC组有2例患者死亡(2/204例,0.90%)患者中。经logistic回归分析,TAC及PAC组30 d随访死亡率无明显差异(P-回归=0.47)。

表2 患者术中及术后资料(±s)

表2 患者术中及术后资料(±s)

注:CPB:体外循环

项目 TAC组(n=265)PAC组(n=204)P值 P回归阻断时间(min) 69.8±18.0 72.5±22.3 0.58 0.05 CPB时间(min) 93.2±22.4 103.4±26.8 <0.001 <0.001 12 h尿量(ml) 2155.2±749.4 2243.3±739.8 0.25 0.20 12 h引流量(ml) 23.05±25.70 22.61±25.62 <0.001 0.97呼吸机使用时间(h) 48.43±26.58 48.53±25.29 0.24 0.71 ICU停留时间(h) 2.48±2.01 2.75±2.26 0.18 0.14二次开胸(n,%) 13(4.9) 3(1.5) 0.04 0.08住院时间(d) 17.11±8.30 16.05±7.62 0.06 0.47术后30 d卒中(n,%) 0 0 - -缺血性卒中(n,%) 0 0 - -出血性卒中(n,%) 0 0 - -术后30 d死亡(n,%) 1(0.4) 2(1.0) 0.42 0.47

2.2 Meta分析

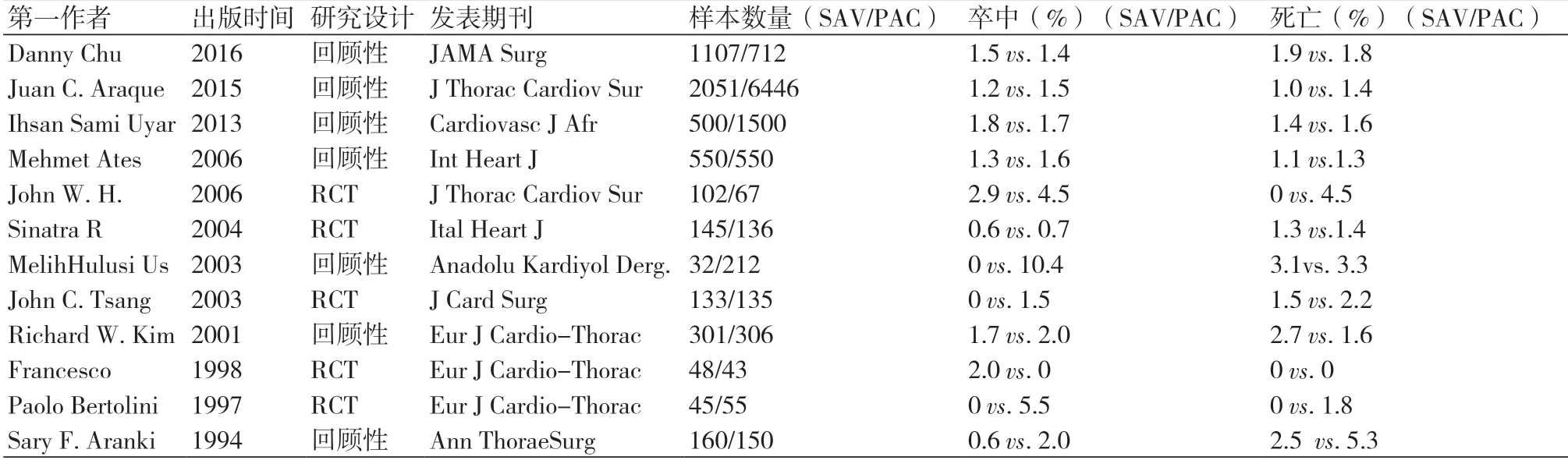

2.2.1 检索结果如图1所示,研究最终收集了12项既往研究进行Meta分析[7,10,12,15-23]。这些研究共包括15 486例CABG患者(表3),其中TAC组5174例,PAC组10 312例。12项研究[7,10,12,15-18]中有7项是回顾性研究,包括14 577例患者,4701例应用TAC技术,其余患者应用PAC技术;5项[19-23]是随机对照试验,包括909例患者,其中应用TAC技术473例,其余436例应用PAC技术。

表3 入选研究资料

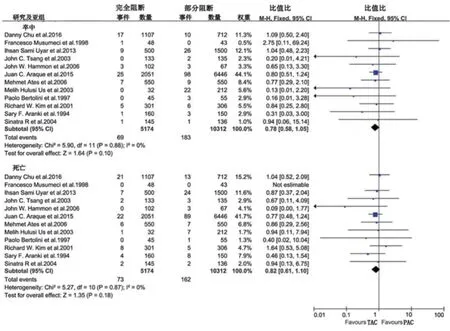

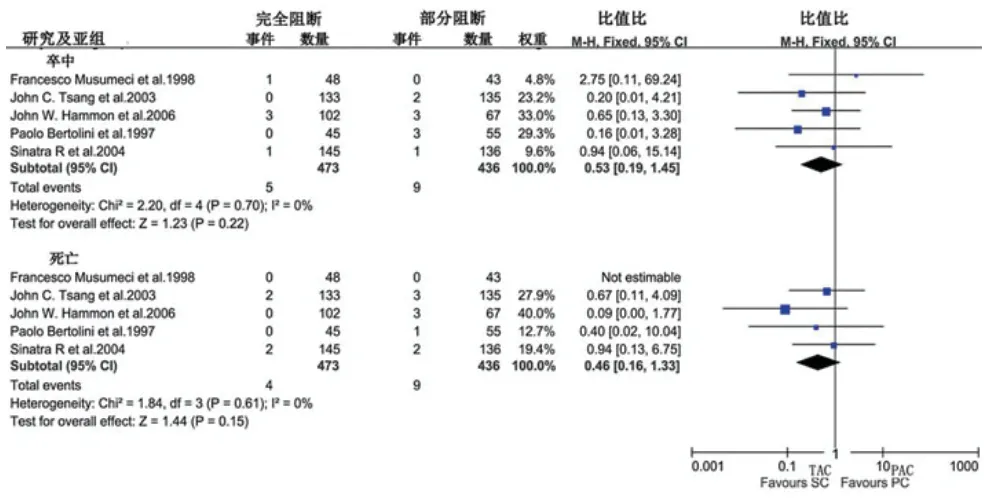

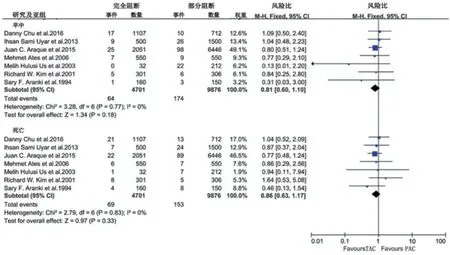

2.2.2 Meta分析结果合并效应值后,两组术后30 d卒中和死亡率无显著性差异。TAC组与PAC组相比,30 d卒中的OR为0.78(95%CI:0.58~1.06,P=0.10,I2=0%),30 d死亡率OR为0.82(95%CI:0.61~1.10,P=0.18,I2=0%)(图2)。此外,在亚组分析中,根据研究设计方法的不同,观察两种阻断技术是否存在差异。在随机对照试验中,30 d卒中OR为0.53(95%CI:0.19~1.45,P=0.22,I2=0%);死亡率OR为0.46(95%CI:0.16~1.33,P=0.15,I2=0%)(图3)。在回顾性研究中,30 d卒中OR为0.81(95%CI:0.60~1.10,P=0.18,I2=0%);30 d死亡率OR为0.86(95%CI:0.63~1.17,P=0.33,I2=0%)(图4)。上述结果表明,根据总体Meta分析及亚组分析,TAC和PAC技术术后30 d卒中和死亡率无明显差异。

图1 Meta分析流程图

图2 12项入选研究Meta分析结果

图3 5项随机对照研究的Meta分析结果

图4 7项回顾性研究的Meta分析结果

2.2.3 出版偏倚此Meta分析中的研究出版偏倚如图5所示。漏斗图显示没有出版偏倚,并且Begg和Egger检验也没有发现出版偏倚(Begg检验:P=0.24>0.05,Egger测试:P=0.11>0.05)。

3 讨论

目前,CABG仍是冠状动脉左主干及多支血管病变的首选治疗方式[24]。卒中作为CABG后一种少见的并发症,其预后较差,常可严重影响患者术后生活质量甚至危及生命。术后卒中大多是由微血栓引起的,主动脉操作是微血栓主要产生主要原因之一,以往认为减少主动脉操作可减少微血栓产生,并可降低脑卒中发生[9,25]。此外,有研究显示炎症不仅参与卒中的发病机制,而且可能与急性缺血性脑血管综合征有关[26-29]。主动脉的阻断可能通过促进炎症反应而促进术后卒中,但其与卒中的关系仍有待进一步研究。

两组患者基线特征中,存在年龄、外周血管疾病、高血压、血管吻合数目等因素存在差异,提示TAC组患者处于更高危状态。为了比较阻断策略对患者预后的影响,对两组患者进行了回归分析。结果表明,不同的阻断策略间患者院内结果及30 d卒中和死亡率无明显统计学差异,但TAC技术有利于缩短体外循环使用时间。而根据既往研究报道,体外循环技术与诸如急性肾损伤、脑损伤、失血、输血及其他器官功能障碍密切相关[30-33]。

自1990年以来,仅有12项研究比较了不同的主动脉阻断策略对术后卒中和死亡的影响,不同的研究得出了不同的结论。通过Meta分析研究,以探索哪种策略更优。Meta分析显示不同的主动脉阻断方式对术后卒中和死亡的影响相似,卒中(0.78,95%CI:0.58~1.05,P=0.10)和死亡(0.82,95%CI:0.61~1.10,P=0.18)的风险比均无显著差异(图2)。同时,根据研究设计对各亚组进行分析,其结果与总体结果一致。由于ORS小于1(P>0.05),因此推测TAC可能有降低卒中发生率和死亡率的倾向,但没有统计学差异。研究者认为可以解释这一结果的原因可能为:第一,两种策略对主动脉的操作损伤或许是相同的;第二,随访时间有限,缺乏中长期的随访结果;第三,随机对照试验样本量均偏小。

综上所述,根据阜外医院回顾性研究,对于体外循环下单纯CABG患者,TAC和PAC两种主动脉阻断策略在术后卒中发生率和死亡率无显著差异,但TAC技术可以体外循环使用时间,这将使患者有所获益。此外,Meta分析证实了本次单中心研究的结果。经Meta分析表明,TAC与PAC术后30 d内卒中发生率和死亡率无明显差异。

——体外循环质量控制的基石