经股动脉介入诊疗术后应用血管缝合器安全性的系统评价及Meta分析

王思潼,万 青,李 丽

(1.海军军医大学第三附属医院,上海 201805;2.海军军医大学护理系野战护理学教研室,上海 201805)

冠状动脉介入诊疗手术已在国内广泛开展,主要包括经皮冠状动脉造影、冠状动脉腔内成形术及支架术[1]。因股动脉血管相对粗大,可方便操作,故该手术通常采用经股动脉穿刺入口,常规处理穿刺入口出血的方法是采用人工压迫止血(MC)[2]。人工压迫止血时间长,并要求患者较长时间患肢制动,给患者带来极大的不便。自20世纪90年代中期开始[3],血管缝合器(VCD)逐渐被引入临床实践中,目的是提高经股动脉穿刺介入诊疗术后的疗效和安全性。研究发现[4],血管缝合器相对于传统人工压迫止血可减少止血时间,缩短患者制动时间,促进患者早期下床运动,减少患者住院时间,提高患者满意度。但使用血管缝合器可减少经股动脉介入诊疗术后的血管并发症仍存在争议[5]。本研究通过循证的方法,系统评价血管缝合器应用于冠脉介入诊疗术后的安全性。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 检索策略首先检索Cochrane Library,以确定是否已有相关指南、系统评价或Meta分析。然后全面检索数据库: ①英文数据库:PubMed、Embase、Web of Science、EBSCO、SinoMed;②中文数据库:万方、中国知网(CNKI)、维普中文期刊数据库中公开发表的有关冠脉介入诊疗术后应用血管缝合器的随机对照试验、类实验性研究,检索时间为2010年1月—2018年9月。中文以 (经皮冠状动脉介入治疗OR冠状动脉介入诊疗术OR冠脉介入术OR经皮冠状动脉造影)AND(股动脉)AND(血管缝合器OR血管闭合器OR血管闭合装置)AND(人工压迫止血OR手法压迫止血OR传统弹力绷带包扎OR常规压迫止血OR压迫)为检索词。英文以 (percutaneous coronary intervention*OR percutaneous coronary angiography*OR PCI*)AND (femoral artery*)AND(vascular closure devices*OR VCD*)AND(manual compression*OR MC*OR artificial compression hemostasis*)为检索词。

1.2 纳入标准和排除标准

1.2.1 研究类型有关经股动脉穿刺介入诊疗术后应用血管缝合器的随机对照试验(RCT)、类实验性研究(CCT),语言限定为中文和英文。

1.2.2 研究对象冠状动脉介入诊疗手术的患者,穿刺点为股动脉(心脏介入诊疗的患者)。

1.2.3 干预措施观察组患者采用血管缝合器对经股动脉穿刺介入诊疗术后患者进行止血,对照组采取常规压迫止血法进行止血。

1.2.4 结局指标主要结局指标:①血肿发生率;②假性动脉瘤发生率;③动静脉瘘发生率;④腹股沟出血;⑤腹膜后出血;⑥感染发生率。次要结局指标:①手术修复;②下肢深静脉血栓;③肢体缺血。

1.2.5 排除标准结局指标不完整 (未完整包含主要结局指标)、研究未与常规压迫止血进行对照的研究。

1.3 文献筛选与资料提取2名研究生依据纳入标准和排除标准,独立筛选文献并提取文献资料,提取内容主要包括:①纳入研究的基本信息,包括研究题目、第一作者、发表杂志和发表时间等。②观察组和对照组患者基本情况,包括纳入例数及对照组、观察组例数等。③观察组、对照组的措施。④结局,有效性、安全性结局等。在此过程中,2名研究生如有分歧则求助于研究生导师仲裁决定。

1.4 文献质量评价所有研究质量的评价均由2名研究生独立完成,首先每人参照Cochrance协作网“对干预性研究进行系统评价的Cochrance手册-5.1.0版”(Cochrance Handbook for Systematic Review of Interventions—version 5.1.0)质量评价标准对文献真实性进行评价。主要包括:①随机序列的产生。②对随机方案的分配隐藏。③对研究对象及干预者实施盲法。④对结果测评者实施盲法。⑤结局指标数据的完整性。⑥选择性报告研究结果的可能性。⑦其他方面的偏倚来源。评价结果标准均为:偏倚风险低、偏倚风险高、不清楚。如果研究完全满足上述标准,则发生各种偏倚的可能性小,质量等级为A;如果部分满足这些标准,发生偏移的可能性为中度,质量等级为B;如果完全不满足这些标准,发生偏移的可能性高,质量等级为C。如果遇到意见不一致,由研究生导师仲裁决定。

1.5 资料分析采用RevMan 5.3软件对资料进行Meta分析。首先通过卡方检验确定研究间是否存在异质性,若P>0.1,I2<50% 可认为多个同类研究具有同质性,可选用固定效应模型进行Meta分析;若P<0.1,I2≥50%,临床上判断各组间具有一致性需要进行合并时,则选择随机效应模型。结局指标中血肿发生率、假性动脉瘤发生率、动静脉瘘发生率、出血(腹股沟、腹膜后)发生率、感染发生率均为计数资料,采用相对危险度(OR)、95%CI为指标进行分析。

2 结果

2.1 文献检索结果初步检索出文献285篇,其中英文239篇,中文46篇,通过其他资源补充获得相关文献3篇,去除重复文献132篇,剩余156篇;再通过阅读标题和摘要,剔除与主题无关文献、非英语和汉语文献、综述的文献87篇。初步纳入69篇文献,进一步阅读全文,剔除干预措施表述含糊、数据报告不完整文献27篇,无法获得全文7篇,非随机对照试验研究8篇,指标结局不符16篇,研究对象不符3篇(研究对象非进行心脏介入诊疗的患者),最终纳入8篇文献[6-13],7篇英文文献,1篇中文文献。其中Arora等[6]的研究中有2个观察组(诊断组和治疗组),拆分为2个研究进行讨论,共9项研究。文献筛选流程图,见图1。纳入系统评价研究文献的基本特征,见表1。

图1 文献筛选流程图

表1 纳入系统评价研究文献的基本特征

2.2 纳入文献的研究方法学质量根据Cochrane质量评价标准[14]对8篇文献进行质量评价并分级,其中2篇文章质量较高,6篇文章质量为中级。由于血管缝合器和人工压迫止血很难做到患者、干预者的盲法,故纳入的研究在评价研究者及受试者盲法时多为高风险偏倚。文献质量评价表,见表2。

2.3 Meta分析结果

2.3.1 血管缝合器组与常规压迫止血组降低皮下血肿发生率的比较9项研究[6-13]比较了血管缝合器组与常规压迫止血组皮下血肿的发生情况,研究间异质性检验 χ2=17.510,P=0.03,I2=54%, 采用随机效应模型进行Meta 合并。结果显示,OR=0.64,P=0.008,血管缝合器组血肿发生率低于常规压迫止血组,差异有统计学意义(合并效应 Z=2.63,95%CI=0.47~0.89)。 血管缝合器组与常规压迫止血组降低皮下血肿发生率的比较,见图2。血管缝合器组与常规压迫止血组降低皮下血肿发生率的发表偏倚分析,见图3。

表2 文献质量评价表

图3 血管缝合器组与常规压迫止血组降低皮下血肿发生率的发表偏倚分析

2.3.2 血管缝合器组与常规压迫止血组降低假性动脉瘤发生率的比较9项研究[6-13]比较了血管缝合器组与常规压迫止血组假性动脉瘤发生情况,研究间异质性检验χ2=21.28,P=0.002,I2=72%,采用随机效应模型进行Meta合并。结果显示,OR=0.44,P=0.03,血管缝合器组假性动脉瘤发生率低于常规压迫止血组,差异有统计学意义(合并效应 Z=2.13,95%CI=0.20~0.94)。 血管缝合器组与常规止血组降低假性动脉瘤发生率的比较,见图4。血管缝合器组与常规止血组降低假性动脉瘤发生率的偏倚分析,见图5。去除了权重较大的Schulz等[13]的结果进行敏感性分析,显示两组比较差异仍有统计学意义 (OR=0.38,95%CI=0.24~0.59,P<0.001)。血管缝合器组与常规止血组降低假性动脉瘤发生率的敏感性分析,见图6。

图4 血管缝合器组与常规止血组降低假性动脉瘤发生率的比较

图5 血管缝合器组与常规止血组降低假性动脉瘤发生率的偏倚分析

图6 血管缝合器组与常规止血组降低假性动脉瘤发生率的敏感性分析

2.3.3 血管缝合器组与常规压迫止血组降低动静脉瘘发生率的比较9项研究[6-13]比较了血管缝合器组与常规压迫止血组动静脉瘘发生情况,研究间异质性检验χ2=8.25,P=0.14,I2=39%,采用固定效应模型。结果显示,OR=1,P=1.00,95%CI=0.48~2.09。 血管缝合器组和常规压迫止血组动静脉瘘发生率比较,差异无统计学意义。血管缝合器组与常规压迫止血组降低动静脉瘘发生率的比较,见图7。血管缝合器组与常规压迫止血组降低动静脉瘘发生率的偏倚分析,见图8。

2.3.4 血管缝合器组与常规压迫止血组降低腹股沟出血发生率的比较9项研究[6-13]比较了血管缝合器组与常规压迫止血组腹股沟出血发生情况,研究间异质性检验χ2=3.70,P=0.72,I2=0%,采用固定效应模型。结果显示,OR=0.40,P<0.000 01,95%CI=0.27~0.58。 血管缝合器组腹股沟出血发生率低于常规压迫止血组,差异有统计学意义。血管缝合器组与常规止血组降低腹股沟出血发生率的比较,见图9。血管缝合器组与常规止血组降低腹股沟出血发生率的偏倚分析,见图10。

2.3.5 血管缝合器组与常规止血组降低腹膜后出血发生率的比较8项研究[6-12]比较了血管缝合器组与常规压迫止血组腹膜后出血发生率情况,研究间异质性检验χ2=5.67,P=0.23,I2=29%,采用固定效应模型。结果显示,OR=1.20,P=0.64,95%CI=0.56~2.57。 血管缝合器组和常规压迫止血组腹膜后出血发生率比较,差异无统计学意义。血管缝合器组与常规压迫止血组降低腹膜后出血发生率的比较,见图11。血管缝合器组与常规压迫止血组降低腹膜后出血发生率的偏倚分析,见图12。

图7 血管缝合器组与常规压迫止血组降低动静脉瘘发生率的比较

图8 血管缝合器组与常规压迫止血组降低动静脉瘘发生率的偏倚分析

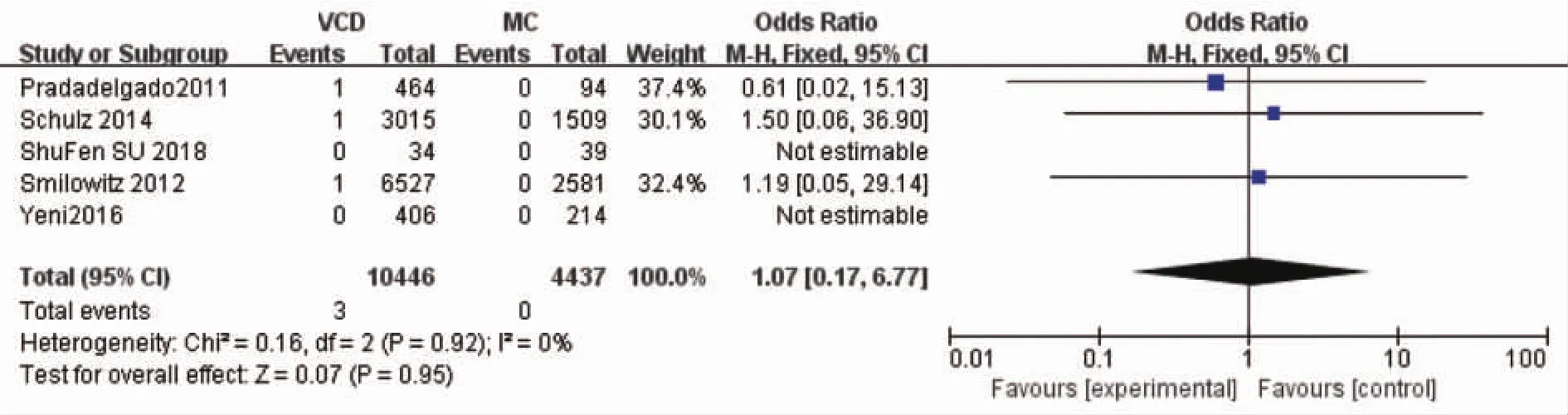

2.3.6 血管缝合器组与常规压迫止血组降低穿刺部位感染发生率的比较5 项研究(7、8、10、11、13)比较了血管缝合器组与常规压迫止血组感染发生率情况,研究间异质性检验χ2=0.16,P=0.92,I2=0%,采用固定效应模型。 结果显示,OR=1.07,P=0.95,95%CI=0.17~6.77。血管缝合器组和常规压迫止血组感染发生率比较,差异无统计学意义。血管缝合器组与常规压迫止血组降低穿刺部位感染发生率的比较,见图13。

图9 血管缝合器组与常规止血组降低腹股沟出血发生率的比较

2.3.7 其他结局指标比较Arora等和Paradelgado等的结局指标还包括需要手术修复的发生率,Arora等的结局指标还包括穿刺侧肢体缺血发生率,冯璐等的结局指标还包括穿刺侧肢体下肢深静脉血栓发生率。上述结局指标结果显示,血管缝合器组发生率均少于常规压迫止血组(P<0.05)。

3 讨论

3.1 纳入研究的方法学质量本次纳入的8篇文章中,5 篇[6-7,11-13]为前瞻性研究,1 篇[8]为回顾性研究;2篇[8,13]为大样本,多中心临床随机对照研究;且其中2篇[7,13]具体描述了随机方法,采用计算机生成随机序列并采用不透明密闭信封实施分配隐藏,3篇[9,11-12]仅提到了采用随机化方法,未具体描述;所有研究都比较了患者的年龄、性别、病情及使用药物等基线资料,结果均显示观察组和对照组间基线可比(P>0.05);纳入研究多数方法学质量为B,有2篇质量等级为A。

3.2 经股动脉穿刺介入诊疗术后应用血管缝合器的安全性分析现阶段,血管介入诊疗已在全世界范围内开展,术后有效止血一直是临床上不容忽视的一个问题。以往临床多采用人工压迫或动脉压迫止血器进行术后止血,虽然止血效果较好,但是制动时间较长,易使患者出现皮下血肿、渗血等并发症[15]。血管缝合器是一种新型止血技术,已被广泛应用于介入手术中。该系统评价的结果也显示,血管缝合器较常规压迫止血在皮下血肿、腹股沟出血、假性动脉瘤、穿刺侧肢体缺血以及下肢深静脉血栓的发生率等方面明显降低,患者的预后也更好。这与文献[16]报道的“与人工压迫止血相比,血管缝合器的围术期血管并发症发生率较低”的结论基本一致。分析原因,常规压迫止血时间多在20 min以上,确认无出血后,再以弹力绷带加压包扎卧床制动 12~24 h[14],相比之下,应用血管缝合器缝合动脉穿刺点,术后6 h即可下床活动,患者卧床制动时间明显减少,也降低了患者皮下血肿、渗血、腰腿疼痛等的发生率[17]。说明血管缝合器不仅止血效果好,且安全方便,患者舒适也更容易接受,也可减轻医护人员的工作量,最终减少医患纠纷,改善医疗结局。但血管缝合器对于减少动静脉瘘、腹膜后出血、穿刺部位感染等方面与常规压迫止血比较,止血效果无差异。需要注意的是,血管缝合器在介入手术中的成功应用固然重要,但合理有效的护理措施来预防血管缝合器在介入术后的并发症也十分必要。应根据不同的止血方法,对应展开针对性、个性化的护理。护理人员要充分掌握术后护理措施,做好病情观察,对可能出现的并发症,及时发现,正确处理,决不能放松警惕,尤其是特殊人群,比如老年人、肿瘤患者、三高人群等,因其血液粘滞度较正常人高,在介入术后发生血液相关并发症的风险也更大[18]。从而保证血管缝合器的安全使用,最终提高临床治疗效果,收获满意的治疗结局。

图10 血管缝合器组与常规止血组降低腹股沟出血发生率的偏倚分析

图11 血管缝合器组与常规压迫止血组降低腹膜后出血发生率的比较

图12 血管缝合器组与常规压迫止血组降低腹膜后出血发生率的偏倚分析

图13 血管缝合器组与常规压迫止血组降低穿刺部位感染发生率的比较

3.3 本研究的局限性与展望受语言的限制,本系统评价只检索了公开发表的中、英文文献,最终纳入7篇英文、1篇中文文献,可能存在文献收录不全的情况,导致发表偏倚。分析原因可能是目前国外针对血管缝合器在介入手术中的应用研究多为大样本、多中心临床研究,而国内研究样本例数较少,中、英文文献同时比较会出现权重分布不均而导致结果偏倚。其次,各组患者的基线特征(如年龄、性别、肥胖程度、是否患有其他疾病)和研究设计细节在试验中有所不同[10]:不同医院的操作流程以及当地护理标准都不尽相同,这些差异的存在也可能导致发表偏倚。建议未来研究进一步提升方法学质量,完善结果呈现。此外,本研究仅探讨了血管缝合器在预防介入手术血管并发症方面的效果,所纳入的文章对止血时间、卧床制动时间、患者舒适度等未进行深入探讨,后续将进一步研究。

4 小结

本研究结果显示,血管缝合器与常规压迫止血比较,血肿、假性动脉瘤、腹股沟出血等血管相关并发症的发生率降低,因此本研究可以作为血管缝合器应用于经股动脉介入诊疗患者术后止血的证据支持,以利于血管缝合器在临床的应用和推广。