不伴红细胞增多的慢性阻塞性肺疾病患者并发肺栓塞的影响因素研究

孙峰,燕存子,夏宇,王在义

本研究价值:

本研究选取不伴红细胞增多的慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者为研究对象,在血常规、凝血功能指标中探索肺栓塞(PE)的危险因素,结果显示,红细胞分布宽度(RDW)升高是不伴红细胞增多(血红蛋白<140 g/L)的COPD患者并发PE的危险因素,且RDW与中性粒细胞/淋巴细胞比值(NLR)呈正相关,进一步证实炎性反应在COPD并发PE中扮演重要角色。

慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者较常人更容易发生肺栓塞(PE),由于PE与COPD临床表现相似,鉴别诊断困难,容易造成漏诊[1]。有研究发现,并发PE是导致COPD急性加重的主要原因之一,早期发现可减少COPD患者住院时间,降低死亡率[2]。然而COPD并发PE的机制尚不明确。既往认为COPD并发低氧血症可以引起继发性红细胞增多,血红蛋白(Hb)升高容易引起PE[3]。可是近年来许多研究发现,有些COPD患者并不合并红细胞增多,甚至可能合并贫血,这些患者发生PE的危险因素及发生机制尚不明确。本研究通过比较不伴红细胞增多的单纯COPD患者与COPD并发PE患者血常规与凝血功能指标,探讨不伴红细胞增多的COPD患者并发PE的影响因素,进而寻找COPD并发PE的特异性诊断指标。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究为回顾性病例对照研究。检索新疆医科大学第一附属医院电子病历系统,连续性筛选出2017年1—12月在新疆医科大学第一附属医院呼吸与呼吸危重症中心住院治疗且出院诊断包含“慢性阻塞性肺疾病”的患者,调取其病历资料。纳入标准:(1)COPD符合慢性阻塞性肺疾病全球创议(GOLD)2018年修订版[4]中的COPD诊断标准:第1秒用力呼气末容积(FEV1)/用力肺活量(FVC)<70%;(2)患者均行多层螺旋CT肺血管成像(CTPA)检查;(3)Hb≤140 g/L。排除标准:(1)未行肺CTPA检查及肺功能检查者;(2)合并慢性肾功能不全〔血肌酐(Scr)>177 μmol/L〕、恶性肿瘤、慢性肝炎、肝硬化、血液病及近3个月有手术史者;(3)有获得性自身免疫缺陷综合征或服用免疫抑制剂者;(4)D-二聚体、血常规检测不全者。本研究通过新疆医科大学第一附属医院伦理委员会审批(批号:20160317-11-201610A)。

1.2 研究方法 按照肺CTPA检查结果[5]将患者分为并发PE组和单纯COPD组。记录患者的性别、年龄、合并症、服用抗血小板或抗凝药物史。采用倾向性评分匹配(PSM)方法,以是否并发PE为因变量,以性别、年龄、合并症、服用抗血小板或抗凝药物史为自变量,通过二元Logistic回归分析估计倾向性评分值,采用1∶1最邻近原则匹配,卡钳值为0.05,筛选出基线相同的两组病例。记录筛选后并发PE组和单纯COPD组患者D-二聚体、血常规检查结果。并根据公式计算中性粒细胞/淋巴细胞比值(NLR),血小板/淋巴细胞比值(PLR)。D-二聚体及血常规检查均在入院后48 h内并在接受抗生素、抗凝治疗前采血。

1.3 检测方法

1.3.1 D-二聚体 取5 ml静脉血于枸橼酸钠抗凝管中,混匀后3 000 r/min离心15 min(离心半径为8 cm),取血清于Eppendorf管中,采用免疫比浊法在BECKMAN COULTER生化分析仪上进行检测,使用BECKMAN原装试剂盒,按照说明书操作。

1.3.2 血常规 取2 ml静脉血于乙二胺四乙酸二钾抗凝管中,用希斯美康(Sysmex)XE2100血细胞分析仪(日本西斯美康公司产品)测定白细胞计数(WBC)、中性粒细胞计数(N)、淋巴细胞计数(L)、Hb、红细胞分布宽度(RDW)、血小板计数(PLT)、血小板分布宽度(PDW)。

1.3.3 CTPA检查 采用美国GE Discovery CT 750 HD CT机进行扫描,层厚及层间距均为5 mm。由肘正中静脉或贵要静脉用高压注射器(德国Ulrich Tennessee XD2003)以3.5 ml/s流速注入浓度为300 mg/ml的碘普罗胺注射液(拜耳医药保健有限公司)80 ml。将肺动脉主干设为感兴趣区,阈值为80 Hu,达到阈值后延迟12~20 s自动触发扫描。扫描完成后用ADW4.4工作站对图像进行后处理、重建,综合分析。以肺动脉管腔内出现低密度充盈缺损为CTPA检查诊断PTE的标准[5]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析。采用Shapiro-Wilk法进行正态检验,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,两组间比较采用成组t检验;计数资料以相对数表示,两组间比较采用χ2检验。不符合正态分布的计量资料以〔M(P25,P75)〕表示,两组比较采用秩和检验。影响因素分析采用二元Logistic回归分析。非正态分布的连续变量采用Spearman秩相关分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

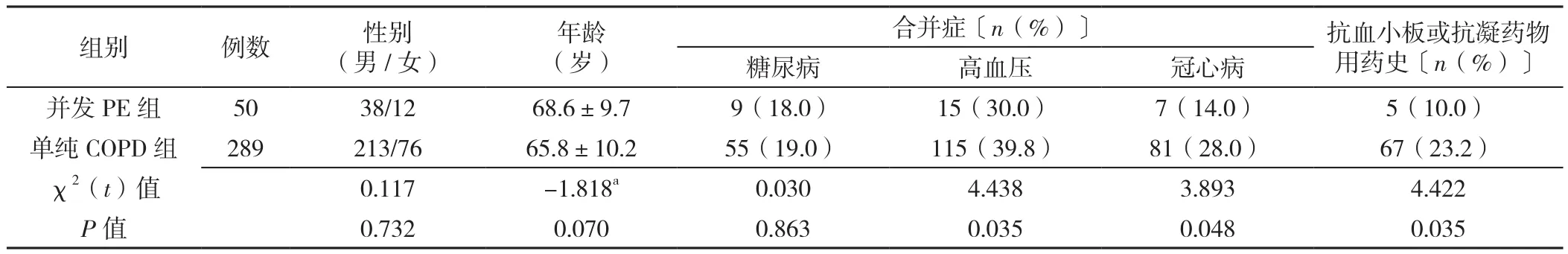

2.1 两组患者一般资料比较 共纳入病例339例,其中单纯COPD组289例,并发PE组50例。入选患者年龄41~88岁;男251例,女88例。两组患者PSM筛选前性别、年龄、合并糖尿病率比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者PSM筛选前合并高血压率、冠心病率及抗血小板或抗凝药物用药史比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。两组患者PSM筛选后性别、年龄、合并症(糖尿病、高血压、冠心病)发生率、抗血小板或抗凝药物用药史比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。因此采用PSM方法筛选两组患者,最终得到单纯COPD组、并发PE组各50例进行后续研究。

2.2 两组患者D-二聚体、血常规指标比较 并发PE组患者D-二聚体、N、RDW、NLR高于单纯COPD组,L低于单纯COPD组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者WBC、Hb、PLT、PDW、PLR比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

表1 两组PSM筛选前一般资料比较Table 1 General information of COPD patients with PE and those without PE before PSM screening

表2 两组PSM筛选后一般资料比较Table 2 General information of COPD patients with PE and those without PE after PSM screening

表3 两组患者D-二聚体、血常规指标比较〔M(P25,P75)〕Table 3 D-dimer and routine blood test parameters between COPD patients with PE and those without PE

2.3 不伴红细胞增多的COPD患者并发PE的影响因素的二元Logistic回归分析 以不伴红细胞增多的COPD患者是否并发PE为因变量(赋值:是=1,否=0),以单因素分析结果中差异有统计学意义的D-二聚体(赋值:连续变量)、RDW(赋值:连续变量)、NLR(赋值:连续变量)为自变量进行二元Logistic回归分析,结果显示,RDW是不伴红细胞增多的COPD患者并发PE的影响因素(P<0.05,见表4)。

表4 不伴红细胞增多的COPD患者并发PE的影响因素的二元Logistic回归分析Table 4 Binary Logistic regression analysis of factors associated with PE in COPD patients without erythrocythemia

2.4 RDW与NLR的相关性分析 取筛选后的100例患者的RDW〔13.85(13.2,14.98)%〕、NLR〔3.54(2.20,14.96)%〕进行Spearman秩相关分析,结果显示,不伴红细胞增多的COPD患者RDW与NLR呈正相关(rs=0.225,P<0.05)。

3 讨论

COPD患者PE发生率为18%[1],明显高于正常人。在诱因不明的COPD急性加重患者中,并发PE者占5%[2]。因此研究COPD并发PE的发病机制,早期干预预防,或许可以降低COPD患者急性加重的风险,提高其生活质量,降低死亡率,延长生存期。目前对于COPD并发PE的危险因素研究结果发现,卧床≥3 d〔OR=25.36,95%CI(7.42,86.69)〕、下肢水肿〔OR=7.34,95%CI(3.43,15.71)〕、血D-二聚体≥2 000 μg/L〔OR=10.10,95%CI(2.25,45.42)〕是COPD急性加重患者并发PE的危险因素[6]。然而这些危险因素并非是COPD并发PE的特异性因素,不能阐明COPD并发PE的分子水平发病机制。 COPD患者由于吸烟、缺氧、炎性刺激,可引起促红细胞生成素升高,导致继发性红细胞增多,这可能是COPD容易并发PE的原因之一。近年来许多研究发现,COPD患者常出现贫血[7],但对于不伴红细胞增多的患者并发PE的危险因素尚无相关报道。国外学者提出炎性反应可能是COPD患者并发PE的始发因素[8],炎性因子的释放导致血管内皮损伤,组织因子激活,血小板活化,在肺循环内形成微血栓。因此COPD患者并发PE的比例高于并发下肢深静脉血栓的比例[9]。本研究选择不伴红细胞增多的COPD患者的D-二聚体及血常规指标进行研究,希望发现在COPD并发PE过程中炎性因子与凝血功能异常之间的关系。

本研究共入组339例不伴红细胞增多的COPD患者,其中经肺CTPA检查诊断PE者50例,COPD并发PE的发病率约为14.7%,较常人有更高的PE发病率。进一步研究COPD并发PE的机制对预防PE有重要的临床意义。本研究结果显示:并发PE组患者N、NLR高于单纯COPD组,说明炎性反应加重可能与并发PE有关。中性粒细胞浸润是COPD急性加重的病理特征之一,研究表明,NLR是反映COPD炎性反应的可靠且方便的指标,NLR的升高可用于COPD急性加重的早期筛查,同时也能预测COPD进展与预后[10-11]。当COPD患者并发其他并发症(如肺癌、代谢紊乱综合征)时,NLR均明显增高。对于PE患者,NLR也是其重要的预后评估指标[12]。本研究发现,COPD并发PE的患者NLR明显升高,提示炎性反应可能是凝血功能紊乱、血栓形成的始发因素之一。同时血栓形成进一步加重炎性反应,炎性因子与凝血因子相互作用,导致疾病进展。

COPD患者贫血发生率为7.5%~33.0%,多数认为其是由COPD导致的系统性炎性反应引起的慢性疾病相关性贫血,可严重影响患者生活质量,增加死亡率[13]。门诊中稳定期的合并贫血的COPD患者炎性因子更高,也进一步证实贫血与炎性反应的相关性[14]。贫血作为COPD的合并症,越来越受到大家重视。本研究发现,并发PE组患者Hb较单纯COPD组低,可能与更高的炎性反应程度有关。RDW是反映红细胞体积变异性的指标,该指标升高提示红细胞体积变异性增大,主要用于贫血的鉴别。近年来研究发现,RDW升高与心血管疾病及血栓性疾病相关,可用于临床诊断与患者预后评估[15]。研究证实,RDW的升高与PE相关,在早期诊断和预测预后方面有一定临床价值[16],但PE患者RDW升高的机制尚不明确。本研究结果显示,并发PE组RDW高于单纯COPD组;RDW是不伴红细胞增多的COPD患者并发PE的危险因素(OR=1.561,P<0.05)。分析原因,可能与以下机制有关:(1)贫血可引起RDW升高,可能与造血物质(铁、叶酸、维生素B12)缺乏引起无效造血而导致红细胞体积不一有关。本研究对象为Hb<140 g/L的患者,贫血患者居多,故RDW升高;但并发PE组RDW更高,一定程度上说明RDW升高增加了发生PE的风险。(2)炎性反应引起RDW升高。Spearman秩相关分析结果显示,不伴红细胞增多的COPD患者RDW与NLR呈弱相关,提示炎性反应可能影响红细胞生成。COPD与PE均可引起局部肺组织缺氧、炎性因子释放,导致红细胞破坏增加,同时影响促红细胞生成素生成,影响骨髓造血和红细胞成熟,使红细胞生成减少,导致RDW升高。(3)RDW升高可导致血流动力学不稳定,影响红细胞变形能力,促进红细胞凝集,增加血液黏度,影响肺组织微循环。加之炎性反应对血管内皮细胞损害,促进红细胞与内皮细胞黏附,增加血管阻力,因而红细胞更容易在肺组织局部聚集,形成血栓。

综上所述,RDW是不伴红细胞增多的COPD患者并发PE的影响因素,且NLR与RDW相关。推测炎性反应可能影响COPD患者红细胞的生成与功能,从而导致凝血功能异常,引发PE。抗炎治疗是否能降低PE发生率,尚需前瞻性大样本临床研究证实。COPD并发PE的机制不止一种,对于每个亚型的具体分析可以帮助临床更清晰地认识其发病机制,为精准治疗提供理论依据。

作者贡献:孙峰进行研究的构思与设计、研究的实施与可行性分析、结果分析与解释、撰写论文、论文修订;燕存子、夏宇负责数据收集整理;夏宇负责统计学处理、撰写论文;王在义负责文章的质量控制及审校、对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。