涉及多学科交叉的本科生研讨课教学改革探索

李和平 李 静 贾垭楠

(1 清华大学工程物理系,北京 100084;2华北理工大学机械工程学院,河北 唐山 063009)

1 导出问题

2018年3月—9月,清华大学开展了为期6个月的第25次教育工作讨论会。这次讨论会的重要成果之一就是将价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的人才培养模式上升为学校的教育理念。其深刻的内涵包括了如下3个方面:(1)价值塑造是学校教育的第一要务,是育人的根本;其出发点是立德,而落脚点则是树人。(2)相比于知识传授,能力培养更为重要,包括批判性思维能力、提出和解决问题能力、书面与口头表达与沟通能力及将知识付诸实践的能力。(3)面向学生合理知识结构的构建,“以通识教育为基础,通识教育与专业教育相融合”成为清华本科教育模式新的发展方向[1]。另一方面,自2016年以来提出的“新工科”工程教育理念也同样阐释了以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才的内涵[2,3]。这意味着我们在实际的教学过程中深入贯彻落实“三位一体”的教育理念,需要从根本上进行课程的教学改革,不仅需要在教学观念上把科学、技术与产业发展紧密联系在一起,培养学生主动肩负起造福人类、塑造未来的时代使命,而且需要通过继承与创新、交叉与融合以及协调与共享的创新人才培养方式,使得我们所培养的学生具有家国情怀、创新创业、跨学科交叉融合、批判性思维、全球视野等核心素养,并通过教学实践全面提升学生综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力,以及在团队协作中良好的沟通与表达能力等个人综合能力[1-3]。

近年来,我们在清华大学本科高年级学生中开设了“等离子体技术及应用”研讨课,从学校“三位一体”教育理念的内涵和要求出发,探索涉及多学科交叉融合的研讨课教学模式。这也符合2017年《地平线报告(高等教育版)》所预测的未来5年高等教育对探究式、讨论式、参与式教学和混合式学习等教与学方式的逐步推广与普及的要求[4]。

2 研讨课教改的必要性

目前,等离子体科学与技术学科的发展和相应课程教学的现状表现在如下几方面。

1) 进入21世纪以来,等离子体科学与技术领域的研究日益呈现出多学科深度融合的特色,其主要的应用领域涵盖了能源科学(如磁约束和惯性约束核聚变、辅助燃烧、核燃料制备等)、材料科学与工程(如微纳米材料合成、表面涂层技术、材料表面改性等)、临床医学(如肿瘤治疗、再生医学、手术室/ICU病房等空间的空气净化、精密医疗器械的消毒灭菌等)、生物化工(如生物诱变育种、化工原料的制备等)、环境治理(包括医疗垃圾等高危有害固体废弃物处理、核燃料循环中的中低放射性废物处置、污水处理、空气净化等)、微电子工业(如超大规模集成电路的刻蚀、清洗、微纳电子器件及显示技术等)、航空航天(如临近空间高超声速飞行器以及航天器再入大气层所面临的“黑障”问题、等离子体推进与主动流动控制等)以及国防/公共安全与健康(如飞行器隐身、快速战地生化洗消、疫源地病媒生物控制、特殊环境下的空气/水体/高危固体废物的无害化快速处置等)等诸多领域[5-9]。正是由于上述大气放电等离子体技术广阔的应用前景,目前国内外高校的诸多院系均在陆续开设与等离子体相关的课程。但这些课程的一个共同特点是专业性相对比较强,从学科交叉融合的角度开设有关等离子体科学与技术研究前沿的研讨性课程还很少。

2) 对于研讨性质的课程,由于其所涉及的专业领域通常比较广泛,不仅包括了机械、电子、自动化、航空航天等工科院系,而且包括物理、化学、生物等理科院系,甚至还有经管、公管、新闻等人文院系。因此,如何在同一教学平台上开展跨学科的教学活动将是一件具有相当挑战性的教学工作。这种挑战性主要体现在如下两个方面:一是教学工作的挑战性,即在教学工作中需要提炼出培养和训练学生共性化科学素养的内容,二是学生学习的挑战性,即面向跨学科的研讨性课题,借助于先进的信息网络技术形成分布式学习环境[10],通过不同学科背景的学生间的互动和师生互动,将个体学习和集体学习有机结合、将课堂研讨和课外学习有机融合,在学习和讨论中培养学生的批判性和创造性思维,形成挑战性的互动学习氛围。

3) 对于开展挑战性互动学习的研讨性课程,学生学习效果和学习成绩的评价也变得相对于以考试为评价形式的课程更加复杂和困难。学生学习效果的评价方法和指标将对引导学生更好地开展挑战性互动学习在一定程度上具有重要的影响。因此,如何建立基于数字化平台的相对客观的评价指标和基于集体互动学习的学生自主评价指标的综合性学习效果评价指标,对形成“三位一体”教育理念下的研讨课教学评价方法同样十分重要。

在本文研究中,我们以等离子体在某一/某些领域(如能源、环境、材料、生物、医学、公共健康与国防安全等)的前沿应用为背景,基于数字化开放平台,营造师生、学生间高度互动的挑战性学习氛围,在训练学生共性化科学素养的同时,引导学生逐步建立批判性和创造性思维;通过基于数字化平台的相对客观的评价指标和基于集体互动学习的学生自主评价指标,在课程结束时完成对每一位学生的学习效果评价,初步形成“三位一体”教育理念下对学生挑战性学习的基本要求,进而提炼出面向涉及多学科交叉融合的研讨性课程教学活动的主要结构框架和学习效果评价指标等共性内容。这将对推动“三位一体”教育理念下本科生研讨课,特别是涉及具有多学科交叉融合性质的研讨课教学工作的具体实施具有一定的借鉴意义。

3 教学活动的设计与组织

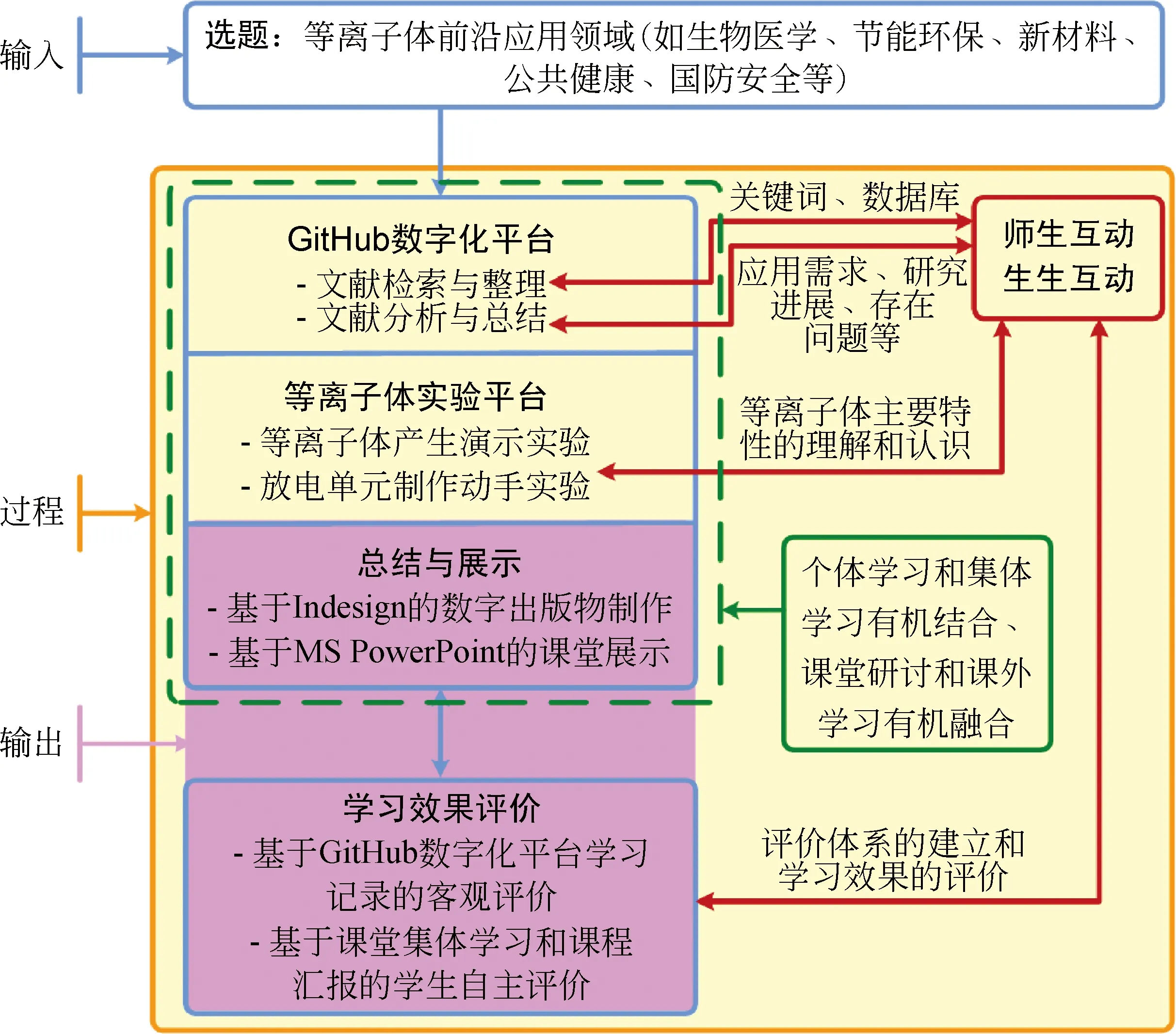

图1给出了等离子体技术及应用研讨课教学活动的组织示意图。具体来讲,我们把整个教学活动从整体上分为输入、过程和输出3个部分;通过这3个相互关联的教学环节,实现学生共性化科学素养的培养和训练,个体学习和集体学习、课堂研讨和课外学习的有机融合,以及在此过程中学生批判性和创造性思维的培养等,从总体上形成一种挑战性的互动学习氛围。每一教学环节的教学活动内容、形式、评价指标和期望取得的教学效果如表1所示。

图1 教学活动组织示意图(图中的双向箭头“↔”表示多次反复的互动过程)

根据表1的教学活动安排,我们制定的课程教学计划主要包括3大部分:(1)教师主导的课程前沿概论;(2)学生主导、教师引导的学生文献调研和分析总结;(3)学生数字出版物集体展示交流、学生互评和教师点评。其中,课程前沿概论的主要教学目的是针对来自不同学科背景的学生进行等离子体基础知识以及学科发展前沿的普及教学,结合学生的学科背景、国家和社会发展重大需求等激发他们探索等离子体前沿科技的好奇心和积极性,指导他们进行调研课题的选题,确定最后要形成的数字出版物的整体逻辑模型,为后续的课程教学抛砖引玉。这一阶段的教学主体是教师,采取启发式的教学方式,带领学生在比较短的时间内进入到他们所选择的调研领域。学生文献调研和分析总结是该课程教学的主体阶段,主要包括文献检索关键词的确定、文献检索与筛选、文献分类整理与分析,其目的在于训练学生从事科学研究的基本素养和批判性与创造性思维。其中,基本科学素养包括面对海量文献如何科学地、比较准确地确定文献检索的关键词,如何对基于关键词检索得到的大量文献进行二次筛选,如何对二次筛选后的文献进行分类整理、如何根据已经初步确定的文献调研逻辑模型对文献进行分析和论述,以及如何从这些文献出发进行滚动检索以获取新的重要文献等;而批判性与创造性思维则是指在文献分类整理和分析过程中,在科学总结该领域已经取得的科学成就的基础上,如何根据自己已有的知识积累,对这一领域在某一或某些方面需要进一步开展的科学研究工作以及未来发展可能的新应用提出自己的观点。这部分教学活动的主体将由教师转变为学生,他们的学习活动包括课堂上的分组讨论集体学习、采用MS Power Point形式的口头报告集体交流讨论、课下文献检索和分析的个体学习以及基于GitHub平台的交流讨论;而教师的角色则主要是对学生学习成果的引导式点评以及对学生所提出问题的解答等。该课程的最后一部分则是进行每个小组数字出版物的集体展示交流以及学生互评,在师生和学生间的互动交流中进一步总结各自在整个课程教学活动中的收获和存在的问题,在集体学习和交流中结束课程学习。

表1 教学活动设计与预期效果

4 课程教学实践与成果产出

根据本文第3节的教学活动组织方案,我们开展了本科生“等离子体技术及应用”研讨课的教学改革实践探索。选修该课程的同学们分成2个小组,分别围绕等离子体临床医学和节能环保进行了课题调研。经过小组讨论以及与老师的交流,两个小组均确定了相应主题的文献综述逻辑模型、文献检索关键词和文献筛选原则,所有小组成员均参与课堂MS Power Point的总结汇报交流,在认真整理分析已有文献报道研究成果的基础上,结合自己的学科背景大胆提出了未来等离子体科技新的应用,并形成了最终的数字出版物(典型案例如图2所示)。

图2 等离子体生物医学小组部分成果展示

本次教改探索的另一个重要的方面是对于这种挑战性的互动学习课程,如何建立科学的学生学习效果评价方法和指标,形成学生学习过程的全程记录和分析。为此,我们采用石墨文档和GitHub两个数字化平台分别进行课堂教学活动和课外学习活动的交流、记录,并结合课堂MS Power Point展示、数字出版物学生互评和老师评价,从文献检索与分析能力、专业基础知识、图文表达能力、团队合作精神以及创造性与批判性思维5个方面实现对每一位学生学习效果的个性化评价和所有学生整体学习效果的综合评价(如图3给出了其中一位同学的课程学习效果雷达图),为后续进一步优化课程教学提供了科学依据。

图3 学生A学习效果分析雷达图

5 总结与展望

本文依托“等离子体技术及应用”本科生研讨课,开展了基于清华大学“三位一体”教育理念的、涉及多学科交叉融合的研讨性课程教学改革的探索,包括教学活动的设计与组织实施。课程实践教学的结果表明,一方面,我们通过课堂讨论、课后小组调研以及课堂集中展示等环节,营造了师生、学生间高度互动的挑战性学习氛围,在训练学生共性化科学素养的同时,基于来自不同学科学生的专业知识基础,引导学生通过文献调研,了解等离子体在某一交叉学科领域的前沿应用,并逐步建立起批判性和创造性的思维;另一方面,通过基于数字化平台的相对客观的评价指标和基于集体互动学习的学生自主评价指标,在课程结束时完成了对每一位学生的学习效果评价,初步建立起了面向挑战性互动学习课程的学生学习效果评价方法和指标,形成了学生学习过程的全程记录和分析。同学们在短时间、高强度的学习过程中,不仅丰富了对等离子体多学科交叉前沿科技的认识,而且极大地提升了个人基本的科学素养和团队协作精神,以及对各自专业的认同感和对社会的责任感。

基于此,我们针对研讨课教学的特点,提炼出了面向研讨性课程教学活动的主要结构框架和学习效果评价指标等共性内容,如图4所示。一方面,我们期望本次教改的经验能够为其他研讨性课程教学工作的开展提供一定的参考;而另一方面,我们也将在此基础上,继续进行此类课程的教学改革与实践,比如增加更多的学生动手实践机会,把学生的理论学习和实践训练有机结合起来,以更好地贯彻落实学校“三位一体”教育理念的丰富内涵与具体需求。

图4 面向研讨性课程的教学活动组织逻辑图