血浆D-二聚体及血小板/淋巴细胞比值对缺血性脑卒中老年患者预后的影响分析

宋昭赫

脑卒中是一种由于脑部血管突然破裂或血管阻塞导致的血液不能流入大脑的急性脑血管疾病。我国是脑卒中高发国家,该疾病已成为我国第一位致死和致残性疾病,给家庭和社会带来巨大负担[1]。缺血性脑卒中占全部脑卒中的70%~80%,致残率、致死率均较高,因此,缺血性脑卒中的预后是当前研究者重点关注的问题[2]。脑卒中发病常见原因为脑部供血血管栓塞,高血压、糖尿病、高血脂等也可导致脑卒中[3]。血液的凝血/纤溶系统的失衡与缺血性脑卒中的发生、发展、转归过程关系密切。有研究显示,血小板/淋巴细胞比例(platelet/lymphocyte ratio,PLR)与接受血管腔内治疗的缺血性脑卒中患者预后、血管再通率及梗死面积有关[4]。本研究通过检测老年缺血性脑卒中患者血浆D-二聚体水平及PLR,并分析其与脑卒中患者临床特征及预后的关系,旨在为老年缺血性脑卒中寻找预后生物标记。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年7月至2018年12月我院确诊收治的缺血性脑卒中患者52例为研究组,其中男29例,女23例;年龄61~82岁,平均年龄(65.37±10.13)岁;美国国立卫生研究院脑卒中评分量表(National institute of Health Stroke Scale,NIHSS)1~17分。选择同期健康体检者50例为对照组,其中男31例,女19例;年龄60~80岁,平均年龄(65.78±11.30)岁。2组年龄与性别比差异无统计学意义(P>0.05)。所有受试者及家属签署知情同意书。本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2 标准

1.2.1 诊断标准[5]:①可逆性、局灶性神经功能障碍突然发作,时间短暂,多持续数分钟至1~2 h,症状和体征应在24 h内完全消失;②可表现为颈内动脉系统和椎一基底动脉系统的症状;③临床症状反复出现;④发作间隙无神经系统体征;⑤排除非血管性病因;⑥脑CT/MRI排除脑出血。

1.2.2 纳入与排除标准:纳入标准:①根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[5]确诊为缺血性脑卒中患者;②年龄≥60岁。排除标准:①心血管疾病、糖尿病者;②自身免疫性疾病者;③近2个月内有全身感染史,外伤者;④严重肝肾功能障碍者。

1.3 NIHSS评分 评估最近脑卒中病史患者神经功能缺损程度,总分等于其评判15项参数得分总和,评分越低,患者状态越好,评分越高,神经受损越严重。可用于治疗后定期评估治疗效果;每增加1分,预后良好的可能性降低17%。

1.4 方法

1.4.1 样本采集:2组受试者于清晨空腹肘静脉采取外周血5 ml,其中2 ml离心后取上清,-80℃冻存,待检,另3 ml保存于EDTA-K2抗凝真空管。

1.4.2 血清D-二聚体水平检测:采用东芝TBA-120FR全自动生化仪检测血清D-二聚体水平,每个样本均检测3次,取平均值。所有样本检测由同一操作员在同一台仪器上完成。D-二聚体检测试剂盒购自北京九强生物技术股份有限公司。

1.4.3 血浆血小板、淋巴细胞及比值检测:EDTA-K2抗凝真空管内静脉血采样后2 h内完成检测,采用SYSMEX XE-2100血细胞分析仪检测血小板计数(platelet,PLT)和淋巴细胞计数,试剂盒为与仪器公司匹配试剂和,操作严格按照说明书进行。计算血小板/淋巴细胞比值(PLR)=PLT/淋巴细胞计数。

1.4.4 血脂水平检测:采用酶比色法检测血脂水平,包括总胆固醇(total Cholesterol,TC)、三酰甘油(triglyceride,TG)、高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein,HDL)及低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein,LDL),试剂盒购自北京九强生物技术股份有限公司。

1.5 随访 病例均有完整的临床、病理资料。随访30 d,利用改良后的RANKIN量表(mRS)评分评估神经功能受损结局,将52例患者分为预后良好组(mRS≤2分)和预后不良组(mRS>2分)。

2 结果

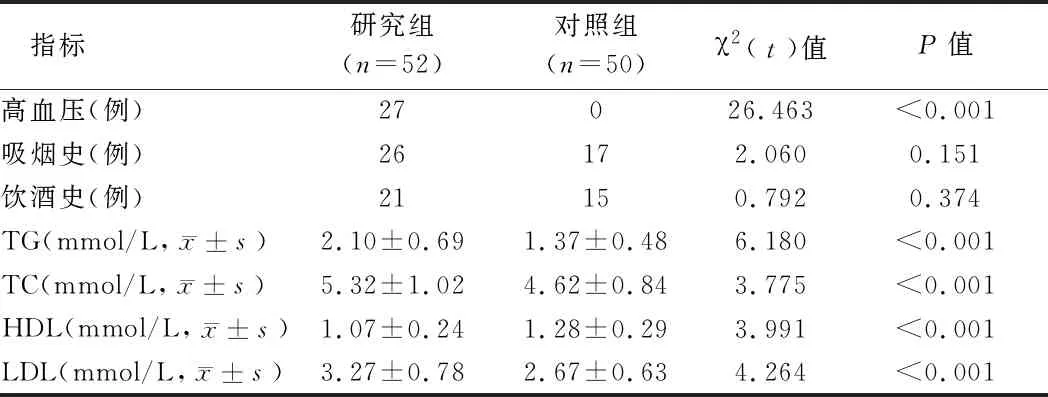

2.1 2组临床特征比较 有高血压的缺血性脑卒中老年患者人数显著高于健康对照组(P<0.05);研究组患者血清TG、TC、LDL水平显著高于对照组(P<0.05),HDL水平显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组临床特征比较

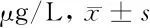

2.2 2组血清D-二聚体水平比较 研究组血清D-二聚体水平显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

组别D-二聚体研究组(n=52)340.57±36.97对照组(n=50)70.19±19.64t值45.859P值<0.001

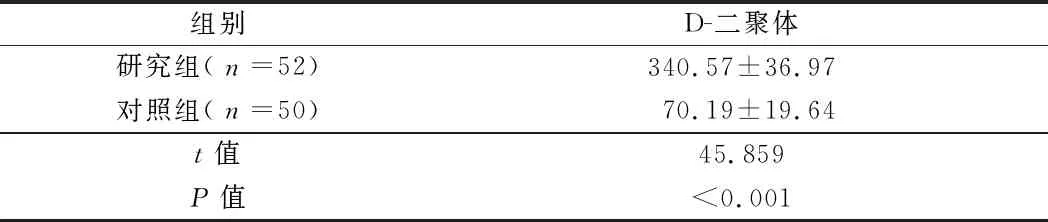

2.3 2组血浆PLT、淋巴细胞计数和PLR比较 2组PLT水平差异无统计学意义(P>0.05);研究组血浆淋巴细胞计数显著低于对照组(P<0.05),PLR显著高于对照组(P<0.05)。见表3。

组别PLT(×109/L)淋巴细胞计数(×109/L)PLR研究组(n=52)250.90±41.041.79±0.54140.17±31.92对照组(n=50)244.33±43.462.36±0.68103.53±33.46t值0.7854.6985.660P值0.434<0.001<0.001

2.4 缺血性脑卒中老年患者不良预后危险因素分析 以出院后30 d不良预后作为因变量,将入院高血压、吸烟史、饮酒史,TG、TC、HDL、LDL、NIHSS、PLR、D-二聚体水平由低到高纳入Logistic回归分析,结果显示,高血压、吸烟史、饮酒史、TG、TC、LDL、PLR、血清D-二聚体水平、NIHSS评分为不良预后的危险因素(P<0.05),而HDL是其保护性因素(P<0.05)。见表4。

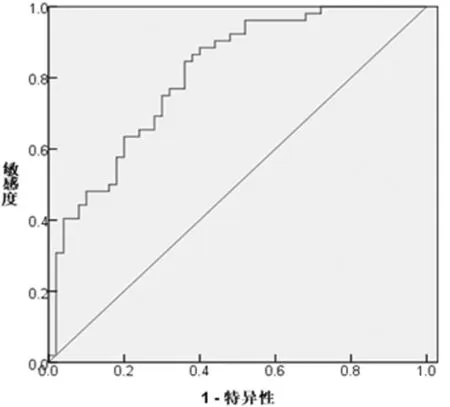

2.5 血浆PLR对缺血性脑卒中老年患者预后的预测分析 入院时血浆PLR预测不良预后的曲线下面积为0.809(95%CI:0.726~0.892,P<0.05),当入院PLR为106.475时,获得最大Youden指数0.486,对应敏感度为0.846,特异性为0.640。见图1。

图1 PLR对缺血性脑卒中老年患者预后的预测分析

3 讨论

目前,缺血性脑卒中已严重影响人们的健康,早期预防、诊断及准确预后尤为关键。脑卒中的危险因素有高血压、心房颤动、高血脂症、吸烟等,本研究显示缺血性脑卒中老年患者中高血压人数较健康对照组高。有研究表明,缺血性脑卒中发生与动脉粥样硬化关系密切,而由氧化应激所致的血管损伤及血管内皮功能障碍是引起缺血性脑卒中发病的基本因素[6]。细胞在自由基的调节下做出相应免疫应答,同时引起部分炎症细胞游移,炎性因子及部分粘附分子水平升高,加重血管内皮细胞的损伤,最终引起动脉粥样硬化。另有研究显示,血脂异常也会引起血管损伤,大量血脂在血管累积,氧化型低密度脂蛋白水平升高,引发内皮功能障碍[7]。血脂水平增加导致血液中脂肪酸水平增加,诱导LDL浸润,导致血管内壁粗糙,严重者出现血管管腔硬化和渐狭窄[8]。高三酰甘油通过极低密度脂蛋白胆固醇转变为LDL,降低HDL水平,协调血液凝集,促进动脉粥样硬化,引起血管损伤,最终成为缺血性脑卒中的危险因素。本研究结果显示,研究组血清TG、TC、LDL水平显著高于对照组,HDL水平显著低于对照组,提示血清TG、TC、LDL水平升高可能与缺血性脑卒中发病有关。缺血性脑卒中发病不是单一因素引起的,随着研究进展,越来越多的因素引起人们的关注。

D-二聚体形成与纤维蛋白原有关,分子量为184 000~202 000。纤维蛋白原产生纤维蛋白单体,在钙离子等因素作用下,产生交联纤维蛋白,经纤溶酶降解产生D-二聚体,老年人血清D-二聚体水平高于年轻人[9]。D-二聚体与患者的脑梗死面积和疾病严重程度关系密切[10]。高浓度的D-二聚体大量聚集损伤血管,产生内皮功能障碍,严重者引起患者动脉粥样硬化。同时,D-二聚体通过调节血小板水平,血液维持高凝状态,是反映体内凝血/纤溶系统功能的理想指标。研究显示,缺血性脑卒中患者血浆D-二聚体水平与患者神经功能损伤程度存在一定相关性,血清D-二聚体水平升高表明血管内血栓形成,人体内凝血/纤溶失衡加剧[11]。另有研究表明,血浆D-二聚体与颈动脉内-中膜厚度正相关,随着动脉粥样硬化加重,血浆D-二聚体水平显著上升[12]。本研究结果显示,研究组血清D-二聚体水平显著高于对照组,提示血清D-二聚体水平与缺血性脑卒中老年患者发病有关。D-二聚体可以诱导粘附分子-1与血管内皮结合,导致血管痉挛,通过协调机体全血黏度,聚集大量红细胞,调节机体血管内皮细胞增殖,抑制血管内皮功能,加速动脉粥样硬化的发生[13]。

研究表明,炎性反应在缺血性脑卒中发病机制中起关键作用[14]。当血管内皮细胞损伤或功能减退时,血管壁通透性增加,对炎性反应的防御作用减退。炎症在脑部血管板块形成、进展、破裂等导致血栓形成的过程中有重要推动作用。动脉粥样硬化的发生发展不仅是血管脂质沉积,与脑血管壁细胞遭受各种因子诱导的慢性炎症有关,在此过程中,脑血管内皮细胞合成、释放炎性细胞因子,对脑缺血后脑梗死的形成有重要作用[15]。既往研究证实,血小板参与脑梗死发病过程,脑梗死后局部血管不完全或完全闭塞导致血管内皮损伤、微血管系统系统变形能力下降,并促进流经的血小板破坏,促使血小板表面膜糖蛋白粘附于血管壁并相互聚集,进一步加重脑缺血[16]。PLR是新的炎性指标,PLR升高反应机体内存在炎症炎症,急性冠脉综合征患者入院时的PLR明显与冠脉硬化严重程度和复杂性正相关[17]。本研究结果显示,研究组血浆淋巴细胞计数显著低于对照组,PLR显著高于对照组,提示高PLR与缺血性脑卒中老年患者发病有关,淋巴细胞参与免疫应答反应,与炎性反应有关,本研究结果进一步反应炎症机制可能参与缺血性脑卒中发病。

Logistic回归分析结果显示,高血压、吸烟史、饮酒史、TG、TC、LDL、PLR、血清D-二聚体水平、NIHSS评分是预后不良的危险因素,HDL是保护性因素;ROC曲线分析显示,当入院PLR为106.475时,最大Youden指数为0.486,敏感度为0.846,特异性为0.640,PLR较高对缺血性脑卒中老年患者出院30 d时不良预后具有一定预测价值,提示高PLR、高血清D-二聚体水平可作为缺血性脑卒中老年患者不良预后的生物标志。高PLR、血清D-二聚体水平均可以促进动脉粥样硬化形成及发展、血栓形成,NIHSS评分越高,表明神经功能受损越严重。

综上所述,研究组血清D-二聚体水平、PLR显著高于对照组,缺血性脑卒中老年患者血清D-二聚体水平、PLR可作为患者不良预后的生物标志。