老油田注CO2开发提高注气能力的方法

田巍

1.中国石化中原油田分公司勘探开发研究院 2.中国石化中原油田博士后科研工作站

近年来,低渗透油田已成为世界油气储量增长的主体[1-3],但低渗储层并没有得到规模有效的开发,CO2驱技术被认为是低渗油藏有效开发的重要技术之一[4-9]。为节约成本,一般是直接利用现有井网转注CO2开发,转注CO2后,虽然注CO2压力都比注水压力有一定幅度的降低,但是水井转注CO2的注入压力要比同等地层条件下油井转注CO2的注入压力高了将近1倍[10]。这样,对于水井转注CO2的安全性就产生了一定的影响,对设备的要求也就更高。因此,提高水井转注气注入能力的降压增注技术的研究势在必行。目前,注气开发提高注气能力方面的研究还较少,参考注水增注技术 的人工压裂、提压增注、添加增注药剂等技术[11-17],前两种若用于注气开发会增加气窜的风险,并存在安全方面的隐患,只有添加增注药剂技术可以用于注气增注技术。添加的药剂一般为表面活性剂,通常有3种类型:①降低油水界面张力型[18-20];②改变岩石润湿性型[21-23];③疏水疏油型[24-25]。后两种价格较昂贵,而且疏水疏油型增注剂对环境污染大,不适宜采用。因此,本实验采用降低油水界面张力型增注作为降压增注药剂开展研究。

1 储层概况

目标储层属于构造油藏,储层矿物种类以石英、铁白云石、斜长石和方解石为主,主要黏土矿物为伊利石,其次是绿泥石和伊/蒙间层,高岭石含量较少。油藏平均深度3 700 m,温度114~128 ℃,地面原油密度为0.851 4 g/cm3,地面原油黏度为9.0 mPa·s,油藏饱和压力为22.88 MPa,原始气油比为153 m3/m3,原油性质好,具有低密度、低黏度、低含硫的特点,最小混相压力为29.72 MPa,非常适合采用CO2驱开发。从2016年年初开始,利用现有井网转注CO2开发,为节约投资采用油井和水井转注气的方式,注气过程中发现水井转注气的注入压力仅比注水压力40 MPa低10%左右。如此高的注气压力,加剧了管道腐蚀,影响注入设备的使用寿命。因此,需要采取措施进一步降低转注气注入压力,提高水井转注气的注入能力。

2 实验部分

2.1 实验仪器与流程

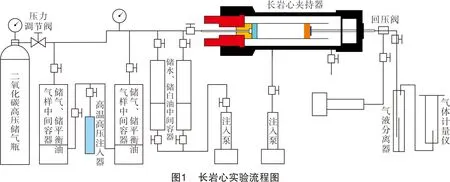

实验设备主要包括抗硫耐酸岩心流动实验装置、OW-II型全自动油水计量仪、长岩心夹持器、高温高压注入器、压力温度控制仪、回压阀等。由于CO2溶解于水后会腐蚀设备,因此,所用的设备都是特殊设备。详细流程见图1。

2.2 实验步骤

考虑到现场应用的经济性和技术的成熟性,选取降低油水界面张力型增注剂(0.08%,w)作为降低注入压力的增注药剂。室内模拟现场开发的实际情况,通过实验验证降压增注剂的效果。首先将岩心按照布拉法则排序装填入夹持器,还原至地层油水条件,然后注水至含水90%,转注注入0.2 PV降压增注剂后注气至不出液为止。为便于对比,开展了一组不注增注剂的气驱实验,即在注水含水90%后直接转注CO2气体至不产液为止。

3 实验结果与分析

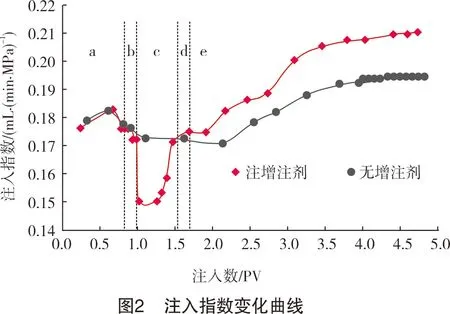

实验选取目标储层岩心5块,组合长岩心后的调和渗透率为43.88×10-3μm2,直径为2.497 cm,长度为30.712 cm,按照上述设定的实验步骤分别开展了注水后转注CO2气实验和注水后注0.2 PV增注剂段塞后转注CO2气体的实验。为便于分析,将压力和流量数据换算成了注入指数,注入指数是指单位压力下单位时段内的注入体积量,单位为mL/(min·MPa),实验结果如图2所示。从图2可以看出:注增注剂的注入指数变化曲线分为平稳段、降低段和上升段。其中,a区为注水阶段,b区为注增注剂0.2 PV的阶段,c区为增注剂在管线中的流动阶段,这期间注入指数一直在降低,直到总注入数为1.02 PV时,注入指数达到最低,为0.150 2 mL/(min·MPa),之后注入指数逐渐升高,在增注剂到达岩心时的注入指数升至0.173 0 mL/(min·MPa),随着增注剂逐渐注入岩心中,注入指数继续增加,至全部注入岩心中时的注入指数增至0.174 7 mL/(min·MPa)。之后,增注剂在岩心中发挥作用,注入指数一直在增加。在气体突破时的注入指数为0.188 4 mL/(min·MPa),比水驱结束时的注入指数0.176 1 mL/(min·MPa)高0.012 3 mL/(min·MPa),增幅达6.98%,气体突破后,注入指数迅速增加至0.2 mL/(min·MPa)以上。之后,增幅逐渐变缓,在总注入数为4.73 PV时的注入指数达到0.210 1 mL/(min·MPa)。与前期注水相比,注入能力提高了19.31%,增注效果非常显著;对于未注增注剂的实验曲线,在水驱阶段含水达到90%之前一段区间上,注入指数变化基本平稳在0.176 1 mL/(min·MPa),后续转注CO2注气初期注入指数略有降低。在注入气体到达岩心入口端面时的注入指数降低为0.172 5 mL/(min·MPa),注入气体接触岩心后,注入指数进一步降低为0.170 8 mL/(min·MPa),之后注入指数逐渐回升,在总注入数4.72 PV时的注入指数为0.194 5 mL/(min·MPa)。注入指数与注水相比提高了0.018 4 mL/(min·MPa),增幅达10.45%,即如果不采用增注措施的话,水驱后直接转注气的注入能力比水驱相比增幅约为10百分点,这也体现了CO2良好的注入性能。

从图2中两条注入指数变化曲线对比可知:水驱结束后无论是转注气还是加增注剂段塞,注入指数均有所降低,注增注剂的注入指数降幅更大。这主要是由于直接转注气后,注入的气体在高压管线中的水里迅速溶解扩散,并在水中形成微气泡,发挥了类似于气阻效应的作用,从而增加了渗流阻力,所以注气能力略有降低;当转注介质接触到岩心后,直接转注气注入的CO2与岩石发生溶蚀作用[26-27],目标储层岩石中含有较多易于发生溶蚀的岩石矿物和黏土颗粒物,溶蚀50 h后,即有长石和方解石明显破碎的现象和大量无机颗粒脱落,100 h左右即有新物质生成。溶蚀作用初期降低了CO2注入能力,但是当注入的CO2与岩石充分反应后,溶蚀脱落的无机颗粒、黏土颗粒及生成的新物质被排出岩石孔隙外,使可动孔隙空间增加,注入指数增加,直至气体突破;对于注入0.2 PV增注剂后注气的注入指数变化,增注剂接触到岩心中后,注入指数的增幅略有放缓,之后迅速增加,直至气体突破,注入指数大幅增加后逐渐趋于稳定。对比注增注剂与无增注剂注入指数变化情况。可以看出,注增注剂的注入指数变化曲线在增注剂接触岩石后一直高于无增注剂的曲线,可见增注剂确实发挥了提高注气能力的效果。表面活性剂作为增注剂的主要作用是降低油水界面张力,油水流度比降低,使部分原油与表面活性剂产生乳化作用而被驱替出,增大了后续气体流通的通道空间,因此,注入能力也有了一定幅度的提升,与未注增注剂相比,注0.2 PV增注剂的注入指数提高了8.86%。

4 注气能力的影响因素

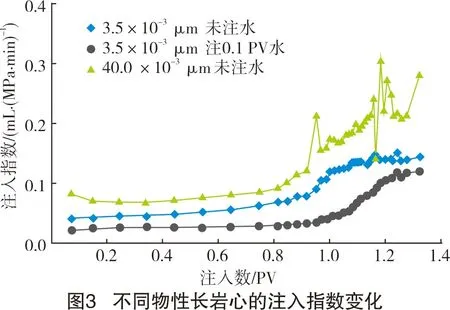

4.1 物性的影响

岩石的物性对气驱开发的影响如图3所示。从图3可知:渗透率越高的岩心,其注入相对越容易,注入指数越高,尤其在气体突破后,渗透率高的岩心的注入指数与渗透率相对较低的岩心的注入指数的差别就更加明显;相同物性的岩心,注水后转注气的注入指数也明显低于未注水直接注气开发的注入指数;前期注水后,后续注气开发注入相对困难,这与发生黏土膨胀及液锁效应是相关的,注水后的岩石储层中形成油水两相区,油水界面及两相启动压力梯度的存在,使渗流阻力增加,降低了后续的注入能力。总体来说,物性的影响程度达到了7.76%。

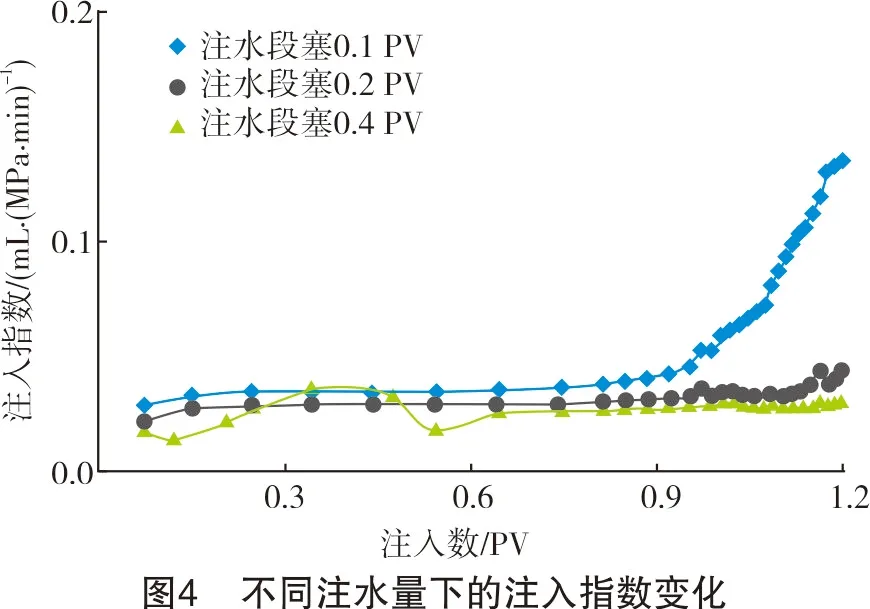

4.2 注水量的影响

注水量对后续注气注入指数的影响非常显著(见图4),注水量越少,注入指数越大,后续气体注入相对越容易,注水量越多,后续注气的作用时间越长,延长了见效时间,总体影响程度达到了59.64%。注入体积数在0.95 PV之后,注水0.1 PV的岩心注气注入指数急剧增加,当注入体积数为1.23 PV时,注入指数为0.108 mL/(MPa·min),而此时注水0.2 PV和0.4 PV后注气的注气指数仅为0.025 mL/(MPa·min)和0.028 mL/(MPa·min)。之后,注水0.1 PV后注气的注气指数开始急剧降低,而注水0.2 PV和0.4 PV后注气的注气指数却还在缓慢增加,直到注入倍数分别为1.732 PV和2.032 PV,两者的注入指数逐渐下降,可见,注入水的体积越大,后续注气的作用时间越长。

对于目标储层,由于前期采用注水开发的方式开采,后续转注气与未注水开发相比,注入能力大幅降低,同时水井转注气与油井转注气相比,注入能力也明显低于后者。

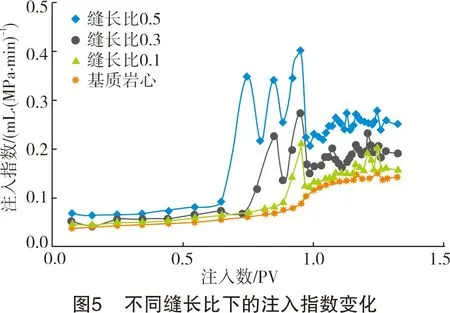

4.3 裂缝的影响

为了简化表述,裂缝长度占岩心总长度的百分数采用小数表示,即裂缝长度与岩心总长度的比值,简称缝长比。如图5所示,在注气初期,注入指数变化较小,但当注入气体达到一定体积后,注入指数的差别开始明显变化。从图5可知,随着注入体积倍数的增加,曲线的间距越来越大,说明在注气后期,裂缝的影响最大。缝长比越大注入指数越大,基质岩心的注入指数最低,裂缝缝长比越大越有利于气体的注入,而基质岩心由于较为致密注入指数较低。裂缝越长,相当于缩短了渗流距离,注入相对较容易,注入指数就越大,总体影响程度达到12.56%。

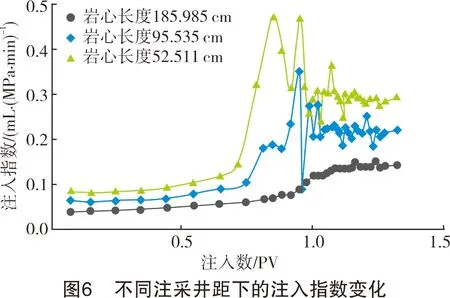

4.4 注采井距的影响

注采井距对注入指数的影响如图6所示。从图6可知:在注气初期,不同岩心长度的长岩心注入指数差别较小,而且注入指数较低,注入相对困难,但当注入气体超过一定孔隙体积后,注入指数急剧增加,岩心越长注入指数越低,总体影响程度达到15.78%;注入体积为0.65 PV时,注入指数数值之间差别较小,而在注入体积为0.85 PV时,对应的注入指数数值之间的差异较大;岩心越长,驱动压差越大,渗流阻力越大,注采井距越长越不利于气体的注入。

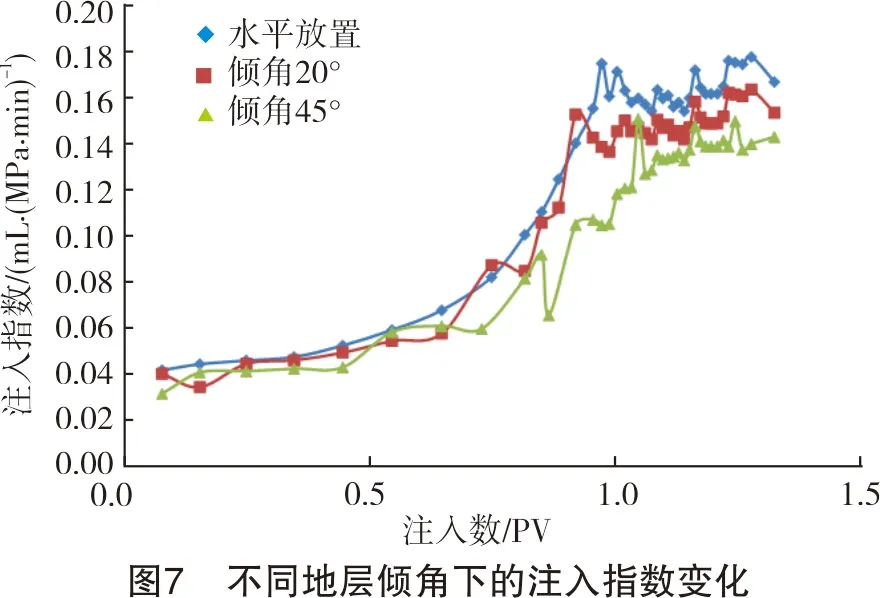

4.5 地层倾角的影响

地层倾角对注入指数的影响如图7所示。从图7可知:随着注入体积倍数的增加,注入指数先是缓慢增加,而后逐渐趋于稳定;倾斜角度为20°的实验岩心在注入倍数由0.25 PV增加到0.65 PV、再增加到1.0 PV时,对应的注入指数分别增加了0.032 mL/(MPa·min)、0.068 mL/(MPa·min),增加的幅度越来越大;不同地层倾角长岩心的注入指数差别不太大,但是倾角大的注入指数略低,地层倾角的总体影响程度达到4.25%。分析认为:岩心倾角越大,重力驱作用越明显,继续注气在上部形成气顶,气顶的作用使油气均匀向下推进,气体的驱动压力作用与原油重力作用方向一致,使驱油效果叠加,因此会获得更高的采收率,但由于避免指进现象,整体推进较为均匀,进一步增加了渗流阻力,降低了注入能力。

目标区块的地层倾角为18°~40°,为了使注入的CO2发挥最大的驱油效率,采用顶部注气的方式,考虑不同注入井所处倾角的位置不同,并结合转注气的难易程度选取合适的注气井。

综合以上分析,确定各组实验数据中注入指数最大值与最小值的差值,进而确定注入指数影响程度,通过数据计算得到,对注入指数影响最大的是注水量,影响程度为59.64%,其次为注采井距和裂缝的影响,影响程度分别为15.78%和12.56%,物性和地层倾角的影响最小,仅为7.76%和4.25%。

5 现场应用情况

目标区块在2016年之前一直采用注水开发,含水率超过了90%,注水压力较高,部分注水井达40 MPa以上,为典型的高压注水油藏。从2016年开始,实施注CO2开发,充分利用现有井网,采用油水井转注气的方式,注水井转注气的平均注入压力为35 MP左右,油井转注气的平均注入压力仅为16 MPa左右。为此,选取一口注水井实施降压增注措施先导实验,采用降低油水界面张力型增注剂(0.08%,w)作为现场注入药剂,该井在注增注剂前的注水压力为41.30 MPa,含水率为92.10%,实施注增注剂2个月后,开始注CO2,注入压力由最初的41.30 MPa逐渐降低至30.85 MPa,目前注入压力仍有小幅度的降低。从该注水井转注气降压增注实施总体情况来看,注增注剂后,注入压力降低幅度较大,注气能力大幅提升,增注效果好于预期。

6 结论

(1) 注入增注剂后,增注剂降低了油水界面张力,使流动附加阻力降低,液体流动更加容易,注入指数逐渐增加,直至气体突破后,注入指数才逐渐趋于稳定。

(2) 注增注剂的注入能力与注水开发相比提高了19.31%,比未注增注剂的注入能力提高了8.86%,增注效果非常显著。

(3) 储层的物性越好,裂缝越长,倾角越小,越有利于转注CO2气体注入;相反,前期注水开发注水越多,注采井距越大,越不利于后续转注气注入。

(4) 影响注气能力的各因素中,影响最大的是前期注水量,其次是注采井距和裂缝,而物性和地层倾角的影响则相对较小。