pH值响应性液流转向剂对自生CO2调驱效果优化研究与应用

郑玉飞 李翔 徐景亮 刘文辉 冯轩 于萌

中海油田服务股份有限公司

自生CO2调驱技术是指向储层分段塞交替注入生气剂和释气剂,两者反应后就地生成CO2泡沫并释放热量,能同时实现解堵、调剖和驱油等多种功能[1-4]。2000年,Gumersky等最先提出碳酸盐能够与酸在地层条件下发生反应生成大量CO2,并开展了室内和现场试验[5]。2006年, Bakhtiyarov等进一步考察了表面活性剂与聚合物对自生CO2技术的影响[6]。2010年, Shiau Ben等研究了可以生成CO2的化学药剂及其提高采收率的幅度[7]。邓建华等依据层内生气的机理,分别研制出了KD-79单液生气体系和KD-79双液生气体系,驱替实验表明,两种体系提高采收率幅度均超过10%[8]。赵仁保等利用填砂管实验对自生CO2调驱机理进行了研究,发现自生CO2气体在高渗管中运移速度很快,气窜较为严重,向生气体系中添加起泡剂,气窜得到很好地控制[9]。从2009年起,徐景亮和郑玉飞等在渤海油田开展了大规模自生CO2调驱现场试验,取得了增油23×104m3、增注60×104m3的显著成果[10]。但由于自生CO2调驱技术仍处于注水井浅调阶段,作用半径小、调剖能力有限,而渤海大部分油田历经多年开发已进入高含水期,层间和层内矛盾突出,水窜严重,导致多轮次调驱的稳油控水效果逐渐变差[11-13]。因此,亟需进一步优化现有技术,抑制多轮次调驱效果递减趋势,以满足现阶段渤海油田需求[14-15]。针对上述问题,结合渤海油田的地质油藏特征,通过物模实验对多轮次自生CO2调驱效果进行了优化研究。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

实验材料:渤海某油田原油;渤海某油田模拟地层水;层内自生CO2调驱体系,包括生气剂、释气剂和助剂;淀粉凝胶;pH值响应性液流转向剂(质量分数为30%);层内非均质岩心,石英砂人工压制,尺寸为4.5 cm×4.5 cm×30 cm,渗透率为500×10-3μm2/2 000×10-3μm2/4 000×10-3μm2。

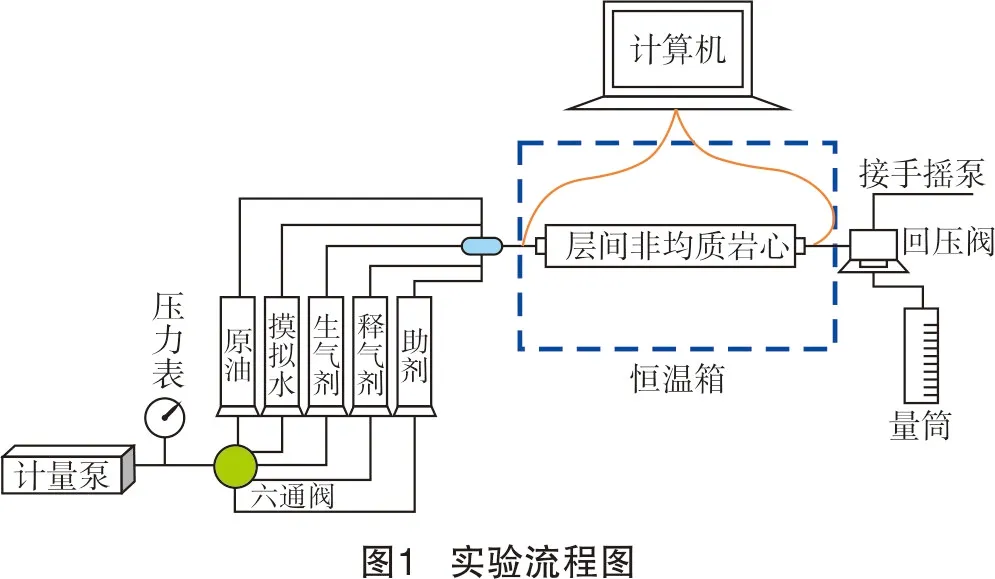

实验仪器:恒流泵,中间容器罐,六通阀,岩心夹持器,传感器及配套计算机设备,恒温箱,手摇泵,电子天平、量筒等。

实验流程如图1所示。

1.2 实验方法

实验温度设定为65 ℃(渤海某油田地层温度),驱替回压为10 MPa(渤海某油田注入压力),岩心围压为15 MPa,驱替速度为1 mL/min。实验步骤:①岩心抽真空,饱和模拟地层水,测量孔隙体积;②饱和原油,计算原始含油饱和度;③水驱油至含水率达到98%;④分段塞(段塞组合见表1)注入1 PV自生CO2调驱体系;⑤后续水驱至含水率98%时停止;⑥重复步骤④~⑤或分别注入0.1 PV的不同堵剂体系后再重复步骤④~⑤。分别记录驱替过程中油水产量,评价体系的驱油效果。

2 结果与讨论

自生CO2调驱技术所用的主要药剂包括生气剂和释气剂两种。生气剂一般为碳酸盐或碳酸氢盐(pH值高),释气剂一般为活性酸(pH值低)。向地层交替注入两种药剂,反应后生成CO2泡沫并释放热量,从而实现近井解堵和远井调剖的目的。目前,封堵高渗层能力技术有限,部分井组措施增油效果较差。本实验利用注入过程中pH值变化大的特点,提出一种利用pH值响应性液流转向剂增强技术封堵效果的方法,即在措施前注入一段pH值响应性堵剂(pH值高时产生溶解,pH值低时沉淀),堵剂会优先进入高渗层,注释气剂时堵剂生成沉淀封堵高渗层,迫使后续药剂转向低渗层,从而扩大药剂波及体积,提高采收率。

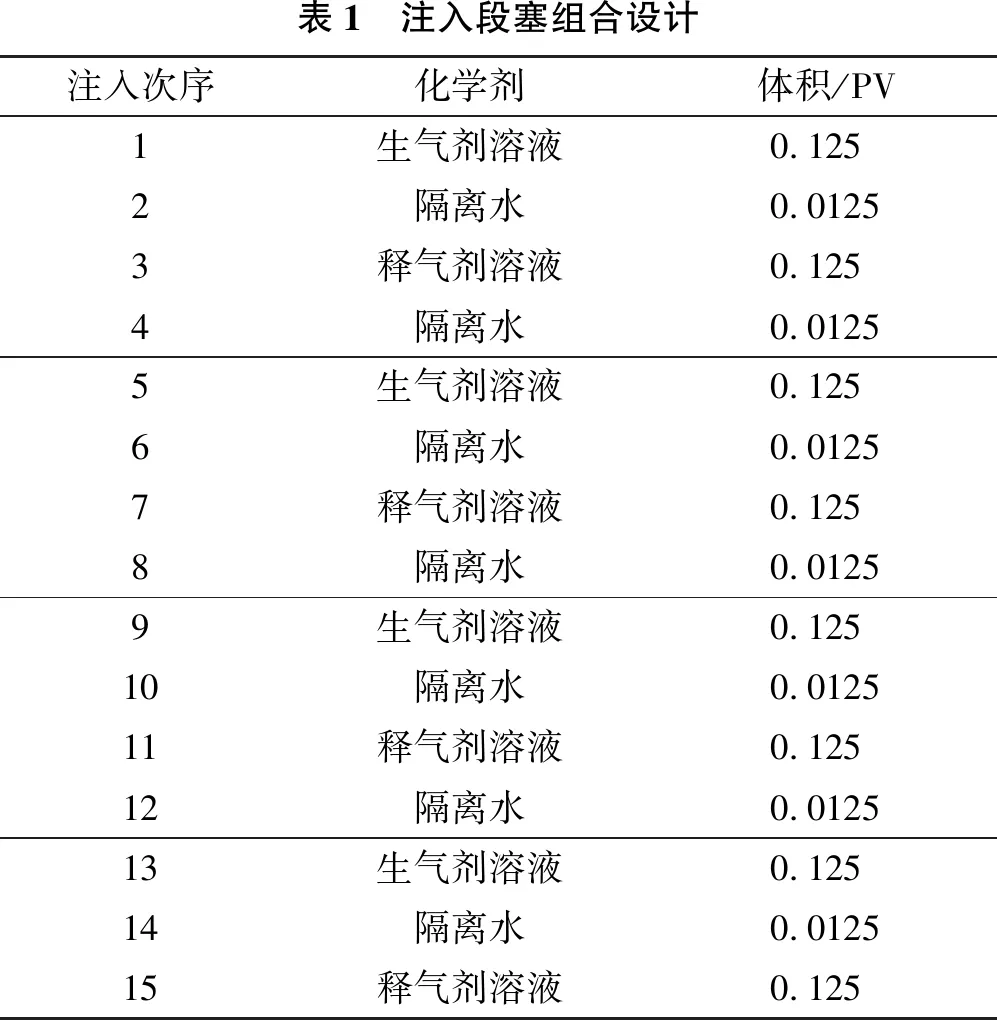

表1 注入段塞组合设计注入次序化学剂体积/PV1生气剂溶液0.1252隔离水0.01253释气剂溶液0.1254隔离水0.01255生气剂溶液0.1256隔离水0.01257释气剂溶液0.1258隔离水0.01259生气剂溶液0.12510隔离水0.012511释气剂溶液0.12512隔离水0.012513生气剂溶液0.12514隔离水0.012515释气剂溶液0.125

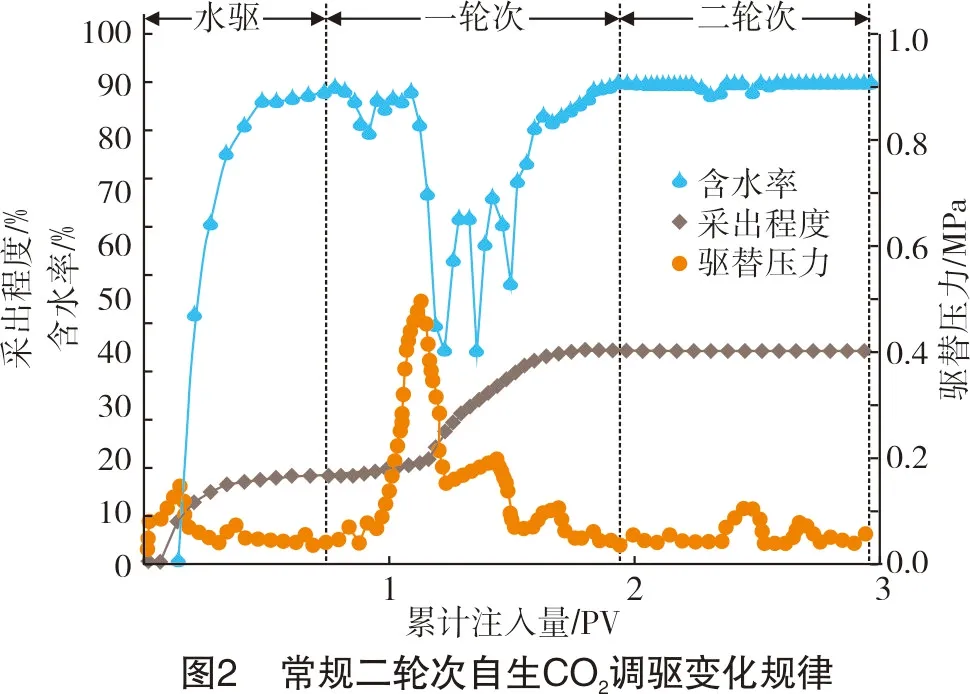

2.1 常规二轮次自生CO2调驱规律

采用层内非均质模型进行常规二轮次自生CO2调驱物模实验,对比第一轮和第二轮的调驱效果。常规二轮次自生CO2调驱规律如图2所示。从图2可知:水驱原油采收率为21.5%;第一轮自生CO2调驱效果显著,驱替过程中驱替压差显著增加、含水率急剧下降,岩心采收率可在水驱基础上提高25.61%;第二轮次自生CO2调驱过程中驱替压差和含水率仅有小幅波动,原油采收率在一轮次基础上只提高了0.38%,表明二轮次调驱已基本失效。

分析上述实验结果可知,常规一轮次自生CO2调驱可有效调节非均质储层的分流率,大幅提高原油采收率,但因为该技术调驱能力有限,自生CO2溶液大部分进入高渗层,这会进一步加剧储层的非均质性,使得二轮次自生CO2调驱溶液绝大部分甚至全部进入剩余油很少的高渗层。因此,二轮次调驱效果会迅速变差乃至失效。

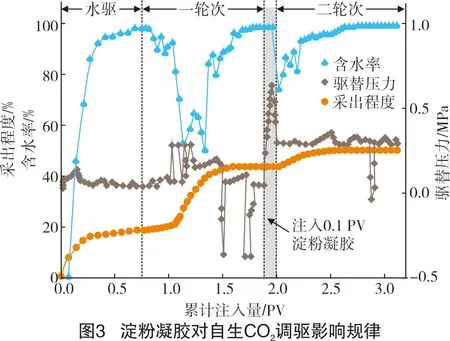

2.2 淀粉凝胶对自生CO2调驱效果优化

采用层内非均质模型进行物模实验,第一轮为常规自生CO2调驱,第二轮调驱前注入0.1 PV的淀粉凝胶体系,考察淀粉凝胶对二轮次自生CO2调驱效果的影响(如图3所示)。从图3可知,与常规二轮次自生CO2调驱相比,水驱和第一轮自生CO2调驱规律基本相同。

第二轮次调驱前注入0.1 PV凝胶体系,调驱过程中含水率迅速降低,原油采收率在一轮次调驱基础上提高6.11%,证明凝胶体系对一轮次自生CO2调驱产生的高渗透层具有很好的封堵作用,能够有效抑制二轮次自生CO2溶液窜流,实现液流转向,启动剩余油饱和度高的中低渗透层,从而进一步提高采收率。但从图3也可看出,注入淀粉凝胶后,驱替压差急剧增大(可达0.7 MPa),且调驱结束后驱替压差仍维持在较高数值,说明淀粉凝胶注入性差,且会影响调驱后的注水效果。

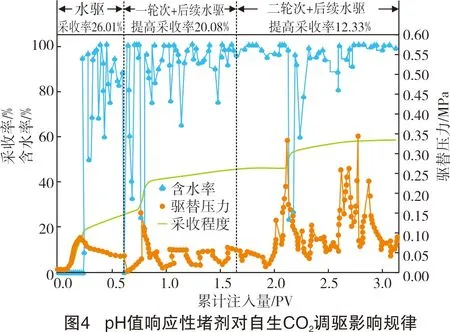

2.3 pH值响应性液流转向剂对多轮次自生CO2调驱效果影响

采用层内非均质模型进行自生CO2调驱物模实验,第二轮自生CO2调驱前注入0.1 PV的pH值响应型堵剂,考察原油采收率的变化(如图4所示)。从图4可知:与常规二轮次自生CO2调驱相比,水驱和第一轮自生CO2调驱规律基本相同。

第一轮次调驱结束后注入0.1 PV的pH值响应性液流转向剂,后续第二轮次自生CO2调驱过程中驱替压差在0.05~0.35 MPa反复波动,含水率随之起伏,采收率逐渐增加。这是因为pH值响应性堵剂在pH值高时溶解,在pH值低时产生沉淀,因此,注生气剂时堵剂溶解并向地层深处运移,注释气剂时堵剂沉淀并封堵高渗层,起到液流转向作用;下一段塞注生气剂时堵剂再次溶解运移,注释气剂时又会生成沉淀。如此循环,最终起到很好的深度调驱作用,可使第二轮次自生CO2调驱在一轮次基础上提高了12.33%。后续水驱阶段,注入压力可降至0.05 MPa以下,表明堵剂对后续注水无影响。

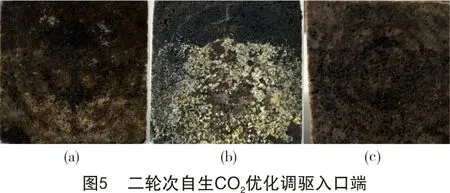

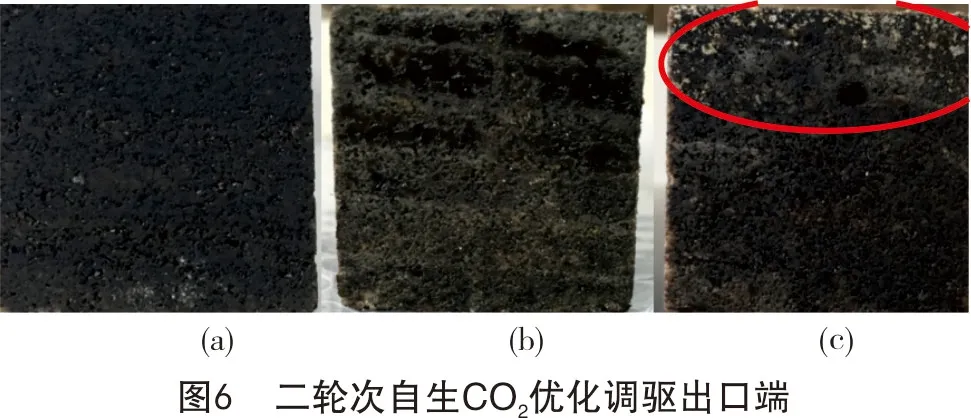

为进一步研究液流转向剂改善二轮次自生CO2调驱效果的作用机理,对二轮次调驱过程中的岩心进行了分析,结果如图5和图6所示。

图5(a)和图6(a)分别为常规一轮次调驱结束时的岩心入口端和出口端。因岩心为正韵律放置,剩余油主要集中于入口端和出口端的上半部,岩心渗透率较高的下半部剩余油较少。图5(b)和图6(b)分别为注入pH值响应性液流转向剂后二轮次调驱初始阶段的岩心入口端和出口端。从图5(b)可看出,二轮次药剂主要从渗透率高的入口端下半部进入,遇pH值响应性液流转向剂产生大量白色沉淀,迫使后续药剂转向从岩心上半部的低渗层进入。从图6(b)可看出,有少量原油从岩心上半部产出,表明堵剂的液流转向作用开始显现。图5(c)和图6(c)分别为二轮次调驱结束时的岩心入口端和出口端,从图中可看出,入口端上半部的剩余油已基本驱替干净,且没有堵剂残留,出口端在渗透率较低的上半部有一定量堵剂产出。进一步证明液流转向剂起到了很好的深部调驱效果,使驱替过程中产生液流转向,扩大了后续药剂的波及体积,最终提高了原油采收率。

3 现场应用

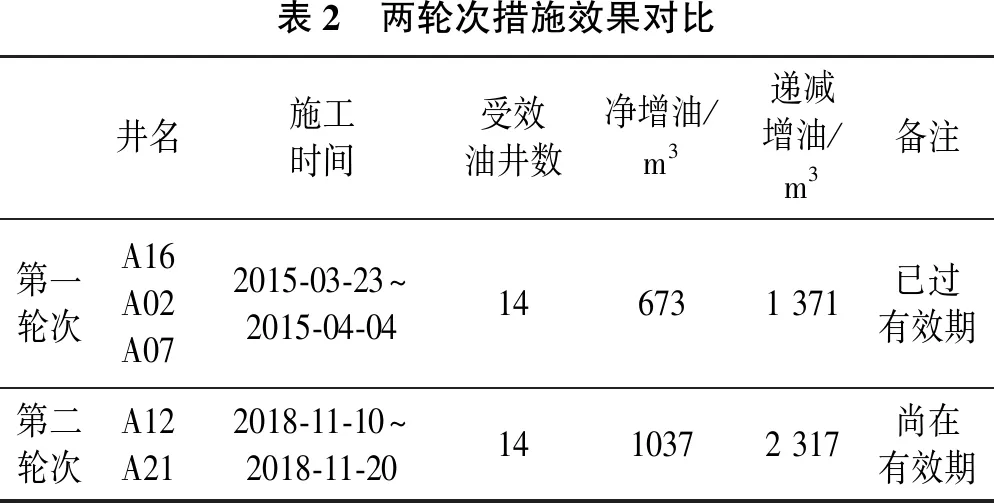

2015年和2018年,分别在渤海油田A区块进行了两轮次现场试验,第一轮为自生CO2调驱,第二轮为自生CO2优化调驱,措施效果见表2。

表2 两轮次措施效果对比井名施工时间受效油井数净增油/m3递减增油/m3备注第一轮次A16A02A072015-03-23~2015-04-04146731 371已过有效期第二轮次A12A212018-11-10~2018-11-201410372 317尚在有效期

从表2可知,第一轮对3井组进行了常规自生CO2调驱,措施后累计净增油673 m3,考虑递减增油1 371 m3;第二轮对2井组进行了自生CO2优化调驱,措施后累计净增油1 037 m3,考虑递减增油2 317 m3,较第一轮常规调驱措施增油效果明显提升。

4 结论

(1) 通过室内实验研究了多轮次层内生气调驱效果的变化规律。一轮次调驱采收率可在水驱基础上提高25.61%,但因为调剖能力有限,常规二轮次自生CO2调驱药剂大部分仍会进入剩余油饱和度低的高渗层,导致第二轮次调驱效果迅速变差。

(2) 淀粉凝胶体系对二轮次自生CO2调驱效果具有改善作用。淀粉凝胶可有效封堵高渗透层,抑制二轮次自生CO2调驱药剂窜流,但凝胶封堵强度不可控,注入性较差。

(3) pH值响应性液流转向剂可有效改善二轮次自生CO2调驱效果。与常规凝胶堵剂相比,pH值响应性液流转向剂提高采收率幅度高,具有注入性好、封堵强度可控、作用距离远和对储层渗透率基本无伤害等优点。现场试验结果表明,该技术具有很好的现场应用前景。