基于素养导向的命题创新及教学启示*

——以北京市学业水平合格性考试试题为例

刘 媛(北京教育科学研究院,北京 100036)

思想政治新高考为落实立德树人根本任务,要求坚持育人为本,把促进学生健康成长成才作为改革的出发点和落脚点。着眼测量学生学科素养发展水平,北京市思想政治学业水平考试命题不断探索,以期促进素养评价落地,更好发挥考试评价对教学的引导作用。

一、优化情境创设,凸显试题育人价值

情境指的是真实的问题背景,是以问题或任务为中心构成的活动场域,是检测学生调动知识、技能与方法、分析问题和解决问题的载体。素养导向的考试命题,将学科内容的考查置于真实具体的问题情境之中,通过设置科学合理的学科任务,借助学生外显的行为表现测量其核心素养的发展水平。

情境不是中立的。试题情境应向学生传递积极价值取向,引导学生培育积极情感和坚持正确价值观。思想政治学科的试题情境应来源于社会生活,反映新时代中国特色社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设以及科技发展成就,引导学生将自身的发展与国家和民族的前途命运紧密联系起来,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。[1]

【题例1】(2020年北京市第一次学业水平合格性考试第32题)

2019 年8 月的一天,市人大代表走进社区,就《北京市生活垃圾管理条例》修订工作发放宣传材料、开展问卷调查,并与社区居民、居委会工作人员、物业管理者、环卫工作者等进行座谈。

对此,大家纷纷表示,人大代表来到我们身边,就立法工作面对面听取意见,这在北京市地方立法工作中还是第一次。通过活动,我们对垃圾如何分类以及条例修订的必要性了解得更清楚了。

人大代表也深有感触,开门立法、发动群众、凝聚共识,为条例修订后的有效实施奠定了更好的民意基础,有利于让垃圾分类成为北京市民的新风尚。同时,下基层也是对我们履职能力的一次很好锤炼。

结合材料,运用《政治生活》相关知识,以“人大代表下基层、全民参与修条例”为题,写一篇150 字左右的短评。要求:观点明确,逻辑清晰。

小切口反映大主题。垃圾分类是社会关注的热点话题。实行垃圾分类,关系广大人民群众生活环境,关系节约使用资源,也是社会文明水平的一个重要体现。垃圾分类是极其考验精细化程度的社会治理工作。试题以《北京市生活垃圾管理条例》修订为线索,要求学生以“人大代表下基层、全民参与修条例”为题写一篇短评,意在引导学生以微观视角认识国家(城市)治理大主题。

小角度诠释大治理。中共十八届三中全会提出要推进国家治理体系和治理能力现代化,十九大进一步提出建立共建共治共享的社会治理模式与新格局。试题以城市生活垃圾分类为背景,引导学生认识到垃圾分类不是一个简单的技术问题或环保意识问题,其核心是城市公共治理问题。北京市将推进垃圾分类作为社会治理、城市治理以及生态治理的“试验田”,修订并施行《北京市生活垃圾管理条例》为城市治理提供“法治”环境;人大代表密切联系群众下基层调研宣讲,全民参与修条例实现“共治”,充分调动各方积极性,让城市治理成为大家的共同责任,打造共建共治共享新格局。

小故事讲活大道理。试题讲述了人大代表与百姓共谋治理的故事,鲜活的生活情境拉近了试题、学生、城市治理的距离,学生阅读情境信息、撰写短评的过程,既是一个被评价的显性过程,又是一个学习理解、树立认同、落实行动的隐性教育过程。该题设问侧重于“辨析与评价”这一学科任务,考查学生根据某个维度对理论、事物、现象的价值与功能进行分析和评价的能力。学生综合运用人大性质与职权、人大代表义务、科学立法和民主立法、良法善治等内容阐释对城市治理“精治法治共治”的理解,展示政治认同、法治意识、公共参与素养水平。

这给我们的教学启示是:要善于拓展教学资源,坚持理论联系实际的教学基本原则,将小课堂与大社会有机结合起来,把社会热点以及学生生活引入到课堂中,通过创设问题情境和设计学科任务,促进学生基于情境开展探究学习和合作学习;要利用好教材中“探究与分享”“综合探究”活动,引导学生主动建构知识,增强能力,通过认知、情感、道德活动的有机结合,变单一的知识传授为全面的课堂生活。

二、优化问题设计,聚焦思维品质考查

素养导向的试题注重考查思维能力和思维品质。试题将学生放在开放的空间中,优化设问方式,通过开放性、探究性问题,拓展学生思维空间,引导学生从已有的认知结构出发,发现新问题、得出新结论,提升学生灵活地分析和解决问题的能力。它关注学生独立思考、创新性探究问题能力的考查,而非单纯书本知识的记忆。

【题例2】(2020年北京市第一次学业水平合格性考试第33题)

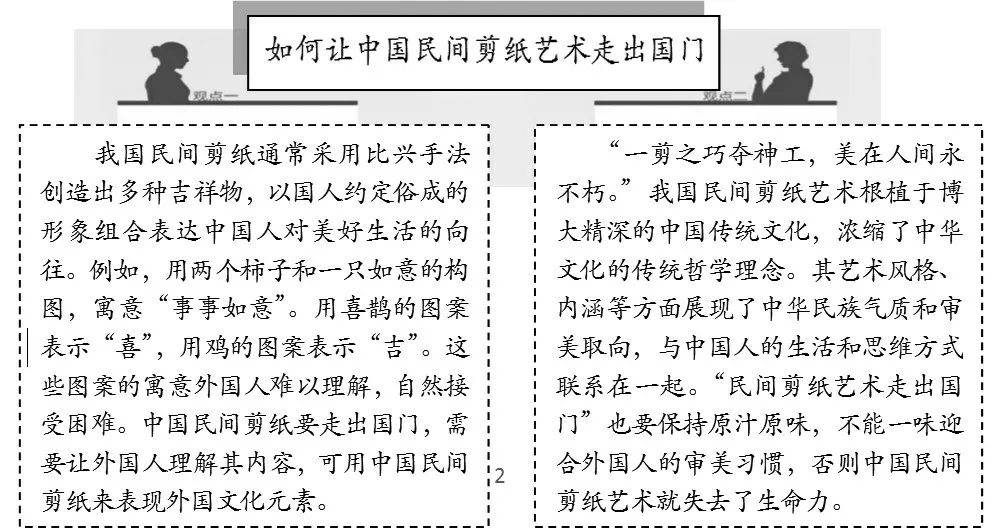

剪纸是中国古老的民间艺术之一,已被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,是世界文化之瑰宝。然而,中国民间剪纸长期以来远不如国画、中国书法等为世界所知晓。某班同学以“如何让中国民间剪纸艺术走出国门”为议题展开讨论,两位同学分别提出各自的观点。

从以上两种观点中选取一种你支持的观点,用《文化生活》相关知识阐述理由。要求:观点明确,阐述充分,分析具体。

议题引导问题探究。试题以中华传统民间艺术——剪纸为话题,探究“如何让中国民间剪纸艺术走出国门”。题中呈现的课堂讨论场景,内容与活动相互嵌入、有机融合,体现活动型学科课程特点。作为试题载体的情境设置形式丰富:一张喜鹊登枝图、两种观点。情境一方面可帮助学生具体理解中国剪纸文化意蕴,体悟中华优秀传统文化的魅力;另一方面为学生深入探究问题提供了开放的空间。该题以议题探究推动学生的思维活动,明晰思维过程:依据议题,明确提出自己支持的观点—筛选有用信息支撑观点—运用所学文化生活知识阐释论证观点。这样,透过学生的观点和分析,可推断其“政治认同、科学精神”素养水平。

辨析彰显思维考查。命题者在设计试题时,没有提出封闭性问题,如“中国民间剪纸应如何走出国门”等,而是采用开放性情境和设问,瞄准“辨析与评价”学科任务,引导学生步入辨析式的思考路径,通过文化价值辨析,在比较、鉴别中确认自己的观点,深化对中华优秀传统文化价值的理解,正确认识文化的民族性与世界性、文化传承与文化创新,坚定文化认同与文化自信。这样的设计有利于克服教学中长期存在的“重视结论、轻视分析”“简单记忆、机械套用”等弊端,凸现了思维过程的考查。

开放激发深度思考。试题为学生提供了一个开放的思考空间,是“用中国民间剪纸来表现外国文化元素”,还是“民间剪纸艺术走出国门要保持原汁原味”,两种观点角度不同,但并非是截然对立的正误观点,可仁者见仁、智者见智。如此设计,可激发学生结合生活经验与灵活运用学科知识深度思考,表达自己的见解并进行论证,而不是根据试题文字信息提示“翻译”式作答,或照搬教材有关传统文化知识机械应答。

这给我们的教学启示是:要引导教学注重过程,从封闭走向开放,从接受走向发现。课堂中开展探究活动,提出的问题要有利于激发学生多角度、多维度的思考,要尽可能少用“对不对”“是不是”等判断性的提问,少用“是什么”的叙述性提问,多问“为什么”“怎么办”这样的说理性提问,教会学生理清思路,有条理、有逻辑地表达。[2]要鼓励学生创新,敢于运用学科知识和技能,采用不同视角、利用不同素材、表达不同见解,提出不同问题解决方案。[3]42

三、优化评分标准,引领学习方式转变

开放性题目的特征之一就是结论开放,试题答案不必唯一,有多种可能的解答,也有多种正确的结果。试题允许学生发表不同的看法,考查学生的论证过程,只要言之有理,自圆其说,符合科学逻辑即可给分,鼓励学生打破常规进行独立思考和判断,摆脱固定答案的束缚,勇于创新。

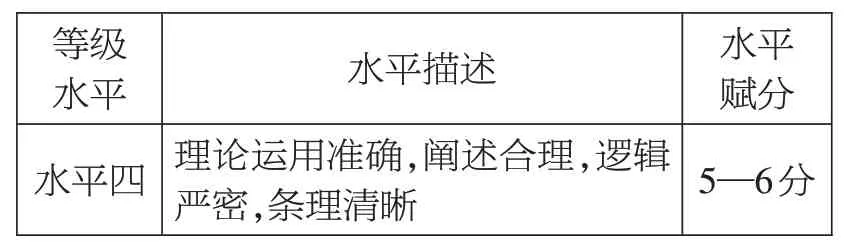

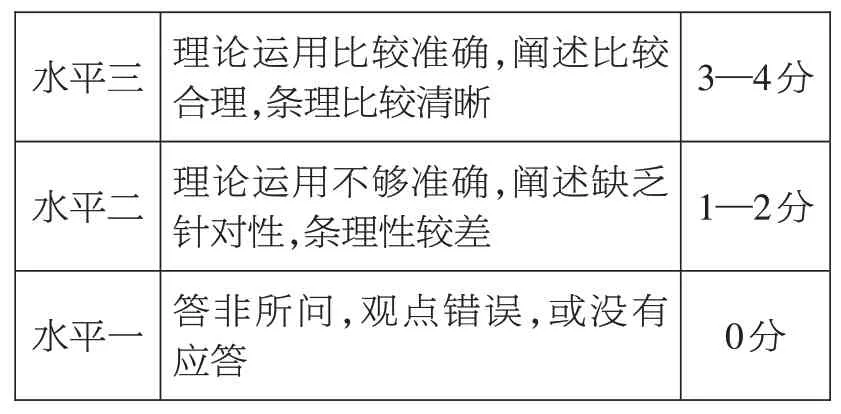

【题例3】(2020年北京市第一次学业水平合格性考试第33题评分标准)

评分观察视角:明确表达自己的见解,能运用文化多样性、坚定文化自信、文化交流传播等知识阐述理由。

等级水平水平四水平描述理论运用准确,阐述合理,逻辑严密,条理清晰水平赋分5—6分

续表

观点一示例:

文化具有多样性。一方水土,一方文化。中国民间剪纸艺术走出国门,需要尊重不同文化的差异、不同国家和民族的审美习惯。

观点二示例:

世界上每个民族、每个国家都有自己独特的文化。民族文化是一个民族区别于其他民族的独特标识。越是民族的,越是世界的,要坚定文化自信。

兼顾共同性与差异性。制定开放性试题的评分标准,秉持“有共同评价标准,无标准答案”的原则,共同评价标准体现为有共同的基本立场、观点和价值观,有共同的评价尺度。在共同评价尺度的框架中体现差异性。透过这种有差异的解题过程与思维过程,划分评价等级,判断学生在特定情境中学科任务完成的不同质量,推断其学科核心素养发展水平。[3]51

采点与采意相结合。传统试题参考答案通常陈述明确的知识点,采用采点给分的评分方式,这种评分方式更多指向知识,不能为整体评价学生素养发展水平提供标准和信息。等级分制评价作为一种质性的评价手段,是采点与采意相结合,定量和定性相统一,以采点为基础,以采意为归宿。在评分中,可以根据学生的答案来识别认识水平,更加客观地评价学生的学习质量,以增强评价效度。

整体性评价。开放性试题可以制定出逻辑清晰的评分标准,实现对学生综合能力和思维水平的整体性评价,更好地反映学生思维品质的差异,克服评卷采点给分对学生整体能力评价不足的缺陷。基于SOLO 分类理论编制的开放性试题评分标准含两个核心要素:评分指南与答案样本(答案示例)。评分指南是针对试题制订的评分规则,对学生作答情况进行评分。评分指南包含评价等级、表现描述(水平描述)、分数解释等要素。评价标准中“表现描述”明确了知识要求和能力表现指标,便于阅卷人采集大量样卷,分析学生答题情况后,据此制订评阅标准,以确保阅卷的公平公正。答案样本为学生可能出现的多种答案提供参考示例,以使评分者更容易把握多种答案的评价尺度。

这给我们的教学启示是:教师要转变评价理念。一是坚持鼓励性评价,学生可就问题全面展开论述,或就某点深入分析,展示其个性学习长板;二是关注学生的认知过程、思想方法和思考的深度,培养学生独立思考和创新精神;三是坚持整体性原则,从知识、能力、思维多维度评价学生素养发展水平,不是以罗列核心知识的多少作为评价依据,让每个学生体会学业成就和获得感。