孔伯华诊治外感病应用石膏的学术经验研究∗

姜秀新 徐世杰 杨 威 赵凯维 王国为

(中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700)

孔伯华(1885-1955年),名繁棣,以字行,别号不龟手庐主人,为孔子之后裔,原籍山东曲阜,出生于济南,曾在北京行医50余年,为公认的“北京四大名医”之一[1-2]。孔伯华善用石膏,通达石膏之药性,往往能于临证中大胆应用而屡起沉疴,故医林又有“石膏孔”之赞誉。本研究团队系统整理孔伯华医案原稿,出版《孔伯华医案存真》[3]一书,现从中选择孔伯华诊治外感病应用石膏之医案,并借助数据分析等研究方法,以期一窥其学术经验。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究资料来源于《孔伯华医案存真》,研究对象为该书“发热”“暑湿”“湿热”篇中应用石膏的医案。

1.2 医案选择

1)纳入标准:症情描述属于外感病或外感兼见里证的医案;处方药物中有石膏;处方中每味药物皆有剂量记载;多次诊疗的医案每诊次均按独立医案录入。2)排除标准:症情描述中没有症状描述或未见明确外感病描述的医案;处方中石膏剂量记载不清或缺失;煎服方法记载不明确。

1.3 数据标准化处理

1)药物名称规范:根据2015版《中华人民共和国药典》[4]进行规范化处理,对医案中出现一药多名的,统一规范为一个药名;对药物包含炮制方法的,按药物炮制后产生的新名称规范。2)药物剂量规范:对原文中的两、钱、分、厘等度量衡单位,统一换算成“钱”为单位,即:“一两”换算为“10钱”,“一分”换算为“0.1钱”,“一厘”换算为“0.01钱”。3)病证及症状名称规范:病证及症状名称参考《中医内科学》[5]《中医诊断学》[6]进行规范或补充;部分症状名称考虑年代和文字含义差异,予以保留原文,适当加注标点予以规范。

1.4 研究方法

1)数据分析工具:本研究采用由中国中医科学院中医药信息研究所研发的古今医案云平台(V2.1版),对孔伯华诊治外感病运用石膏医案进行数据清洗、建数据库、数据标准化和统计分析。2)数据录入:以古今医案云平台(V2.1版)中的“医案Excel模板”为参考模板,采用双人双录入法将已经标准化处理的医案数据录入Microsoft Excel 2010版表格中,建立“孔伯华诊治外感病应用石膏医案基本信息数据库”,再由双人对已录入数据进行审核。确认数据信息无误后,通过云平台的“医案数据采集”模块的“批量导入”功能导入数据库医案信息,再次通过云平台“医案统计分析”模块中的“医案标准化”功能对医案数据逐一进行标准化规范和审核。3)统计分析:利用古今医案云平台(V2.1版)“医案统计分析”模块中的“分析池管理”功能将处理好的医案数据加入分析池,再运用其“数据挖掘分析”功能进行医案的基本信息、四诊信息和用药信息等进行频次统计及关联分析。

2 结 果

2.1 医案纳入情况

按照医案纳入及排除标准,共纳入《孔伯华医案存真》中孔伯华诊治外感病应用石膏的医案95例,共207诊次,其中1诊次用石膏的患者49例,2诊次(含)以上用石膏的患者46例。

2.2 频次统计

2.2.1 孔伯华诊治外感病应用石膏医案的就诊月份分布情况统计 在孔伯华诊治外感病应用石膏的95例医案中,男性64例,女性31例。因原医案中就诊日期只记载农历某月某日,未记载具体年份,因此本文对医案中的就诊日期按月份进行统计,其中“闰某月”纳入“某月”中,如“闰七月”的信息纳入“七月”中,并对其性别情况进行分类,发现农历三月、六月、七月、九月应用石膏频率最高,其中男性患者142人次,女性65人次,男性明显多于女性,但十二月的女性患者应用频次明显高于男性。见表1。

表1 孔伯华诊治外感病应用石膏医案的就诊月份分布情况(n)

图1 孔伯华诊治外感病应用石膏医案的就诊月份分布情况

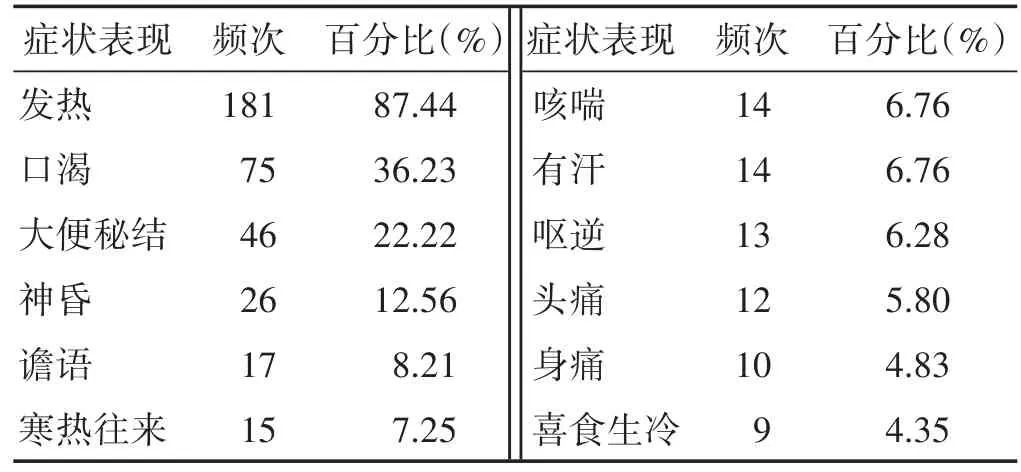

2.2.2 孔伯华诊治外感病应用石膏医案四诊信息统计 孔伯华诊治外感病应用石膏医案中对患者临床症状表现的描述繁多,本文对其中大部分症状进行标准化规范并进行数据分析后,发现最常见的症状是发热,占87.44%,其次是口渴、便秘、神昏谵语等,主要症状标准归纳见表2。

孔伯华诊治外感病应用石膏医案中对舌象的描述主要是对舌苔的描述,大致分为20种,对舌质的描述很少,因此本文仅对其舌苔描述进行统计分析,结果显示腻苔最多,出现频次3次及以上的舌象分布见表3。

表2 孔伯华诊治外感病应用石膏医案主要症状表现分布情况

表3 孔伯华诊治外感病应用石膏医案主要舌苔分布情况

医案中对脉象的描述较多,分类统计后共有101种,以脉象大而数为最多,占17.39%,其他脉象也多兼数脉。出现频次3次及以上的脉象分布见表4。

对以上的症状表现、舌象、脉象等信息进行“四诊合参”汇总统计后,排列前10的四诊信息依次是发热、口渴、便秘、苔腻、脉大而数、苔厚、神昏、苔白、苔黄和谵语,具体见表5。

表5 孔伯华诊治外感病应用石膏医案主要四诊信息分布情况

2.2.3 孔伯华诊治外感病应用石膏用量情况统计 对所纳入医案中每剂处方的石膏剂量(日服量)进行统计,结果所用最大剂量为20钱(2两),仅1人次;最小剂量是4钱,共9人次;而其最常用的剂量是1两(10钱),共82人次;其次是用8钱。据考证,明朝至民国前期(1368-1928年)的1两=37.3g。1928年《中华民国权度标准方案》颁发后,直至1978年,1两=31.25 g。1979年以后采用公制度量衡单位,1两=50 g,中药计量单位一律采用“克(g)”为单位[7]。所以,通过医案分析,孔伯华治疗外感病时最常用的剂量换算成现代常用计量单位,约为30 g。其中具体用量见表6,图2。

表6 孔伯华诊治外感病医案石膏用量情况

图2 孔伯华诊治外感病医案石膏用量诊次统计情况

2.3 石膏与其他药物配伍关联分析

在孔伯华诊治外感病应用石膏医案中,除石膏外,用药200余种,其中含中成药15种。对石膏与其他药物的配伍进行关联分析,设定支持度>0.4,置信度>0.4,发现石膏与其他药物共有20组高频组合,其中石膏和知母组合最多,其次是石膏和地骨皮组合等。具体见表8。

3 讨论

3.1 孔伯华诊治外感病运用石膏注重时空变化和体质差异

《素问·著至教论》谈到“医道”,言“而道上知天文,下知地理,中知人事,可以长久,以教众庶,亦不疑殆,医道论篇,可传后世,可以为宝”[8]。孔伯华谨遵经旨,尝言“时有古今也,地有南北也,禀有厚薄也,体有强弱也,法虽不可诚守,而理则无所殊也”[1]。

我们亦可以从孔伯华的医案中窥见其对“天文、地理、人事”的精通。他推崇金元名医刘完素、朱丹溪,赞同他们“世态居民有变”的观点,认为古今之人素质不同,不能照搬古方治今病。通过上文数据分析可知,一年十二月中,孔伯华在农历三月、六月、七月、九月用石膏的频次最多,且三月、六月、九月和十二月都出现一个小高峰,这提示孔伯华可能是在四季交接之时最常应用石膏,这与先生诊病知时重时的理念息息相关。在《孔伯华医集·医论选粹》中,孔伯华谈到医者需注重观察天时变化,重视《内经》“必先岁气,毋伐天和”的教诲,提出了医者“知时变则不庸”的重要论断[1]。又“土旺四季”,四季之末为脾胃所主,石膏味辛走阳明经、太阴经,在四季之末用之,亦是与时相应。

表8 孔伯华诊治外感病医案石膏与其他药物的高频组合

而从男性患者人次明显多于女性(十二月女性患者明显大于男性,可能与年末医案数据信息量少,产生偏倚有关)来看,也与孔伯华重视人体体质差异息息相关。男性体质偏阳刚,女性体质偏阴柔,故男性患者用石膏相对更多。孔伯华认为阴、阳、表、里、寒、热、虚、实“八纲辨证”不可并列,而当改为“两纲六要”,以阴阳为“两纲”,以表、里、寒、热、虚、实为“六要”,两纲为总纲领,六要为病变之关键。对人体体质的把握也是其对阴阳两纲重视的一种体现。

3.2 孔伯华诊治外感病运用石膏的常见脉症与其医论相符

孔伯华善用石膏,为医林所敬仰诚服,其对石膏的性能剖析,见解独到,启迪思维。其理论根于《神农本草经》,而又基于临床而有新的发挥。《神农本草经·卷三·中品》言“石膏,味辛,微寒。主中风寒热,心下逆气,惊,喘,口干舌焦,不能息,腹中坚痛,除邪鬼,产乳,金疮”[9]。对石膏的性味及功效主治有十分重要的阐述。孔伯华认为石膏之性是凉微寒,而非后世常言的大寒;对石膏之味也有新的认识,认为不是单纯的辛凉,而是咸而微涩;功效上,无论外感内伤,只要属热证都可大胆用之。

孔伯华对张仲景非常推崇,其对《伤寒论》《金匮要略》应用石膏的经方进行总结,认为张仲景应用石膏是抓烦躁、渴、喘、呕吐“四大证”,如小青龙汤证见“咳而上气,烦躁而喘”即加用石膏,大青龙汤亦有“烦躁”,白虎加人参汤有“大烦渴不解,舌上干燥而烦”(白虎汤虽未言渴而言里有热,是亦有渴),竹皮大丸证用石膏因“中虚烦乱,呕逆”,越婢加半夏汤以半夏、石膏配伍治“喘、肺胀”,木防己汤用石膏治“喘满”,麻杏石甘汤用石膏治“汗出而喘”,竹叶石膏汤证有“欲吐”症状等[1]。而本研究发现孔伯华治疗外感病应用石膏的症状归纳中,除发热频次最高(87.44%)外,口渴、便秘、神昏、谵语、寒热往来、咳喘、汗、呕逆等症状出现的频次很高,基本包含了张仲景应用石膏的“四大证”,而便秘、寒热、汗出等又与阳明证息息相关。

孔伯华对时人张锡纯、日本医家吉益东洞评论石膏的观点颇为赞赏,认为他们所言“良非虚语,诚属箴言”,对他们的观点多有引用。对石膏之功用,孔伯华尝言“遇热证即放胆用之,起死回生,功同金液,能收意外之效,绝无偾事之虞”[1]。可见孔伯华用石膏,主抓其治热证的根本,又以张仲景经方为核心,参考后世医家的观点而灵活应用。在《石膏药性辨》中他总结石膏的功用为:泻胃火、解肌表、生津液、除烦渴、退热疗狂、宣散外感实热,治伤寒之头痛如裂、壮热如火有特效,并能缓脾益气等。但有一禁忌,即气血虚证不可用。由此可知孔伯华对石膏功效的描述与其治外感病的常见症状恰好一致。理论应用于实践,实践验证理论,实为知行合一也。但孔伯华对应用石膏的舌象、脉象未作详解,而我们通过外感医案数据分析可知,舌苔厚腻兼杂者最多,脉大、脉数、脉滑、脉盛者最多,可见从医案上分析,其石膏常用于湿热兼夹之证。其曾撰文言湿热为患之多:“数十年来,阅历所见,病人中湿邪兼热致病者,十常八九,此非所谓温病中之湿热证,乃湿热合邪所致之其他疾病也”[1]。而寻其原因,孔伯华不忘时序变化:“按今之甲子,运行后天,四序反常,阳亢阴虚,湿热弥盛,抑或有之,故辛温滋腻之品,用之在所必慎”[1]。从中医五运六气大司天理论的角度予以作解,发人深省。从中也可体会其用石膏之理论依据:湿热之证多发,辛温滋腻慎用。现代学者亦有对其论治湿热证的学术经验进行阐发[10]。

3.3 孔伯华诊治外感病运用石膏的常用剂量为1两

关于孔伯华应用石膏的剂量问题,孔伯华在《石膏药性辨》中言“若用之鲜少,则难奏其功”,而《孔伯华先生传略》言其用石膏“所用剂量亦因病情所需而定,少则三五钱,多至半斤,甚至数斤煎煮代水饮用”[1]。通过对其外感病医案中石膏用量的统计发现其在外感病中用量最大为2两(20钱),该患者为青年女性,症状描述为“前方连晋,热仍不解,热入血室,经遂下行,口渴谵语,饮冷颇剧”。此患者系外感发热反复不解,又逢经期,热入血室,而发口渴喜冷饮、谵语等症,舌糙无津液,脉数大并洪弦,病急而重,脉症均有应用石膏之指征,前诊用生石膏1两而热不退,故复诊重用石膏2两以期解之,处方除石膏外,尚加鲜茅苇根、地骨皮、知母、石决明、血余炭、栀子炭、黄柏、生鳖甲、黄连、莲子心、僵蚕、旋覆花、代赭石、龙胆草、杏仁泥、金银花、连翘、菖蒲、藕、犀角、羚羊角、薄荷、局方至宝丹等以清解安神,使邪热从阴分而导出。

其外感方中石膏用量最小是4钱,与《孔伯华先生传略》所言相合,进一步分析,石膏用量4钱的共9人次,其中老年男性、女性各2人次,中年女性3人次,中年男性2人次,提示其对中老年人用石膏剂量较慎重。

而其最常用的剂量是1两(10钱),这也对我们现代临床中应用石膏的剂量有重要参考作用,现代临床石膏剂量一般用30 g(约为孔伯华所用之一两)是比较合理的。

3.4 孔伯华运用石膏医案中的药物配伍特点分析

孔伯华处方颇有特点,每见其处方多先处以一两味矿物药、介类药如生石膏、石决明、生鳖甲、生牡蛎等,再处以各类中药(草药居多),其中或含数味鲜药如鲜茅根、鲜芦根、鲜荷叶、鲜藕等,最后常常加1味中成药兑入或随汤药送服。如本次研究的外感医案中就有用到15种中成药:紫雪丹、安宫牛黄丸、局方至宝丹、琥珀抱龙丸、苏合香丸、牛黄抱龙丸、牛黄清心丸、十香返魂丹、六神丸、梅花点舌丹、犀黄丸、金匮肾气丸、磁朱粉、黛蛤粉、益元散。其中功效清热开窍、息风止痉的紫雪丹应用的频次最多,达80次,现代学者就有对孔伯华应用紫雪丹的学术经验开展研究[11]。这些应用中成药的经验都十分宝贵,值得认真总结。

通过医案分析,孔伯华诊治外感病用石膏时,常与知母、地骨皮、芦根、薄荷、石决明、旋覆花、莲子心、赭石、鲜茅根、黄柏、竹茹、瓜蒌、滑石等药配伍,药性以寒凉为主,药味以甘、苦、咸为主,功效以清热、解表、祛湿、醒神开窍为主。其中最常见的组合是石膏、知母,而这正是白虎汤的核心药物组合,可见孔伯华对白虎汤的加减应用十分擅长。而地骨皮功擅清热凉血,《神农本草经》言其“主五内邪气,热中消渴,周痹”[9]。与石膏配伍增强清热除烦、解渴生津的作用,《医心方》卷十二引深师方枸杞汤即用地骨皮、石膏和小麦配伍来治疗消渴唇干口燥[12]。芦根甘寒清润,清热生津,除烦止呕,又可利尿导邪外出,与石膏配伍,二者质地一重一轻,药性一刚一柔,正合阴阳之道,孔伯华也常把芦根和茅根相须而用,以增强效果。薄荷辛凉芳透,与石膏配合,亦是轻重、刚柔并举,善解表里之热,清解合法,内清外透,治外感病甚妙,张锡纯就喜于温病初起用石膏配薄荷来清透并举[13]。石决明平肝潜阳,清肝除热,与石膏配伍,可增强清热除烦之功效。旋覆花咸温,《神农本草经》记载其能“治结气,胁下满,惊悸,除水,去五脏间寒热,补中下气”[9]。与石膏配伍,可增强清热化痰,下气除满止逆之功效。《御药院方·卷一》旋覆花丸就用二者配伍来除风化痰,清利头目[14]。

此外值得注意的是,孔伯华喜用旋覆花、代赭石药对,取旋覆代赭汤之意,在本次研究的医案中此药对组合也高达115次,且两药常同包于纱布中,以利于旋覆花药效的发挥,可咨现代临床参考。其余诸药,如莲子心苦寒,清心安神,交通心肾,涩精止血,善治热入心包,神昏谵语,失眠遗精,血热吐血等症;黄柏苦寒,清热燥湿,泻火解毒;竹茹甘微寒,清热化痰,除烦止呕;瓜蒌甘、微苦寒,清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠;滑石甘寒,利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮,以上诸药与石膏配伍,皆可增强清解之功;或增强安神之效以治神昏谵语,或佐以化痰,除烦止呕;或燥湿祛湿,使邪有出路。孔伯华之弟子马龙伯对其配伍应用石膏之妙亦多有发挥[15-16]。

4 结语

以上结合数据分析和理论阐释两种方法,从诊治时间、人群体质、症状特点、舌脉特征、用药剂量及药物配伍等多角度来系统客观地阐发孔伯华诊治外感病应用石膏的学术经验,从中可见孔伯华善用石膏实非虚言,又可从中一窥其处方用药之思路。其所言之理论与其临床之所用若合符节,实为学以致用、知行合一之典范。其临证处方用药法古而不拘泥,灵活而不失章法,正如其所言“方者矩也,医者意也,方无尽而通之以矩,医无穷而守之以意。方者防也,防于未然,范于已然。医者易也,变而通之,神而守之”[1]。其认为古人所留之古方是示后人以规矩,从医者要明了其意,而在临证中善于根据实际情况变通,改其方而守其意。初看孔伯华之方,方方结构类似,药物雷同呆板;细究则方方不同,每每含细微变化而别有深意。本次研究仅207诊次医案,但其用药却达200余种,其中虽有不少药物是同一药物不同炮制法,但也由此可见其处方用药之灵活,既示人以规矩,又示人以变通。当然,本次研究限于数据量较少,有些结果如十二月男女应用石膏的频次差异等尚有待商榷,今后将继续搜集整理分析孔伯华医案,扩大样本量,以求研究结果进一步完善。